初中語文教材中魯迅選文趨勢研究

孟 醒

魯迅作為中國現代文學的代表人物,其作品作為文學、思想的典范,自誕生之日起,便陸續被選入各類教材,成為語文教材中不可忽視的一部分。1949年至今,70余年間,初中語文教材經歷了多次變革,但翻開任何一套都不難發現“魯迅”的名字,縱觀十余套教材,魯迅作品可以稱得上中學語文教材選文之最。據統計,1949年以來人教版初中語文教材中共收錄魯迅作品22篇,涵蓋小說、散文、雜文等多個文類,可見魯迅作品在中學語文教材選文中占據著重要地位。站在新中國成立70余年后的今天,站在當下的立場,重新考察中學教材對于魯迅作品選擇之變遷、梳理學者對魯迅文本進入教材的討論、解讀教材中的魯迅篇目便成為一個值得關注的話題。這不僅有助于我們了解中國語文教材的發展情況,更可以為日后語文教材的修訂提供借鑒。

一、魯迅選文總趨勢分析

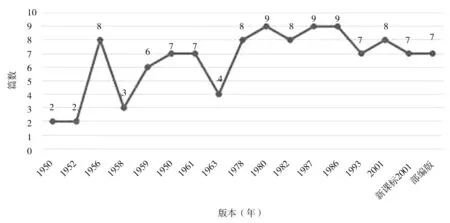

魯迅作品自發表之日起,便被選入各種語文教材,據不完全統計,民國時期的近300種國文或國語教材中均有收錄,如由俍工、仲九合編的《初級中學國語文讀本》一書中編有21篇魯迅作品,這是目前查證最早也是最多收錄魯迅作品的民國中學語文教材。但本文旨在研究新中國成立后,中華人民共和國初中語文教材中對于魯迅文章的編選。研究以1950年第一套初中語文教材《初中國文》為起點,截至2020年中學使用的由教育部統一編寫的“部編版”初中語文教材,70年間人民教育出版社出版共計出版11套中學語文教材,其中各版本均有不同程度的修訂版,本文將修訂較大的版本涵蓋在內,共計17套。

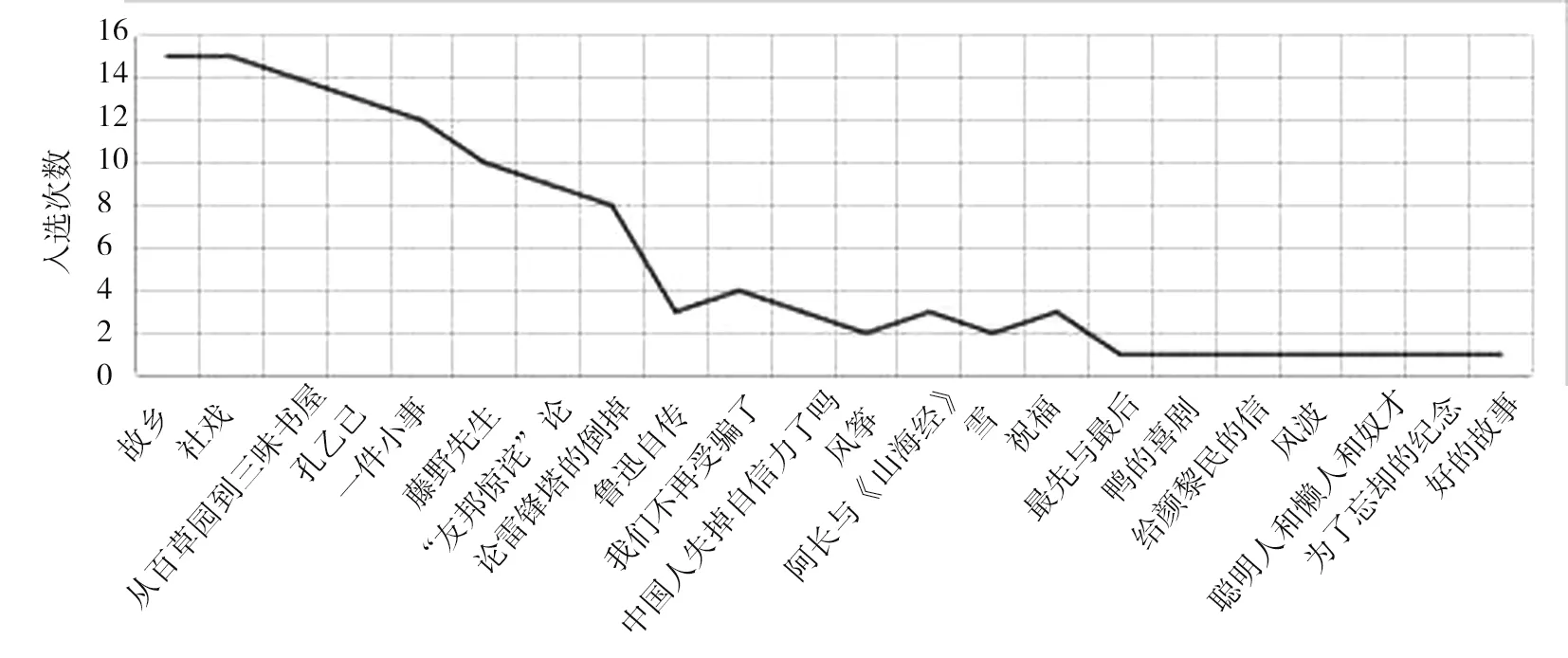

通過對17套初中語文教材中魯迅的選文梳理可以看出,魯迅文章的入選篇目最多的是《故鄉》《社戲》兩篇,分別為15次,《從百草園到三味書屋》《孔乙己》《一件小事》三篇文章入選也超過十余次。入選最少的只有一次,分別是《最先與最后》《鴨的喜劇》《給顏黎民的信》《風波》《聰明人和傻子和奴才》《為了忘卻的紀念》《好的故事》等七篇文章,其中《最先與最后》《鴨的喜劇》《給顏黎民的信》三篇均為1950年版選入一次,《風波》《聰明人和傻子和奴才》《為了忘卻的紀念》三篇為1956年版選入一次,《好的故事》則是1960年選入一次。

由此可見,魯迅選文大體分為三種趨勢:第一種為“前后有中間無”,即17套教材中,前后均有選入,中間部分版本未選入;第二種為“前有后無”,即從第一套教材開始選入,到某一套教材中止,不再選入;第三種為“前無后有”,即前面幾套教材并未選入,從某一套教材開始選入至今。本文以上述三種類型為主要研究對象,其余如《論雷峰塔的倒掉》(8次)、《魯迅自傳》(5次)、《我們不再受騙了》(4次)、《中國人失掉自信力了嗎》(4次)、《風箏》(4次)、《雪》(2次)、《祝福》(3次,后轉入高中教材);《阿長與山海經》(2001年至今,3次),因其入選次數相較前文不具有典型性,因此在此暫不討論。

二、前后有中間無

這一類型最具代表性的便是《故鄉》。《故鄉》是魯迅于1921年1月創作并于5月發表在《新青年》雜志上的一篇小說。出版兩年后,葉圣陶先生編撰的《新學制國語教科書》(初級中學用)中便已將其收錄。1949年后,據統計其從1950年第一版初中語文至今,除1961年出版的《十年制學校初中課本·語文》(試用版)及1963年編寫出版的《初級中學課本·語文》兩套教材外均有選入(由于1963年版本教材只出版了前四冊,后兩冊并未出版,因此在這里暫不討論),共計選入15次。

《故鄉》之所以能如此多次地入選中學語文教材,諸多學者給出的理由紛繁復雜,但有三點是極為重要的,一方面入選教材的文章要求能夠在學生的學習能力接受范圍內,那么《故鄉》從文字篇幅上說,全文不足5000字,分為七大段,同時文章形式輕簡,不存在太多難懂之處,適宜中學生進行閱讀學習。另一方面,其主旨思想、情感傳達等方面更是不可忽視的一點,學界對《故鄉》主題的討論眾多,其代表性的主要有三種:“隔膜說”“農民問題說”“批判辛亥說”。其中“批判辛亥說”在今天看來,受到“左”的思想影響,應予以否定。另外兩者各有道理,但單獨以哪一個來概括都不準確。不論是“農民問題”還是“隔膜”,有一點是大家所能夠達成共識的,那便是《故鄉》通過全文傳達出不能因為今日社會身份的貧富貴賤而在精神上彼此“隔膜”,對此,魯迅先生自己也曾說過“人類最好是彼此不隔膜、相關心”。因此,不論是從文字本身來說還是其所蘊含的主旨情感來看,《故鄉》能夠被絕大多數時期中學語文教材所選入都是合理的。

但是教材作為政治意識的載體,其選入除文章自身的適合性外,政治的需要也是不可忽視的一點,尤其是中華人民共和國成立初期,新生政權在思想文化上對于國民的引導,對于國家意識形態的傳播是國家發展的基本需求之一,對于閱讀范圍最廣的初中語文教材來說,其文章的選入必定要帶有一定的政治工具性。1959—1961年間,我國國民經濟發生嚴重困難,“糧、油和蔬菜、副食品等的極度缺乏,嚴重危害了人民群眾的健康和生命。……由于出生率大幅度大面積降低,死亡率顯著增高。據正式統計,1960年全國總人口比上年減少1000萬。”全國上下,從物質到精神,可謂千瘡百孔。1960年,中央對國民經濟實行“調整、鞏固、充實、提高”的方針。語文作為一門思想政治性較強的基礎學科,語文教學必定需要做出一些調整,落實到語文教材中最為明顯的改變便是對于教材選文的調整。這一時期對于初中語文教材選文提出了一些新的要求,如“必須極大地提高學生的共產主義思想覺悟和道德品質”“反復進行革命傳統教育、階級教育對敵斗爭教育”等。

對于《故鄉》一文來說,一方面,記錄主體“我”自身的屬性是地主階級,雖然“我”并不想因為“我”是地主階級,“閏土”是其他階級而影響我們之間的感情,“我”更是表現出了對于平等、無差別的期待,但是這一切只是“我”的期待,并改變不了“我”的地主身份。正如雨華在《魯迅的〈故鄉〉》中指出:“魯迅出身于破落的士大夫之家,而躍動著酷愛勞動人民的熱情。可是在舊社會里,一道高墻卻把他與閏土之間隔絕了,于是有著覺悟苦惱的魯迅,便立刻感到自己所屬的階級的悲哀。”同時《故鄉》全文雖未直接描寫饑餓,但通篇呈現出一種貧困農村的生活狀態,對于正處于三年經濟困難時期的國人,可能會觸發困難時期敏感的神經。另一方面,在教材使用說明中“在課文選編、基本訓練等各項措施中,都注意到思想政治教育的要求,以便反復地向學生進行革命傳統教育、階級教育對敵斗爭教育,培養學生艱苦奮斗的革命精神,《故鄉》一文全文溫情色彩較重,矛盾意識不夠明顯,斗爭意識不夠強烈。或是基于以上兩方面考慮,《故鄉》并未出現在1961年編寫的《十年制中學語文教材》中。

另一篇典型文章是《孔乙己》,除1958年和1963年兩套教材外,其余版本均有選入。其中1958年版,在其次年的修訂版中《孔乙己》便已回歸。1963年版或許也出于和上述《故鄉》一致的原因。

三、前有后無

縱觀整個魯迅選文在初中教材中的編選情況,不難發現這樣一種情況,部分文章在中華人民共和國成立初期選入,后來從某一版本開始便不再選入。究其原因,大致可以從以下兩個方面來看:一種是因為國家政治形勢的改變,語文教育的目的也在隨之調整,從最初的政治性為首要標準到后來的文學性與工具性并重,一些斗爭性較強、政治批判性較強的文章逐步被文學性、藝術性較強的文章替代,如《一件小事》《鴨的喜劇》《友邦驚詫論》等;另一種則是隨著經濟全球化、信息網絡化的發展,青少年的心智成熟發展情況與建國初期已大不相同,部分文章由初中轉入小學課本,如《好的故事》。也因為我國教育普及度的逐步提高,高中入學率明顯上升,初中階段已經不再是絕大多數人接受教育的最后階段,因此,部分主旨較深,語言較難的文章可以轉入高中階段講授,如《為了忘卻的記念》等。

我們可以看出這類文章主要分為兩類,一類是只有特定版本中選入,包括在新中國成立初第一版語文教材(1950年版)中選入的《最先與最后》《鴨的喜劇》《給顏黎民的信》,及在我國歷史上唯一一次“文學”“漢語”分科的教材(1956年版)中選入的《風波》《聰明人和傻子和奴才》《為了忘卻的紀念》,以及前文中提到的《好的故事》只在1960年版選入一次,隨后便轉入小學教材,普遍認為這種調整的原因是《好的故事》一文篇幅短小,內容淺顯易懂,更適宜小學階段進行學習;另一類則是長期選入截止到某一版本,這類主要有兩篇文章《一件小事》和《友邦驚詫論》,其中《一件小事》從1950年第一版語文教材選入至1986年(其中1961年未選入),整體選入13次之多,《友邦驚詫論》則是從1958年開始選入至1993年(除1959年、1963年兩套修訂版外均有選入),共計選入10余次。

在此,我們首先考察第一類特定版本選入一次的文章情況。這類情況主要出現在1950年中華人民共和國第一套初中語文教材和1956年初中《文學》中。中學語文教材的編選從不只是單單憑借文章自身文學屬性的選擇,尤其是對于一些特殊時期的語文教材來說,其文章入選必定是有利于國家主流政治意識的傳播,從這一角度來看,我們便不難理解此類情況的出現了。這類文章的選入勢必存在其特殊的意義,且這類文章都是存在于新中國成立初期的幾套教材中,在新中國成立之初,語文教材的工具性、文學作品的社會作用、語文教育的政治意義遠超過文學意義的時代里,他們的出現必定涉及一定的政治背景。

首先,我們來看1950年這套教材,當時的中國百廢待興,社會的主要任務是經濟建設,迅速恢復國民經濟,療愈國民在戰爭中的創傷,進而鞏固新生政權。在這種情況下,中央人民政府以1946年陜甘寧邊區政府教育廳出版的《中等國文》為藍本,迅速改編出版了一套初中語文教材,這套教材中選入5篇魯迅作品《給顏黎民的信》《最先與最后(節選)》《鴨的喜劇》《一件小事》《故鄉》。其中《給顏黎民的信》(第一冊第17課)、《最先與最后(節選)》(第三冊第8課)、《鴨的喜劇》(第四冊第14課)這三篇在下一套教材中便不再出現。《給顏黎民的信》一文,筆者認為不再選入的原因是其文義相對較為淺顯,無明確的革命性,對于“幫助學生培養辯證唯物主義世界觀和共產主義道德”無重要意義。但文章對于如何閱讀求知,有較好的指導作用,且其文章格式符合書信格式,適宜作為小學生學習例文,因此更適宜放在小學,因此,自1958年由人教社出版的《高級小學課本·語文》開始便陸續將此文選入小學語文課本。《最先與最后》一文也是從1956年版開始不再選用。這篇文章意在突出國民性弱點,凸現國人不敢面對失敗的現實。全文整體色調較為悲觀,而當時正處于新中國成立初期,新政權剛剛確立,正是需要積極、穩定的思想意識之際。因此,在教材的選文上,更應注意積極色調。此外,這篇文章通過諷刺當時國民的逃避性格,意在體現求新求變的思想,但作為新中國成立初期,應是穩中求進,珍惜來之不易的革命成果,不應過于激進。《鴨的喜劇》是一篇帶有紀實色彩的小說,文章描寫的是作者與俄國盲詩人愛羅先珂的交往,透過鴨子的喜劇對比出蝌蚪的悲劇。文章最后寫道:“現在又從夏末交了冬初,而愛羅先珂君還是絕無消息,不知道究竟在那里了。只有四個鴨,卻還在沙漠上‘鴨鴨’的叫。”通過四只小鴨子在游泳時“吃掉”愛羅先珂的蝌蚪,使得愛羅先珂遺憾離京,進而“揭示了生存競爭、弱肉強食的生命規律所折射出的社會現象,委婉表達了人間不可能無所不愛,唯有反抗強暴,才能保護弱者的思想”。由此可見,《鴨的喜劇》一文既符合新中國成立初期中蘇建交頻繁的政治色彩需要,且文章自身“反強保弱”的內在精神也正符合新中國成立初期中國人民對帝國主義的憤怒,對人民革命事業的熱愛。但隨著國家政權的日趨穩定,教育部于1956年根據新的政治形式,對語文教育方針進行了修訂調整,出臺了《初級中學文學教學大綱(草案)的〈說明〉和〈補充說明〉》(下文簡稱《說明》)。《說明》中對教材所選文章明確提到“這些作品,對幫助學生培養辯證唯物主義世界觀和共產主義道德,具有重大意義”,顯然《鴨的喜劇》中體現的“弱肉強食”“人間不可能無所不愛”這一系列主旨并不符合“共產主義道德”。

此類情況的另一套教材是1956年出版的初中《文學》。前文已經提到,這是我國歷史上唯一一套文學、漢語分科教材,是我國語文教育史上的一次偉大嘗試,有學者稱其為“夭折維納斯”,雖然只實行了一年半的時間,但是這套教材卻可以稱得上是20世紀我國中學語文教育發展史上的一座里程碑,吳伯簫先生曾這樣評價過:“要搞出一套好教材不容易。為大家所普遍稱道的教材,70年以來還沒有。比較起來。《漢語》《文學》分家的那套教材好一點,是新中國較完備的一套語文教材。”這套教材在編寫上有其獨特的魅力:文學教材的體量增加,文學選文的質量、范疇增加。分科后的文學教材整體選文數量增加,達到140篇。整體選文數量的增加,成為魯迅文章入選數目增加的一個客觀原因。

同時,對于這套教材的籌備編寫,國家極為重視:“毛澤東同志親自過問,黨中央政治局擴大會議批準,胡喬木同志直接領導,后來,周揚同志也參與領導,在教育部內,則由教育部副部長、著名語文教育家、文學家葉圣陶先生直接領導,人民教育出版社主持這項編輯工作的是著名作家吳伯簫、文學史家張畢來在編輯過程中,還召集了幾次作家座談會,茅盾、老舍、臧克家、蕭三等都提供過意見”。可以看出這次教育教材的改革編寫,已不僅僅是語文教育界的事,國家領導人的關注與過問,必然注定這套教材的政治意義,因此這套教材中對于文章的選擇強調使學生通過文學認識社會,通過文學了解社會。我們來看這套教材的編寫大綱——《初級中學文學教學大綱(草案)》(以下簡稱《大綱》),這也是我國第一部中學語文教學大綱,《大綱》對于現代文學選文的基調提到“反映‘五四’以來人民革命斗爭的各個方面,配合革命運動各個時期的具體的政治任務,用革命的民主主義思想和共產主義思想教育人民。這些作品,對幫助學生培養辯證唯物主義世界觀和共產主義道德具有重大意義”。這決定了教材編寫者在選文時的傾向性。魯迅的作品,自其誕生之日起便被賦予了很強的政治意義,同時在《大綱》中更明確提到“……以魯迅為首的進步作家,在中國共產黨的領導和教育下,創作了許多富有革命性的優秀作品。……魯迅的作品,在教學大綱規定的現代文學作品里占最大的分量。教學大綱規定,初級中學學生從一年級起就學習魯迅作品,以后逐年加多加深”。因此,在這套教材中,魯迅的作品選文數量的增加便不足為奇了。那么我們看一下有三篇片選文《風波》《聰明人和傻子和奴才》《為了忘卻的紀念》只有在這套教材中出現。其中《為了忘卻的紀念》后來由初中部分轉入到高中部分,學者普遍認為是因其主題思想較為深刻,對于初中生來說,理解起來有較大的難度,而對于高中階段的學生來說,在教師的正確引導下,更有利于領悟其內涵,因此自1958年起,這篇文章便編入高中語文教材。

另外兩篇文章《風波》《聰明人和傻子和奴才》,前者選自魯迅的小說集《吶喊》,文章以張勛復辟為歷史背景,以“辮子事件”為線索,反映出辛亥革命的不徹底、中國農民的麻木與保守、冷漠與愚昧,通過一個個小人物的塑造傳達出來的是魯迅對于革命后舊農村落后狀態的批判,對于農民精神軟弱性的不滿,進而呼喚農民的覺醒。《聰明人和傻子和奴才》選自魯迅的散文詩集《野草》,全文洋洋灑灑不過八百余字,短小精悍卻含義豐富,通過三個連名字都不曾擁有的人物塑造,展示了三種人群,“聰明人”的陰險與偽善,“奴才”的麻木與卑怯,“傻子”的果敢與反抗,全文沒有正面表露出作者對于任何一種人群的傾向,但是卻可以通過簡單的對話傳達出對于改造國民性的迫切期待。兩篇文章雖然形式不同,卻都通過對小人物的塑造,相對簡單的情節架構,傳達出作者對于國民性改造的迫切希望。這恰恰符合我國新中國成立之初,對于文學作品社會作用的需求“文學是真實地具體地反映社會現實的藝術,如毛主席說的,是‘團結人民、教育人民、打擊敵人、消滅敵人的有力的武器’。文學以藝術力量感染讀者,使讀者從生動的藝術形象認識社會生活和階級斗爭,在潛移默化之間提高他的思想,深化他的感情,培養他的正確的審美觀點。文學教育的主要任務是讓學生領會文學作品,從而受到社會主義思想教育。”

四、前無后有

最后一種類型是“前無后有”,即某一篇文章在新中國成立初第一版未選入,隨后從某一版本開始選入至今。代表性的有大家所熟知的《社戲》《從百草園到三味書屋》《藤野先生》等。其中《社戲》自1956年選入至今(僅1958年未選入,但1959年修訂后便回歸),共入選16次;《從百草園到三味書屋》1956年開始選入(1958年未選入,1959年修訂即選入)至今16次;《藤野先生》1955年選入一次,隨后1978年開始選入至今,共計選入11次之多。

《社戲》一文早在1936年葉圣陶先生便將其作為寫作教學例子進行分析,可以看出其自身特有的教學典范性。全文采用兒童敘述視角,以“社戲”這一活動為線索,“我”的少年生活經歷為依據,先后描寫了三次“社戲”的經歷,進而塑造了勞動人民淳樸、善良、友愛、無私的好品德,表達了魯迅先生對兒時生活、淳樸人民的懷念。字里行間我們可以深刻地感受到魯迅孩童時代的天真,反射出世間的真善美。中華人民共和國成立后,在1956年《文學》教材中,配套教參介紹說:“魯迅出身沒落的地主家庭,小時候受封建教育,讀的是難懂的古書,過的是受封建束縛的生活。他對這種教育和生活發生了很深的反感。”。在目的要求設置中寫道:

1.使學生認識魯迅童年時代的生活,理解他的厭惡封建教育、熱愛自由生活、熱愛農民孩子的思想感情。

2.使學生認識農民孩子的優良品質,培養學生熱愛勞動和勞動人民的思想感情。

3.使學生理解本文中自然景色的描寫,體會自然界的美麗,從而加深學生對“描寫”的概念和作用的理解

4.培養學生段落提綱、口頭敘述、運用詞語和背誦散文的能力。

雖然《文學》這套教材只使用了一年半的時間,但其對于此后教材中的文本解讀起到了導向性作用。直至今日,我們對于《社戲》的解讀總體上也是將其視為對“童年生活美好的懷念及對中國傳統民俗文化的介紹傳播”。同樣,教學參考書對于《從百草園到三味書屋》一文的教學目標則是這樣寫的:“使學生感受到禁錮和壓迫兒童身心發展的封建教育制度,并使學生感受到如今生活在新環境下,接受新教育是多么的幸福,要珍惜現在的大好時光,把握讀書的機會,好好地學習。”,和《社戲》一樣作者采用兒童視角,通過詩畫般的文字,為讀者們塑造了一個活潑可愛的少年魯迅形象,呈現出一個妙趣橫生的童真世界。文章整體色調活潑明朗,積極向上,引導學生珍惜現有生活。

另一篇典型文章《藤野先生》,與前兩者兒童視角小說形式不同,這是魯迅描寫自己在日本留學時經歷的一篇散文,文章采用明暗雙線結合的敘事手法,明線是“我”與藤野先生交往的情況,以“東京—仙臺—回國”這一系列地點的轉移為線索,敘述了“我”與藤野先生的“未見—初識—懷念”,這條明線背后的暗線,則是作者內心深處的家國情懷。有學者指出,文章名為《藤野先生》,實則并未以“藤野先生”這一人物形象為主要筆墨,在對“藤野先生”直接描寫以外的文字中,我們可以看到一個在困境中尋求救國良藥的魯迅,一個對那群打著救國旗號卻過著醉生夢死生活的“清朝留學生”失望之極的魯迅,一個輾轉學醫后意識到國家的病痛不在表而在內在的魯迅,一個思索再三后選擇棄醫從文的魯迅,正如魯迅自己所說:“因為從那一回以后,我便覺得醫學并非一件緊要事,凡是愚弱的國民,即使體格如何健全,如何茁壯,也只能做毫無意義的示眾的材料和看客,病死多少是不必以為不幸的。所以我們的第一要著,是在改變他們的精神,而善于改變精神的是,我那時以為當然要推文藝,于是想提倡文藝運動了。”可以看出這是一篇能夠典型反映魯迅“愛國主義”形象的文章。正如1956年《文學》這套教材的配套教材中在“編者的話”寫道:

學生讀這兩篇作品(《從百草園到三味書屋》《藤野先生》),可以認識魯迅少年和青年時期愛好自由的個性和愛國主義思想。這種個性和思想,反映了當時人民反帝反封建的民主主義和民族主義的覺醒。

“學習是為了更好地指導生活”,培養中學生的愛國情懷和憂患意識,“利用文本培養社會化的智力,構成了歷史的道德意義”,《藤野先生》一文從文章的經典性和其內在的思想性來說,都可以很好地達到這一目標。

因此,不論是兒童視角的《社戲》《從百草園到三味書屋》,還是回憶視角的《藤野先生》這三篇文章中所反映的童真、積極進取、愛國情懷對于三觀形成關鍵時期的中學生來說,都可以達到選文對于“要照顧經典性可讀性,適合教學,以及文體篇幅深淺諸方面,并不容易”的要求。

時至今日,魯迅已經成為一種經典文學的代名詞,在近百年的教材選編中選入情況跌宕起伏,但其文章憑借自身的經典性存在至今。可以說,魯迅的作品也不會完全從語文教材中消逝,相反對于其作品的闡釋將會日趨完善,正如有學者說過:“敘事方式不僅僅是文學的一種形式元素,是由政治環境、科學技術、人與人之間的信息交流途徑等多種因素促成、能夠體現一個時代整體文化氛圍的話語共同體,也是透視人文精神與工具理性的一把鑰匙。”對于魯迅作品的改變,只是隨時代、觀念的演變而進行更合理的解讀與編排。