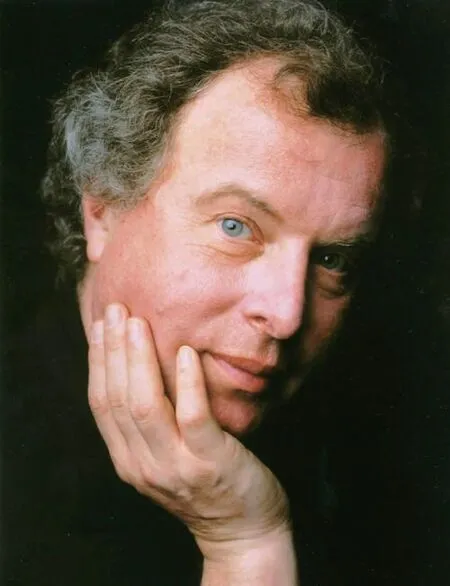

席夫談貝多芬三十二首鋼琴奏鳴曲(七)

編譯/ 郭建英

(席夫彈奏第一樂章第1至33小節)今天我們要談論五首奏鳴曲,首先是作品49的兩首作品,就是大家所知的簡易奏鳴曲。有人也許會有疑問,認為我這樣做是打亂了先后次序,而我的回答是先后次序沒有打亂。作品號有時會給人帶來誤導,它反映的是出版時間而不是作曲時間。作品49這兩首作品寫成于1795至1798年間,把它們排在現在講解最為適合,雖然它們與《“華爾斯坦”奏鳴曲》沒有共同之處,但是如果按照作品號的順序,跟隨它們之后的就是《“華爾斯坦” 奏鳴曲》(作品53)。

你們中間的多數人演奏鋼琴或者學過鋼琴,都會非常熟悉這些美妙的小作品。關于它們的創作背景我們所知甚少,它們也沒有被題獻給任何人。雖然我們不知道貝多芬的用意,但是我認為這中間一定有對教學的考慮。在鍵盤音樂中有這樣的偉大傳承,開始于J.S.巴赫的《二部創意曲》和《三部創意曲》,其后有莫扎特在童年時代寫成的那些奇妙的小曲目,接下去又有舒曼的《少年曲集》。這些都是對鍵盤音樂極好的入門引導,既介紹鋼琴彈奏藝術也介紹作曲藝術。貝多芬沒有自己的孩子,當然后來他領養了他的侄子卡爾,但是我肯定在貝多芬經常為之創作的維也納貴族圈中有很多學音樂的兒童,他一定會考慮到他們的存在。

有一件事情請大家一定記在心上,就是如果學鋼琴,你們馬上就可以給學音樂的孩子非常好的音樂。在座諸位的孩子如果上鋼琴課,請一定留意讓他們接觸最好的音樂,不要給他們太多練習曲或者手指練習,那樣會徹底敗壞音樂的樂趣。當然毋庸置疑他們必須學會彈奏鍵盤、學會彈音階、學會所有音階的指法,但是這些都可以與真正偉大的音樂結合在一起。現在我們面對的貝多芬作品就是例子,你們的孩子如果學鋼琴,他們開始學習鍵盤以后只要兩三年時間就可以彈奏這些曲目了。但是對比小提琴,那些孩子要學琴多少年以后才可能演奏貝多芬的《第一小提琴奏鳴曲》?那首音樂已經非常困難,學到那個程度要經歷好多年的痛苦折磨,你們也會和孩子一起受罪。

我們先來了解第一首《g小調奏鳴曲》(作品49之1),這是兩個樂章的作品。兩個樂章是海頓常用的一個模式,他創作了若干首兩個樂章的鋼琴奏鳴曲。而莫扎特只有三個樂章的鋼琴奏鳴曲,在他的小提琴奏鳴曲中有兩個樂章的作品,但是他的鋼琴奏鳴曲都不是。我來為大家彈奏海頓的基于同一調性g小調的奏鳴曲,做一個對比。開始是這樣(海頓Hob.XVI:44)……現在是貝多芬……現在是海頓……我就是要展示一下,因為貝多芬說過跟隨海頓什么都學不到,大家現在都看到了。貝多芬作為年輕人當然非常具有反叛精神,但等他上年紀以后一定不會再講那樣不合情理的話。有可能貝多芬并未從海頓的授課中獲得極大收益,而是從與海頓相處、研習他的樂譜和創作中學到了最多的東西。海頓真的屬于最偉大的大師,這不必由我多講,我知道海頓在世時就在倫敦這座城市中備受贊譽,今天仍然不減當年,這座威格莫音樂廳就已經舉辦過幾次非常好的海頓紀念音樂會。

g小調這一調性很不一般,貝多芬用它只寫了這首鋼琴奏鳴曲。他還寫過一首《g小調大提琴與鋼琴奏鳴曲》(作品5之2),那是一首很陰暗、深沉的音樂。我們今天面對的這首鋼琴奏鳴曲不能說是悲劇性的,但是哀傷的,有著一種退隱之意。它的開始是一首行板樂章,弱起拍(第一樂章第1至8小節),總是有著歌唱性,要用如歌的演奏方式。主要主題這時調轉方向(第一樂章第12小節),在新的方向上轉去平行大調,g小調轉降B大調(第一樂章第12至14小節),我們到了平行調性的屬和弦(第一樂章第15小節)。這時進入一個新主題(第一樂章16至29小節),我們已經看到與海頓的不同之處,海頓總是基于細胞或者分子般細小的結構組建樂句,而貝多芬為鋼琴音樂、鍵盤音樂帶來了新東西,這就是更加橫向的風格,他會運用很長的連奏樂句,長及若干小節。如果我們讀譜,研習海頓和莫扎特的創作,我們看到這些作曲家更加講求實際。我們看到的連線都很短,最長不超過一小節甚至可能更短,這其實向我們展示了奏法,也可以說他們在更大意義上是弦樂器作曲家。演繹海頓或莫扎特,我認為尊重這些連線非常重要。就莫扎特而言,你總是可以在一弓之內拉完一個連線,從不需要換弓。今天有些弦樂演奏家經常會做沒有必要的換弓,以追求更大音量,但這不是作曲家的本意。我認為斷開莫扎特風格的連線是一種罪過,而貝多芬就完全不講求實際了,他要求做到不可能之事,在鋼琴音樂中追求非常長的連線,他在這里向我們展示了非常非常長的句子,你一定要在想象中塑造長樂句。

在這一降B大調主題之后是一段短短的收尾(第一樂章第29至33小節),呈示部有反復,這里出現的三個主題都密切相關。我們現在來到中間部分,即展開部,在此我們遇到第一個f。這是一首輕巧型奏鳴曲,請不要在其中期待很大的力度對比。有人曾經批評我在這首奏鳴曲中沒有做出足夠的對比,那是因為這首奏鳴曲中本來就不存在重大的對比。這不是《“槌擊”奏鳴曲》也不是《“熱情”奏鳴曲》,我認為從一只小鳥中撐出一頭大象的企圖是完全錯誤的。現在呈示部結束,進入展開部(第一樂章第33至63小節)在新的降E大調上進入,與g小調相關,與平行調性有主屬關系。這里用到的顫音也是新的,相當具有戲劇性,當然也不是很大的戲劇性。再有貝多芬用到了同聲齊奏,這有雄辯的意味,像是陳詞,在強調要說的事情(第一樂章第33至38小節)。接著出現一個新的主題,再對同一主題做變奏(第一樂章第38至46小節)。貝多芬是一位偉大的即興音樂家,也是一位偉大的變奏技巧大師。這里雖然是已經記譜的變奏,但是大家仍然可以由此想象貝多芬這位即興音樂家(第一樂章第44至48小節),他在發揮剛才結尾部的主題(第一樂章第47至54小節)。

經過了三次轉調,我們已經回到了(g小調的)屬和弦,在座各位有音樂感的,都能感覺到我們距離回到家中僅一步之隔。正是這樣一個神奇的作用讓我認為奏鳴曲式是人類最偉大的發明之一。你可以在短暫的時間內表現如此豐富的內容,也可以展現巨大的戲劇性沖突,它既可以是抒情性的也可以是戲劇性的。還有就是作為形式的一部分,在展開部與再現部銜接之處,造就這種回到家中的感覺。我認為人類都有歸家的意識,令我非常惋惜的是這一導向在今天的音樂里已經缺失,我不再有歸家的感受,因為調性體系沒有了。也可能你們有些人仍有這樣的感受,但是對我來說就像一門外語,而這首音樂中的語言才是我可以理解的,屬和弦(第一樂章第54小節),這里你又看到雖說是輕型簡易奏鳴曲,它仍然用到大膽的半音進行與不協和音,突強(第一樂章第59至63小節),他在此做一個漸強再接一個突弱。這種做法在于貝多芬很典型,他經常不是鋪墊力度變化,力度的實現伴隨驚詫的成分。先順帶說一句,我們馬上會講到下一首奏鳴曲,那里更令人吃驚的是貝多芬在這兩首奏鳴曲中對于力度與奏法都僅僅留下了非常少的指示,而我們知道他在后來的記譜中慣于留下十分細致的指示,但是至少在這里他寫了漸強后突弱。大家都能記得這一樂章開始的弱起拍是怎樣的,這里用一個美妙而自然的潤色(第一樂章第64小節),就做到了兩次出現卻又絕不雷同。貝多芬的再現從來不是機械的,(第一樂章第64至71小節)這里和前面完全一致,接著用到對位,他讓主題轉到低音(第一樂章第71至78小節),再次用到強,緊接突弱,第二主題在主調上出現。再現部其后的部分順理成章,而他在最后接了一個非常美麗而詩意的尾聲(第一樂章第93至110小節)。

下面是一個新樂句,收在一個半終止式上(第二樂章第8至12小節),然后在這個六五屬和弦上有一個延長記號,他又在高聲部重復該主題(第二樂章第12至16小節)。接著是小調上的插段,強力度且更有戲劇性,是同聲齊奏寫法(第二樂章第16至30小節)。現在來到降B大調,即g小調的平行調性,同樣做法在第一樂章中已經有過。現在出現一個美麗的新主題,這使我聯想起莫扎特,雖然說貝多芬與莫扎特極少有共同之處,你們會明白我的意思(第二樂章第30至48小節)。現在對比這一段音樂(莫扎特《第27鋼琴協奏曲》第三樂章),我覺得與之很接近,不能說相同,但是很具有莫扎特特征。這里出現貝多芬奏鳴曲中的美麗的和聲,注意它們的內聲部(第二樂章第48至56小節),回到小調……結束這一插段,而他在這里做了一個錯位返回(第二樂章第78至80小節),先在小調上引用一下,然后回到大調。

雖說是小型奏鳴曲,或者簡易奏鳴曲,我看這一樂章對孩子們來說有些困難了。例如這一動機,貝多芬寫了很多模仿,非常具有巴赫特征(第二樂章第96至103小節),如果你們的孩子經常彈巴赫,那當然就不成問題了,他們經常彈巴赫就對了。

在這些對位寫法的若干小節之后,那一降B大調樂句在主調上重現(第二樂章第103至119小節)。總會有一些旋律上的新筆觸,非常優美。接著是結束部(第二樂章第135至148小節),這里是一個延長記號,看似好像鋼琴協奏曲級的華彩樂段就要出現,當然實際不是這樣,他寫的結尾非常質樸(第二樂章第148至153小節),這首音樂本可以就這樣結束了,這里卻又出現了幾個我愿歸之為瑞士約德爾山歌的動機、奧地利或者瑞士風格的動機(第二樂章第153至164小節),這就是作品49之1。(待續)