兒童期與青少年期起病的精神分裂癥臨床比較研究

張紅巖

(遼寧省第三人民醫(yī)院心理一科,遼寧 鐵嶺 112300)

精神分裂癥是臨床各異癥狀的重性精神病,多發(fā)于青壯年,是一種由一組癥狀群構(gòu)成,在生物學(xué)多種因素的共同作用下引發(fā)的臨床綜合征,大多病因不明,起病緩慢或以亞急性起病形式出現(xiàn)。臨床癥狀涉及行為、思維、情感等多方面,多數(shù)患者在臨床初期意識(shí)清晰,認(rèn)知功能基本正常,臨床表現(xiàn)缺乏典型性,隨病情加重,部分患者在疾病發(fā)展過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)自知力減退[1]。且該病多出現(xiàn)反復(fù)發(fā)作、加重,病程遷延難愈,部分患者經(jīng)治療后可痊愈或保持顯進(jìn)狀態(tài),但治療不當(dāng)或療效不佳,可能會(huì)出現(xiàn)明顯精神障礙,表現(xiàn)出自殘、自殺傾向,也有部分出現(xiàn)衰退或精神殘疾患者可能會(huì)對(duì)他人產(chǎn)生攻擊性。目前該病的病發(fā)機(jī)制尚未明確,可能與不良外部社會(huì)環(huán)境影響、個(gè)體心理易感素質(zhì)有關(guān)[2]。也有既往研究報(bào)道[3],精神分裂癥與個(gè)體心理承受力及遺傳因素相關(guān),根據(jù)個(gè)體差異,患者臨床癥狀差異較大,且復(fù)雜多樣,即便是同一患者在不同病情發(fā)生發(fā)展時(shí)期所表現(xiàn)出的臨床癥狀也不盡相同。本研究選取本院收治的95例精神分裂癥患者,探討兒童期與青少年期起病的精神分裂癥的臨床特征,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

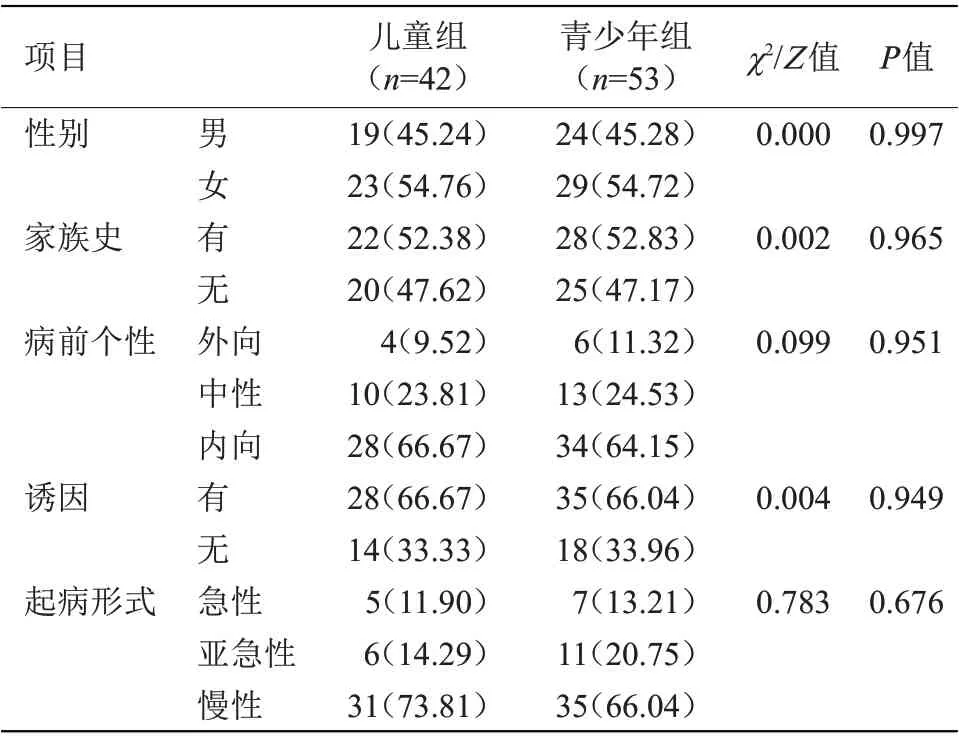

1.1 臨床資料 選取2018年6月至2019年6月本院收治的精神分裂癥患者95 例,根據(jù)患者疾病首發(fā)年齡分為兒童組(n=42)和青少年組(n=53),兒童組疾病首發(fā)年齡均<13歲,平均(11.16±1.78)歲,青少年組疾病首發(fā)年齡13~18 歲,平均(16.14±1.35)歲。兩組患者臨床資料比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,具可比性,見(jiàn)表1。納入標(biāo)準(zhǔn):患者均為首發(fā)精神分裂癥,符合《中國(guó)精神障礙分類與診斷標(biāo)準(zhǔn)》中該病癥的相關(guān)診斷標(biāo)準(zhǔn),疾病首發(fā)年齡<18歲。排除標(biāo)準(zhǔn):臨床資料存在缺失、描述不完整者,精神發(fā)育遲滯或合并其他嚴(yán)重基礎(chǔ)器質(zhì)性疾病者。

表1 兩組患者臨床資料比較[n(%)]

1.2 方法 采用回顧性研究方法,查閱知網(wǎng)、維普等數(shù)據(jù)庫(kù)中精神分裂癥相關(guān)內(nèi)容,自行設(shè)計(jì)一般資料調(diào)查表(內(nèi)容包括患者性別、疾病首發(fā)年齡、是否存在家族史、病前患者的性格特征、是否存在病發(fā)誘因及起病形式等),篩查納入符合研究需求的臨床資料并歸類、整理、分析。比較兩組臨床癥狀,如是否存在認(rèn)知障礙、思維障礙、行為障礙等相關(guān)精神障礙癥狀,其中行為障礙主要表現(xiàn)為意志缺乏或減退、行為被動(dòng)、對(duì)學(xué)業(yè)或/和生活缺乏應(yīng)有的積極主動(dòng)性、無(wú)計(jì)劃或有計(jì)劃但缺乏執(zhí)行力;情感障礙通常表現(xiàn)為情感淡漠或不協(xié)調(diào)性反應(yīng)(易激惹、抑郁等癥狀);語(yǔ)言障礙多表現(xiàn)為認(rèn)知功能缺陷;思維障礙主要包括思維聯(lián)想過(guò)程障礙和思維內(nèi)容障礙(前者主要在思維聯(lián)想活動(dòng)過(guò)程或連貫性、邏輯性等方面表現(xiàn),后者最常見(jiàn)的有妄想);感知障礙最突出的癥狀為幻覺(jué)(幻聽(tīng)、幻觸、幻味等)。

1.3 觀察指標(biāo) 比較兩組臨床治療情況(臨床療效和自知力情況),患者治療前后采用簡(jiǎn)明精神病評(píng)定量表(brief psychiatric rating scale,BPRS)進(jìn)行精神病性癥狀嚴(yán)重程度測(cè)定,并以量表評(píng)定因子總分評(píng)定其臨床療效,BPRS 共18 項(xiàng)內(nèi)容,5類記分因子,總分18~126分,以總分≤35分為痊愈,以治療前后總分差值率在50%~74%為顯進(jìn),以治療前后總分差值率在25%~49%為進(jìn)步,以治療前、后總分差值率<25%為無(wú)效;于出院時(shí)應(yīng)用自知力評(píng)估量表(scale to assess unawareness of mental disorder,SAUMD)評(píng)定患者自知力水平,SAUMD 共20 項(xiàng)內(nèi)容,評(píng)分1~5 分,以治療后患者自知力存在且完整為自知力完全恢復(fù),以治療后患者自知力基本存在為自知力基本恢復(fù),以治療后患者自知力部分存在為自知力部分恢復(fù),以治療后患者自知力喪失為無(wú)自知力。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS 19.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計(jì)數(shù)資料采用[n(%)]表示,比較行F檢驗(yàn)或χ2檢驗(yàn),以P<0.05表示差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

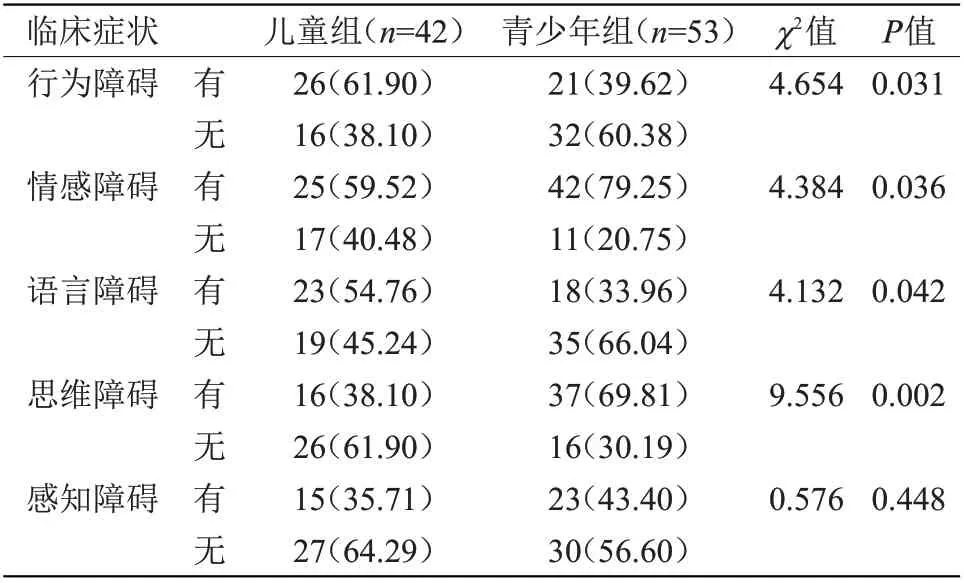

2.1 兩組臨床癥狀比較 兒童組患者行為、語(yǔ)言障礙發(fā)生率明顯高于青少年組,情感、思維障礙發(fā)生率明顯低于青少年組,差異均具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);兩組患者感知障礙發(fā)生率比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見(jiàn)表2。

表2 兩組臨床癥狀比較[n(%)]

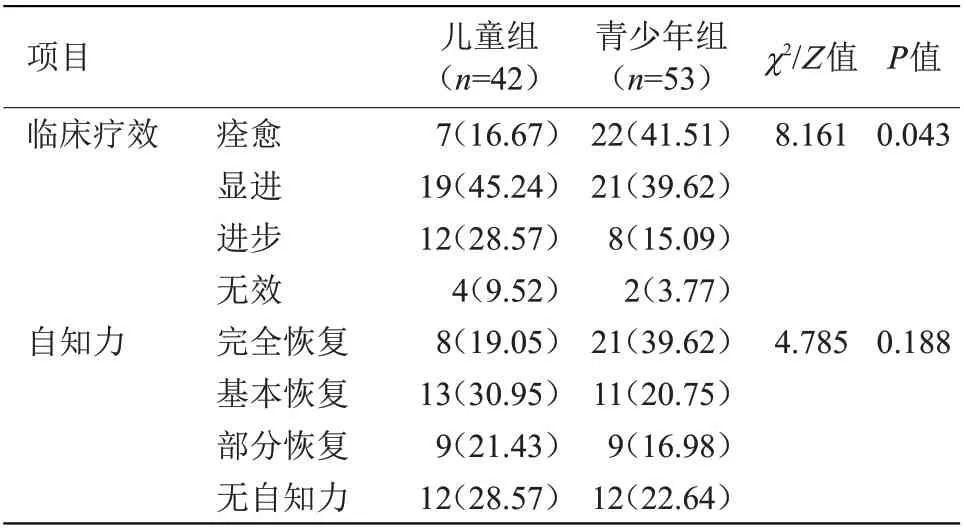

2.2 兩組臨床治療情況比較 兒童組患者痊愈率明顯低于青少年組,顯進(jìn)率、進(jìn)步率和無(wú)效率均明顯高于青少年組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。兩組患者自知力恢復(fù)情況比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見(jiàn)表3。

表3 兩組臨床治療情況比較[n(%)]

3 討論

精神分裂癥臨床分型主要分為偏執(zhí)型、青春型、緊張型、單純型、未分化型、殘留型,與年齡密切相關(guān),是一種患者可能出現(xiàn)認(rèn)知功能損害的綜合征。精神分裂癥發(fā)病早期通常無(wú)典型臨床表現(xiàn),但涉及知覺(jué)、情感、思維等多個(gè)方面,其中出現(xiàn)認(rèn)知功能障礙患者約有85%存在記憶、學(xué)習(xí)等認(rèn)知缺陷[4]。所有精神分裂癥患者中以幻覺(jué)為典型臨床癥狀的偏執(zhí)型最為常見(jiàn)[5]。而青春型精神分裂癥患者常于青少年時(shí)期發(fā)病,雖也有可能出現(xiàn)幻覺(jué)癥狀,但多數(shù)以情感行為反應(yīng)幼稚、思維散漫或破裂等情感、行為、思維障礙為典型臨床癥狀[6]。有研究報(bào)道[7],妄想作為最常見(jiàn)的思維內(nèi)容障礙,其發(fā)生頻率與發(fā)病年齡顯著相關(guān)。此外,也有研究表現(xiàn)[8],所有精神分裂癥患者均為多因素致病,在遺傳方面,年齡越小,精神分裂癥越明顯。

本研究結(jié)果顯示,兒童組患者行為、語(yǔ)言障礙發(fā)生率顯著高于青少年組,情感、思維障礙發(fā)生率顯著低于青少年組,提示于兒童期與青少年期起病的精神分裂癥的臨床特征差異顯著。有文獻(xiàn)報(bào)道[9],兒童期與青少年期精神分裂癥患者因起病年齡差異而臨床癥狀差異顯著,且年齡越大越接近成人癥狀表現(xiàn),其中兒童期患者通常存在典型情感、語(yǔ)言及行為障礙,而青少年期患者越接近成年,思維與生理越接近于成人,其思維障礙越典型,患者較易出現(xiàn)明顯情緒波動(dòng),主要是因?yàn)閮和诨颊哒J(rèn)知、心理、思維等正處于發(fā)展過(guò)程,而青少年患者隨著年齡增長(zhǎng),思維內(nèi)容越發(fā)豐富,抽象思維能力越強(qiáng)。此外,還有研究發(fā)現(xiàn)[10],兒童期與青少年期起病患者的臨床治療也存在差異,因兒童期精神分裂癥患者腦發(fā)育尚不完全,一旦發(fā)病較青少年患者在腦形態(tài)學(xué)改變更嚴(yán)重,促使腦功能明顯下降,治愈難度更大。本研究結(jié)果顯示,兒童組患者的痊愈率顯著低于青少年組,顯進(jìn)率、進(jìn)步率與無(wú)效率均顯著高于青少年組,說(shuō)明不同疾病首發(fā)時(shí)期的精神分裂癥患者的臨床治療也存在顯著差異,提示臨床應(yīng)結(jié)合患者年齡等實(shí)際情況給予針對(duì)性篩查、治療。

綜上所述,不同疾病首發(fā)時(shí)期的精神分裂癥患者臨床特征存在顯著性差異,與兒童期比較,青少年期患者行為、語(yǔ)言障礙的發(fā)生顯著更少,情感、思維障礙的發(fā)生顯著更多,臨床應(yīng)結(jié)合患者實(shí)際,根據(jù)患者年齡段進(jìn)行針對(duì)性篩查、治療,以更好改善患者病情。

- 當(dāng)代醫(yī)學(xué)的其它文章

- 探討卡絡(luò)磺鈉氯化鈉注射液治療重癥腦血管病合并神經(jīng)源性肺水腫的效果

- 靶控輸注依托咪酯在腦血管介入手術(shù)中的應(yīng)用效果

- 經(jīng)皮冠脈介入治療(PCI)對(duì)冠心病患者血液流變學(xué)和血小板活化因子的影響

- 氯米芬輔助炔雌醇環(huán)丙孕酮及二甲雙胍治療多囊卵巢綜合征患者的療效評(píng)價(jià)

- 寶石能譜CT對(duì)痛風(fēng)患者足踝關(guān)節(jié)尿酸鹽沉積的診斷分析

- 豬肺磷脂注射液對(duì)呼吸窘迫綜合征新生兒動(dòng)脈血?dú)庵笜?biāo)及機(jī)械通氣時(shí)間的影響