湖北大冶銅鼓山地區成礦地質條件及找礦前景探討

宋玉龍 華先錄 王磊 閆芳 趙夏 朱柳琴

摘要:通過對銅鼓山地區已知礦床控礦因素研究,已發現的礦化體多賦存于接觸帶及巖體內部的裂隙中,中酸性侵入巖、斷裂、碳酸鹽巖地層是區內有利成礦地質因素。通過綜合分析該地區有利的成礦地質條件特征,認為銅鼓山地區具有形成斑巖型、矽卡巖型銅多金屬礦的前景。區內下一步找礦工作應注重對區內已知礦床的成礦規律研究,對已知礦床深邊部的找礦潛力進行評價,推動本區地質找礦工作。

關鍵詞:礦床點;成礦規律;成礦地質條件;找礦潛力。

資助項目:湖北省地質勘查基金項目—湖北省大冶市老鴉泉—黃明坳礦區銅多金屬礦普查。

The metallogenic geological conditions and prospecting predictionin Tonggushan area,Daye,Hubei Province

Song-Yu long,Hua-Xian Lu,Wang Lei,Yan Fang,Zhao Xia,Zhu-Liu qin

The First Geological Brigade of Hubei Geological Bureau,Daye,435100

Abstract:By researching on the metallogenic regularity of known deposits in the Tonggushan area,those discovered ore bodies are mostly founded in the contact zone and the cracks inside the intrusion. Medium-acid intrusive rocks,faults,and carbonate rock formations are favorable geological factors for mineralization in the area. Through comprehensive analysis of the favorable metallogenic geological conditions in the region. it has the prospect of forming skarn-porphyry copper polymetallic deposits in Tonggushan area. In the future,we should focus on the research of the metallogenic regularity of the known deposits,evaluate the prospecting potential on the depth and side of the known mineralization points,then promote the geological prospecting work in this area.

Key words: deposit;metallogenic regularity;metallogenic geological condition;prospecting potential.

1.引言

銅鼓山地區位于毛鋪—兩劍橋斷裂帶西端與黃石—靈鄉斷裂交匯部位[1]。區內最主要的控巖控礦斷裂為近東西向的銅鼓山斷裂,該斷裂為區域上毛鋪—兩劍橋斷裂西段的組成部分。毛鋪—兩劍橋斷裂帶上發育多個燕山期中酸性小巖體[1],這些小巖體多與銅多金屬礦的成礦作用密切相關,尤其是該斷裂帶的東段白云山—阮宜灣一帶,形成了白云山斑巖型銅礦、阮宜灣斑巖型鎢銅礦等多個礦床。銅鼓山地區找礦工作始于20世紀70年代,湖北省第一地質大隊、省物探大隊、省地質調查院、省第四地質大隊等多個找礦隊伍在本地區開展了大量的地質工作,先后發現了金盆山、瓦雪地、觀山柯、銅鼓山等數個銅金礦點,初步總結了區內的成礦規律,但本地區的找礦工作一直未取得實質性突破,本文通過對銅鼓山地區成礦地質條件及控礦規律的綜合分析,探討該地區的找礦方向及成礦潛力。

2.區域地質概況

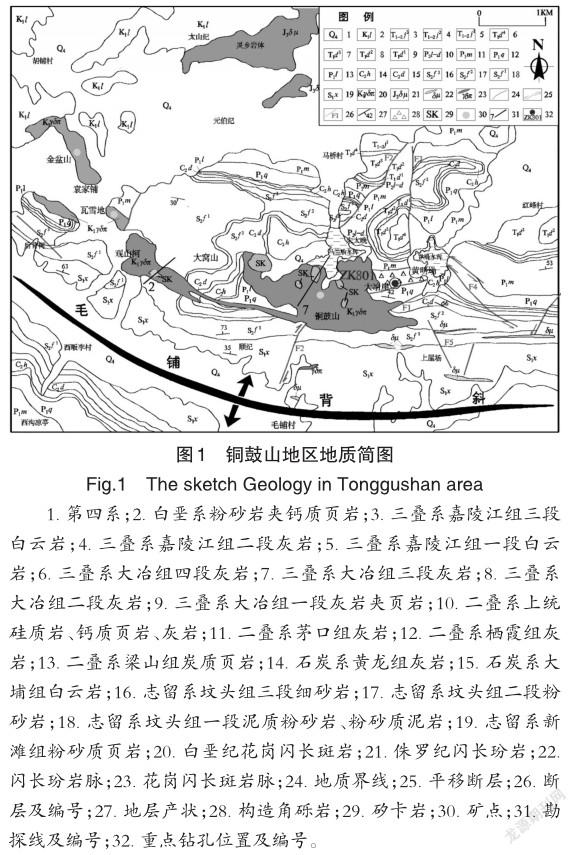

銅鼓山地區位于殷祖復背斜的北翼(圖1)。區內志留系新灘組至三疊系大冶組均有出露;區內構造主要形成于印支期和燕山期,印支期主要形成軸線走向近東西向的褶皺和斷裂構造,區內主要發育毛鋪背斜、馬蘭橋向斜,發育走向近東西向的銅鼓山斷裂,銅鼓山斷裂為區域上毛鋪—兩劍橋斷裂的一部分,該斷裂是本區重要的控巖控礦斷裂,該斷裂最早形成于印支期,為擠壓性質的逆斷層,后期燕山期應力機制發生改變,該斷裂發生張性改變,中酸性巖漿沿該斷裂上侵,形成了區內主要的中酸性侵入巖,巖性主要為花崗閃長斑巖、石英閃長玢巖、閃長玢巖。由于這些燕山期中酸性小巖體侵入活動,在銅鼓山地區形成了金盆山、瓦雪地、觀山柯、銅鼓山等多個矽卡巖—斑巖型銅金礦床點。

3.礦床地質特征

區內共發現了瓦雪地、觀山柯、銅鼓山3處銅金礦床點及金盆山1處硫鐵礦點,區內礦床點呈近東西向排列,各礦床點均與嚴格受銅鼓山斷裂控制的中酸性小巖體關系密切(圖1)。

3.1金盆山硫鐵礦

位于毛鋪背斜西端,為矽卡巖型硫鐵礦[2]。礦區主要為第四系覆蓋,出露白堊系砂頁巖,地表多見花崗閃長斑巖體。

區內共圈定4個礦體,其中Ⅰ號礦體規模最大,長250m,厚8m~15m,斜深108m,傾向南,傾角45°,礦體主要產于花崗閃長斑巖與隱伏三疊系大理巖接觸帶,受北西西向接觸帶及斷裂復合控制。地表多氧化形成褐鐵礦鐵帽。金屬礦物成分主要由白鐵礦、黃鐵礦及少量黃銅礦、斑銅礦組成。礦石類型主要為黃鐵礦—白鐵礦礦石,其次為黃銅礦—黃鐵礦—白鐵礦礦石。礦石品位S:12.74%~30.9%,伴生有益組分Au:0.2-1.6×10-6,最高可達3.8×10-6,Cu:0.04%~0.52%,最高0.60%。圍巖蝕變主要有矽卡巖化、鉀長石化、高嶺石化、絹云母化、碳酸鹽化、硅化、螢石化等。

3.2瓦雪地銅金礦

位于毛鋪背斜西段袁家鋪地區,為斑巖型—矽卡巖型銅金礦[3]。礦區內大部分為第四系覆蓋,局部出露志留系墳頭組砂巖、泥質粉砂巖及二疊系茅口組灰巖。礦區內發育花崗閃長斑巖。

共圈定5個銅金礦體及數個礦化體,其中金礦體1個,銅礦體4個。金礦體出露于地表,為氧化礦體,分布于花崗閃長斑巖體內及輝綠玢巖的硅化破碎帶中,呈近東西向不規則透鏡狀展布,礦體傾向210°,傾角48°~60°,長約115m,水平寬1.39m~4.47m,金品位1.4-10.81×10-6,厚度0.9m~1.86m,礦體沿傾向上明顯變薄,含量變化不明顯。銅礦(化)體均產于花崗閃長斑巖與大理巖接觸帶附近及巖體內部裂隙中,傾向多為北東,銅品位為0.2%~1.03%。圍巖蝕變主要發育硅化、鉀長石化、矽卡巖化、高嶺石化。

3.3觀山柯銅金礦

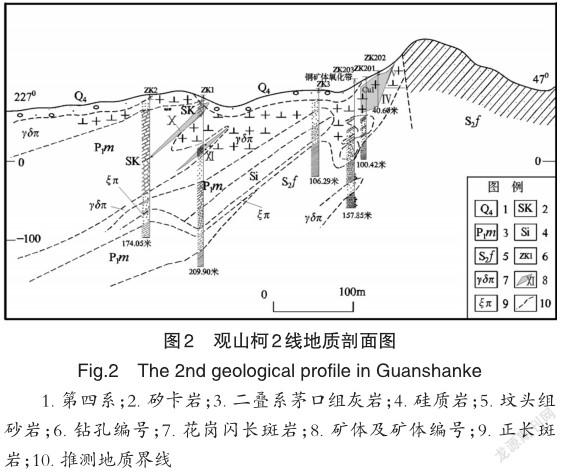

位于毛鋪背斜中段觀山柯地區,為矽卡巖型銅金礦[3]。礦區內主要為第四系覆蓋,鉆孔中見有志留系墳頭組砂巖及二疊系茅口組含炭質大理巖產出,地表發育花崗閃長斑巖。

共圈定6個礦體,其中金礦體2個,銅礦體4個。金礦體為氧化金礦體,銅礦體主要可分為氧化銅礦體、原生銅礦體。金礦體呈北西—南東向分布于花崗閃長斑巖體內的褐鐵礦化矽卡巖中,礦體形態呈透鏡狀、脈狀,礦體傾向南西,傾角48°~60°,礦體長25m~40m,厚1.23m~2.08m,延深10m~20m,金品位1.21-2.03×10-6。氧化銅礦體呈北西—南東向分布于花崗閃長斑巖體內及內部褐鐵礦化矽卡巖體中,礦體形態呈不規則透鏡狀,礦體傾向南西,傾角48°~60°,礦體長75m~110m,厚1.00m~10.26m,推測延深25m,單工程銅品位0.20%~1.08%,沿延伸方向礦體明顯增厚,含量也略增。硫化銅礦體,呈北西—南東向分布于花崗閃長斑巖體與大理巖接觸帶內的矽卡巖化帶中,呈楔狀、透鏡狀產出,傾向南西,傾角40°~45°,鉆孔工程控制延伸約100m,礦體厚0.76m~7.95m,銅品位0.59%~1.22%,礦體平均品位0.64%,礦體沿延伸方向逐漸變薄直至尖滅,但品位則明顯增高。圍巖蝕變主要發育硅化、鉀長石化、矽卡巖化、大理巖化。

3.4銅鼓山銅金礦

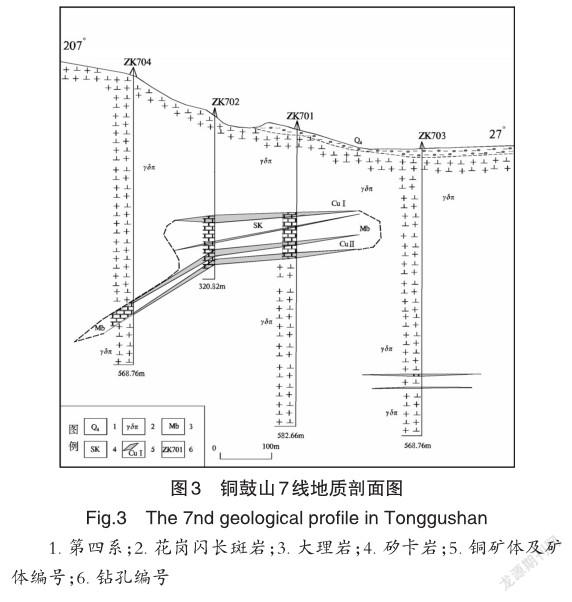

位于毛鋪背斜北翼銅鼓山次級向斜核部,為矽卡巖型銅金礦[4]。礦區內大面積為花崗閃長斑巖體,地表多見矽卡巖出露。

共圈定礦體8個,銅礦體兩個,銅鐵礦體1個,鐵礦體2個,硫鐵礦體3個。礦體主要產于銅鼓山花崗閃長斑巖體與含炭質大理巖捕虜體接觸帶,礦化受巖體內大理巖捕虜體和破碎帶裂隙控制。地表發育石榴子石矽卡巖化,呈北西走向,傾向南西,傾角50°~70°,最長130m,厚26m,地表多風化形成褐鐵礦—黃鐵礦(煙灰色隱晶質)鐵帽。已有鉆孔深部見石炭系黃龍組黃銅礦化白云質大理巖、含銅透輝石矽卡巖、含銅黃鐵礦和含銅磁鐵礦,厚0.70m~ 12.90m。主要金屬礦物有黃銅礦、黃鐵礦及斑銅礦、輝銅礦、磁鐵礦。礦石品位Cu:0.36%~1.42%,伴生Au。圍巖蝕變發育硅化、絹云母化、鉀長石化、矽卡巖化、大理巖化。

4.控礦因素分析

4.1地層與成礦的關系

銅鼓山地區有利的成礦地層主要為石炭系—三疊系碳酸鹽巖地層,次為志留系砂頁巖地層。本區主要地層中的微量元素含量普遍低于地殼克拉克值,其中志留系砂頁巖地層中Cu、Au、Pb、Zn、Mo元素含量明顯高于碳酸鹽巖,能為成礦作用提供成礦物質極少。地層對本區的成礦作用影響主要表現為:一是碳酸鹽巖地層可與中酸性侵入巖發生接觸交代,發生物質交換,造成礦熱液的物理化學條件發生劇烈變化,易在接觸帶形成矽卡巖型礦體;二是志留系碎屑巖地層相對而言隔熱作用較好,中酸性巖漿侵入到該類地層中,成礦熱液中成礦元素在溫度變化不明顯情況下更易富集,碎屑巖地層多發育層理、節理等裂隙,隨著溫度降低,含礦熱液易在圍巖及巖體內部裂隙中形成細脈浸染狀的斑巖型礦體。

4.2巖體與成礦的關系

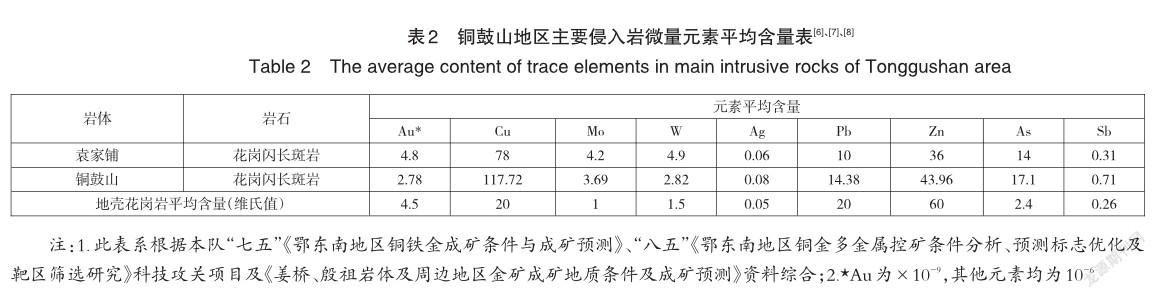

本區燕山期中酸性侵入巖極為發育,主要為花崗閃長斑巖,主要巖體微量元素特征顯示(表2),主要巖體中金屬元素Cu、Au、Mo、W較高,指示本區花崗閃長斑巖能為成礦提供大量的成礦物質。本區成礦作用在時空上嚴格受這些中酸性小巖體帶制約,巖體與碳酸鹽巖地層或捕虜體接觸帶形成矽卡巖型銅多金屬礦,與志留系碎屑巖接觸帶附近多形成細脈浸染狀的斑巖型礦,因此中酸性巖體是本區成礦作用的關鍵地質因素。

4.3構造與成礦的關系

銅鼓山地區斷裂、褶皺構造極為發育。斷裂構造與成礦的關系極為密切,已發現的礦床點均產于近東西向的瓦雪地—銅鼓山斷裂(F1)中。銅鼓山斷裂是本區重要的控巖控礦斷裂,該斷裂在印支期主要表現為擠壓性質的逆斷層,燕山期應力作用機制發生改變,轉換為張性伸展,為中酸性巖漿及含礦熱液提供了通道。

5.找礦標志與找礦模型

5.1找礦標志

(1)地層標志。與區域主要成礦地層相對應,本區出露的C-P-T碳酸鹽巖地層是本區矽卡巖型銅多金屬礦的有利賦礦層位,是區內矽卡巖型銅金礦的間接找礦標志,志留系碎屑巖地層是本區形成斑巖型銅多金屬礦的有利賦礦層位,是區內斑巖型銅多金屬礦的間接找礦標志。

(2)巖漿巖標志。本區燕山期花崗閃長斑巖體是尋找斑巖型—矽卡巖型銅多金屬礦的直接找礦標志。

(3)構造標志。區內的近東西向斷裂特別是與后期構造疊加改造部位是巖漿熱液型銅多金屬礦的間接找礦標志。

(4)蝕變及礦化標志。本區成礦作用主要以接觸交代矽卡巖型為主,次為斑巖型。接觸帶附近發育的矽卡巖化帶是區內矽卡巖型銅多金屬礦的直接找礦標志,褐鐵礦化、鉀化、硅化是區內斑巖型銅金礦直接找礦標志。另外地表發現的礦體多發生氧化淋濾富集作用,多形成含銅金的褐鐵礦鐵帽,為重要的找礦標志。

5.2找礦模型

燕山期花崗閃長斑巖體沿著銅鼓山斷裂(F1)上侵,早期巖漿氣液向巖體頂部聚集,促進廣泛的充填交代作用,與碳酸鹽巖接觸帶發生矽卡巖化、大理巖化,形成矽卡巖型銅礦化,與砂頁巖接觸處伴微弱角巖化現象,局部聚集形成斑巖型細脈浸染狀銅礦化;中期伴隨成礦溫度的降低,相應地出現鉀長石化、綠泥石化、碳酸鹽化等,形成斑巖型銅礦化;晚期在大氣降水的參與下巖漿水與表生循環水混合作用,相應出現絹云母化、綠泥石化、黃鐵礦化等低溫蝕變,形成細脈狀、浸染狀、團塊狀硫鐵礦化、黃銅礦化、金礦化等。后期的風化作用形成本區觀山柯、瓦雪地礦點的表生銅、金氧化礦。

6.找礦前景

(1)瓦雪地至觀山柯一帶,花崗閃長斑巖體向南存在一定延伸,存在碳酸鹽巖與花崗閃長斑巖體接觸的有利成礦地質條件,碳酸鹽巖與花崗閃長斑巖是本區形成矽卡巖型銅金礦的關鍵地質條件,因此本區今后可進一步尋找局部有利部位進行驗證。

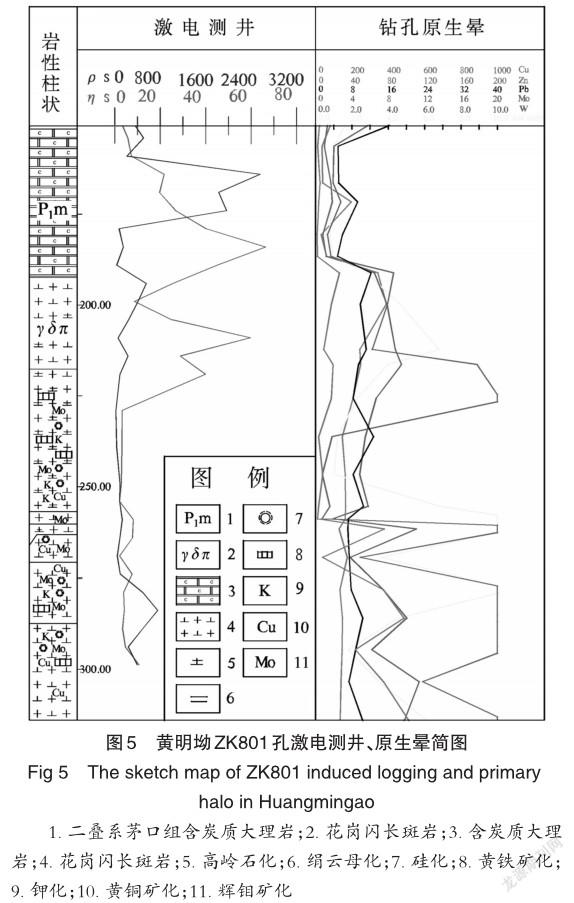

(2)銅鼓山巖體以東大冶崖地區發育大面積構造角礫巖,構造角礫巖區深部發育隱伏花崗閃長斑巖,巖體向深部蝕變增強,多發育鉀化、硅化,驗證鉆孔ZK801孔揭露了深部隱伏的花崗閃長斑巖,巖體內部發育黃鐵礦化、黃銅礦化、輝鉬礦化,黃銅礦化、輝鉬礦化多與硅化、鉀化相關,深部巖體鉆孔原生暈存在較好的Cu、Mo異常顯示,巖體內部局部極化率升高,由于投入工作量有限,今后可在大冶崖地區繼續開展驗證工作,尋找矽卡巖型、斑巖型銅鉬礦。

(3)銅鼓山礦點已發現的礦體主要賦存于巖體與大理巖捕虜體接觸帶,巖體與碳酸鹽巖圍巖深部主接觸帶成礦前景更好,可開展進一步的評價工作。

(4)毛鋪背斜核部主要為志留系碎屑巖地層,區內斷裂構造巖漿活動較為強烈,斑巖型銅金礦的成礦地質條件,應注意尋找與中酸性隱伏小巖體有關的斑巖型礦床。

7.結論

(1)銅鼓山地區的已知礦床點均與中酸性侵入巖有關,主要為矽卡巖型,次為斑巖型。

(2)銅鼓山地區銅多金屬礦成礦物質主要來源于中酸性巖漿分異的含礦熱液,地層貢獻很小,但是石炭系—三疊系碳酸鹽巖地層易與中酸性巖漿巖發生接觸交代作用,在接觸帶成礦,志留系碎屑巖地層是較好的保溫屏蔽層,地層中裂隙較為發育,有利于形成細脈浸染狀的斑巖型銅多金屬礦。

(3)燕山期中酸性侵入巖是本區尋找銅多金屬礦的直接找礦標志,區內近東西向斷裂特別是與后期構造疊加改造部位是間接找礦標志,巖體與圍巖接觸帶及附近發生的熱液蝕變是間接找礦標志。

(4)已知礦床點深邊部仍具有較好的找礦前景,毛鋪背斜核部志留系砂頁巖地層區內應注意尋找隱伏中酸性小巖體有關的斑巖型礦床。

參考文獻:

[1]《湖北省大冶市毛鋪—大保海地區金礦普查報告》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 2002.

[2]《湖北省大冶市金盆山硫鐵礦床資源儲量結算報告》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 2011.

[3]《湖北省大冶市瓦雪地銅、金礦普查報告》[R].湖北省第四地質大隊, 2007.

[4]《湖北省大冶市張家山礦區銅鐵礦普查報告》[R].中國冶金地質總局中南地質勘查院, 2010.

[5]《鄂東南地區金礦床地球化學特征研究與區域金礦預測報告》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 1988.

[6]《鄂東南地區銅鐵金成礦條件與成礦預測》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 1990.

[7]《鄂東南地區銅金多金屬控礦條件分析、預測標志優化及靶區篩選研究》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 1994.

[8]《姜橋、殷祖巖體及周邊地區金礦成礦地質條件及成礦預測》[R].湖北省鄂東南地質大隊, 1998.