陜西省鳳縣北部鏡鐵礦找礦發現及找礦指示意義

宋曙光

摘要:陜西省鳳縣北部印支期巖漿活動強烈,存在明顯的熱液活動。調查發現何家莊巖體與石炭紀四峽口組地層接觸部位鏡鐵礦發育,與三臺山金礦具有相同的成礦地質背景。同時,鏡鐵礦點處存在明顯的Au地球化學異常,預測本區存在良好的金礦找礦潛力,建議以鏡鐵礦點為線索,及時開展下一步金礦找礦工作,尤其是深部找礦。

關鍵詞:鏡鐵礦;金礦;成礦預測;找礦意義;鳳縣

1.引言

鏡鐵礦是一種重要的金屬礦物,它可以形成以鏡鐵礦為主的鐵礦床,也可以成為某些鐵礦床中較主要的金屬礦物,還常呈鏡鐵礦細脈狀或侵染狀賦存于鐵礦床和許多有色金屬礦床中,是鐵、銅、金、銀、鎢、錫、鉬等礦化的重要找礦標志[1]。

秦嶺造山帶橫亙于我國中部,獨特的構造位置和演化歷史造就了在我國有色金屬和貴金屬成礦的重要地位。研究區鳳縣地區位于東、西秦嶺交接、轉化部位,成礦地質條件優越,是尋找金、鉛鋅礦的有利地段。筆者近年來在鳳縣地區開展基礎地質調查過程中在印支期何家莊巖體與石炭紀四峽口組地層接觸部位新發現西溝腦鏡鐵礦點,與前人發現的鏡鐵礦點產出背景相同,均分布于巖體與圍巖地層接觸帶部位。更為重要的是,鏡鐵礦礦點具有與鄰區三臺山金礦相似的成礦地質背景,且Au等地球化學異常明顯,預測西溝腦一帶具有良好的金礦找礦潛力,對區內金礦找礦工作部署具有重要指導意義。

2.區域地質背景

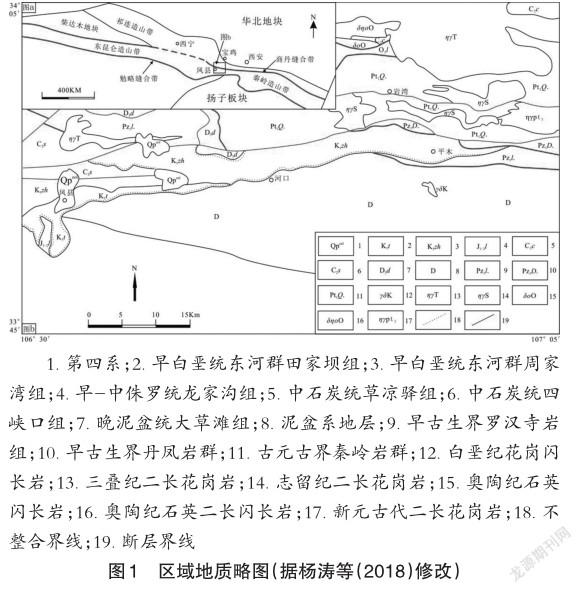

研究區橫跨商丹板塊對接帶,處于華北板塊和揚子板塊結合部位,構造位置獨特且關鍵,以商丹斷裂帶為界,以北為北秦嶺構造帶,以南為南秦嶺構造帶,物質組成復雜,演化歷史漫長[7]。區內出露最老地層為古元古代秦嶺巖群,為一套經歷多期變質變形改造的中高級變質巖石組合體,構成北秦嶺構造帶變質結晶基底。其次為古生代地層,包括下古生界鳳巖群、羅漢寺巖組,上古生界泥盆紀大草灘組和石炭紀四峽口組等,另有中生代白堊紀東河群出露。除東河群南與鳳太盆地泥盆紀地層呈角度不整合接觸外,其余地層間為斷層接觸。下古生界鳳巖群為一套低綠片巖相變質的中基性火山巖系,且發育少量變質中—酸性火山巖、含炭硅質巖、淺灰色變英安質熔巖、凝灰巖和薄層硅質巖。羅漢寺組為淺變質、強變形有層無序的火山—沉積巖系,是一套含火山碎屑的弧前盆地沉積楔形體。大草灘組主要為一套以紫紅色、灰綠色為特征的陸相雜色碎屑巖[4]。四峽口組為一套含炭碎屑巖為主的沉積建造,由炭質硅質板巖、粉砂質絹云板巖組成,夾石英砂巖、長石石英砂巖、生物碎屑灰巖或含燧石的灰巖、角礫狀灰巖。草涼驛組形成于河流—沼澤相沉積環境,主要為礫巖和泥巖,夾不穩定煤層、煤線,產植物化石。

區內巖漿活動劇烈,出露不同期次的侵入體,以加里東期、印支期最具規模[2,3,6,],巖石類型主要包括奧長花崗巖,石英閃長巖和二長花崗巖,部分巖體具埃達克質巖漿巖特征,如何家莊花崗閃長巖。巖體北部侵入羅漢寺巖組砂質灰巖與千枚巖中,南部侵位于石炭紀四峽口組鈣質板巖或厚層灰巖中。巖體內分布大量成群的鎂鐵質巖石包體,包體呈橢圓狀或不規則狀,與寄主巖石呈截然接觸關系,暗示存在明顯的殼幔巖漿混合作用。

3.礦區地質特征

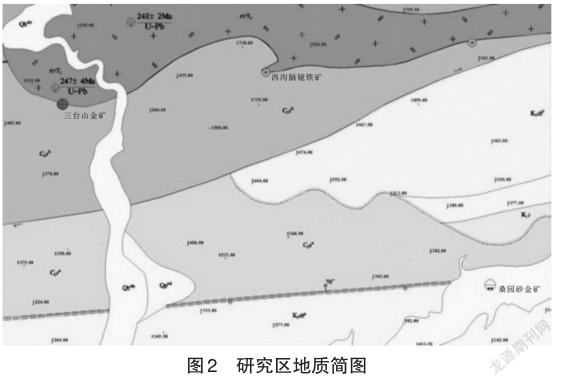

礦點位于三疊紀二長花崗巖體與石炭系四峽口組的外接觸帶附近(圖2)。巖體侵入地層之中,其中穿插發育有細晶巖脈體,脈體走向340°~15°,沿走向延伸一般大于100m,個別達到數公里,在400m距離內,見4條侵入脈體。巖體及巖脈均受到了后期構造活動的影響,明顯發育,兩組節理近直交,一組節理產狀為65°~50°∠52°~45°,另一組節理產狀為305°~340°∠46°~56°,節理面平直。

4.礦床地質特征

4.1礦體特征

鏡鐵礦體主要賦存于細晶巖脈體的剪節理之中(圖3),在圍巖地層裂隙之中亦發育,但規模及品位相對較差。礦體一般寬為2m~3m,延伸約200m左右。

4.2礦石特征

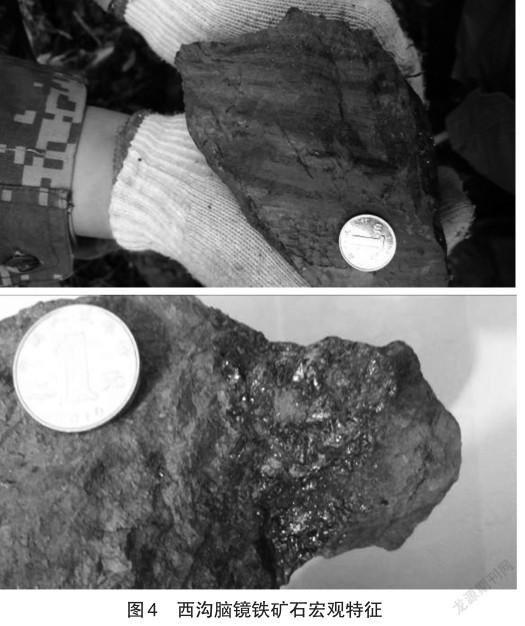

礦石呈黃褐色,細晶結構,它形晶結構、半自形晶結構,團塊狀構造、細—網脈狀構造(圖4)。主要礦物成分為硅質、赤鐵礦(鏡鐵礦)等,較破碎。

巖石主要金屬礦物成分為赤鐵礦(鏡鐵礦)、褐鐵礦等。

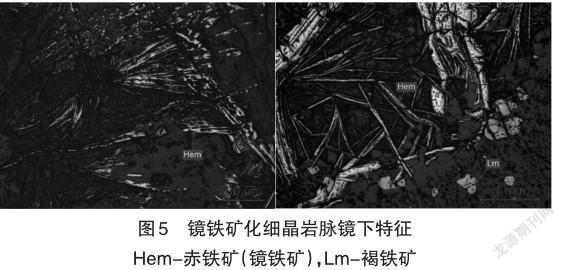

赤(鏡)鐵礦:灰白色微帶藍色調,強非均質性(藍灰—灰黃),深紅色內反射,有多種狀態,一是呈半自形晶、板狀,粒度0.08mm~0.72mm,浸染狀分布在脈石礦物粒間;二是呈板狀、片狀、彎曲狀、揉皺狀,粒度0.06mm~0.65mm,集合體呈放射狀、團塊狀。部分板狀赤鐵礦呈浸染狀分布在脈石礦物粒間,形成較早;部分赤鐵礦呈片狀、彎曲狀、揉皺狀,為鏡鐵礦,集合體呈放射狀、花瓣狀,含量相對較高,沿裂隙充填呈團塊狀、細脈—網脈狀,顯示其形成較晚,可能為熱液作用成因的(圖5)。巖石鐵染較明顯。

褐鐵礦:粒度0.02mm~0.25mm,灰色微帶藍色調,呈它形粒狀、半自形晶、膠狀,呈磁鐵礦假象,可能為交代磁鐵礦,邊緣常呈膠狀環帶,稀疏浸染狀分布(圖5)。褐鐵礦呈半自形晶,具磁鐵礦假象,常由赤鐵礦及褐鐵礦交代原巖中的磁鐵礦,一般赤鐵礦分布在內核,不均勻。褐鐵礦分布在邊緣常呈環帶狀。浸染狀分布在脈石礦物粒,可能形成較早。

礦物形成順序:磁鐵礦→赤鐵礦(鏡鐵礦)/褐鐵礦。

4.3礦體及圍巖蝕變特征

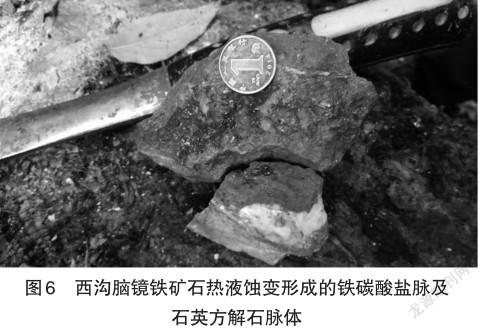

鏡鐵礦蝕變以熱液蝕變為典型特征(圖6),主要為硅化、鐵碳酸巖化,形成石英方解石脈體、鐵碳酸鹽脈體,礦體呈細-網脈狀構造。圍巖蝕變為輕微硅化、鐵碳酸巖化。

5.礦床成因淺析

前人研究表明,鏡鐵礦是熱液作用的產物,可見于不同類型的熱液礦床中,主要熱液來源有變質(區域變質、構造變質、接觸變質)熱液和巖漿作用有關的熱液(特別是火山熱液)。西溝腦鏡鐵礦點產出于印支期巖體與石炭紀地層接觸部位,礦石結構構造也顯示其與熱液關系密切。因此,西溝腦鏡鐵礦點屬巖漿巖熱液成因。

6.找礦意義

研究區鳳縣地區印支期主造山期構造—巖漿—熱液活動十分強烈,尤其是何家莊巖體具有高Sr低Y埃達克質巖石特征,對金礦成礦具有重要的意義[8]。事實上,除本次發現的鏡鐵礦點外,前人在東鄰下渠一帶相同的地質背景下也有鏡鐵礦點資料的顯示,這表明該區存在一期(印支期)強烈的熱液活動事件。

野外調查表明,鏡鐵礦點產出于花崗閃長巖、二長花崗巖與砂質板巖、鈣質板巖接觸部位,相伴有硅化、鐵碳酸鹽化、絹云母化等蝕變,預示深部可能有鐵、銅礦化或銅、鉬、鎢、金等礦化體。重要的是,鏡鐵礦點與西鄰三臺山金礦具有相同的成礦地質背景,均位于三疊紀巖體與石炭系四峽口組地層接觸部位,且本次發現鏡鐵礦點處顯示有Au地球化學異常,Au、As、Sb、Hg、Ag、W、Sn、Bi等元素分別顯示出明顯的北北西向地球化學場異常帶,與野外填圖識別及磁法推斷的斷裂延伸方向、位置吻合。

7.結論

陜西省鳳縣北部印支期構造-巖漿-熱液系統發育,印支期何家莊巖體與石炭紀四峽口組接觸部位發育的西溝腦鏡鐵礦的發現指示其深部具有形成鐵、金、銅、鎢、鉬礦的潛力,結合地球化學特征以及區域找礦成果,本區具有良好的金礦找礦潛力,建議以鏡鐵礦點為線索,及時開展下一步金礦找礦工作,尤其是深部找礦。

參考文獻:

[1]陳大經.鏡鐵礦礦物的找礦指示意義初探[J].地質與勘探, 1988.(3):10-14.

[2]陳雋璐,徐學義,王洪亮,王宗起,曾佐勛,王超,李平.北秦嶺西段唐藏石英閃長巖巖體的形成時代及其地質意義[J].現代地質, 2008. 22(1):45-52.

[3]王洪亮,何世平,陳雋璐,徐學義,孫勇,第五春榮.北秦嶺西段紅花鋪俯沖型侵入體LA-ICPMS定年及其地質意義[J].現代地質, 2006. 20(4):536-544.

[4]吳樹寬,裴先治,李佐臣,李瑞保,裴磊,陳有炘,高景民,劉成軍,魏方輝,王銀川.西秦嶺造山帶北緣大草灘群物源研究——LAICP-MS碎屑鋯石U-Pb年齡證據[J].地質通報, 2012. 31(9):1469-1481.

[5]閆臻,王宗起,陳雋璐,閆全人,王濤,張英利.北秦嶺武關地區丹鳳群斜長角閃巖地球化學特征、鋯石SHRIMP測年及其構造意義[J].地質學報, 2009. 83(11):1633-1646.

[6]姚征,張亞峰,楊濤,易鵬飛,鄭淑新.北秦嶺西段黃牛鋪巖體鋯石U-Pb年代學、巖石地球化學特征及其地質意義[J].現代地質, 2017. 31(6):1157-1167.

[7]張國偉,張本仁,袁學誠,肖慶輝.秦嶺造山帶與大陸動力學[M].北京:科學出版社. 2001.

[8]張亞峰,姚征,易鵬飛,楊濤.關于高Sr低Y埃達克質巖石與金礦成礦關系的探討—以陜西省鳳縣八卦廟金礦為例[J].現代地質, 2018. 31(6):1157-1167.