龍門縣某地熱田地質特征及成因模式分析

曾一芳 覃夏南

摘要:龍門縣某地熱田區域上佛崗—豐良深大斷裂帶與河源深斷裂帶裂帶之間,區內構造發育,周圍花崗巖體大面積出露,周圍分布多處熱泉點。通過對斷裂、褶皺構造、地層巖性、花崗巖體分布地質特征及地形地貌等特征的分析,認為龍門縣某地熱田的形成成因與包含碳酸鹽巖地層的短軸背斜及相關斷裂構造有關,這也為今后該地區下一步水熱型地熱田的尋找提供了借鑒。

關鍵詞:地熱田;背斜;傾覆端;碳酸鹽巖地層

1.引言

廣東省龍門縣溫泉資源十分豐富,近年來開發利用成果引人注目,全縣已有南昆山溫泉大觀園、龍門鐵泉、尚天然溫泉、地派溫泉等15個溫泉產品,形成了以溫泉養生和森林度假為龍頭的旅游產業鏈群,獲得了“中國最佳溫泉養生旅游名縣”“中國溫泉之鄉”等榮譽稱號,有力地促進了龍門縣經濟社會的可持續發展,實現了經濟效益、社會效益、生態環境效益的協調發展。龍門縣某地熱田是最新勘探的一個低溫溫泉,對其地質特征的分析和總結,有助于本地區溫泉經濟的進一步開發和繁榮發展。

2.龍門縣某地熱田的地質特征

2.1地層

龍門縣某地熱田及周圍附近出露的地層主要為泥盆系、石炭系、三疊系、侏羅系及第四第系地層,泥盆系上統帽子峰組廣泛分布于地熱田的北側至南西側,在地熱田內第四系下主要覆蓋有石炭系測水組、石磴子組和大賽壩組地層。石磴子組為碳酸鹽巖地層,其他地層主要為凝灰巖、砂巖、粉砂巖、頁巖及含礫砂巖等(表1)。

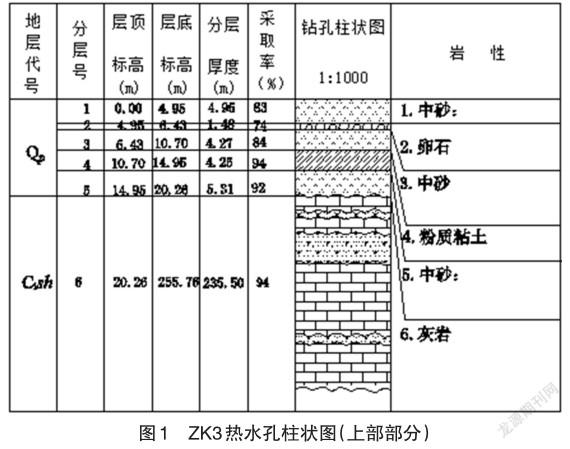

ZK3熱水孔在第四系砂層和粉質粘層之下直接揭露了石磴子組灰巖(圖1)。石磴子組地層頂部有一層炭泥質生物泥晶灰巖與上覆測水組分區分,上部灰、深灰色生物泥晶灰巖及砂屑泥晶灰巖,下部生物泥晶灰巖、白云石化生物泥晶灰巖、白云巖。因本次勘查施工的最深孔ZK3(終孔孔深376.05m)尚未揭露隱伏石磴子組灰巖的底板,推測隱伏的石磴子組灰巖厚度大于350m。該組灰巖巖溶較發育,見洞率達33%,ZK1、ZK2、ZK3、ZK4鉆孔線巖溶率分別為2.52%、 29.8%、4.8%和7.0%。

2.2巖漿巖

主要為出露于西部的早白堊世中細粒黑云母花崗巖(K1γβ)和北部的晚侏羅世中細粒黑云母花崗巖(J3γβ)。

早白堊世中細粒黑云母花崗巖(K1γβ)巖體為天堂山巖體,大面積出露于地熱田西側,巖體明顯受東西向構造體系控制。本期巖體侵入下侏羅統—泥盆系較普遍,且侵入接觸面多傾向圍巖,其傾角較陡。晚侏羅世中細粒黑云母花崗巖(J3γβ)新豐江巖體的一部分,大面積出露于區域北部。巖體主要在東西向的構造環境中,巖漿以輻射擴張為主的方式侵位,屬中深成相,巖體已遭受深度剝蝕。

2.3構造

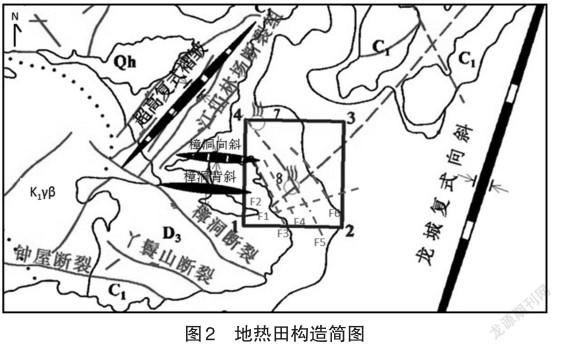

地熱田區域上位于東西向佛崗—豐良深大斷裂帶中段南側,北東向河源深斷裂帶的西側。位于兩條深斷裂帶之間。區內褶皺構造和斷裂構造較為發育。構造形跡以北東向、北西向為主,東西向次之,南北向表現最弱(圖2)。

褶皺:勘查區處于東西向樟洞褶皺東端的樞紐傾覆端,構造較為發育,但大多數為第四系所覆蓋。樟洞褶皺形成于早侏羅世末,長約2km,寬約1.5km,為一短軸寬展型褶皺,軸向近東西,北側樟洞向斜樞紐西揚,南側樟洞背斜樞紐東傾,翼部產狀凌亂。軸部為上泥盆統地層,兩翼為上泥盆統和下石炭統地層。該褶皺被北西向斷層切割和巖體侵吞、第四系掩蓋。

斷裂:區內以隱伏斷裂構造為主,其中具一定規模的斷層有8條,產狀均較陡(>60°),分別是北東向斷裂構造F1、F2、F7和F8,北西向斷裂F3、F4、F5和F6。地熱田被這兩組斷裂帶所夾持。

經分析認為北西向斷裂F5為一高角度正斷層,橫向切割樟洞背斜傾覆端樞紐,往深部切割較深,大于2km,推測為一基底斷裂,是本地熱田的主要控熱斷裂。

2.4地貌特征

地熱田位于屬于山前盆地邊緣,三面低山環繞,西高東低,西側的付竹山海拔197.9m,白甲嶺海拔153.7m,大冚山頂海拔159.9m,而盆地海拔多在70m~80m之間,高差約100m左右。勘查區河流、溝溪、溝渠發育地下水的補徑排條件較好。雨量充足,河、湖、塘、庫、渠等地表水體發育,地下水的補給有較充足的來源。

2.5水文地質特征

區內地下水類型可分為松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖類裂隙溶洞水和基巖裂隙水三大類:

(1)松散巖類孔隙水富水性貧乏;含水層厚度3.50m~ 39.80m,巖性以第四系粉質黏土夾砂或粉砂、含礫粉細砂為主。

(2)碳酸鹽巖類裂隙溶洞水主要含水層組為石磴子組灰巖,多呈窄條狀隱伏于第四系之下,厚度大于350m。巖溶發育既受構造與巖性控制,又隨標高而變化。單井涌水195m3/d~2880m3/d,水量豐富—中等。

(3)碎屑巖類基巖裂隙含水巖組巖性為泥盆系帽子峰組粉砂巖和細砂巖,風化裂隙發育,但多為閉合裂隙,泉水多出露山腳,屬下降泉,為弱富水性,水量貧乏。

3.地熱田成因

龍門縣某地熱田井口平均水溫58.3℃,屬低溫溫泉中的溫熱水。其成因模式如下:

地熱田西側和北側2km左右即晚侏羅世至早白堊世花崗巖體,侵入接觸面多傾向圍巖,侵入下侏羅統—泥盆系較普遍。樟洞軸背斜樞紐向東端傾覆,其下部的碳酸鹽地層溶洞發育,為良好的熱儲層。區內F5為一高角度正斷層,往深部延伸較大,大于2km,推測為一基底斷裂,初步認為它是本地熱田的主要控熱斷裂。

地下水沿斷裂帶(F3、F5)內的裂隙向深部動移,同時受深部花崗巖體高溫熱源增溫作用水溫逐步升高,熱水因溫度高比重小往上運移,冷水因溫度低比重大而往下運移,產生對流循環。熱水往上運移后,儲存于石磴子組灰巖巖溶溶洞裂隙帶中,形成巖溶型熱儲層,在有貫通地表的斷裂或鉆孔揭露等條件下,出露于地表形成溫泉。其蓋層巖性為測水組(C1c)砂頁巖及第四系(Q)洪沖積層,厚度較小,一般6.5m~39.80m,局部較厚,蓋層條件良好。

4.結論

龍門縣某地熱田其持質特征,其成因模式區別于位于深大斷裂帶上的地熱田。該地熱田位于山前盆地邊緣的深切割地貌單元,有充足的地下水補給,構造上位于晚侏羅世到早白堊世的燕山期花崗巖高產熱花崗巖體邊緣,短軸背斜的傾覆端,且樞紐被延伸到基底花崗體的斷裂切割,而該斷裂并被另一組不同方向斷裂在地區內交會,特別是背斜所含碳酸鹽地層內溶洞發育形成良好的熱儲層,以上多種有利因素共同作用,促成了該地熱田的形成。該地熱田的成因模式,對于本地區內今后尋找非深大斷裂帶上的地熱田,提供了一種可供借鑒的思路。

參考文獻:

[1]蘇成曼.廣東省地熱地質勘查和開發利用現狀[A].國土資源部地質環境司.中國地熱能:成就與展望——李四光倡導中國地熱能開發利用40周年紀念大會暨中國地熱發展研討會論文集[C].國土資源部地質環境司:中國能源研究會地熱專業委員會, 2010:7.

[2]陳華強.廣東省惠州地區地下熱水形成及分布規律[J].科技傳播, 2012(01):27-28.