高密度電法、淺層地震法在安徽某地區地質塌陷中的應用分析

黃本湖

摘要:對高密度電法、淺層地震法進行了詳細的論述,并應用于安徽某地區地質塌陷項目。分析了在塌陷問題上,兩種方法相結合,推演塌陷位置。

關鍵詞:物探;鉆探;高密度電法;淺層地震

1.高密度電法、淺層地震的工作原理

(1)高密度電法工作的基本原理與常規電阻率法大體相同。它是以巖土體的電性差異為基礎的一種電法勘探方法,根據在人工電場作用下地中傳導電流的分布規律,推斷地下具有不同電阻率地質體的賦存情況。高密度電阻率法中的物理前提是地下介質間的導電性差異。和常規電阻率法一樣,它通過A、B電極向地下供電流I,然后在M、N極間測量電位差ΔV,從而可求得該點(M、N之間)的視電阻率ρs=KΔV/I。根據實測的視電阻率剖面,進行計算、分析,便可獲得地下地層中的電阻率分布情況,從而可以劃分地層,判定異常等。

(2)淺層折射波法地震勘探利用人工激發的地震波在地下介質傳播。當穿過波速不同的介質的分界面時,波改變原來的傳播方向而產生折射。當下層介質的波速大于其上層介質的波速時,在波的入射角等于臨界角的情況下,折射波將會沿著分界面以下層介質中的速度“滑行”。這種沿著界面傳播的“滑行波”也將引起界面上層質點的振動,并以折射波的形式傳至地面。通過地震儀測量折射波到達地面觀測點的時間和震源距,就可以求出折射界面的埋藏深度。淺層地震折射波法是淺層地震勘探中的一種重要工程勘察方法,常用來探測覆蓋層(或低速層)的厚度、基巖起伏、斷層和古河道的分布等水文工程地質問題。

2.高密度電法、淺層地震法在地質塌陷中的應用

2.1工程概況

受業主委托,在指定工作區內開展地球物理勘查工作,分別進行高密度電法和淺層地震反射法勘查,目的是查明測區范圍內地層結構、巖溶和構造等,為工程建設場地的地基基礎評價提供依據。

2.2構造

本區大地構造單元屬中朝準地臺淮河臺坳,次級單元為淮北陷褶斷帶宿縣凹斷褶束閘河復向斜的中部。

區域褶皺為軸向NE的短軸狀舒緩背、向斜,與褶皺伴生的斷裂不甚發育。侏羅紀以來,褶皺受到強烈改造,產生了一套新的褶皺和斷裂并存的弧形構造,即為“徐宿弧”構造,弧形構造整體向西突出,兩端收斂。其中,向斜較為寬緩,背斜則顯得緊密,褶曲以正常(直立、斜歪)類型為主,軸向以北北東向為主,軸面多數傾向東;復式背斜和向斜多數隱伏在第四系之下,背斜的核部地層為寒武—奧陶系,向斜的核部地層為石炭—二疊系。

區域內褶皺自東往西較大的有皇藏峪復背斜、閘河復向斜、肖縣背斜、肖西開口復向斜和水城隱伏背斜。

2.3地球物理特征

借鑒區域物性資料及以往工作結果,本區松散層的視電阻率(ρs)在10Ω·Μ~35Ω·Μ,基巖的視電阻率(ρs)在100Ω·Μ~500Ω·Μ,松散層中并充水的空(土)洞的視電阻率(ρs)在5Ω·Μ~10Ω·Μ,與周圍地層之間存在明顯的差異。因此,本區具備進行高密度電法勘查的地球物理前提。

本區上伏松散層的縱波速度在500m/s~1500m/s,斷層破碎帶、充填空洞的縱波速度在800m/s~1300m/s,而完整基巖的縱波速度在2500m/s~5000m/s,兩者之間存在明顯的差異。因此,本區具備進行地震反射法勘查的地球物理前提。

2.4質量評價

施工前,首先要對儀器性能進行標定和檢查。高密度電法須檢查導線的敷設,電極接地、漏電情況,觀測數據,重復觀測、觀測檢查均嚴格按部頒規范執行,凡畸變點、異常點均進行100%檢查觀測,其視電阻率ρs的相對誤差小于5%,保證每天野外觀測質量的可靠。地震反射需要對儀器、檢波器的狀態和性能進行檢查,然后進行噪聲調查以選用合適的參數。

2.5高密度電法、淺層地震法的資料整理與解釋

2.5.1高密度電法

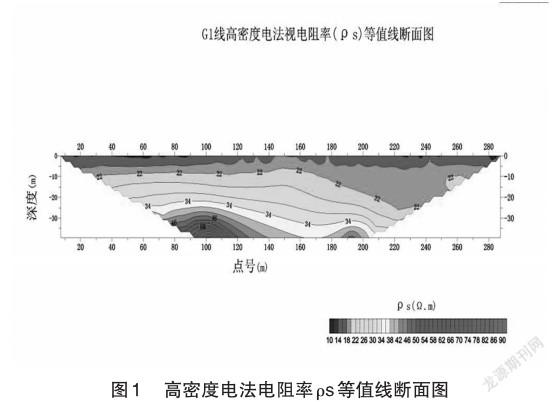

圖1為G1線高密度電法視電阻率斷面圖,該線位于王堰地塊,實際解釋長度296m。由圖1可見,斷面淺部(0m~ 5m左右)視電阻率橫向變化不大,說明大部分區段淺部地層較為均勻,而在130~190號點區段,淺部視電阻率相對起伏變化較大,其數值相對偏高,說明地層不均勻、砂性介質增多;5m以下地層基本呈層狀分布,但厚度變化較大,且深度起伏較大,而140~160號點區段隆起較為明顯、深度最小;25~30以下斷面視電阻率值明顯增大,推斷為基巖(灰巖),由小號點到大號點基巖埋深逐漸增大,在170號點有一凹陷,推斷該點附近基巖破碎或其巖溶較為發育。

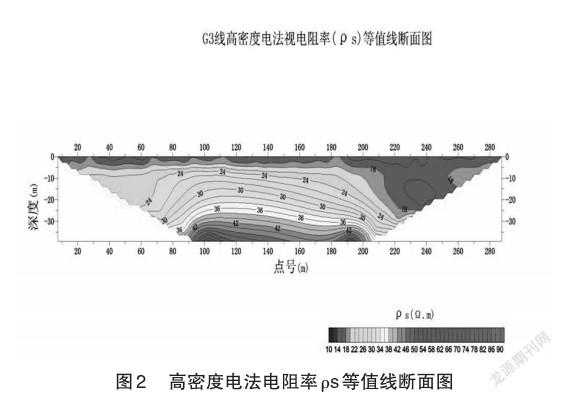

G3線

圖2為G3線高密度電法視電阻率斷面圖,該線與G1、G2線垂直相交,實際解釋長度296m。由圖2可見,斷面淺部(0m~5m左右)視電阻率橫向變化不大,說明大部分區段淺部地層較為均勻,而在180號點附近區段,淺部視電阻率相對起伏變化較大,其數值相對偏高,說明地層不均勻、砂性介質增多;5m以下地層基本呈層狀分布,但厚度變化較大,且深度起伏較大;25~30以下斷面視電阻率值明顯增大,推斷為基巖(灰巖),由小號點到大號點基巖埋深逐漸增大,在165號點有一凹陷,推斷該點附近基巖破碎或其巖溶較為發育。

2.5.2淺層地震法

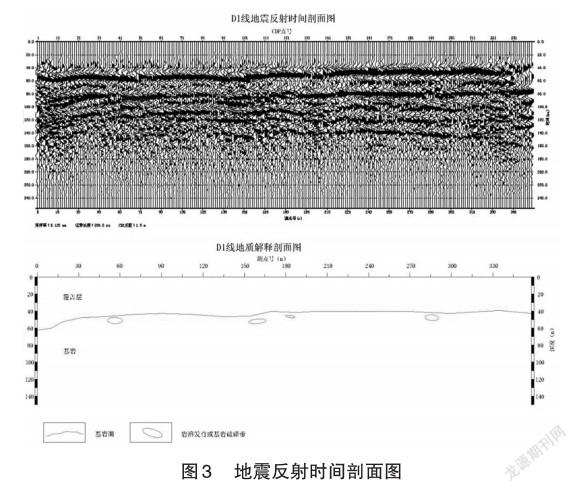

圖3為D1線地震反射時間剖面圖,該線位于王堰地塊,實際解釋長度358.5m。由圖可見,50ms左右的波組為覆蓋層中砂層與黏性土層間的界面波組,說明覆蓋層中存在一較為連續的砂層;基巖波組T(90ms左右)基本連續,且略有起伏,說明基巖面有一定的起伏變化,在點號58、160、180及285m附近,基巖波組較為紊亂,推斷幾處基巖可能較為破碎或巖溶較為發育。

圖4為D2線地震反射時間剖面圖,該線位于王堰地塊,實際解釋長度322.5m。由圖可見,覆蓋層中波組較多,說明覆蓋層中存在幾組砂性和黏性土互層;基巖波組T(80ms~100ms左右)基本連續,且起伏變化較大,說明基巖面起伏變化較大,在點號48、106及170m附近,基巖波組較為紊亂,推斷幾處基巖可能較為破碎或巖溶較為發育。

2.6綜合分析

綜合兩種物探方法的解譯結果可以看出,王堰地塊地下基巖存在一明顯的隆起,隆起頂部距地面24m左右,其隆起的邊緣可能存在基巖破碎或巖溶較為發育情況;隆起上部覆蓋層中砂性介質(如流沙層等)距離地面較近,并可能與基巖破碎帶或巖溶導通形成地下水的補給關系;長期的地下水運動帶走砂性介質中的細小顆粒,逐漸形成局部充水空洞,在枯水期可能由于居民用水或礦區排水等原因,充水空洞排空、支撐力降低,進而形成地面塌陷。附圖1給出基巖隆起的范圍和邊緣處可能形成地面塌的區域。

3.結論

王堰地塊地下基巖存在一明顯的隆起,隆起頂部距地面24m左右,其隆起的邊緣可能存在基巖破碎或巖溶較為發育情況;隆起上部覆蓋層中砂性介質(如流沙層等)距離地面較近,并可能與基巖破碎帶或巖溶導通形成地下水的補給關系;長期的地下水運動帶走砂性介質中的細小顆粒,逐漸形成局部充水空洞,在枯水期可能由于居民用水或礦區排水等原因,充水空洞排空、支撐力降低,進而形成地面塌陷。給出基巖隆起的范圍和邊緣處可能形成地面塌的區域。并進行鉆探驗證。

參考文獻:

[1]何國全.高密度電阻率法在巖溶探測中的應用[J].工程地球物理學報. 2016(02)

[2]彭超.地震映象法與高密度電法在巖溶塌陷勘察中的聯合應用[J].工程地球物理學報. 2016(01)

[3]牛跟彥.超淺層地震勘探技術在小煤窯采空區中的應用研究[J].中國煤炭. 2012(06).

[4]楊志鵬.高密度電法物探技術在巖溶地區地質勘察中的應用[J].西部資源, 2019(03):163+166.

[5]吳磊.高密度電法在地質災害中的應用[J].西部資源, 2019(02): 177-178.