黃河流域植被物候遙感提取及空間分布

羅婉琳 韓 琳* 吳滿玉 楊佳音 侯亞坤

(鄭州師范學院地理與旅游學院,河南 鄭州 450000)

植被物候是指植物在一年的生長中,隨著氣候的季節性變化植物自身發生萌芽、抽枝、展葉、開花、結果及落葉、休眠等規律性變化的現象,與地貌特征及地理空間分布密切相關,隨降水、溫度、光照等氣候條件的變化而變化[1]。植被物候對氣候變化具有敏感性,對于認識自然季節現象變化的規律,農作物的生產、全球氣候變化、生態學的應用等方面具有重要的應用價值。

黃河流域地處我國干旱,半干旱和半濕潤地區,生態環境脆弱,在全球變暖和人類活動共同影響下,流域氣候及水文過程發生了顯著變化,流域整體氣候的暖干化和人類用水的不斷增加使得黃河流域的水文氣象變化不斷加劇,該流域的生態問題變得越來越受人關注,了解黃河流域植被生長變化空間格局,對黃河流域生態環境保護具有重要意義。

近年來,遙感技術發展迅速,傳感器能夠提供多時相、多分辨率相對準確和連續的遙感數據,從而為實現大區域尺度、長時間序列的植被生長動態監測提供了可能。基于NDVI 時間序列具有較好的季節節律能夠綜合反映植物季相變化特征,結合地理信息系統技術進行空間格局及其動態變化分析,成為量化分析區域植被物候動態變化及其對氣候變化響應研究的重要手段[2]。本文通過探討植被物候遙感提取方法,對黃河流域植被生長開始期、植被生長結束期和植被生長長度等三個植被物候參數進行了提取,并對近20a 來流域植被物候空間分布進行了分析,為黃河流域生態環境治理提供信息參考。

1 研究區域與數據源

1.1 黃河流域概況。黃河流域位于96°~119°E,32°~42°N,東西長約1900 km,南北寬約1100 km,流域面積約為79.46×104km2。黃河流域幅員遼闊,地貌差異大,該流域發源于青海巴顏喀拉山,從西到東橫跨青藏高原、內蒙古高原、黃土高原和黃淮海平原4個地貌單元。流域地勢西高東低,西部河源地區平均海拔在4000m以上,由一系列高山組成;中部地區海拔在1000~2000m 之間,為黃土地貌,水土流失嚴重;東部海拔不超過100m,主要由黃河沖積平原形成。黃河流域屬于大陸性氣候,東南部屬半濕潤氣候,中部屬半干早氣候,西北部屬干旱氣候。植被從高山草甸、灌木林到耕地林網,類型豐富。

1.2 NDVI 數據來源與處理。NDVI 序列影像采用2001~2019年中分辨率成像光譜儀(MODIS)陸地標準產品(MOD13Q1)中的歸一化植被指數(NDVI)數據產品,進行物候分析。產品從NASA 官網獲取(https://www.nasa.gov/)。MOD13Q1 中的NDVI 數據產品的空間分辨率為250m,是經過16d 最大值合成的反射率數據。運用MRT軟件對MODIS 數據進行數據拼接、重投影和波段信息提取等,然后利用Python 在cmd 命令中調取相關Arcgis 工具進行數據批量的數據裁剪、投影轉換、格式轉換,最終輸出成Albers 投影的NDVI數據。

2 植被物候提取方法

基于時間序列植被指數提取植被物候信息一般需要經過兩個步驟[3]:一是NDVI 指數的平滑與重構,以消除數據獲取時受云霧、大氣等因素影響而產生的噪聲;二是對平滑后的NDVI 序列數據曲線提取物候參數。

2.1 NDVI 植被植數。NDVI(Normal)是遙感圖像研究植被特征的重要指標,植被信息主要通過綠色植物葉子和植被冠層的光譜特性及其差異、變化來反映。但對于復雜的植被遙感,僅用個別波段或多個單波段數據對比分析提取植被信息存在局限性,因此往往選用不同波段之間的運算來產生對植物長勢、生物量等有一定知識意義的數值來分析植被變化。歸一化植被指數(NDVI)是常采用的指數之一,其計算方法見公式(1)。

式中:Rnir指近紅外波段地物的反射率,Rnir指可見光波段地物的反射率。

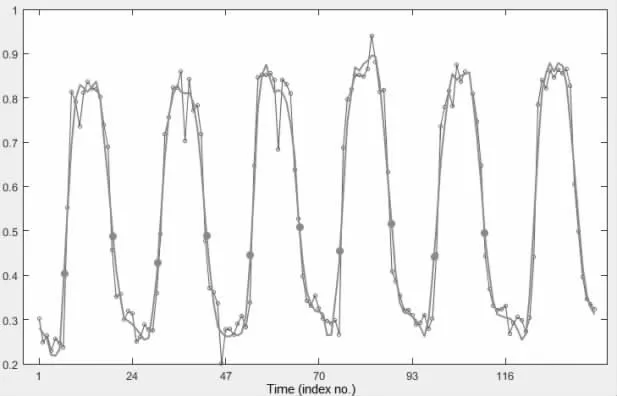

2.2 NDVI 數據降噪與重構。NDVI 反映植被生長過程變化的時間序列曲線理論上是連續且平滑的,雖然經過16d 最大合成的MODIS 數據雖減弱了云的影響,但由于傳感器性能、天氣等隨機因素的干擾,NDVI 數據仍然有一些噪聲的存在,使NDVI 時序數據出現不規則情況,因此對數據進行平滑降噪處理是必不可少的一個工作。常用的方法有雙Logistic 曲線擬合、非對稱高斯函數擬合和Savitzky-Golay(S-G)濾波法。許多學者對這三種常用方法進行了研究,楊恒等[4]運用S-G 濾波的方法對江西省植被覆蓋度時空變化進行了相關分析研究。丁瀟等[5]對比分析了Savitsky-Golay 濾波法、Logistic 調合函數模型和非對稱Gaussian 模型3 種方法對植被指數曲線擬合重構的效果,最后得出Savitsky-Golay 濾波法在與原始曲線近似度方面優于另外兩種擬合方法。本研究利用TIMESAT3.3 軟件,基于S-G 濾波方法對NDVI 數據進行降噪處理,從而對時間序列進行重構。濾波方法見公式(2)。

式中,Yj為擬合之后的序列數據,Yj+i為原始序列數據,Ci為濾波系數,N 為滑動窗口的大小(2m + 1)。本研究利用Savitsky-Golay濾波對NDVI 時間序列進行去噪,窗口大小為設置3,并采用NDVImean=0.05 作為排除異常閾值。圖1 為某一像元基于S-G 濾波前后的NDVI 時間序列對比。

圖1 時間序列重建效果圖

2.3 基于序列NDVI 植被物候信息提取

基于遙感技術的植被物候信息提取是通過在時間序列NDVI形成的曲線,來定義植被物候參數。植被物候各參數在NDVI 時間序列曲線上含義見圖2 所示。則是生長季期間NDVI 的積分;h+i 為大積分值;j, k 分別為NDVI 左右導數。

圖2 植被物候參數[6]

當前,基于時間序列NDVI 植被物候參數提取方法有動態閾值法、滑動平均法、導數法、曲線擬合法、最大變化率、Logistic 函數擬合法等,其中閾值法是大尺度區域植被物候提取最為常用的方法[3]。本研究結合先驗知識及區域特點,重點討論動態閾值法植被物候信息提取。

動態閾值法是基于遙感圖像的統計學特征而確定植被的物候變量的,即將NDVI 增長達到當年NDVI 振幅一定百分比的時刻定義為生長季的開始時間,而NDVI 降低到當年NDVI 振幅一定比例的時刻定義為生長季的結束時間。它能有效地識別不同土地覆蓋類型的特點,得出有針對性的閾值。動態閾值法在進行大區域多年數據的物候信息提取分析時,有效的避免了在大區域不同植被類型植被指數差異導致合理閾值范圍選取困難的問題,另外該方法使得不同年份NDVI 變異也不會相互影響,往往能夠得到較準確的結果。

利用S-G 濾波后重建的長期序列數據,借助TIMESAT3.2 軟件,利用動態閾值法提取2001 至2019 年植被生長季開始時間(start of season,SOS)、生長季結束時間(end of season, EOS)和生長季長度(Length of season, LOS)三個物候參數,對黃河流域近20a 來植被物候空間分布進行分析。根據本研究區的實測物候數據對比并與前人的研究結果分析,通過反復試驗最后本文的植被SOS 和植被EOS 提取閾值為30%、40%。即將NDVI 曲線上升階段,距離最小值為最大值與最小值間距離的30%的時間點定義為植被SOS,將NDVI 曲線下降階段,距離最大值為最大值與最小值間距離的40%的時間點定義為植被EOS。

3 結果與分析

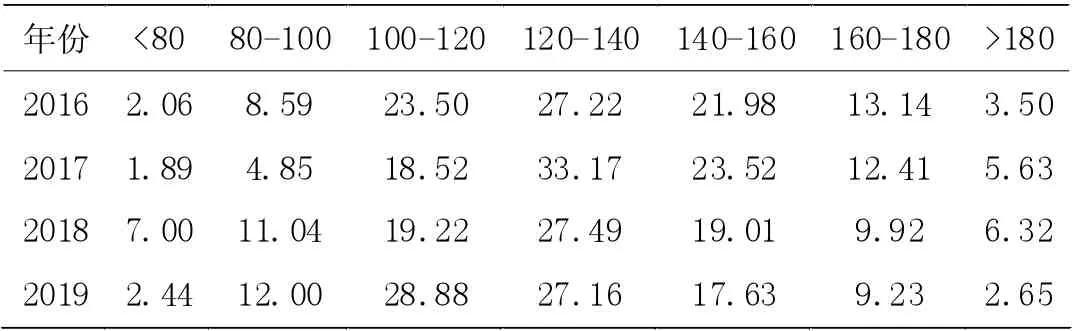

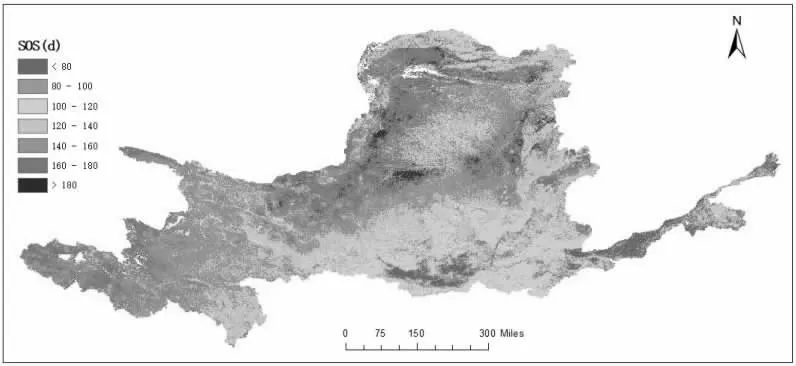

3.1 黃河流域不同年份植被SOS 空間分布。圖3(a)~(d)分別是黃河流域2016~2019 近4 年植被SOS 空間分布圖,表1 是各年份SOS 不同時間區間占整個流域植被覆蓋區的面積占比。由圖3 和表1 分析可見,黃河流域植被SOS 主要集中在第100-160 天,該區間平均約占整個流域植被覆蓋區的71.8%,其中,2017 年的占比最高,約占75.2%;2018 年的占比最少,約占65.7%。流域植被SOS 在第120-140 天的占比最大,該區間植被主要分布在黃土高原中部地區。植被SOS 在小于第80 天的占比最小,主要集中在黃河下游及中游關中平原部分區域,該區域主要以農作物種植為主,2018 年該區間空間分布占比明顯增大。流域SOS 在第80-100 天的空間分布區域在2018 年、2019 年較2016 年、2017 年發生了明顯增大,而在第160-180 天的空間分布區域則明顯減小。

圖3 黃河流域不同年份SOS 空間分布

表1 黃河流域SOS 不同時間區間面積占比(%)

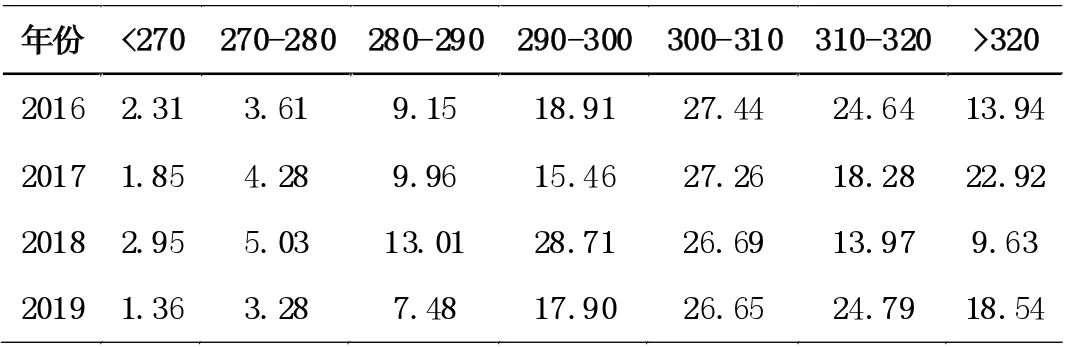

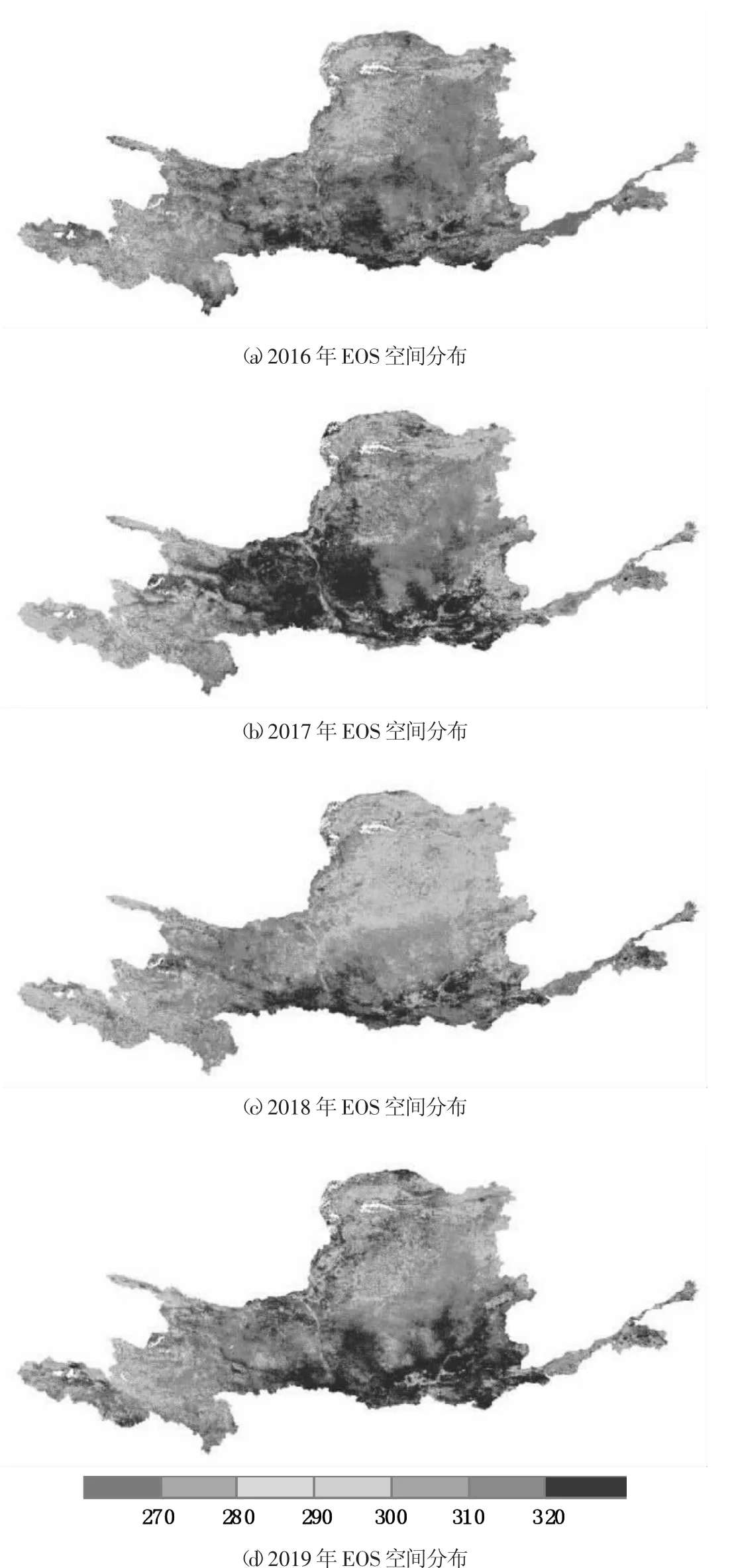

3.2 黃河流域不同年份植被EOS 空間分布。圖4(a)~(d)分別是黃河流域2016~2019 近4 年植被EOS 空間分布圖,表2 是各年份EOS 不同時間區間占整個流域植被覆蓋區的面積占比。由圖4和表2 分析可見,黃河流域植被EOS 主要集中在第290 天之后,該區間平均約占整個流域植被覆蓋區的83.9%,其中,2019 年的占比最高,約占87.9%;2018 年的占比最少,約占79.0%。流域植被EOS在第300-310 天的占比最大,該區間植被主要分布在黃土高原中南部以及流域東部的部分區域。植被EOS 在小于第270 天的占比最小,主要集中在黃河下游及內蒙古河套平原區域,該區域主要以農作物種植為主。

表2 黃河流域EOS 不同時間區間面積占比(%)

圖4 黃河流域不同年份EOS 空間分布

3.3 黃河流域近20a 植被物候均值空間分布特征

3.3.1 植被SOS 均值空間分布特征。黃河流域2001~2019 年植被SOS 均值空間分布見圖5 所示。黃河流域由于植被隨地形以及水熱條件的差異而不同,不同區域植被物候參數差異較大,植被SOS 呈現出由東南向西北逐漸推遲的空間分布格局,整個流域植被SOS 主要集中在第100-160 天,即3 月初到5 月上旬。其中,流域上游海拔較高的青藏高原區植被SOS 主要集中在第140-160天,該區植被生長期開始季最晚;流域中部的黃土高原區植被SOS大部分集中在第120-140 天;黃土高原南部及黃河下游大部分區域植被SOS 主要集中在第100 天以內,該區域植被生長季開始最早,該區域植被主要以人工種植植被為主。

圖5 黃河流域2001-2019 年植被SOS 空間分布

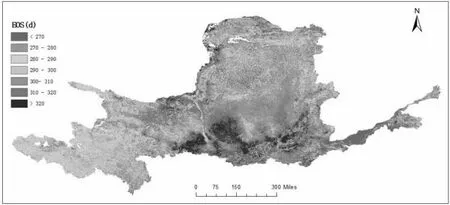

3.3.2 植被EOS 均值空間分布特征。黃河流域2001~2019 年植被EOS 空間分布見圖6 所示。流域植被EOS 空間分布與SOS 幾乎相反,即EOS 呈現由西向東、由北向南逐漸推遲的空間分布格局。就整個流域而言,大部分地區自然植被EOS 集中在第270-310天左右,即10 月上旬至11 月上旬。其中,流域東部的青藏高原區植被EOS 主要集中在270-290 天,該區結束期開始最早;流域中部黃土高原區中部及北部自然植被EOS 主要集中在第290-310天,部分區域EOS 則在第270 天之前;黃土高原南部及下游區域自然植被EOS 主要集中在第300 天之后,該區域植被結束期最晚。

圖6 黃河流域2001-2019 年植被EOS 空間分布

3.3.3 植被LOS 均值空間分布特征。黃河流域2001~2019 年植被LOS 空間分布見圖7 所示。流域植被LOS 呈現由西向東、由北向南逐漸增大的空間分布格局。流域大部分區域植被LOS 在110-200 天左右。其中,流域東部的青藏高原區植被LOS 主要在130 天左右,該區自然植被生長季長度相對較短;流域中部黃土高原中部及北部地區植被LOS 主要集中在150-170 天左右;黃土高原南部及下游區域植被LOS 大于170 天,該區域自然植被生長季最長。

圖7 黃河流域2001-2019 年植被LOS 空間分布

4 結論

本文結合黃河流域尺度特點,探討了基于遙感技術的植被物候信息遙感提取方法。在此基礎上,基于2001~2019 年MODIS NDVI 數據,利用動態閾值法提取了近20a 來黃河流域植被物候信息,對流域植被物候信息進行空間分布分析。結論如下:

4.1 黃河流域植被SOS 主要集中在第100-160 天,其中上游海拔較高的青藏高原區植被SOS 主要集中在第140-160 天,黃土高原中部及北部區域植被SOS 大部分集中在第120-140 天,黃土高原南部及黃河下游大部分區域植被SOS 主要集中在第100 天以內。流域植被SOS 呈由東南向西北逐漸推遲的空間分布格局。

4.2 黃河流域植被EOS 主要集中在第270-310 天,即10 月上旬至11 月上旬。其中流域東部的青藏高原區植被EOS 主要集中在270-290 天,流域中部黃土高原區自然植被EOS 主要集中在第290-310 天,黃土高原南部及下游區域自然植被EOS 主要集中在第300 天之后。流域植被EOS 的空間分布格局與SOS 的分布基本相反,即由西北向東南逐漸推遲。

4.3 黃河流域植被LOS 主要集中在110-200 天左右。其中,流域東部青藏高原區植被LOS 主要在130 天左右,流域中部黃土高原中部及北部地區植被LOS 主要集中在150-170 天左右;黃土高原南部及下游區域植被LOS 大于170 天。流域植被LOS 整體呈現由西向東、由北向南逐漸增大的空間分布格局。