劉文慶:堅守初心鑄匠心

耿倩 王蓓

在他的職業字典里,從來沒有推諉、扯皮、計較,有的只是:“我可以”、“我能行”!

在他的人生旅途中,從來沒有豪言壯語,有的只是踏實、篤定。

從“小鉆床”到“數控車”,從“小鉗工”到“大工匠”,他用執著和堅守在自己選定的崗位靜心耕耘,歡喜收獲。

他,就是山西大眾電子信息產業集團有限公司勞動模范劉文慶。

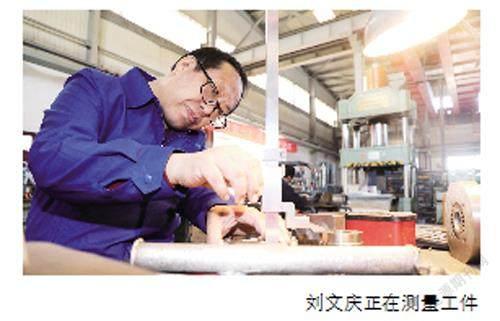

一把手柄已經磨得光亮的銼刀,幾根磨得雪亮的鉆頭,一臺布滿斑駁的鉆床,再加上一張塞得滿滿當當的工具柜,這就是劉文慶從業29年的全部家當。

提起劉文慶,熟悉他的人都知道,一副大框黑邊眼鏡,永遠無法伸直略微前屈的腰身,謙遜又平和的態度,就是他的“名片”。他總說,“不忘初心、堅守鉗工崗位就是我的使命和責任。”就是憑借這樣的擔當,劉文慶埋首機床,任勞任怨,連續六年獲得公司勞動模范稱號。

劉文慶的工位在車間中部,兩排舊的都快掉漆的小鉆床同他旁邊“高大上”的數控車,一傳統、一現代,形成鮮明對比。“我進廠就干鉗工,現在干了快30年了。”劉文慶邊說,邊摩挲著旁邊的機床,像撫摸自己的孩子,“干久了,有感情了,你讓我換崗位我也不干!”不管分公司效益如何,周圍人如何來來往往換崗位、換工作,他卻堅守鉗工這個崗位,從來沒有想過放棄。看著鐵打的營盤流水的兵,劉文慶對每一個新來的學徒說,干一行愛一行不是空話,是要靠時間來打磨和凝練,“咱不說那些高大上的,你有了對工作的熱愛以后,你干活就有勁,別人拿不下,你最后把它干成了,就有成就感!”劉文慶初心不改,目標不變,對工匠精神有著自己的理解,對技術上的追求永不停步。“許多年前觀摩過各級鉗工大賽,那些厲害的鉗工,一銼刀下去幾個μ,他們就是我的榜樣。”如今,這“幾個μ”對于劉文慶而言已不在話下。單位的同志都贊他,是鉗工技術的多面手,樣樣行。

磨鉆頭是鉗工的基本功,看起來是粗活,下把力氣就行,行家里手卻最清楚,這是最能體現鉗工技藝的環節。劉利鋒是鉗工組的主力,和劉文慶共事多年,提起劉文慶的技藝也是一片贊嘆:“磨鉆頭我們就經常找劉師傅給幫忙,他磨出來的鉆頭就是好用。”“加工中心、車工班組他們要是磨鉆頭,都愛過來找我磨。我磨得鉆頭耐用,呵呵。”說起磨鉆頭,劉文慶話也多了起來,“磨鉆頭這活,一憑經驗、二憑感覺,磨到哪個角度好用,靠書本是不行的。”

去年,山西大眾電子信息產業集團有限公司工模具分公司承攬了成都麥特斯的一個項目,那是一個類似頭盔的異型零件,在一個半圓腔體內部完成打孔、攻絲等加工工序,孔位要求精度非常高。一開始決定讓加工中心來做,但是一些腔體內部的加工沒辦法完成,沒法下刀。劉文慶就把這個活接了過來,但是憑借傳統鉗工手段也沒辦法加工,畢竟機床不能鉆到頭盔內部去,一個組員抱怨,“師傅你接這活干啥,他們數控機床伸不進去,咱們手電鉆打眼也只能直上直下,難道能拐彎么?”一句牢騷話讓劉文慶來了靈感——讓手電鉆拐彎!他做了一個工裝,負責固定球體,然后通過轉換鉆頭連接手電鉆,這樣就成功地讓手電鉆拐彎90度,實現了打孔、攻絲,一舉解決了這個難題。劉文慶通過自己高超的技術實力,再次為分公司贏得聲譽。而這樣的案例在他身上是不勝枚舉。

記得還有一次,在生產某型彈體尾艙時,一項關鍵工藝難住了分公司——固定尾翼的邊條上面孔沒辦法做。因為彈壁薄,最薄的地方只有70絲,如果先加工好邊條再往彈壁上焊的話變形太大,精度達不到。但是如果先完成邊條的焊接再加工,由于邊條有弧度,孔位從角度到精度再到行位都有特殊要求。因此加工中心也沒辦法找基準,一次裝夾幾經測試,只能勉強打一個孔,效率太低,沒辦法實現批量生產。這個活拿到車間的創新工作室,幾個班組的精英一起討論、琢磨,最后活還是到了劉文慶手上。他反復核對尺寸,幾經琢磨、測量,最后設計了3個工裝、一個專用卡具,實現了便捷加工,一個彈體3個邊條,一個邊條8個孔,做一件成品也就十幾分鐘,最終高質量地完成了這一任務。

積跬步行千里,積小流成江河。劉文慶就是這樣,豐富的經驗、高超的技藝都來自于平時的積累,來自于對工作的認真負責,來自于細微之處的精準把握。徒弟邢賓賓對此感受頗深:“我師傅反復告訴我,萬事開頭難,我也是慢慢才領悟到這句話的真諦。如果開頭的加工精度就不嚴格把控,后續就要不停地找補,3天的活,常常一周也找補不完。”

劉文慶用實際行動,踐行自己一名普通鉗工的職業擔當,用技術和操守,堅守29年工匠初心。29年,他不挑不撿、毫無怨言。單件小批的試驗件,既有難度,又沒啥工時,他在干;別的工序做完剩下的“刁鉆”活,他在干……大家都說,他收尾,放心。

鉗工并不是工模具分公司的重要工種,盡管如此,2020年一年,劉文慶每月工時都在分公司名列前茅,全年工時達4萬2千多個小時,累計加班1000小時以上,而這都是日積月累、堅持不懈的結果……