宋代瓷粉盒藝術特征及反映出的妝容文化窺探

張雨佳

摘 要:妝容文化內涵極為豐富,從原始時期的圖騰崇拜到現代社會的容貌護理追求,既有著深厚的歷史沉淀,也代表著一種社會生活本能。不同時期、地域、人群對妝容文化有著差異性的認知,由此也形成了多樣化的妝容文化產物,瓷粉盒作為兩宋時期代表性的妝容器物,不僅藝術特征別具一格,也反饋映射出宋代獨特的審美取向。文章立足宋代瓷粉盒興盛歸因分析,從造型、裝飾、釉色三方面分析其藝術特征,全方位解讀宋代瓷粉盒反映出的妝容文化,以供參考借鑒。

關鍵詞:瓷粉盒;妝容文化;藝術特征;宋代

0 前言

宋代以來,青白瓷器無以計數地銷往海外,踏上了無邊無際的海上絲綢之路,在中國外銷瓷史上占有重要的地位。其中粉盒是外銷瓷的一個品種。今天,我們以出水的上萬件陶瓷器文物中的瓷盒為例,從宋代瓷盒看宋代婦女妝容文化。顧名思義,所謂“瓷粉盒”即瓷質盛容胭脂水粉的盒子,其社會功能的表象即為“容器”,然而所容納物品的特殊性(化妝品),折射出一個時代的審美標準及文化藝術潮流,因此也屬于賞玩珍品的范疇。①

1 宋代瓷粉盒興盛的歸因分析

1.1 技術發展推動

科學技術是推動社會向前發展的主導力量,對宋代瓷粉盒展開技術解構,其一為“制瓷技術”,其二為“制粉技術”。

一方面瓷器技術發展主要得益于煤的運用,“汴都數百萬家,盡仰石炭,無一家燃薪者”(見莊綽《雞肋編》),特別是焦炭煉制技術的成熟為瓷器燒制提供了更穩定能源。這不僅降低了制瓷成本,也提高了制瓷工藝,如“覆燒法”“火照術”等。

另一方面制粉技術(即化妝品技術)因日常需求擴大得到快速發展。早期“粉”的成分非常單一,如米粉、鉛粉等。隋唐時期通商西域,制作化妝品的原料增加,如各種香料、藥材,兩宋時期海外貿易更盛,北宋時期就專設了“香藥庫”,市井中從事化妝品相關產業的人不斷增加,如《清明上河圖》中“香鋪”。

瓷器是一種商品性生產,因此瓷窯的花式品種必須適應當地人民生活和社會習俗的需要。瓷盒除了盛裝各種香料,還能盛裝婦女化妝用品如敷臉用的粉、畫眉用的黛、抹唇用的朱紅等。

1.2 文化繁榮驅使

微觀上看,妝容文化傳承是宋代瓷粉盒興起的直接原因。遠至先秦時期就出現了盛放化妝品的妝奩,三國魏晉時期化妝風氣已經十分濃厚,如“三曹”之一的曹植就非常注重妝容,《魏志·王粲傳》中記載:“植因呼常從取水自澡訖,傅粉。”成語“傅粉何郎”指魏晉時期的何晏,用來形容面白的美男子。然而隋唐之前,古人用于盛放化妝品的妝奩多為漆器或金屬材質。

宏觀上看,宋代文化發展極為繁榮,音樂、詩詞、繪畫等均達到歷史發展頂峰時期,濃郁的人文氛圍下衍生出相應的文化產業鏈,除了金石玉器之外,瓷器也成為重要的文玩珍品。與金石玉器相比,瓷器(如白瓷、青瓷)的優勢在于資源豐富、可人工生產,且硬度似金、質地如玉,是胭脂水粉等化妝品的絕佳盛容器物;更為重要的是金屬、玉石等材質成本很高,加工方面也存在很大難度。唐時就已經出現了以瓷器取代金石玉器的現象,但顯然無法適應宋代龐大文化消費需求(尤其是市井文化)。瓷器生產過程中具有很強的可塑性,由此瓷粉盒逐漸取代了其他材質的地位。

1.3 海上陶瓷之路

瓷器作為中國歷史上主要的貿易順差產品,前有唐開辟陸地絲綢之路,至宋又出現了海上絲綢之路,其水路交通運輸能力得到了很大提升。根據《宋史》記載,內陸水運以汴梁(今開封)為中心,黃河、汴河、惠民河、廣濟河等相互連通,形成了發達的貿易運輸線路,直至出海口。且宋王朝立國之初,加大了對海外貿易的重視度,設立管理對外貿易機構以監管其事,在東南沿海的廣州、杭州、泉州等處先后設立了市舶司。鼓勵海外貿易,“海舶大者數百人,小者百余人……貨多為陶器,大小相套、無少隙地”(見朱彧《萍洲可談》),足可見宋代瓷器在對外貿易中占重要地位。

海上絲綢之路的興起源自宋代士大夫階層對理學的重視和商人階層的形成,重商態度及富國強民的思想在宋代興盛起來。宋朝中央封建政權為了進一步發展社會經濟,加大對外貿易往來,通過征收船舶稅利,擴大國家的財政收入。國家考慮到東南沿海地區港口具有較成熟的出海航運地理優勢,利用海路輸出數量巨大、昂貴易碎的瓷器更為安全可靠,也利于降低成本。這也是促成海上絲綢之路中陶瓷外銷進一步發展的原因之一。

隨著陶瓷外銷規模日趨擴大和迅速發展,物美價廉的瓷盒迅速席卷了大片海外市場,普通日用瓷成為整個輸出的主要商品。“以華光礁1號沉船文物為例,該沉船文物遺址中包含有青瓷、青白瓷、黑釉瓷等不同品種;器形包括碗、瓶、碟、盤、壺、罐、甕、粉盒等。這些瓷器的產地絕大部分來自中國福建一帶的各個窯址,另有小量的屬于江西景德鎮產品,它們所屬年代一般為南宋晚期。”“粉盒的數量很大,可分為大、小兩種。制造方式與形式基本相同,底部略凹,子母口;盒蓋有不同的印花花卉裝飾,大致可定為德化窯的作品(見《西沙水下考古(1998-1999)》科學出版社2006年版)。”根據國外考古發現,已證實德化的瓷器在宋元時代已經大批進入國際市場,暢銷國外。“在印度尼西亞西里伯島(現稱蘇拉威西)南部出土了一個白瓷盒,有細線樣的花紋,就照片來看確實是德化的白釉器(見陳萬里:《調查閩南古代窯址小記》)。”“在沙撈越曾發現一件德化窯白釉印花小瓷盒(見鄭德坤:《沙撈越考古》)。”“在我國西沙群島的北礁也發現與宋代德化窯相同的瓷盒(見徐本章、葉文程:《德化瓷史與德化窯》)。”

2 宋代瓷粉盒藝術特征歸納

從器物屬性角度分析,宋代瓷粉盒與唐代瓷粉盒有一定的繼承關系。隋唐更替之后,唐朝統治者通過社會改革,有力地保障了政治穩定與經濟繁榮,尤其對外貿易方面取得了巨大成就,促進文化交流、思想解放,唐代女性身份地位有所提升。但整體上,女性仍然是男性社會活動中的附屬品,這驅使著女性尋求身份認同的渠道,妝容修顏就成了彌補性別權力不足的一種有效形式,即女性構成了化妝的主要群體,①且從“女為悅己者容”的社會性認知來看,女性化妝主要是為了保障自身在家庭中的地位。②由此,唐代開啟了我國歷史上最重要的一個時代—妝容時代。化妝不再局限于皇室及貴族女性,尋常人家的女子也將化妝視為生活儀式化的行為,包括部分男性群體也參與其中。化妝潮流形成后,與之相應的產業自然興起,瓷粉盒在唐代已經成為常見物品,輾轉流傳,為宋代瓷粉盒的興盛奠定了基礎,但又因時代、社會背景差異,在藝術特征上別具一格。

2.1 瓷粉盒造型特征

造型屬于瓷粉盒的結構特征,具有明顯的直觀性。從傳承角度說,唐代奠定了其“子母扣”的二元結構,整體造型十分簡潔,缺少形態變化,盒蓋及盒底兩部分較平坦,且盒腹轉角的弧度較小、與盒底保持近似垂直的狀態。“五代十國”是一個動蕩時期,瓷粉盒造型延續了唐代的基本特征,較明顯的變化是盒底增加了“圈足”,顯得更加厚重。在繼承的基礎上,宋代瓷粉盒造型更為豐富、工藝也更為精巧,根據外形特征③可劃分為圓形、花果形等。

2.1.1 圓形瓷粉盒

宋代圓形瓷粉盒最為普遍、變化多樣,包括:

①圓形直腹。其特征是底部平坦,盒腹與盒底保持近似垂直狀態,類似于圓柱體,此外還有一種“下部折收”的造型,即盒腹直徑較大、盒蓋及盒底直徑較小,呈現兩端突出造型。

②圓形斜腹。多為平底,一種是盒腹內壁向外鼓出,一種是盒蓋的頂部存在向上凸起的弧度,整體上較為扁平。

③圓形折腹。此類瓷粉盒的盒腹向上傾斜(直),下部折收(硬),一般保留五代時期的圈足,外形類似于有底座的“茶盅”。

2.1.2 花果形瓷粉盒

顧名思義,花果形狀瓷粉盒在造型上借鑒花瓣、瓜果,較常見的取材花卉如牡丹形、菊花形、六棱花形等,造型更加別致,相對于隋唐、五代時期瓷粉盒單一造型而言,是一個不小的突破。

瓜果形狀瓷粉盒的造型相對多樣,包括:

①瓜瓣形狀,以“南瓜”類比,盒蓋的頂部向下凹陷,盒腹有五個向外突出的邊形、俯瞰呈現喇叭花形狀,底部向內凹陷,以盒腹突出的變形充當圈足。

②瓜果并蒂。外形與瓜瓣形狀類似,但在盒蓋頂部增加了一個“蒂”,作為拿起盒蓋的把手。

③瓜果并蒂無棱。渾圓一體,上部有一個乳紐,圈足直徑較小、矮。

④瓜果弧腹,上下兩部分區分較明顯,上部為瓜果或花葉并蒂完整造型,下部半圓光滑,采用子母扣結構,上下連接處裝飾花紋。

橫向比較,宋代瓷粉盒造型以直腹、折腹較多見,輪廓柔美、變化靈活、裝飾性強,從側面反映出瓷器技術的進步,同時審美上也從厚重、大氣變得婉約、清秀。

2.2 裝飾特征

①結合出土文物分析,隋唐五代瓷粉盒大多“素面朝天”,裝飾要素不多、相對簡約,宋朝瓷器制造過程中出現了“劃花”“刻花”“模印”等工藝,由此瓷粉盒的裝飾題材、手法、形式等更多樣化。尤其菊花、牡丹、蓮花三類較為流行,其中菊花象征多子,受到古代廣大女性的喜愛,且菊花象征“恬淡無爭”,與宋代文人治國氛圍下的社會情緒比較契合,因此流傳廣泛。

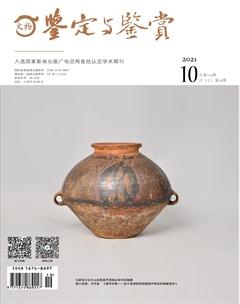

蓋面(圖1)為菊瓣紋,花枝纏繞,形象生動活潑。

②用于瓷粉盒裝飾的動物圖案、紋樣多以特殊寓意,如龍鳳、麒麟等神獸寓意前程,蝴蝶、鴛鴦、二魚戲蓮、雙喜登枝等寓意婚姻美滿。

蓋邊(圖2)模印一周菊瓣紋,蓋頂模印一小鹿紋,造型頗生動。

2.3 釉色特征

基于橫向對比,唐代瓷粉盒多為通體青、白釉,①外觀上簡樸無華,宋代雖然也具有類似表征,但整體上更偏向單純雅致,兩類瓷粉盒在釉色感知上也是不同的。

究其原因,宋代之后“程朱理學”得到較大發展,并逐漸演變成一種主流哲學,在“心即理也”的觀點引導下,“去人欲、存天理”的認知對瓷粉盒藝術風格產生了明顯影響—宋人反對矯揉造作、過度雕飾,追求渾然天成、自然清新的氣質。而瓷器燒制技術的不斷提高,也為達到這種釉色需求提供了條件,如青白釉的化學成分屬于高石灰釉,成分中鈣的含量較高,燒制后呈現出水綠色,被稱之為“饒玉”。

3 宋代瓷粉盒反映出的妝容文化解讀

宋代瓷粉盒產業的高度繁榮,直接反映出這一時代妝容文化的盛行。尤其宋代女性在經濟方面保持著相對獨立狀態,但在社會地位相對較低的狀態下,“妝容消費”就成了一個重要的自我彰顯途徑。如《夢粱錄》中有關“胭脂鋪”的記載很多,有“中瓦前豆兒水”“修義坊北張古老”“染紅王家”等,可見彼時化妝品已經形成了規模化市場。

當然,宋代作為“文尊武卑”的典型政權,妝容文化的審美導向與隋唐簡約大氣不同,尤其朱熹、程顥、陸九淵等宋代理學大家強調“禮教”,出于對社會倫理綱常的維護需要,對女性妝容產生巨大影響。程朱理學構建的哲學體系中,“理性”是最重要的成分,由此衍生的美學理論反對濃妝艷抹,女性妝容刻意地表現出溫潤婉約。如宋代女性的“娥眉”以纖細秀麗為標準,面部則以“素雅薄妝”為主②。

宋代的女性備受文人士大夫和社會人士的精神壓迫,但越是這樣,女性為爭取自己地位的堅持不懈精神就越加激烈,長期壓迫宋代女性身心的繩索已禁錮不住她們頑強爭取自由和平等的渴望,從簡約的粉盒紋飾看出女性的自我覺醒,對美的重新認識,也表現出渴望追求兩性地位平等的心理。僅從一個小小的瓷粉盒就可以看出,它不僅僅是實用之物,也是古人生活中悅情的審美之物。宋代南北地域的差異在審美,不在意趣。北宋粉盒形體較高,棱角分明,規格不一,盒蓋上的花紋較繁縟,線條流暢飛動,充分顯現繁榮的社會背景下的自信和大度。南宋漸趨簡約,紋飾或僅以竹篾隨意畫上幾筆,瀟灑自如。北人的粗狂,南人的細膩,落實到一個小小的瓷粉盒之上,也可以看出宋人的生活一貫強調情趣,不論是香盒,還是粉盒,還是油盒,宋人只為自己不為他人裝點生活,維護品質。

沈芯嶼認為“女性之美”是一個時代的縮影。高度相關的要素凝結成一種文化意象之后,可以通過進一步的表象解構來辨識背后的文化特質。以唐宋女性妝容文化對比來看,雙方具有鮮明的主觀、客觀“彌補性”。唐代瓷粉盒簡約、質樸,但女性以鮮艷濃烈的妝容來彌補器物表達力的不足;而宋代瓷粉盒工藝先進、表現力強,女性則選擇了婉約清秀的妝容風格。由妝容文化可以進一步窺探整個宋代社會文化,均處于一種安定、閑適、淡泊的狀態,包括為人稱道的市井繁榮,隱隱流露出一種“南人孱弱”的印象。如蘇軾《蝶戀花》中描寫道:“蝶懶鶯慵春過半”“云鬢蓬松眉黛淺”,這種妝容給人一種慵懶、愁悶的情緒。

整體而言,宋代瓷粉盒藝術特征反饋出彼時科技、文化、經濟等繁榮的景象,而妝容文化則反其道而行之,其背后映射出封建禮教的嚴苛、思想的禁錮,反饋出物質文明與精神文明不協調的缺陷。