高職大數據技術專業翻轉課堂構建與實踐

郭春麗,焦紅紅,張萌萌,項尚清

(1.廣東財貿職業學院信息技術學院;2.廣東財貿職業學院馬克思主義學院,廣東廣州 510445;3.廣州五舟科技股份有限公司,廣東 廣州 510700)

0 引言

信息技術與經濟社會的交匯融合引發了數據的迅猛增長,數據已成為國家基礎性戰略資源,大數據正日益對全球經濟運行機制、人們生活方式和國家治理能力產生重要影響[1]。2015 年,國務院出臺《關于促進大數據發展的行動綱要》,教育部將“大數據技術”列為高等教育教學建設重點,并于2016 年9 月,開始在各高等職業院校增設“大數據技術”專業(專業代碼510205,對應2021 年招生目錄更新前的“大數據技術與應用”專業,本文統一用2021 新版專業名稱)。截至2020 年12 月,全國共有1 354 所高職院校設置“大數據技術”專業,與此同時,各院校招生規模呈井噴式增長。對于這種新興技術學科,如何構建教學和實踐體系,是高職院校大數據專業“三教”改革攻堅行動之一。

本文通過分析大數據專業在課程體系、教學模式、基礎設施、師資團隊的難點問題,設計和實現了大數據專業的智能教學平臺,讓師生以平臺為載體實現翻轉課堂的教與學,為高職新興技術類學科的教學改革創新提供了高效可靠的借鑒模式。

1 相關研究

1.1 大數據技術專業現狀

大數據技術體系復雜多樣,知識更新速度快、周期短。專業建設、人才培養等方面均與傳統計算機專業不同[2],照搬原先計算機專業的模式,顯然行不通。主要表現在:

(1)缺乏科學規范的課程體系。目前,我國大數據技術專業教學標準尚未發布,一些院校開設較多傳統網絡類和軟件類課程,加上高職院校三年學制的限制,在一定程度上壓縮了核心課程,削弱了學生大數據技術專業核心技能培養[3]。但若只圍繞專業核心體系與技術開設課程,則容易讓學生陷入因缺少基礎性知識支撐,而學習難度陡然增大的困境。大部分高職院校制定的《大數據技術專業人才培養方案》以大數據采集、清洗、存儲、分析、預測和展示為培養目標,如何設定支撐實現培養目標的專業課程,以及規范課程標準和內容,是學科發展中值得探究的問題。

(2)以教師為中心的教學模式無法很好地滿足學生個性化發展的需要。高職院校學生的知識水平和能力相差很大,素質參差不齊,加上專業課程難度較大,大部分教師會選擇傳統以教師講授、演示為主導的教學模式。學生在有限的課堂時間進行模仿練習,缺乏持續性學習的理解能力。而大數據技術專業要求學生具有較高的綜合素質和較強的自主學習、創新能力,如何構建更加科學的專業教學模式,是專業建設和人才培養中必須引起重視的一個問題。

(3)基礎設施無法很好地滿足學生實驗要求。為完成專業教學,很多高職院校會搭建大數據實訓室,但普遍存在資源不足的問題。由于大數據技術專業課程大部分依賴于Linux 操作系統,學校一般會為學生分配云虛擬機,教學資源或軟件,學生需自行下載,課堂上幾個班幾百人同時下載速度慢,嚴重影響教學進度。此外,下載的資源占用服務器硬盤空間,通常一個軟件壓縮包或數據文件可達幾百兆,學生完成所有專業課程學習至少需要安裝使用8種軟件,伴隨著學生數量增加和學習逐步深入,大數據專業學生所需的硬件服務器數量持續增加,實訓室基礎設施的建設挑戰不斷加大。

(4)師資隊伍建設存在短板。由于大數據技術是新興的技術領域,很多高職院校專業教師師資短缺,且招不到合適的人,而從傳統計算機學科轉型過來的教師又缺乏完整的大數據知識結構和足夠的實踐技能,短期內完成專業教學任務壓力較大。如何快速高效組建雙師型教師團隊,是大家都很關注的一個問題。

1.2 翻轉課堂

翻轉課堂也稱為顛倒課堂,是將傳統的課堂教學結構翻轉過來,讓學生在課前完成知識的學習,在課堂上完成知識的吸收與掌握的一種新型教學模式[4]。教師將常規課堂講授的內容制作成教學視頻或使用精品網絡資源,學生課前預習,課堂變成了師生、生生互動的場所,這相當于“延長”了課堂活動時間。學生擁有強大的自主學習控制權,可進行自我組織的探究性學習,教師更多考慮如何幫助學生完成自主學習并鼓勵學生之間進行協作學習,以及如何監督學生的學習行為并為學生提供及時的反饋[5]。

文獻[6]和文獻[7]提出MOOC+翻轉課堂的多元化教學模式;文獻[8]提出線上+線下的基于翻轉課堂的混合式教學模式,對數據挖掘課程的教學過程分成“四模塊三階段二層面”。這些方法利用網絡通用學習平臺,無法記錄學生的實驗過程。而文獻[9]提出一種基于大數據學習分析的智能翻轉課堂教學模式,收集課前、課中在網絡資源中的教學數據,挖掘后分析學生的學習效果,方便教師及時靈活調整教學內容和過程,但不適用于技能類課程。大數據專業作為一門實踐性較強的學科,需要記錄學生的操作過程,讓學生作為學習主體,教師精準促進和指導學習。

因此,本文在以學生為中心的教學理念下,創新性地提出大數據專業的翻轉課堂模式,設計和實現了智能化教學平臺,利用有限的硬件設施,通過虛擬化技術提供實驗平臺和實驗環境。校企教師依托此平臺團隊協作備課,以產促教規范課程標準,將反復演示操作建設成課程資源,將課堂時間用于師生、生生互動,讓學生在平臺里沉浸式實驗并自主進行個性化學習。

2 翻轉課堂構建

2.1 智能教學平臺

2.1.1 協作備課

廣東財貿職業學院大數據專業主要圍繞大數據技術體系設置課程,會外聘一些企業大數據資深工程師進校上課。同一門課程一般既有熟悉教學的本校專業教師,也有熟悉技術的企業工程師,他們共同制作教學標準,發揮各自專長,協作完成課件、實操手冊、視頻等課程資源建設,將資源上傳到平臺共享使用。這種方式不僅可以最快速度、最高效率實現課程標準的統一,同時可以有效緩解學校師資問題,加強本校教師與行業企業前沿人才的知識對接,提升了本校教師的大數據專業水平,對于建設雙師型教學團隊具有積極意義。

2.1.2 軟件與數據資源共享

平臺為每個學生創建實驗環境,按照需要可能是一個或多個Linux 虛擬機。教師上傳軟件或規模大的數據資源,所有學生的虛擬機可共享該資源,不需要從網絡下載存儲到本地,極大節省了硬件服務器的空間,降低了基礎設施建設成本。

2.1.3 開放且可控的教學

學生只要有網絡都可隨時進入平臺,選擇學習內容,左邊是實驗手冊,右邊是虛擬機環境,對照著進行實驗。對于普遍喜歡動手練習的高職生而言,此平臺提供了一個類似追電視劇的感覺,只要教師發布新的實驗手冊,就會吸引部分學生參與,調動學生的好奇心和積極性,實現個性化發展。同時實操過程遇到問題,學生可以嘗試自己解決,也可以在平臺中與其他同學交流,不僅如此,教師也可以直接進入該學生的虛擬機環境,監控學生的學習狀況,在線解決問題。這種可控的方式可以充分挖掘學生潛力,滿足學生自主化學習需求,同時也增強了師生之間的可信任感。

2.1.4 智能的教學反饋

學生完成實驗后,撰寫并提交實驗報告,教師進行評分。課前平臺實時統計班級在線人數,課后統計實驗報告提交數量分布、成績分布、學生提問交流次數,為教師提供智能化的反饋,方便教師根據反饋的學生學習各項數據,及時調整實操手冊內容和課中教學重點。

2.2 平臺架構

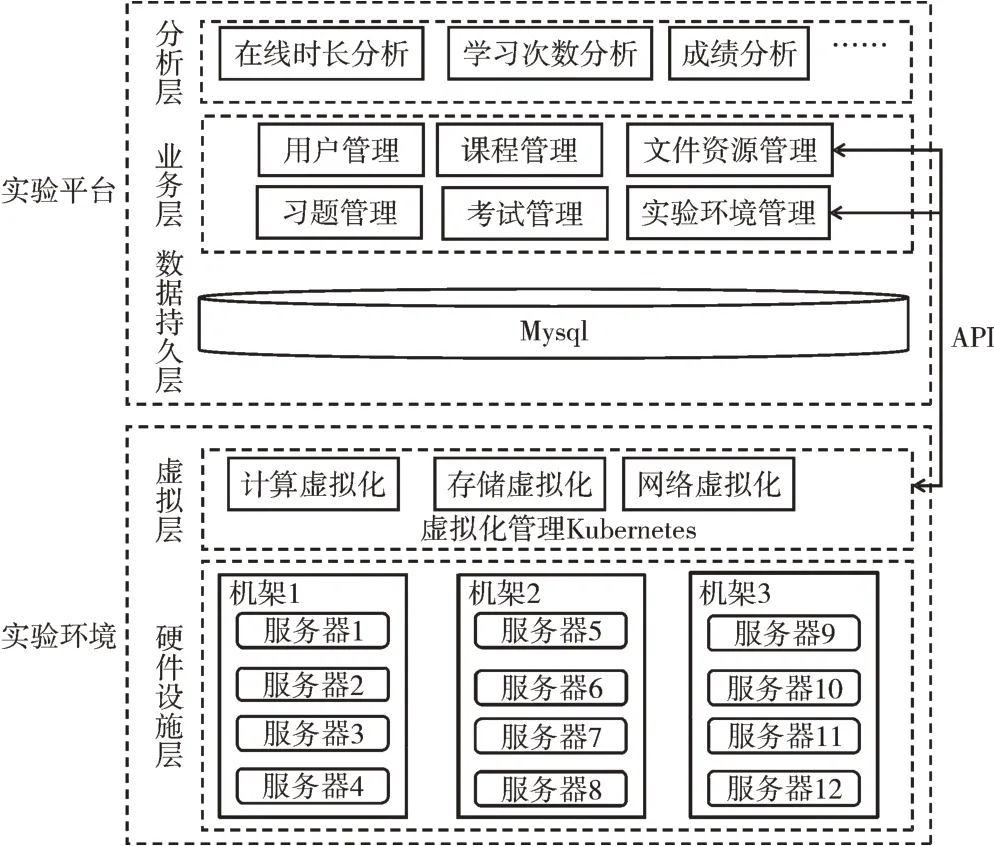

根據平臺功能,設計整體架構如圖1 所示。

2.2.1 實驗環境

實驗環境是平臺的底層結構。底層是通過Docker 容器將所有的硬件設施資源虛擬化,并納入統一管理和分配的虛擬資源池,由Kubernetes 統一規劃和部署Docker 容器。然后通過容器對上層平臺用戶需要的網絡資源、計算資源、存儲資源進行定制和封裝,提供API給實驗平臺調用。

2.2.2 實驗平臺

實驗平臺為教師、學生提供友好的Web 界面。使用Mysql 數據庫存儲用戶數據,提供用戶管理、課程管理、習題管理、考試管理,以及與底層交互的實驗環境管理、文件資源管理功能,并對學生在線時長、學習次數等方面進行實時統計分析。

Fig.1 Structure of the platform圖1 平臺架構

2.3 平臺主界面

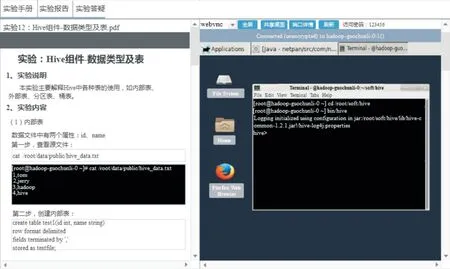

平臺使用Python 語言實現,只要有網絡就可以通過瀏覽器進行訪問。正式開課前,先導入學生和教師信息分配賬號,建立課程,為教師和學生分配虛擬實驗環境。教師主界面如圖2 所示,學生實驗界面如圖3 所示。

Fig.2 Main page of operation for teachers圖2 教師主界面

Fig.3 Main page of experiment for students圖3 學生實驗界面

3 翻轉課堂實踐研究

3.1 教學過程實施

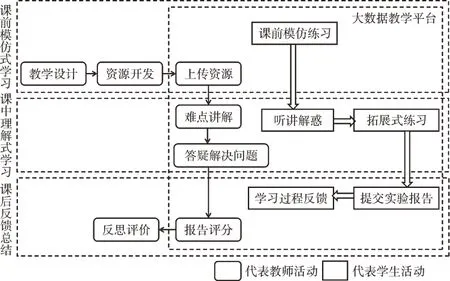

翻轉課堂教學實施過程如圖4 所示,分為課前模仿式學習、課中理解式學習、課后反饋總結3 個過程。

Fig.4 Teaching process implementation圖4 教學過程實施

3.2 課前模仿式學習

學生課前根據自身實際,自行決定何時何地打開教學平臺,自主掌控節奏,進行模仿式學習。此課程是進入Linux 環境,左邊是實驗手冊,右邊是操作環境,邊看邊練習。教師課前根據學情特征進行教學設計,以任務為導向,開發制作課件、引用或錄制視頻、步驟詳細的實驗手冊等資源,上傳到教學平臺中。在實踐課程中,外聘企業教師著重于資源開發,本校教師著重于教學設計,發揮各自優勢,極大提升學生學習興趣。

教師也可以通過教學平臺了解實時在線人數和時長,為課中展開深入探究和討論提供數據分析,及時調整教學方案和教學內容,以達到最佳教學效果。

3.3 課中理解式學習

課中教師通過案例或問題講解難點,引導學生思考、討論和探究,將學生原有知識與新概念、新知識進行聯結,促使學生將課前的模仿學習進行內化理解。教師不再進行演示,從而有更多時間解決學生學習中遇到的問題,并展開個性化輔導。同時,布置適當的拓展練習,滿足不同能力水平學生的學習需求。

3.4 課后反饋總結

課后學生提交作業和實驗報告,根據自己的理解和實驗過程進行描述和總結,達到離開實驗手冊也能獨立完成任務的效果。同時,將課前、課中的學習過程或問題反饋給教師。

教師對作業和實驗報告進行評分,檢查學生對知識的掌握情況,通過教學平臺評分統計,全方位地進行反思,不斷優化課前資源和調整課中教學內容。

本文以專業核心課《Hadoop 大數據存儲與計算》為例加以說明。在課前模仿學習階段,讓學生掌握HDFS 文件操作和MapReduce 并行計算,了解Hive 組件的功能與使用方式;課上重點以通俗易懂的生活常識或案例為引子講解大數據中的設計理念,解決學生實驗中遇到的問題,個性化地引導拓展練習;課后通過實驗報告了解學生知識掌握情況,以及拓展訓練效果,必要時進行實時遠程指導。

3.5 實踐效果評價

本文研究對象是廣東財貿職業學院2019 級信息技術學院大數據技術專業的學生,共386 人,4 位授課教師,其中1 位為外聘企業大數據資深工程師,3 位為本校傳統計算機專業教師。為了解利用教學平臺實施翻轉課堂的效果,分學生和教師兩個維度進行評價。

3.5.1 學生

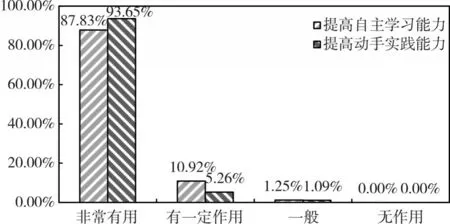

主要從是否有效提高自主學習能力、動手實踐能力、專業知識理念的內化能力3 個方面進行衡量。通過問卷的方式進行調查,結果顯示87.83%的學生認為這種教學模式對提高自主學習能力非常有用,有“追劇”沉浸式學習的感覺;93.65%的學生認為這種教學模式對提高動手實踐能力非常有幫助。其中,24.26%的學生認為脫離教學平臺上的教學資源仍能獨立完成。調查統計結果如圖5 所示。

Fig.5 Survey and statistical results of self-regulated learning and practical ability圖5 自主學習和動手實踐能力調查統計結果

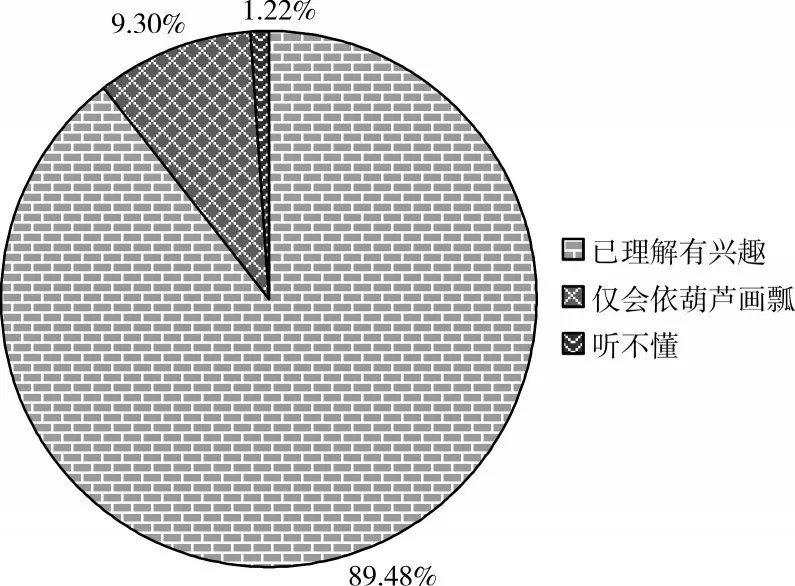

專業知識理念的內化能力主要體現在課程結束前的項目實戰中。調查結果顯示,89.38%的學生認為能將之前理解的知識點運用到實戰的代碼實現中,其中5.15%的學生能自主發揮,考慮問題全面和有創新性,1.22%的學生仍表示不知從何入手,如圖6 所示。

Fig.6 Survey results of internalization ability of professional knowledge concept圖6 專業知識理念內化能力調查結果

3.5.2 教師

主要從大數據專業教師團隊建設方面進行衡量。廣東財貿職業學院傳統計算機學科的教師中,其中一位有6年互聯網軟件開發與設計經驗和2 年教學經驗,教師們協作備課。訪談結果顯示,3 位本校教師認為在平臺構建和實踐運用中,能準確、有效地構建起自身的大數據專業知識體系,操作能力快速提升,由最初擔心無法勝任到能生動講授并順利處理學生問題,1 位外聘教師認為對學生的能力有了更全面的把握,課堂有更多的有效互動。

4 結語

本文利用構建的大數據專業智能教學平臺開展翻轉課堂實踐,校企教師共建課程標準和資源,快速高效打造雙師型教學團隊,同時以學生為中心,深入挖掘和培養學生的自主、創新性學習能力,提升自己的職業技能和職業素養。此種模式對于高職云計算、人工智能、信息安全等新興技術類專業建設有很好的借鑒價值,能有效解決專業理論體系深奧難懂、師資隊伍建設滯后于專業發展步伐的難題。

目前,大數據技術專業有3 門核心課在平臺中進行教學,隨著課程和學生使用量的增加,下一步工作是繼續梳理和采集學生實驗過程的操作、結果數據,形成教學過程大數據;然后對一門課程從不同維度進行分析,全面準確地量化學生學習畫像、評教,以及教師資源開發能力評價等;再從大數據專業的整個課程體系深入挖掘并預測學生的崗位匹配度、職業素養能力等數據,為“三教”改革提供更好的技術和數據支撐。