普通高等學校實行小學期制的成效及存在問題

龔月娟 袁藝 彭開松 周暉 胡霞 秦遜 徐靜 岳蕾

摘 ?要:為了充分利用教學資源,推進學校復合型人才培養,安徽農業大學自2011年開始實行小學制。經過8年的實踐,極大地促進了輔修制的實施,助力復合型人才的培養,提升了學生的就業能力,取得了很好的成效。文章通過問卷調查等方式研究了學校實行小學期制的成效及存在的問題。

關鍵詞:小學期制;輔修制;問卷調查;成效;存在問題

中圖分類號:G640 ? ? ? 文獻標志碼:A ? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2021)33-0053-04

Abstract: In order to make full use of teaching resources and promote the cultivation of inter-disciplinary talents, the three-semester was implemented by Anhui Agricultural University since 2011. After eight years practice, it has greatly promoted the implementation of the minor subject system, and helped the cultivation of talented personnel with comprehensive knowledge, and improved students' employability. It has achieved good results. This paper studies the effect and problems of implementing the three-semester system in Anhui Agricultural University by means of questionnaire survey.

Keywords: the three-semester; the minor subject system; questionnaire survey; effect; problems

一、我國高校實行小學期制的概況

高等學校的學期制是指高等學校用不同學期劃分方式來進行對學生的教育教學和組織管理,是現代高等教育管理體制中的一項重要內容[1]。上世紀八十年代之前,我國高校均沿用傳統的兩學期制,即把一個學年分成時間大體相等的春秋兩個學期,中間由寒暑假隔開,每個學期平均20周。傳統的兩學期制存在課程教學時間過長、學生選課余地小、教師缺乏較集中的時間參加教學和科研培訓及與學術交流等方面的問題,阻礙了高校在各項管理體制和運行機制進行的不同層次的改革,不利于復合型、創新型人才的培養,不利于高等學校人才培養質量的提升。為了克服這些不足,我國高校紛紛探索學期制改革。

三學期制起源于美國,最初是為了適應戰時需要進行的學期制改革[2]。我國最早引入三學期制的是上海工業大學(上海大學前身)校長錢偉長先生,1985年在上海工業大學試推行三學期制,每學年設置三個為期10周的理論教學學期,暑假安排5.5周的實踐教學[2]。后來,陸續有國內大學嘗試實行三學期制,特別是2002年北京大學和清華大學開始設置暑假短學期,在兩個學期中間增加了一個小學期,并于2004年正式形成了“兩長一短”的三學期制[2-3]。此后,復旦大學、廈門大學、南京大學、中國農業大學、云南農業大學、安徽大學等50多所高校陸續開展學期制改革,實行小學期制。

小學期的教學內容安排上,綜合性的著名院校偏重于安排國際交流項目與前沿性課程,一般院校則側重安排實踐性教學活動、專題講座類課程等[3]。部分院校在小學期內開設通識選修課、第二學位課程或輔修課程。經過近二十年的小學期制實踐,我國部分高校通過不斷調整和改進,已形成較成熟的小學期教學管理和運行體制,如北京大學、清華大學、中國科學技術大學、廈門大學等,小學期制改革成效顯著,具體表現在:人才培養模式更加靈活、多元化和國際化;教學模式向探索性、實踐性轉變;建立了教學內容持續更新的機制;形成了跨學科人才培養機制等[4]。而部分高校則取消了小學期,或者把暑期教學活動融入暑假,不做剛性的時間劃分,如安徽大學自2018-2019學年開始不再設置小學期,回歸到傳統的兩學期制,每學期20周;又如復旦大學自2016-2017學年開始,校歷中不再設置“暑期小學期”,僅在校歷的備注中明確暑期教學活動開始的時間,并列舉了暑期教學活動的內容,但是沒有明確暑期教學活動的結束時間。

二、安徽農業大學小學期制實施狀況

(一)實施背景

2010年7月教育部發布了《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》指出,我國“經濟發展方式加快轉變,都凸顯了提高國民素質、培養創新人才的重要性和緊迫性”,但是我國教育存在“學生適應社會和就業創業能力不強,創新型、實用型、復合型人才緊缺;教育體制機制不完善,學校辦學活力不足”等諸多問題。

同時,國內部分已開展學期制改革的高校實行小學期制的積極作用已顯現出來。小學期制的優勢在于有利于高校可集中高效地利用教學資源,有利于教師協調好教學、科研、社會服務的關系,有利于激發學生的學習興趣[1]。更有利于產學研相結合,提升實踐教學質量及創新創業人才的培養[5]。

為了貫徹執行《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》和教育部、省教育廳其他相關文件精神,充分利用本校教學資源,推進學校復合型、創新型人才培養,解決長期存在的輔修課與主修課、公選課與實驗課上課時間沖突的問題,使教師更好地平衡教學、科研和社會服務的關系,安徽農業大學于2010年開始謀劃學期制改革,并于2011年開始實行小學期制。

從2011-2012學年開始,安徽農業大學每個學年由兩個為期18周的長學期和4-5周的小學期組成,根據每年春節的時間,把小學期安排在暑假或寒假。小學期內主要安排輔修課程、通識選修課(亦即公共選修課,簡稱“公選課”)、部分專業實踐的教學。參加輔修學習的學生,在小學期內可修讀6-8學分的輔修課程,最多為128學時;非輔修學生可以根據自己的學習能力和學業進度最多可選修4.5學分72學時的公選課。理工農科類專業的學生,除了學習公選課和輔修課外,還要參加部分專業實踐和科研訓練。已修滿公選課模塊學分的非輔修學生,以及修讀完大部分輔修課程的輔修學生,在小學期內可根據自己的職業規劃安排考研復習、公務員考試復習、出國留學準備等。

(二)實施成效

1. 促進了跨學科復合型人才的培養

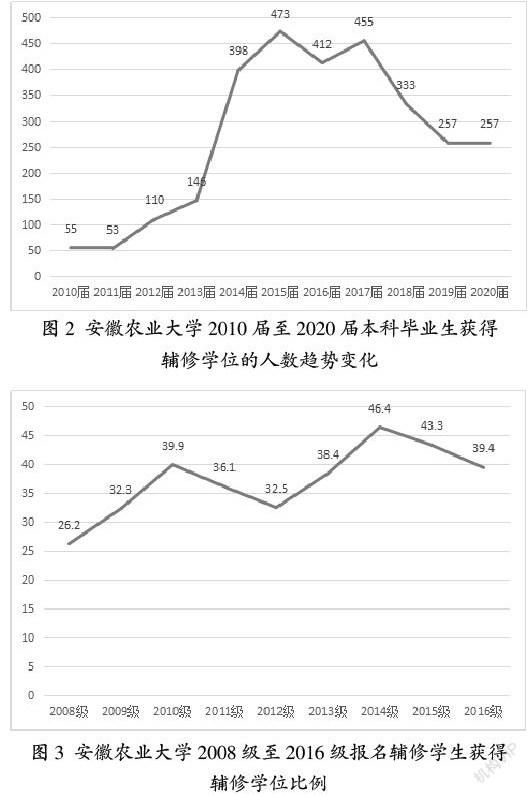

安徽農業大學一直重視學生跨學科知識、素養和能力的培養,輔修制已實施了二十多年,但是,受主修課程與輔修課程上課時間沖突、教學資源不足等因素的影響,2010年以前學生輔修報名人數較少,比如2008級輔修課的報名學生僅有420人,不到2008級本科生總數的10%。自2011年實施小學期制以后,輔修學生報名人數以及輔修學位獲得人數均出現了大幅度的增加,見圖1和圖2。小學期實行的第2年,即2012年,2011級學生輔修報名人數高達1312人,是2008級學生輔修報名人數的3.12倍,達到近10年輔修報名人數的峰值,接近2011級全校本科學生人數的四分之一,全校學生參加輔修學習的熱情高漲。2011級學生在2015年畢業時,獲得輔修學位的人數為473人,也同樣達到了峰值,是2012屆(2008級)本科畢業生獲得輔修學位人數的4.3倍。而且,小學期實施后,連續三屆學生輔修報名人數與獲得輔修學位的人數均保持在較高水平。

另一方面,實行小學期制以后,更多參加輔修的學生能夠堅持學完輔修課程,并順利通過畢業論文答辯獲得輔修學位,同一年級獲得輔修學位的人數占輔修報名人數的比例明顯高于小學期制實行之前,見圖3。比如2008級報名參加輔修學習的學生中,只有26.2%的學生最終獲得了輔修學位;而2011級報名參加輔修的學生中有36.1%的學生獲得了輔修學位,2014級和2015級分別有46.4%和43.3%的輔修的學生完成輔修學業并獲得了輔修學位。

這表明,實行小學期制對安徽農業大學充分利用教學資源實施輔修制,提供了有力的支持和保障,極大地促進了學校復合型人才的培養,拓寬了學生的就業面和綜合素質,提升了學生的就業能力,取得了很好的成效。

但是,2014年以后輔修報名人數逐年下降,至2018年和2019年,2017、2018級學生報名參加輔修的人數幾乎與小學期制實施之前的2009級學生輔修報名人數持平,相應地,獲得輔修學位的學生人數也在逐年減少,見圖1。

出現這種現象的原因有兩個,一是由于安徽農業大學制定的學生轉專業的政策逐年放寬,實現轉專業的學生越來越多,基本能滿足學生調換專業的需求。從2012級學生開始,輔修報名人數逐年下降,而轉專業的學生人數卻逐年增加,見圖4。另一個原因是,學生越來越理性,大多數學生只有在充分考量自己的學習能力及職業規劃的基礎上才會決定是否參加輔修學習。

2. 教學管理秩序更加順暢

實行小學期制之前,安徽農業大學輔修課和公選課大多數安排在晚上和周末上課,常與學生的實驗課、實習實踐教學發生沖突,學生因課程沖突請假缺課的現象十分普遍,影響正常的教學秩序,進而影響了部分輔修課、公選課和實驗課的教學效果。實行小學期后,小學期內集中安排公選課和輔修課的教學,基本上不安排其他公共課和專業課的教學。而且根據學校輔修制相關規定,參加輔修學習的學生其輔修課程學分可以沖抵公選課學分,輔修學生不必選修公選課。因此不存在輔修課、公選課與其他課程的課程表發生沖突的問題,使教學秩序更加順暢、平穩。

3. 適應學生個性化發展需求,促進學生綜合能力與素養的提升

小學期內,大部分學生利用較為集中的、可自主支配的時間,提升自己適應社會、創新創業和就業的能力。安徽農業大學學生在小學期內,部分理工農科專業的學生進入導師實驗室,開展大學生科技創新基金項目、畢業實習課題等方面的研究工作,接受更多的科研訓練,提高創新能力;部分學生開始實施創業計劃;部分學生聯系專業對口的企業進行崗位實習;還有部分學生利用小學期內較多的空閑時間進行考研復習,參加公務員考試、出國英語考試、駕駛技術等培訓。小學期制很好地適應了學生個性化發展的需求,符合教育規律[6]。

三、存在的問題

2019年春季,本項目組在本校師生中開展的問卷調查結果顯示,在是否保留小學期制的選項方面,76.8%的學生選擇保留小學期,而70.7%的教職工選擇取消小學期制;在對小學期教學是否滿意的選項方面,輔修學生對小學期教學表示滿意和一般的比例合計為84.1%,而非輔修學生為88.4%。表明安徽農業大學大多數學生對小學期制持肯定態度,但是大多數教職工對小學期制持否定態度。

綜合分析,安徽農業大學小學期制主要存在以下問題:

(一)學時密集的教學影響個別課程的教學質量

問卷調查結果表明,66.7%的輔修課授課教師認為小學期內集中教授輔修課程,學生很難消化,學生學得吃力,老師教得更費力,教學效果不好,影響教學質量;15.1%的輔修學生對輔修教學不滿意,11.4%的非輔修學生對小學期安排的公選課教學不滿意,反映了小學期內個別輔修課和公選課的教學效果與質量欠佳、不能令學生滿意。

(二)學生管理工作難度增加,存在安全風險

雖然輔修學生在小學期內學習任務比較重,但是占學生群體大部分的非輔修學生在小學期內學習任務相對比較輕,特別是已修夠公選課模塊學分的部分大三、大四學生他們在小學期內空閑時間比較多,造成了學生雖然處于“在校狀態”而班主任和輔導員卻無法清楚地了解學生的具體去向和學習情況的局面,存在安全風險。

(三)教學活動比較單一,不能很好地激發學生興趣

安徽農業大學在小學期內主要安排輔修課和公選課以及部分實踐課的教學,與西南大學等一些高校一樣,安排了大量課內教學,鮮少安排國內外知名專家學者講座講學,以及與國外名校交流互訪等項目。與國內著名大學如北京大學的暑假學校(亦即夏季小學期)開放性、國際性、開設課程的多元化幾乎沒有可比性[3,6];與其他高校集中開展實習實踐教學的“應用實踐教學小學期制”又有很大的區別[5]。因此,不能很好地激發學生的興趣,學生參與感和獲得感較低,與實現“開拓視野、提高能力”的小學期制教學目標尚有距離。

小學期制曾對安徽農業大學輔修制的執行起到了十分積極的支持和促進作用,取得了不錯的成效。但是隨著學校轉專業條件逐年放寬,實現轉專業的學生越來越多,參加輔修學習的學生越來越少,這種支持意義相對于學校總體人才培養目標來講,其積極意義卻越來越小。基于上述調查結果和綜合考量,安徽農業大學于2019年5月決定暫緩執行小學期制,并進一步研究小學期制的升級改造。

四、建議

1. 普通高校應因地制宜、結合自身辦學特點和教學資源狀況,更為準確地定位小學期實施目標,合理安排小學期的時間段,靈活安排小學期內的教學活動。比如海南省所有高校都設立了冬季小學期,充分發揮海南冬季候鳥人才優勢,使人才培養多元化、國際化,5年里使10萬多學生受益,形成聯合科研項目100多項,參與小學期的專家學者累計達1500人次[7]。

2. 高校應根據本校小學期制的定位,擬定教學計劃,盡可能為學生提供豐富多彩的學習項目和實踐活動,制定配套的教學管理和后勤保障制度,以更好地發揮小學期制的優勢,實現“開拓視野、提升能力”的人才培養目標。

3. 引導教師積極探索,嘗試更有效的教學方式,提高學生在小學期教學過程的參與度。小學期內的課程,無論是理論課還是實驗實踐課程,都應該讓學生最大程度地參與教學過程,構建學習目標,比如采用翻轉課堂、討論式、體驗式、案例分析等方式開展教學,讓學生真正融入教學活動的角色,獲得更好的教學效果。

參考文獻:

[1]陸自強,趙燕妮,雷興剛,等.地方農業院校開展“三學期制”改革的思考[J].云南農業大學學報(社會科學版),2010(5):78-81.

[2]孫燁薇.高校小學期制改革的必要性與對策[J].卷宗,2020(4):321-322.

[3]王明華.我國高校三學期制變革的特征及其思考[J].太原師范學院學報(社會科學版),2007(2):138-141.

[4]喬連全,辛麗清.三學期制改革:意義、困境與出路[J].中國大學教學,2015(9):62-67.

[5]郭玉芝.“應用實踐教學小學期制”的探索與應用——以信息工程學院為例[J].創新創業理論研究與實踐,2020(3):144-145.

[6]嚴怡,何曉陽.三學期制:高效學期制改革的反思與前瞻[J].西南農業大學學報(社會科學版),2012(2):177-180.

[7]吳淑君.海南創新設置高等教育冬季小學期[J].新教育,2019(7):44.