新生兒截石體位擱腳架的研究與應用

蔡 婕 陽淑琴 劉 佳 李 珍 楊 瓊

贛南醫學院第一附屬醫院麻醉手術中心,江西贛州 341000

新生兒手術屬于一種特殊的手術類型,在肛腸類手術中,需將新生兒擺放至截石位,以確保手術順利開展[1-2]。雖然近年來隨著醫療技術的進一步發展,新生兒手術已獲得進一步突破,但由于肛腸類手術的時間較長,且新生兒的病變部位較深,術野不易于暴露,加之新生兒皮膚嬌嫩,骨骼柔軟,四肢短小,若術后的截石位擺放不適宜,極易對新生兒的皮膚和骨骼造成損傷[3-5]。針對于新生兒肛腸類手術,以往臨床多選擇下肢懸吊法選取截石位,但經長期臨床實踐表明,該方案的體位擺放較為復雜,且長時間的懸吊,極易損傷新生兒的皮膚[6]。針對這一臨床難題,贛南醫學院第一附屬醫院研制了新生兒截石位擱腳架,該腳架高15 cm,伸展后可達28 cm,長30 cm,其能有效解決新生兒手術截石位擺放復雜問題。基于此,本研究旨在探討截石體位擱腳架在新生兒手術中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月至2018年12月在贛南醫學院第一附屬醫院行肛腸類手術治療的35 例新生兒作為研究對象,并采用隨機數字表法分為常規組(18例)和研究組(17 例),一名患兒對應一名家長。常規組患兒,男10 例,女8 例;日齡5~25 d,平均(16.38±5.11)d;手術類型:先天性肛門閉鎖手術7 例,肛瘺手術6 例,先天性巨結腸手術5 例。研究組患兒,男9 例,女8 例;日齡5~23 d,平均(16.30±5.08)d;手術類型:先天性肛門閉鎖手術7 例,肛瘺手術5 例,先天性巨結腸手術5 例。常規組家長,男10 例,女8 例;年齡23~37歲,平均(29.34±3.66)歲。研究組家長,男8 例,女9 例;年齡23~38 歲,平均(29.38±3.70)歲。兩組患兒、家長的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:①所有新生兒均行CT、MRI 等檢查確診;②具備手術治療適應癥者。排除標準:①存在肢體畸形;②心肺功能異常。新生兒家屬對本研究均知情,且已簽署知情同意書; 本研究已獲得醫院醫學倫理委員會審核批準,并正常開展。

1.2 方法

兩組新生兒均接受相應手術治療,常規組在手術中采用下肢懸吊法,麻醉成功后,分別于新生兒下肢貼膠布條,使用繃帶固定后將雙下肢垂直懸吊在上方橫桿上,通過滑車系統調整合適體位,獲得滿意術野后開展手術操作。

研究組在手術中采用截石位擱腳架,將截石位腳架置于手術床床板之間。新生兒截石位腳架,腳架高15 cm,伸展后可達28 cm,長30 cm,該腳架可在手術床寬度范圍內自由調節,腳架呈90°。于腳托上墊凝膠墊,其上平整加鋪棉墊。在患兒完成麻醉后將腳架調至合適寬度,臀下墊凝膠墊,雙小腿放置腳托之上,妥善固定。

兩組患兒的手術醫師均為兒科肛腸類主治醫師,兩名醫師均為男性,碩士,工作年限分別為10、12年。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組的使用體位擺放時長、術野范圍、新生兒皮膚完整性、手術醫生滿意度、家屬滿意度。

使用體位擺放時長:麻醉成功后平臥位成功擺放截石位的時間。

術野范圍:主要由手術醫師進行評估。完全清晰,即手術操作順利,無術野小情況影響手術開展;清晰,即手術操作順利,但操作術野較小,但對手術開展無影響;不清晰,即手術操作雖順利,但術中需適當調整體位以獲得更為清晰的術野。術野范圍清晰程度=(完全清晰+清晰)例數/總例數×100%。

新生兒皮膚完整性:在手術結束后,觀察新生兒下肢皮膚是否存在皮膚壓紅、勒痕、末梢循環障礙等情況。

手術醫生滿意度:采用本院“手術醫生滿意度量表”進行調查,內容包括體位合適、操作、術野,總分100 分,>95 分為非常滿意,80~95 分為滿意,<80 分為不滿意。總滿意率=(非常滿意+滿意)例數/總例數×100%。量表的內容效度CVI 為0.89,Cronbach′s α=0.92,信效度較好。

家屬滿意度:采用本院“家屬滿意度量表”進行調查,內容包括新生兒手術過程、皮膚情況、溝通等,總分100 分,>95 分為非常滿意,80~95 分為滿意,<80分為不滿意。總滿意率=(非常滿意+滿意)例數/總例數×100%。量表的內容效度CVI 為0.86,Cronbach′s α=0.89,信效度較好。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗,不符合正態分布者轉換為正態分布后統計學分析;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒使用體位擺放時長的比較

常規組的體位擺放時長為(17.35±3.07)min,研究組的體位擺放時長為(11.02±2.14)min,研究組的使用體位擺放時長短于常規組,差異有統計學意義(t=8.46,P<0.05)。

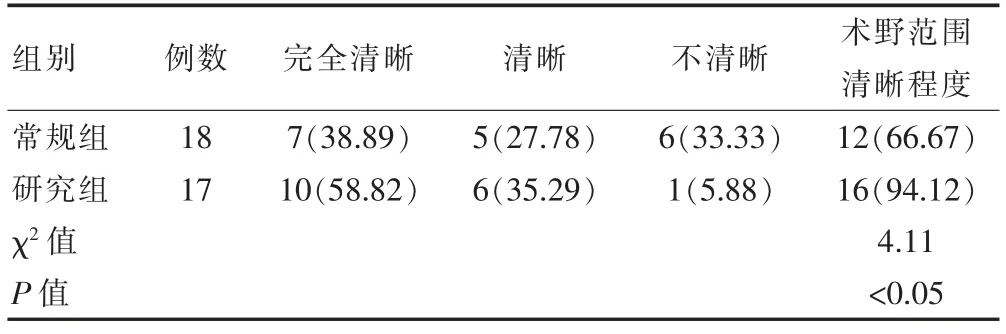

2.2 兩組患兒術野范圍情況的比較

研究組的術野范圍清晰程度高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患兒術野范圍情況的比較[n(%)]

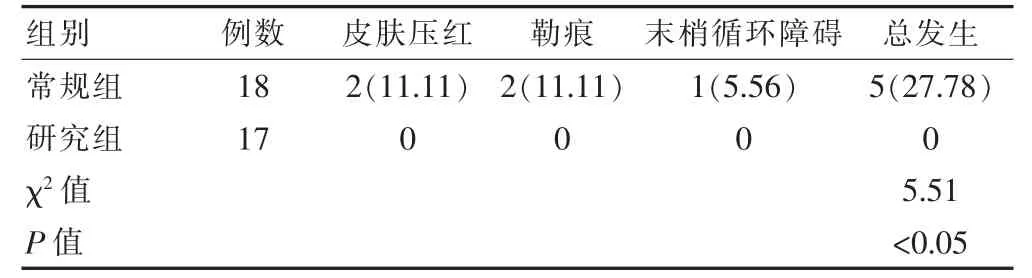

2.3 兩組患兒皮膚完整性情況的比較

研究組的皮膚壓紅、勒痕、末梢循環障礙總發生率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患兒皮膚完整性情況的比較[n(%)]

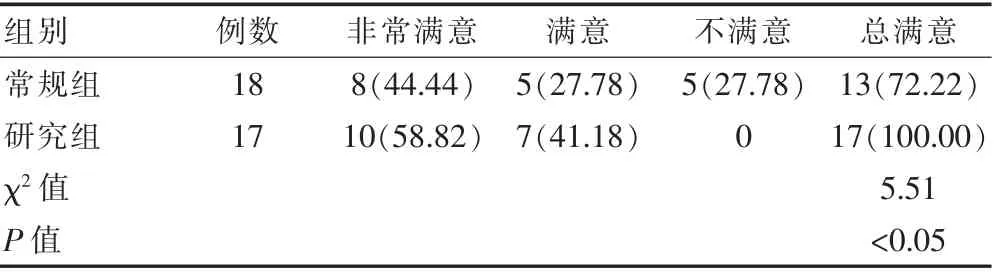

2.4 兩組患兒手術醫生滿意度的比較

研究組的手術醫生滿意度高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患兒手術醫生滿意度的比較[n(%)]

2.5 兩組患兒家屬滿意度的比較

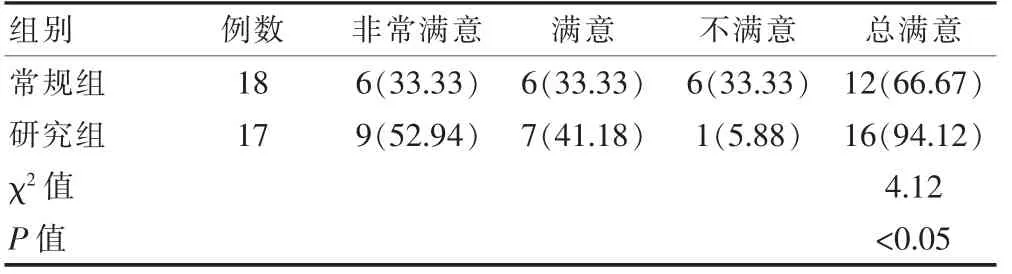

研究組的家屬滿意度高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)(表4)。

表4 兩組患兒家屬滿意度的比較[n(%)]

3 討論

在新生兒手術中,體位擺放是暴露術野、確保手術順利完成的重要環節[7]。通常情況下,新生兒先天性巨結腸、 肛門閉鎖和肛瘺等肛腸類手術均需擺放截石體位。截石體位是一種被動體位,其以新生兒舒適、充分暴露術野、便于手術醫生操作為該體位的主要原則[8-9]。為了滿足新生兒肛腸類手術的需要,下肢懸吊法被廣泛應用于此類手術中,以獲得良好的截石體位,確保手術順利進行。下肢懸吊法是一種利用膠布條固定雙下肢,并懸吊于橫桿上的方案,該方案是以往臨床擺放下肢懸吊法的常用方案[10]。但由于新生兒的特殊性,該方案存在手術體位擺放不易、容易損傷等問題,在新生兒手術中使用具有一定局限性[11]。因此,為了充分暴露術野、提高新生兒舒適度、確保手術順利進行,探究一種更為有效的截石體位擺放方案具有重要意義。

本研究結果顯示,研究組的使用體位擺放時長短于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示將截石體位擱腳架應用到新生兒手術中,能有效縮短使用體位擺放時間。截石體位擱腳架是贛南醫學院第一附屬醫院自行研制的截石體位擺放方案,該腳架高15 cm,伸展后可達28 cm,長30 cm,腳架呈90°,可在手術床寬度范圍內自由調節。在擺放體位時,僅需將新生兒的雙小腿放置腳托上并妥善固定即可方案擺放。該腳架避免了貼膠布條、懸吊、調整高度等繁瑣步驟,能在極大程度上縮短新生兒的截石體位擺放時間。同時,本研究結果顯示,研究組的術野范圍清晰程度高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示在新生兒手術中使用截石體位擱腳架,能獲得更為滿意的手術術野。在肛腸類手術中,新生兒的病變部位較深,只有合適的截石體位才能獲得良好的術野[12-13]。相較于傳統的下肢懸吊法,截石體位擱腳架的體位更為固定,且能根據手術操作調整合適的體位角度、寬度,使手術醫生的術野范圍更大,利于手術操作的順利開展[14]。

對于術中選取截石體位的新生兒,若選擇傳統的下肢懸吊法,則會導致膠布條長時間壓、勒皮膚,難以確保皮膚完整性[15-16]。然而,本研究結果顯示,研究組的皮膚壓紅、勒痕、末梢循環障礙發生率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05),提示截石體位擱腳架能有效保證新生兒的皮膚完整性。究其原因,在新生兒進入手術室前,醫務人員會提前將截石體位擱腳架置于手術床床板之間,并在腳托上墊凝膠墊,其上平整加鋪棉墊,避免了較布條的貼壓,減輕對皮膚的影響。同時,待新生兒麻醉滿意后,將截石體位擱腳架調節至合適寬度,在其臀下墊凝膠墊,雙小腿放置腳托之上,并妥善固定,能有效保持臀下皮膚;且固定良好能避免小腿和腳托的摩擦,進而最大程度上確保新生兒的皮膚完整性,并避免懸吊影響其下肢血液循環,防止末梢循環障礙發生[17-18]。此外,本研究結果顯示,研究組的手術醫生滿意度、 家屬滿意度均高于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。該結果提示,截石體位擱腳架的應用能有效提高手術醫生和新生兒家屬的滿意度。在手術醫生方面,截石體位擱腳架能為手術醫生充分暴露術野,使其手術操作更為順利,進而滿意于該體位擺放方案。在新生兒家屬方面,經過手術后,新生兒皮膚完整性較好,且手術順利、體位擺放無明顯阻礙等,則能讓新生兒家屬滿意醫院所提供的醫療服務[19-20]。值得注意的是,雖然本研究結論認為截石體位擱腳架在新生兒手術中具有良好的應用效果,但由于研究樣本量少、研究周期短、無其他相關研究佐證等因素影響,導致研究仍存在一定局限性。對此,后續研究還需針對上述因素進行改進,以開展進一步臨床研究,獲得更為科學、可靠的研究數據。

綜上所述,將截石體位擱腳架應用到新生兒肛腸類手術中,能縮短使用體位擺放時間,獲得更為清晰的術野,保確保新生兒的皮膚完整性,提高手術醫師和新生兒家屬的滿意度,在新生兒手術截石體位中值得廣泛推廣應用。