協同護理模式在失智癥患者中的應用

趙紫玉 艾晨璐 趙靜華 高英哲 李 潔

1.沈陽靜安精神衛生醫院康復科,遼寧沈陽 110000;2.沈陽靜安精神衛生醫院老年科,遼寧沈陽 110000;3.沈陽市安寧醫院老年科,遼寧沈陽 110000;4.沈陽靜安精神衛生醫院護理部,遼寧沈陽 110000

失智癥屬于患者記憶、思維等認知功能損傷綜合征,其對患者日常生活造成嚴重影響[1-2]。近年來隨著人口老齡化的發展,失智癥已經變成全球性的公共衛生問題[3-4]。全世界有5000 萬失智癥患者,每年有近1000 萬的新發患者,我國有近950 萬患者,占全世界總發生率的近20%[5-6]。我國失智癥患者有多病共患特征,且隨著病情發展,患者對于家人或他人的依賴程度越來越高,多數由家人照顧[7-8]。如何有效的護理好失智癥患者,是擺在臨床醫護人員和患者家屬面前的重要問題[9]。本研究選取沈陽靜安精神衛生醫院和沈陽市安寧醫院收治的200 例失智癥患者為研究對象,探討協同護理模式在失智癥患者的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年4月至2021年3月沈陽靜安精神衛生醫院和沈陽市安寧醫院收治的200 例失智癥患者作為研究對象,依據隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組各100 例。對照組中,男69 例,女31 例;年齡61~87 歲,平均(75.5±7.5)歲;病程1~9年,平均(5.0±2.0)年;病情嚴重程度[10]:輕度29 例,中度40 例,重度31 例。觀察組中,男66 例,女34 例;年齡62~88 歲,平均(74.7±7.2)歲;病程2~10年,平均(5.3±2.3)年;病情嚴重程度:輕度31 例,中度39 例,重度30 例。納入標準:①年齡>60 歲;②患者及家屬均簽署知情同意書;排除標準:①重要臟器功能障礙患者;②合并有其他精神類疾病患者;③中途退出者。兩組的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經沈陽靜安精神衛生醫院醫學倫理委員會和沈陽市安寧醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

對照組采用常規護理干預措施,針對患者的臨床癥狀,改善患者的住院環境,告知家屬遵照醫囑服藥,耐心和家屬溝通,贏得患者家屬信任[11-12]。觀察組采用協同護理模式,具體措施如下。①評估患者病情:制定協助護理模式前,對患者的病情特點進行評估,了解患者及家屬需求。②制定護理計劃:根據患者個案特點,制定對應性的護理計劃。③護理計劃實施:首先針對個性化護理計劃,實施專業性演示、情景模擬,對家庭照護人員進行專業性培訓,提高護理知識水平和實踐技能。照護人員幫助老年患者進行被動性或主動性康復訓練,幫助老年患者完成日常生活操作。情景模擬中,向照護人員提供專業性的咨詢和服務,給予有效的監督。對于疾病的基礎知識和共性問題給予集中性指導,對于個性化的問題,通過醫護人員和照護人員交流,確定個性化的護理模式[13-14]。如涉及到跨學科問題,可以邀請相關專業專家,共同制定護理計劃。兩組均干預3 個月。

1.3 觀察指標及評價標準

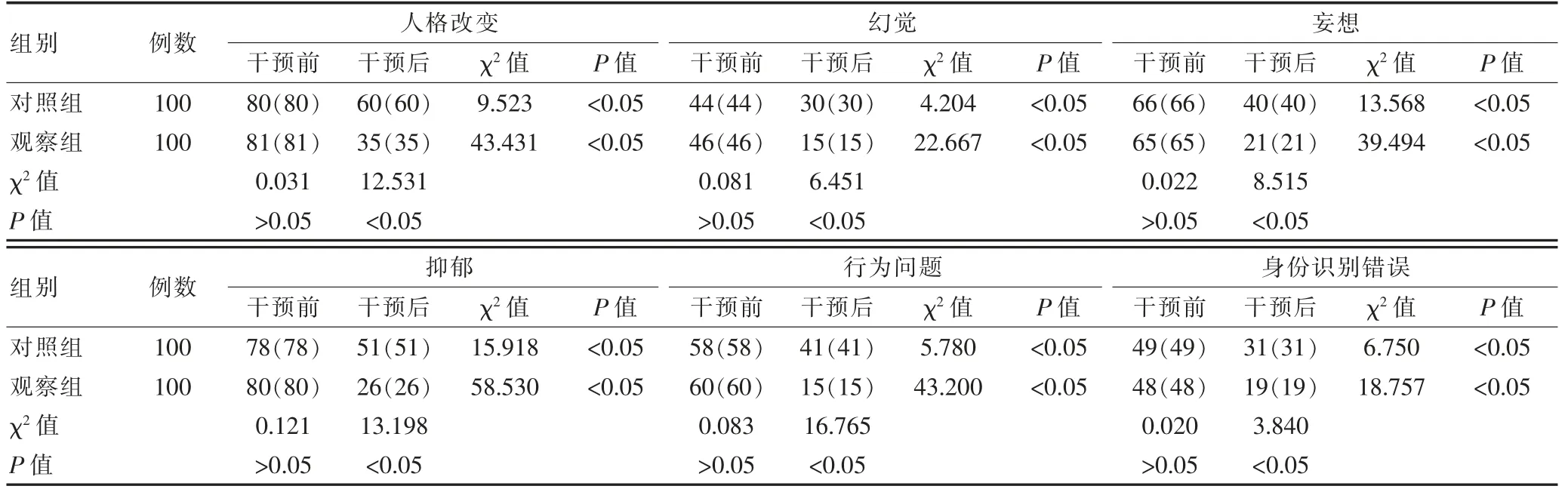

1.3.1 觀察兩組干預前后的行為和精神癥狀(behavioral and psychiatric symptoms,BPSD)情況主要觀察BPSD 的發生情況,包括人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤,觀察護理模式實施前后的發生率變化[15]。

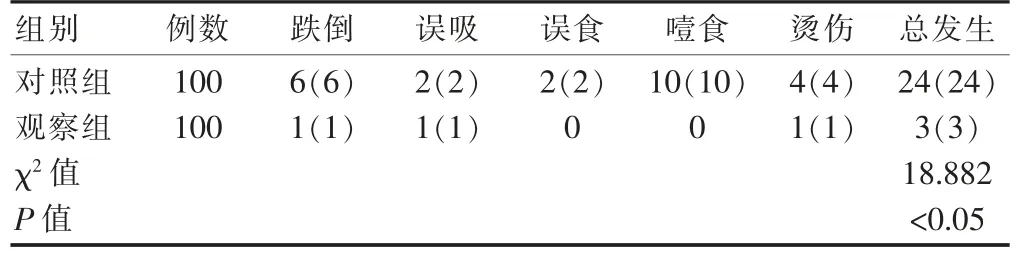

1.3.2 觀察兩組的不良事件發生情況 包括跌倒、誤吸、誤食、噎食、燙傷等。

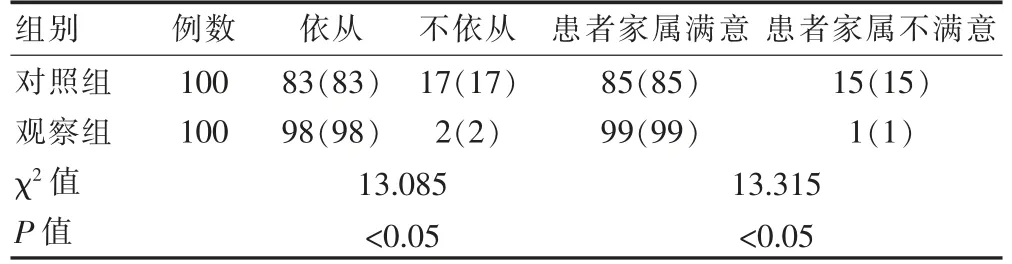

1.3.3 觀察兩組的依從性和患者家屬滿意度情況 依從性評價采用沈陽靜安精神衛生醫院和沈陽市安寧醫院自制的調查問卷,分別對護理人員日常康復訓練的要求、遵醫囑服藥、日常健康生活習慣確立等問題進行評分,問卷調查補充信度系數(Cronbach′s α)=0.672,問卷回收率100%,總分100 分,分數>80 分為依從,≤80 分為不依從,患者家屬滿意度調查[16],采用問卷調查方式對護理人員的態度、業務素質、技術操作、健康指導等進行評價,總分100 分,分數>80 分為滿意,≤80 分為不滿意。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件處理數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率表示,采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組干預前后BPSD 情況的比較

干預前,兩組的人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組的人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤發生率低于干預前,且觀察組的人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤發生率低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組干預前后BPSD 情況的比較[n(%)]

2.2 兩組不良事件總發生率的比較

觀察組的不良事件總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組不良事件總發生率的比較[n(%)]

2.3 兩組依從性和患者家屬滿意度的比較

觀察組的依從性和患者家屬滿意度高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組依從性和患者家屬滿意度的比較[n(%)]

3 討論

失智癥患者BPSD 是照護人員的主要負擔,多數研究強調加強BPSD 管理,加強認知功能和康復性訓練,改善認知水平和機體恢復狀況[17-18]。協同護理模式在失智癥的應用呈現多樣化、信息化和整體化的發展趨勢,同時在近些年得到臨床廣泛性重視,尤其是在肺癌、抑郁癥領域得到廣泛應用,但其在失智癥家庭中的應用,卻鮮有報道[19]。協同護理模式可以分為兩個類型,照護者主導型和個案經理主導型,其中個案經理的人員可使護理人員和職業治療師,模擬初期,可采用個案經理主導型,在專業人員演示和情景再現下,進行家庭照護,利于護理知識儲備和護理技術提高。協同護理模式還可分為個體教育、群體性教育和跨學科協同教育多種模式,其主要是將共性問題集中后進行綜合性指導。

本研究結果顯示,干預后兩組的人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤發生率低于干預前,且觀察組的人格改變、幻覺、妄想、抑郁、行為問題、身份識別錯誤發生率低于對照組,觀察組的不良事件發生率低于對照組,依從性和患者家屬滿意度高于對照組(P<0.05),提示協同護理模式可以促進護理人員、 照護人員和失智癥患者共同參與照護過程,提高失智癥家庭的自我護理水平,同時為患者提供多方面、多學科專業知識和護理技能培訓,真正為患者提供科學性護理措施。通過多個學科和團隊共同支持,制定更規范、科學、連續和充滿可行化的方案,避免以偏概全的護理措施。

綜上所述,協同護理模式在失智癥患者應用,可以改善患者行為和精神癥狀,降低不良事件發生率,提高依從性和滿意度。