廣東省農村小水電綠色發展的實踐與思考

楊 晨

(廣東省水利水電科學研究院,廣州 510635)

1 研究背景

1.1 廣東省小水電發展概況

廣東省是小水電大省,總量大,開發利用率高,工程規模普遍較小。截至2020年底,廣東省已建50 MW及以下的農村小型水電站近萬宗,居全國第一,主要分布于粵東西北欠發達地區。主要發展階段如下:

1949—1980年,為解決農村電力基礎設施落后問題,改善城鄉用電及農村基礎設施條件,主要依附防洪、灌溉工程發展小水電,以大庫容、小裝機的壩后式電站為主,分布式區域供電。以政府投資為主,建成電站占比17%;新增裝機容量92萬kW,占比12%。

1981—1995年,小水電以多種形式開發,建立農村區域電網,發揮分布式能源優勢,社會效益與經濟效益兼顧,民營企業逐步發展。國家制定“自建、自管、自用”的水電開發方針,以政府投資、農民集資投工為主,通過建設小水電搞活地方經濟。建成電站占比21%;新增裝機容量143萬kW,占比19%。

1996—2007年,廣東省人大通過《關于加快農村小水電建設的決議》《關于進一步扶持農村水電發展的決議》等決議,大力扶持小水電建設。如新建電站按 500元/kW 給予補助、實行小水電上網電價最低保護價政策。民營企業成為小水電投資主力軍,以經濟效益為主,兼顧社會效益。建成電站占比54%;新增裝機容量356萬kW,占比47%。

2008—2016年,大力推進民生、平安、綠色、和諧水電建設,重點開展違規隱患電站整治,強化水電安全監管;頒布實施《廣東省小水電管理辦法》,規范小水電建設管理;實施增效擴容改造等。小水電發展速度不斷下降。

2017年至今,嚴控小水電新建項目,逐步清退嚴重影響防洪安全、嚴重影響生態等違法違規電站,大力推動綠色小水電示范電站創建,積極探索水電轉型升級,逐步實現綠色發展。除發揮經濟效益和社會效益外,小水電正逐步彌補生態效益短板。

1.2 小水電綠色發展背景

在小水電發展過程中,小水電作為清潔可再生能源,對解決農村用電、扶貧脫貧、改善生產生活條件、調整能源結構、促進山區經濟發展等發揮積極作用[1-2]。但受早期發展理念和技術、管理水平等局限,部分小水電開發對河流生態環境產生較大影響,主要體現在一味索取水資源引水發電,廠壩間生態流量不保障[3],尤其是引水式電站廠壩間河道減水脫流現象明顯。部分小水電站影響生態環境問題引起社會廣泛關注。

小水電綠色發展理念就是在對生態環境影響的深入研究上轉變而來,把發電的經濟活動限制在水資源和水生態環境能夠承受的限度內。早在2005年,習近平同志首次提出“綠水青山就是金山銀山”,指明實現經濟發展和生態保護協同共生的發展方式。黨的十八大以來,生態文明建設和綠色發展越來越受到重視,生態文明頂層設計和制度體系建設加快推進。發展綠色小水電,是貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念,是堅持人水和諧、推進水生態文明建設的必然選擇[4-5]。瑞士、美國、國際水電協會等在綠色水電制度及配套機制上都已開展相關工作[6],我國在2016 年,由水利部印發了《關于推進綠色小水電發展的指導意見》,要求到2030年全行業形成綠色發展格局。2017年《綠色小水電評價標準》(SL 752—2017)頒布實施[7],明確了綠色小水電評價的基本條件、評價內容和評價方法,綠色小水電創建進行實質性階段。2018年,在全國生態環境保護大會上明確新時代推進生態文明建設的“六項原則”,同年底,水利部、國家發改委、生態環境部和國家能源局等四部委聯合下發了《關于開展長江經濟帶小水電清理整改工作的意見》,長江經濟帶相關省份對小水電生態環境問題開展全面清理整改,加快行業綠色轉型發展[8-9]。福建省開展了農村小水電退出與轉型升級試點工作,并進行了生態補償電價研究[10]。廣東省小水電綠色轉型發展勢在必行。

2 廣東省農村小水電綠色發展實踐成果

2.1 小水電清理整改核查評估和退出試點

廣東省小水電站基數大,分布廣、利益主體多元。通過核查評估全面了解全省小水電的具體情況,梳理存在問題。對能退出的電站,選取試點開展退出工作。2020年6月,廣東省水利廳、發展改革委、生態環境廳、林業局、能源局聯合部署開展小水電清理整改核查評估和退出試點工作。截至2021年2月底,已基本完成9 932宗小水電站的核查評估,對電站按退出、整改、保留3類進行分類,完成99宗試點電站的退出,使80多km曾經嚴重減脫水河段的天然生境有所恢復。

2.2 綠色小水電示范電站創建情況

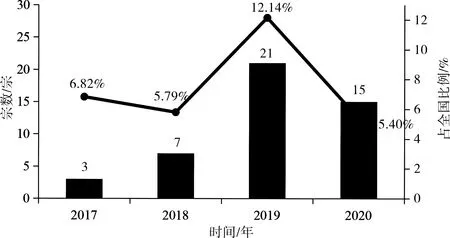

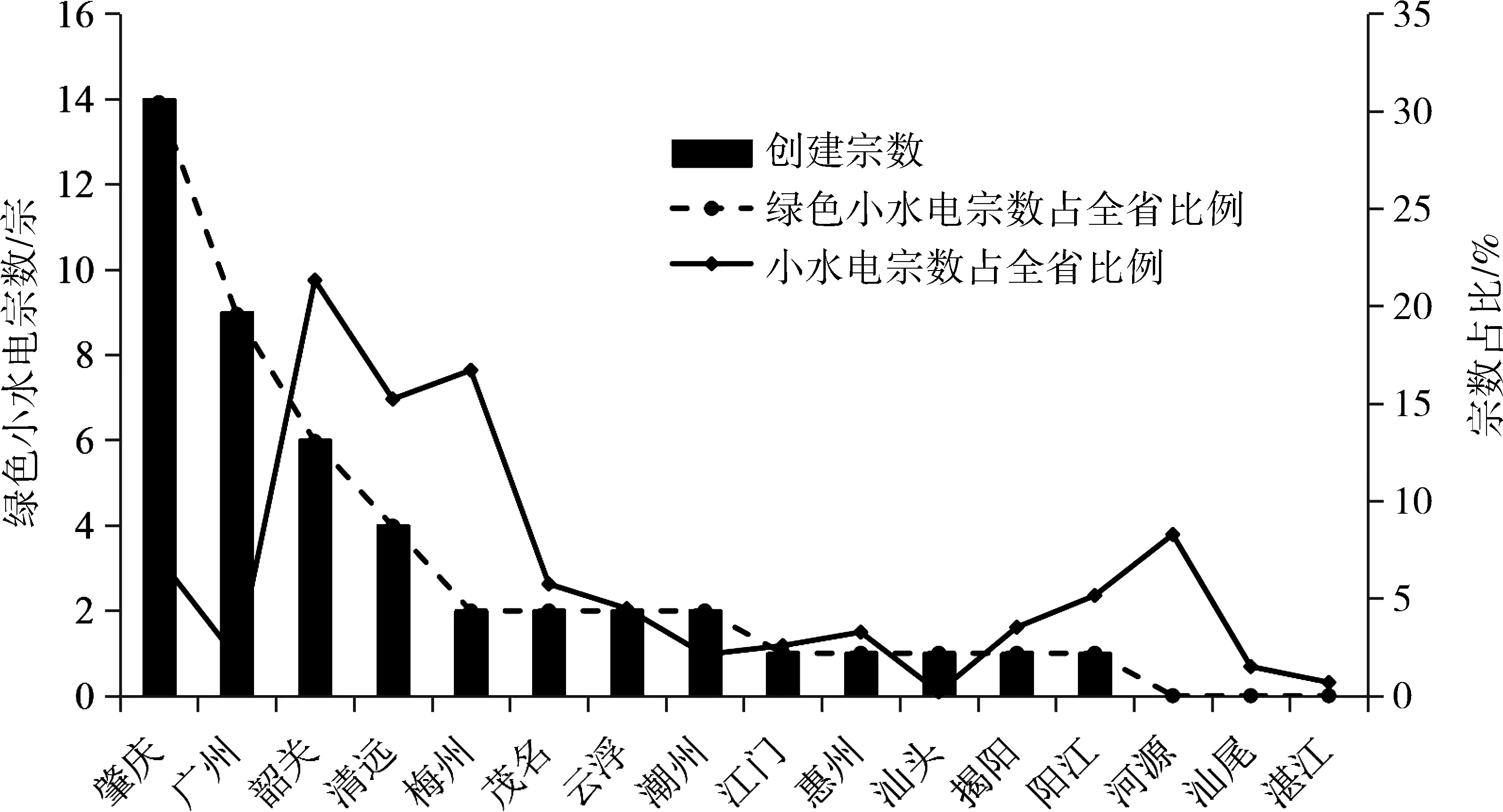

自2017年水利部布置綠色小水電創建工作以來,廣東省有創建任務的16個地級市已累計完成了46宗綠色小水電示范電站創建工作。2017—2020年,廣東省綠色小水電創建宗數穩步提升,在2019年創建宗數最多,達到21宗,占年度全國創建綠色小水電宗數的12.14%,各年度創建情況見圖1所示。按開發方式分類,綠色小水電中河床式29宗,占比63%;壩后式12宗,占比26%;引水式5宗,占比11%。從省內各地級市創建成果來看,肇慶、廣州、韶關分別創建成功14宗、9宗、6宗,位列前三,各地市創建情況見圖2所示。

圖1 廣東省綠色小水電分年度創建情況示意

圖2 廣東省各地市綠色小水電創建情況示意

2.3 小水電站生態流量落實情況

小水電綠色發展的一個重要條件就是落實生態流量,2010年頒布實施的《廣東省小水電管理辦法》中明確小水電站應當確保經批準的滿足生態和航運要求的最小下泄流量。2011年廣東省水利廳印發《關于小水電工程最小生態流量管理的意見》,部署開展最小生態流量工作。2019年印發《廣東省水利廳關于開展小水電生態環境突出問題清理整改工作的緊急通知》,強調小水電生態流量泄放保障作為整改工作重點。2020年廣東省水利廳、廣東省生態環境廳轉發水利部辦公廳、生態環境部辦公廳《關于調整水電〔2019〕241號文件適用范圍的通知》,力爭在2022年12月底前全面落實小水電站生態流量。同時,結合綠色小水電示范電站創建和十三五農村水電增效擴容改造工程,逐步推動小水電站落實生態流量泄放及監測。

3 存在的問題

3.1 部分水電站位于自然保護區內

根據小水電清理整改核查評估數據,廣東省位于自然保護區內小水電站數量居全國第一,其中自然保護區內小水電站有56%位于核心區、緩沖區,不符合《中華人民共和國自然保護區條例》第28條“禁止在自然保護區的緩沖區開展旅游和生產經營活動”、第32條“在自然保護區的核心區和緩沖區內,不得建設任何生產設施”的規定;44%的自然保護區內小水電站位于實驗區,不符合《廣東省環境保護條例》第47條“在實驗區,禁止從事除必要的科學實驗、教學實習、參觀考察和符合自然保護區規劃的旅游,以及馴化、繁殖珍稀瀕危野生動植物等活動外的其他生產建設活動”的規定。自然保護區內小水電站對河道天然水流條件、河道連通性、生物棲息環境產生一定影響,按現行法律法規應依法退出。

3.2 多數水電站未按規定下泄生態流量

廣東省已建成的小水電站,由于建設時間早,規模普遍偏小,3 100余宗電站未設置生態流量泄放設施,絕大多數電站未安裝監測監控設施,不同程度存在未按規定下泄生態流量的問題,造成攔河壩和廠房之間河段減水脫水。據核查結果,全省小水電站廠壩間河道長度為10 960 km,其中存在減水脫水現象的河道長度達3 230 km,占比29.5%,損害了原河道的天然生境。

3.3 綠色小水電示范電站創建比例低

截止2020年底,從各省綠色小水電站創建成功數量占省內小水電站總數比例來看,全國排名前4的省份分別為山西(11.5%)、陜西(10.1%)、海南(7.6%)、浙江(6.5%),廣東省綠色小水電示范電站數量僅占全省小水電站總數的0.5%,低于全國平均水平(1.4%);從各省綠色小水電創建成功宗數占比來看,全國排名前四的省份分別為浙江(32%)、陜西(11.2%)、廣東(7.5%)、湖北(6.2%),廣東省占全國綠色小水電總數的7.5%,低于同期廣東省小水電站數量占全國比例(22%)。在全省范圍內,河源市、梅州市、韶關市、清遠市等綠色小水電示范電站尚未取得明顯帶動效應。

3.4 部分水電站存在安全隱患

廣東省小水電裝機規模普遍偏小,在1 000 kW以下的小水電站占全省總數的82%,其中100 kW以下的927宗,全省小水電站裝機中位數為375 kW,電站發電量少,利潤低。部分電站設施老、破、舊問題突出,建成25 a以上的電站占比39%,從業人員素質普遍較低,在安全標準化建設和綠色發展方面投入不足,難以實現規范化和信息化管理,更難以轉型升級實現綠色發展。

3.5 有效的監管機制尚未建立

小水電站生態流量泄放雖在有關標準、文件中有所要求,但配套監管辦法有所缺失,長效機制尚未建立。水電站生態流量的落實意味著發電效益的降低,業主自行建設或改造生態流量泄放、監測監控設施的積極性不高,廠壩間減水脫流情況嚴重。對于未落實生態流量的,《廣東省小水電管理辦法》中第三十四條規定:小水電站違反經批準的最小下泄流量的,由縣級以上人民政府水行政主管部門責令其改正,并處罰款。水利部 生態環境部在關于加強長江經濟帶小水電站生態流量監管的通知中提出,對未按要求足額穩定泄放生態流量或按時報送生態流量監測監控數據的小水電站,依法依規督促限期改正,逾期不改正的報送河湖長,必要時建議電網限制或禁止其發電上網。但配套管理辦法與執法機制尚未建立,有關監管機構缺乏強有力抓手,執法難,尚未形成有效監管。

4 下一步工作建議

4.1 退出類電站依法有序退出

對位于自然保護區內、自2003年9月1日《中華人民共和國環境影響評價法》實施后未辦環評手續違法開工建設且生態環境破壞嚴重等六類小水電站列為退出類,因地制宜制定退出實施方案,依法有序退出。根據省內已退出電站經驗來看,部分小水電站退出雖然會損失發電效益,但也會帶來生態修復、保障行洪排澇安全及水源水質改善等效益。其中,自然保護區內電站退出,原被截斷的洄游通道恢復暢通,廠壩間河段水流得以重現,生態向好發展;東江流域某電站拆除后,閘壩上游水位降低,減輕了上游城市防洪排澇壓力;云浮市拆除嚴重影響河道行洪的小水電站,改善河道行洪能力,閘壩上游庫區淹沒區轉為良田;梅州市拆除某飲用水源保護區內電站,加強了飲用水源地的保護管理,確保飲水安全。在退出實施過程中應注意避免對環境產生新的破壞。

4.2 推動落實小水電站生態流量

小水電站主要分布在山區,大部分為季節性河流,洪枯水量變化明顯,小水電站生態流量泄放對于維持廠壩間河道基本生態環境十分重要。需推動落實電站開展生態流量核定、泄放設施改造等工作,重點確保枯水期小水電站生態流量滿足泄放要求。“十三五”農村水電增效擴容改造的 107 宗電站率先完成生態流量泄放及監測監控,并將監測數據接入省級生態流量監管平臺,實現在線監測,逐步推廣至全省小水電站全面落實生態流量泄放及監測監控。小水電站生態流量的落實,可基本解決省內小水電站影響生態環境突出問題。

4.3 加大綠色小水電示范電站創建力度

開展綠色小水電示范電站創建是加快轉變行業發展方式、實現提質增效升級的內在要求。以落實保障生態流量為抓手,加大力度培育綠色小水電示范電站,力爭綠色小水電站示范電站宗數占全國比例由7.5%提高至20%左右。在具備綠色小水電示范電站占比較高、管理規范、形象面貌良好、水生生物多樣性良好等條件的地區,選取典型河流開展綠色水電示范區培育工作,形成以點帶面,協同綠色發展的效應。

4.4 制定管理辦法完善配套機制

對于小水電生態流量落實需進一步制定相應管理辦法,完善獎懲機制,規范行業監管,有效引導小水電業主積極落實生態流量。一方面,在目前廣東省小水電保護價的基礎上,推動建立反映小水電生態修復和治理成本的上網電價機制,探索生態補償及罰則,激發小水電業主積極性,促進行業自發綠色轉型。另一方面要完善小水電生態流量監管體系,壓實部門責任,建立多部門聯合監管機制,加強執法力量建設,為小水電綠色發展提供制度保障。

4.5 推進小水電站安全生產標準化和信息化建設

壓實安全生產主體責任,逐步實現小水電站標準化建設全覆蓋,推動行業安全生產形勢持續向好。推進“互聯網+綠色小水電”建設,依托大數據、云計算等信息技術,對具備條件的小水電站進行智能化、數字化提升改造,探索小水電站運行管理規范化、經營管理集約化、維修養護專業化的管理模式。

5 結語

廣東省作為農村小水電大省,小水電行業由早期粗放式發展逐步轉變為新時期高質量綠色發展,是落實綠水青山就是金山銀山的重要舉措,對實現“雙碳”目標具有積極作用。考慮到珠三角區域和粵東西北等山區水資源特性、社會經濟條件和產業分布等差距較大,小水電綠色發展應結合區域經濟與行業特點,進一步完善配套機制,引導行業從經濟利益優先轉變為生態優先,全面落實生態流量泄放,積極培育創建綠色小水電示范電站,帶動行業全面實現綠色發展新局面,維護好河流健康的生態環境。