互聯網與兒童發展

劉肖岑

這一代的兒童是“網生代”,很多人又稱他們為“數字原住民”。網絡給人們的生活帶來了很多改變,對于孩子的心理發展,又出現了哪些影響呢?

21世紀科學技術迅猛發展,為世界增添了數碼色彩,也為新時代兒童的成長抹上了濃重的筆墨。

“數字原住民”的生活與互聯網接軌

晚上臨睡前,2歲的柚柚將心愛的小兔子緊緊地貼在臉上,做出難舍難分的親昵狀,然后跟媽媽撒嬌說“媽媽,小兔子真是太可愛了,你從哪里給我買的?”媽媽回答說:“寶貝,這是我從網上給你買的。”柚柚聽后把小手往天花板的方向一指,滿臉困惑地問 “是‘往上買的?”媽媽聽完哈哈大笑,隨手打開了網購頁面,指著其中的產品說:“是在這里買的,是互聯網上。”幾天后,柚柚看到樓下的小弟弟非常惹人喜愛,于是跑回家跟媽媽商量,“媽媽,我想要個小弟弟,你從網上給我買一個好嗎?”

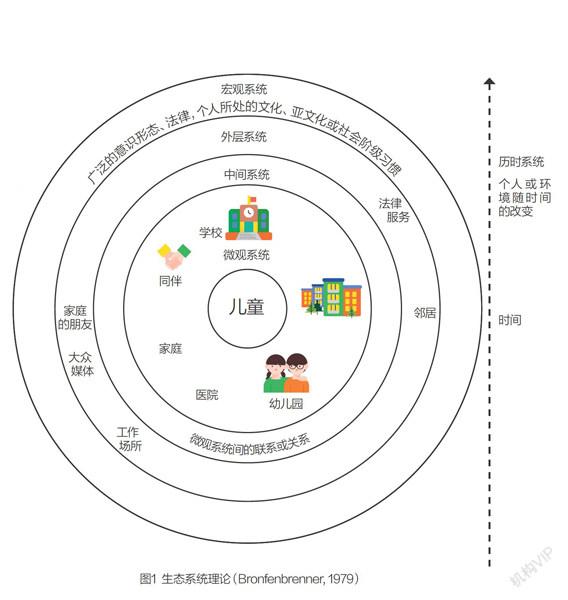

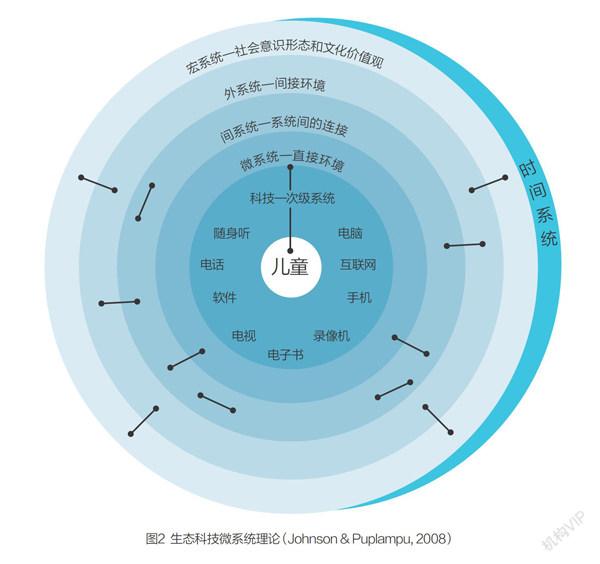

近年來兒童發展學科的理論更迭,彰顯了科技影響的時代特點:在互聯網技術尚未普及的20世紀,心理學家們普遍認為數碼科技對兒童發展的影響是相對有限的。例如Bronfenbrenner在其“生態系統理論”(圖1)中指出,兒童處于像“俄羅斯套娃”一樣嵌套組合的環境系統中。按照對兒童影響由近及遠的順序,可將兒童的成長環境分為微系統、中系統、外系統、宏系統和時序系統。其中大眾傳媒處于兒童成長的外系統中,它只會對兒童發展產生間接影響。然而在21世紀,這一觀點已經被“生態科技微系統理論”所矯正(圖2)。心理學家Johnson和Puplampu 認為,包括互聯網在內的日新月異的數碼科技已成為兒童生活中不可或缺的一個重要組成部分,處于直接對兒童成長產生作用的微系統中。

從誕生伊始便被琳瑯滿目的數碼媒介所包圍的現代兒童被教育學家Prensky 稱作 “數字原住民”。與前信息時代出生的“數字移民”相比,數字原住民由于長期受到電子信息的影響,其認知加工、情緒體驗、人際交流等方式均已被打上了“數字烙印”。換言之,現代兒童比以往時代的同齡人更擅長屏幕閱讀,更注重數據的更新速度,更專長于圖像信息加工,更喜歡獲得即時的反饋,更適應多重任務操作的情境,更易于通過電子媒介獲得心流體驗與自我效能感,更善于利用網絡信息技術獲取信息并與人交流。

歷史學家Harari 在其《今日簡史》一書中描繪了未來社會的就業前景:“機器學習和機器人將改變幾乎所有的工作……未來的許多職業將被替代,人類與其想贏過人工智能,不如把重點放在人工智能的維護和運用上。2050年的就業市場的特點很可能在于人類與人工智能的合作……(未來的)新工作很可能需要高水平的專業知識。”可見對于數字原住民來說,要成長為未來社會優秀的 “數字公民”,必然需要具備良好的媒介素養與豐富的互聯網和人工智能知識。

網絡視頻對兒童發展的影響不容小覷

柚柚要上幼兒園了,入園前老師請小朋友們提前錄制一段自我介紹視頻,以便老師們提前熟悉孩子。柚柚在鏡頭前自如地跟老師和小朋友們打招呼聊天、背誦唐詩,結束之前還不忘加上一句“給更多的小朋友發送過去吧”。

在流媒體時代,隨著各種視頻平臺的火爆,有越來越多的兒童長期暴露在屏幕前,成為了網絡視頻的觀眾。也有不少孩子在利益和觀眾的推波助瀾下,走到鏡頭前成為了網絡視頻里的主角,短時間內變成了“網紅兒童”。無論是作為媒介受眾的孩子,還是作為信息締造者的兒童,其心理發展必然會耳濡目染地受到網絡視頻的影響。

許多萌娃視頻之所以老少皆宜,備受人們青睞,可能與“娃娃臉效應”這一心理現象息息相關,即寶寶的面孔天然地會引發人們積極的認知和行為反應,使人們優先注意到,并產生自發的微笑與關懷照料的沖動,因此這類萌娃視頻自然也會迅速傳播。然而,并非所有的兒童視頻均值得稱道,不少人為了捧熱“網紅兒童”不惜花費重金、虛設劇本、博人眼球、媚俗炒作,這無疑會使那些被流量枷鎖套牢的孩子迷失在虛擬的人設之中、喪失童真。比如“假笑男孩” 8歲就有了眼紋,時時帶著職業化的笑容;韓國表情包“權律二”,做吃播時目光呆滯,一舉一動都宛如成人……

兒童期是孩子自我概念形成的關鍵期,年幼的孩子有時會混淆真實與想象。因而,就參與拍攝視頻的孩子來說,在“自我實現的預言”與“羅森塔爾效應(期望效應)”的影響下,視頻劇本中的虛擬人設久而久之可能會變為孩子真實的自我概念。而對于長期觀看“營養欠佳”的視頻的兒童來說,在觀察學習的作用下,視頻中不良的名利觀以及網紅的錯誤示范可能會使孩子的價值觀與利益觀產生扭曲。鑒于此,今年7月中央網信辦啟動了“清朗·暑期未成年人網絡環境整治”專項行動,聚焦解決直播、短視頻平臺涉未成年人的問題,嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播,嚴肅查處炒作“網紅兒童”行為,禁止誘導未成年人打賞行為,防止炫富拜金、奢靡享樂、賣慘“審丑”等現象對未成年人形成不良引導。此舉著實令人拍手稱快。

為了使孩子免受不良視頻的危害,爸爸媽媽可以試著從以下幾個方面幫助孩子在復雜的網絡環境中健康成長:

以身作則,合理分配媒體使用時間

心理學家Bandura 在社會學習理論中指出,孩子可以通過觀察與模仿習得新的行為,所以兒童與父母的媒體使用方式往往如出一轍。故而爸爸媽媽如果不把電子設備視為“哄娃神器”或“電子保姆”,并樂于將時間花費在有營養的媒介信息上,那將對孩子的發展大有裨益。

讓孩子遠離虛榮攀比,強化其發展的內部動機

有時網絡拉票、視頻曬娃等行為貌似為孩子的進步與成就提供了外部的積極反饋,但也可能同時會削弱孩子上進的內部動機。與此相反,如果爸爸媽媽能專注于孩子取得進步的努力過程,則更有利于激發孩子成長的內在動力。

不為眼前利益透支童真,培養孩子的延遲滿足能力

心理學家Mischel 等人認為延遲滿足能力(愿意為更有價值的長遠收獲而放棄眼前收利的能力)對于兒童發展具有舉足輕重的作用,它可以預測孩子在15~20年后的成就。

因此,讓孩子放棄學業成為低齡“數字勞工”,為流量變現而竭力挖掘兒童商業價值的“啃小”行為是極為短視的。爸爸媽媽應當著眼長遠,擋住那些試圖消費兒童的鏡頭,讓孩子享有被尊重與受教育的權利。

走進孩子的數字世界,了解孩子的數字軌跡

第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至 2021 年 6 月,我國網絡視頻(含短視頻)用戶規模達9.44億,其中短視頻用戶規模為 8.88 億。網絡視頻迎合了兒童的娛樂社交需求,填補了孩子的課余時間。在理解和尊重孩子的基礎上,爸爸媽媽可以跟孩子協定觀看視頻的規則,并通過開啟手機屏幕時間、兒童青少年模式等方式及時了解或調控孩子的用網習慣。

電子游戲是雙刃劍還是精神鴉片?

最近柚柚對地理知識產生了濃厚的興趣。在了解了世界七大洲的名稱后,她決定在吃飯的時候考考爺爺,她說:“爺爺,你都知道什么洲的名字?”爺爺回答說:“皮蛋瘦肉粥。”柚柚小嘴一嘟,顯然對爺爺的回答極為不滿。于是她將目光投向了在一旁笑得前仰后合的媽媽,憤憤不平地說:“媽媽你不要笑,我這次來考考你。你在地圖上給我指一指瑙魯在哪里。”說完就將一個iPad版的地圖推到了媽媽面前。媽媽馬上收回了笑容,盯著地圖上蔚藍的海洋版面不禁望洋興嘆“這……我可真不知道”。“哈哈,它不就在這里嗎?”柚柚得意地一邊說一邊用小手熟練地在太平洋上的某個區域做著放大、放大、放大、再放大的手勢,最終一個小小的島嶼呈現在了大家的視野中。“哇,你是怎么知道的?”媽媽驚嘆地問。“喏,就是這個游戲教我的唄。”柚柚指著一款iPad游戲驕傲地說。

最近央媒發文痛批了一款熱門游戲,不僅將其喻為“精神鴉片”,還指出“任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展”。該文一經刊出便一石激起千層浪,若干游戲公司一夜間市值蒸發千億元。對于該文的觀點,有人額手稱慶,也有人不乏擔憂。防止未成年人沉迷網絡游戲是無可厚非的,而作為父母與教育者,我們也應當同時關注到兒童沉溺于網絡游戲背后的心理原因,并客觀地看待電子游戲對兒童發展的利弊影響。

大量的心理學研究表明,電子游戲對兒童發展的影響是利弊參半的:它可能會導致兒童產生靜坐、肥胖、暴力、焦慮、抑郁、孤獨、視力下降、游戲成癮等問題,但如果適時適度地接觸內容適宜的電子游戲也可能會促進兒童的生理、動作、認知、情感、動機、個性與社會性的發展,而且如果善加利用的話,它還有助于促進抑郁癥、自閉癥、多動癥、阿爾茨海默病、創傷后應激障礙等疾病患者的康復……甚至美國食品藥品監督管理局(FDA)在2020年還批準了一款電子游戲作為治療兒童多動癥的處方藥。

在《戒癮》一書中,作者Mohammad 將成癮定義為借助某種物質或行為習慣,來掩蓋和逃離自己無法忍受的負面情緒。可見,兒童游戲成癮的根本原因可能并非在于電子游戲本身,而往往在于孩子的某些現實需求(如溫暖且有設限的親子關系等)無法得到滿足。因此,面對數字浪潮的沖擊,將“互聯網世代”完全置于“去電子化”的游戲真空中的做法恐怕并不現實。要抵制電子游戲對兒童發展的消極影響,需要家庭、學校、社會攜手,針對兒童游戲成癮背后的心理原因有的放矢地展開干預。