重載鐵路隧道貫穿巖溶地質施工技術探討

劉天鋼

【摘要】本論文依托浩吉鐵路土建工程18標段紅土嶺隧道,對在隧道貫穿巖溶超前地質預報探測的現狀進行分析,總結了針對貫穿巖溶的探測思路及方法,針對隧道貫穿巖溶處理的重難點,總結適用于隧道貫穿巖溶堆碴反壓、溶腔回填、超前支護、洞身開挖等的動態治理方案,取得了較好的治理效果,為隧道貫穿巖溶施工提供技術支持。

【關鍵詞】重載鐵路;隧道;貫穿巖溶;施工技術

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.33.080

1、依托工程概述

本文依托工程為浩吉鐵路土建工程十八標段紅土嶺隧道工程。浩吉鐵路是中國邁入高鐵時代修建的唯一一條國家干線的重載貨運通道鐵路,設計時速120km/h以上,全長1837公里,設計年輸送能力2億噸以上。浩吉鐵路紅土嶺隧道全長2995m,單洞雙線,無砟軌道。

紅土嶺隧道某洞段為白云巖,淺灰色,巖質較硬,強風化~弱風化,巖體較破碎~較完整,巖層產狀為:220°∠48°。圍巖級別為Ⅲ級,襯砌類型為Ⅲa型,施工工法為全斷面法。掌子面開挖至距離進口260米后,揭示圍巖巖性為白云巖,拱部巖溶、豎向裂隙發育,黏性土充填,巖面潮濕,地下水不發育。巖體被裂隙切割成破碎大塊狀,開挖后拱部有大塊孤石滑落,掌子面前方出現溶腔,經過現場地表巡查,溶洞已經貫穿至地表,深度約80米。

2、總體治理思路

在鐵路工程施工中,遇到巖溶隧道的情況較多,特別是宜萬鐵路,被稱為地質博物館,揭露各種形態的巖溶,具有較高的參考價值。但是由于地下工程的復雜多變性,揭示的地質形態各不相同,在常規的中等巖溶地區,由于地質條件相對較好,施工時,管理人員和作業人員的施工經驗欠缺,往往會對出現的特殊地質巖溶判斷不準。在有填充物的情況下,超前地質預報探測的準確度也會減弱。在各種交叉因素的影響下,溶洞處理的最好時機難以確定,具體的處理措施等級確定也較為困難。同時普通鐵路隧道投資控制嚴格,對于巖溶隧道的處理要求技術可靠、經濟合理,這樣也給隧道巖溶施工提出了較高地要求。為了確保紅土嶺隧道貫穿巖溶的治理措施可靠性、經濟性,根據巖溶的進一步探測情況動態調整治理方案。

2.1初步方案確定

對該不良地質主要采取措施為:①回填洞碴反壓至拱頂,②對溶腔回填混凝土(回填厚度3m)、并注漿加固,③設置洞身中管棚超前支護(長度10m),④圍巖級別調整為Ⅴ級,采用Vc襯砌類型,施工工法采用三臺階臨時仰拱法。在施工過程中根據超前地質預報、監控量測、現場實際地質情況做局部調整。

2.2實施方案過程調整

通過水平探孔探測溶腔深入掌子面前方至9.2m,距離管棚起點為9.2m,為確保管棚端頭搭接在穩定的巖層上,將管棚長度從10m調整為15m;同時,為保證管棚上部覆蓋足夠厚度的混凝土,拱頂以上混凝土回填厚度從3m調整為4.5m。

3、貫穿巖溶治理方案

3.1回填洞碴反壓

紅土嶺隧道該洞段揭示貫穿巖溶后,為了防止巖溶空腔在地應力作用下進一步垮塌擴大,對已經實施洞段造成次生災害,立即采取了堆碴反壓的應急處理措施,采用洞碴對掌子面進行回填反壓至拱頂,拱頂預留1.5m空間(機械無法處理部位)以進行混凝土灌注。回填洞渣采用裝載機反推至掌子面,并采用挖機壓實。

3.2超前地質預報加強探測

彈性波反射法(TSP203)、電磁波反射法(地質雷達)是最早確定隧道施工前方地質情況的技術手段。在隧道地質探測時,彈性波反射法(TSP203)按照每100m洞段探測一次,電磁波反射法(地質雷達)按照每30m洞段探測一次。探測時距離掌子面的距離越遠探測效果越差。

在紅土嶺隧道該洞段巖溶揭示前,彈性波反射法(TSP203)、電磁波反射法(地質雷達)都是按照計劃的探測里程進行的,探測結果為前方地質變差,建議調整圍巖級別,但并未準確判斷出巖溶的具體地質情況。

在采用水平探孔揭示紅土嶺隧道該洞段巖溶揭示后,在掌子面(距離巖溶空腔為5米)重新進行了彈性波反射法(TSP203)、電磁波反射法(地質雷達)技術探測。根據超前地質預報報告,對掌子面前方的巖溶空腔進行了準確的描述,與超前水平探孔、超前炮孔揭示的情況基本一致。

為了進一步探測巖溶向地表的發展情況,經過測量定位,在地表開展了地質調查,同時在地表補充施做了彈性波反射法(TSP203)、電磁波反射法(地質雷達),確定了紅土嶺隧道該巖溶空腔已經貫穿至地表,為準確確定處理范圍提供了可靠的地質參考。

3.3溶腔回填

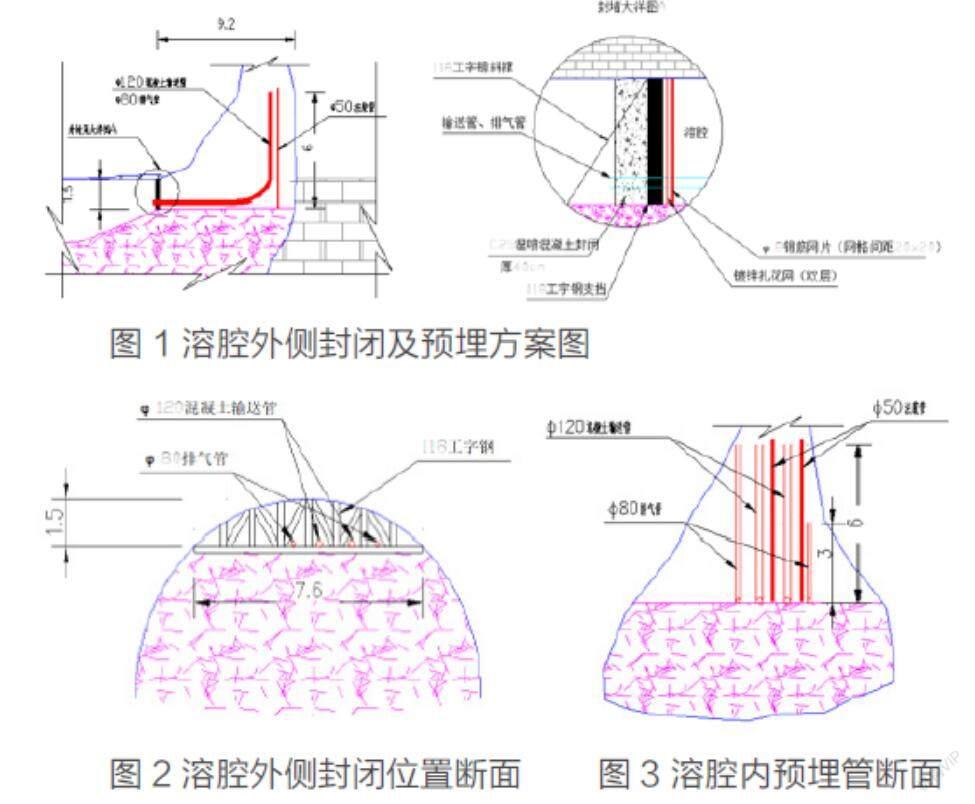

根據超前地質預報的探測情況,紅土嶺隧道貫穿巖溶沿洞軸線長度為9.2米,向洞頂發展約80米,周邊巖溶不發育,由此確定巖溶空腔向上處理5~6米。具體處理方案為:在溶腔內預埋φ120mm混凝土輸送管、φ80mm排氣管及φ50mm注漿管各2根,固定牢靠后,在掌子面位置采用I18型鋼進行支擋,支擋內鋪φ8鋼筋網片(網格間距20×20)和2層鍍鋅扎花網,外側噴射40cm厚C25混凝土進行封閉,混凝土輸送管、排氣管口引出至封閉位置外,具體結構及示意見下圖。

溶腔回填的具體施工工藝如下:

(1)待封閉口C25噴混凝土達到一定強度后,向溶腔內泵送C25混凝土進行回填。

(2)混凝土輸送管共2根,一根為主輸送管,另一根為備用輸送管,高度均為6m(深入頂拱以上4.5m)。開始輸送混凝土前,先往管道和溶腔內輸送10m3砂漿(M20)。

(3)排氣管共設置2根,一根高度為3m,另外一根高度為6m。混凝土回填過程中,當3m高排氣管開始返漿后,封閉該排氣管,暫停2~3小時待灌入混凝土初凝后方可繼續灌注。當備用輸送管、6m高排氣管開始返漿后,分別對其進行封閉,再往空腔內泵入10m3混凝土即可結束灌注。

(4)回填灌漿管共設置2根,高度均為6.25m。頂拱回填注漿待開挖后再進行,水灰比按1:1重量比注入20m3進行控制。

(5)施工過程中隨時觀察封堵面、洞碴回填反壓地面,發現漏漿、松動、破裂等異常情況時暫停施工進行處理,確保安全后繼續實施。

3.4管棚及超前小導管施工

從掌子面所在里程起,在洞頂150°范圍設置一環φ89mm、L=15m洞身長管棚,注漿孔隙率取30%。

其余地段采用φ50mm、L=5m超前小導管,超前小導管與管棚搭接長度按不小于1.5m計,注漿孔隙率取30%。

3.5洞身開挖支護

巖溶洞段確定長度為15m,圍巖級別調整為Ⅴ級,采用Vc襯砌類型,施工工法采用三臺階臨時仰拱法。為了保證溶洞回填后的結構穩定性,在實施了管棚及超前小導管的超前支護措施后,巖溶洞段開挖等到回填混凝土強度達到100%后進行。揭示巖溶空腔部位的主要采用機械開挖,局部采用鉆爆法施工,但是應控制單次起爆藥量,通過巖溶空腔后5m后,恢復道隧道常規的施工方法。

3.6監控量測

管棚施工前,將掌子面處已設置的觀測點轉向小里程側移10米,從掌子面位置起,V級圍巖段按每5m一個斷面埋設監控量測點。施工過程中,加強超前地質預報和監控量測工作,發現異常情況及時報告并采取處理措施。

3.7現場施工管理措施

為了確保紅土嶺隧道貫穿巖溶處理的順利實施,施工過程中加強掌子面及作業面的照明,加強洞內通風、排污,改善洞內施工環境及交通條件,做好應急物資準備,確保施工安全。加強項目部、工區、作業隊逐級管理全面到位,加強現場三檢制和班組長責任制的運行,加強施工組織和現場指揮,確保該段貫穿巖溶治理過程的安全和質量。

4、監控量測情況及治理效果

紅土嶺隧道貫穿巖治理施工過程中圍巖穩定,未發生溜塌、管棚侵限,施工期間及仰拱鋼架封閉成環后監控量測數據穩定,未出現黃色、紅色預警。制定的上述隧道貫穿巖治理處治技術措施達到預期設計效果,在安全、有序掘進通過巖溶段時起了非常重要的作用。

結語:

本文就紅土嶺隧道貫穿巖溶的治理問題,分析了彈性波反射法(TSP203)、電磁波反射法(地質雷達)在遇到隧道特殊地質時的局限性;總結了在揭示貫穿巖溶地質時超前地具體探測位置、探測方法和應該增加的探測內容;總結了隧道貫穿巖溶堆碴反壓、溶腔回填、超前支護、洞身開挖等具體的動態治理的方法。根據施工過程中和后期的監控量測情況,紅土嶺隧道貫穿巖溶治理技術可靠、穩定、合理。該論文總結的貫穿巖溶的治理方案對類似的鐵路、公路隧道巖溶治理有較高的參考價值。

參考文獻:

[1]王玉琴、高樹全.綜合超前地質預報技術在貴南鐵路巖溶隧道中的應用.中鐵二院工程集團有限公司.工程地質物理學報,2018.11(04).

[2]石玉龍.膨脹巖隧道圍巖參數反演與穩定性分析.西安理工大學碩士學位論文.

[3]肖海濤.重載鐵路隧道穿越填充型巖溶處治技術研究與探討.地基與基礎工程技術創新與發展(2017).