上海寶山地區空氣污染物對兒童皮炎濕疹門診人次的影響

張春華 彭明霞 張燕 商婷

【摘要】目的: 探討上海市寶山區主要大氣污染物與兒童皮炎濕疹門診人次的關系。 方法:收集2014年1月1日~2015年12月31日上海市寶山區中西醫結合醫院皮膚科兒童皮炎濕疹患者的月門診量資料,從寶山區環保局環境檢測站獲得同期大氣污染物濃度資料,采用線性相關回歸模型分析該期間大氣主要污染物月平均濃度與兒童皮炎濕疹月門診人次之間的關系。 結果: 兒童皮炎濕疹患者月均門診人次與大氣污染物中PM2.5、PM10、NO2、SO2的月平均濃度均呈正相關關系,其中PM2.5與月均門診人次的相關性最為顯著,而且各種污染物濃度每增加10μgm3,兒童皮炎濕疹門診人次的增加量也不同,其中SO2所對應的門診增加量最大,其后依次是NO2、PM2.5、PM10。 結論: 該地區大氣污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2濃度的升高可能會增加兒童皮炎濕疹發病的危險性。

【關鍵詞】空氣污染物;皮炎;濕疹;兒童

【中圖分類號】R72? ?【文獻標識碼】A? ?【文章編號】2026-5328(2021)07-097-03

近年來,空氣污染對人類健康的影響越來越受到人們的關注。空氣污染不僅影響人類呼吸系統、心血管系統、免疫系統等,而且具有誘發癌癥的風險,同時與某些皮膚病的發生發展亦有密切關系[1-4]。皮炎濕疹類皮膚病是皮膚科最常見的一大類疾病,大多與過敏有關,其病因復雜,發病機制尚未完全明確,目前認為與免疫、環境、感染、飲食、家族史等因素有關,而且這類疾病在兒童中的發病率較高。有研究提示皮炎濕疹的發病與空氣污染有一定的關系[5,6],值得引起重視。為探討上海市寶山地區環境空氣污染與兒童皮炎濕疹發病的關系,本研究采用線性相關回歸模型分析大氣主要污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2對兒童皮炎濕疹發病的影響,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

1.1.1病例資料

病例納入標準:①2014年1月1日至2015年12月31日期間來我院皮膚科就診并診斷為皮炎、濕疹的患兒,包括濕疹、特應性皮炎、過敏性皮炎、接觸性皮炎、脂溢性皮炎、面部皮炎、濕疹樣皮炎等,年齡0~15歲;②上海市寶山區常住人口;③排除僅開藥掛號的病例和長期系統應用糖皮質激素的患者以及合并有嚴重系統疾病的患者,數據來自我院HIS系統。

1.1.2 空氣污染物資料

收集同期內各個月份大氣污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2的平均濃度,大氣污染物數據來自于上海市寶山區環保局環境檢測站。

1.2方法

全球大多數大氣污染物人群健康研究趨向于線性-無閾值模型,即直線回歸模型是分析大氣污染與人群患病關系的常用統計模型[7,8]。故本研究采用直線回歸模型分析兒童皮炎濕疹門診人次與大氣污染物濃度之間關系。

1.3統計學分析

應用SPSS17.0統計軟件建立數據庫,計量資料以表示,大氣污染物月平均濃度之間關系進行Pearson相關分析,月平均門診人次與大氣污染物月均濃度的關系采用線性回歸分析,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 兒童皮炎濕疹患者門診量概況

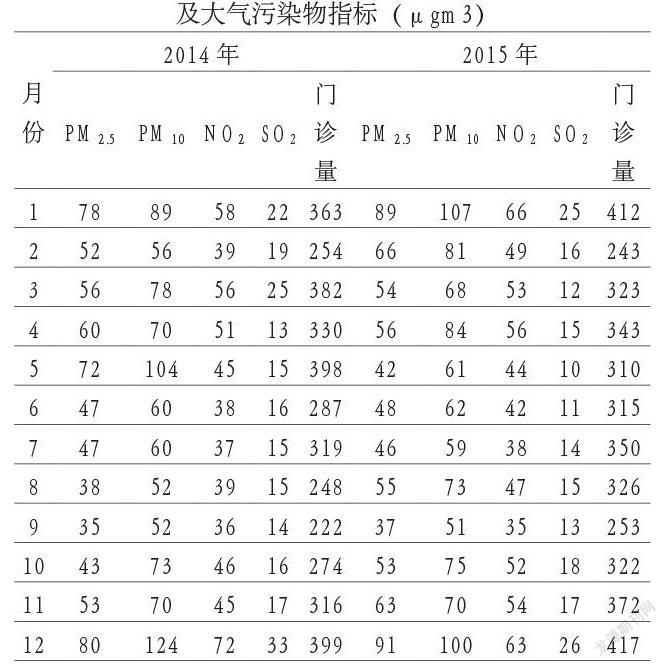

2014年1月~2015年12月我院0~15歲皮炎濕疹患兒門診量共有7778人次,平均每月324.0855.22人次,詳見表1。

2.2 上海市寶山區大氣污染情況

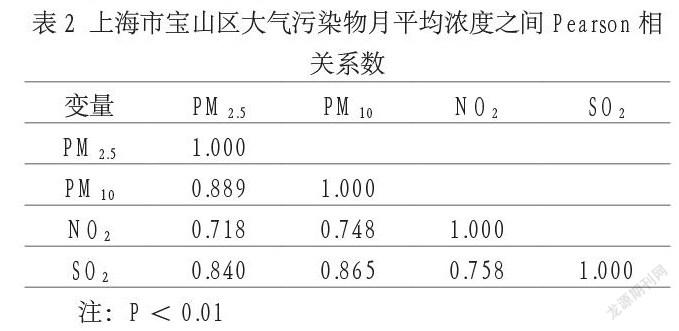

2014年1月~2015年12月,上海市寶山區大氣污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2的月平均濃度分別為56.7115.66μgm3、74.1319.10μgm3、48.3810.02μgm3、17.175.43μgm3,具體詳見表1。將各污染物濃度進行相關性分析,發現4種污染物月平均濃度兩兩之間均成正相關關系(均P<0.01),見表2。

2.3 大氣污染物對兒童皮炎濕疹患者門診量的影響

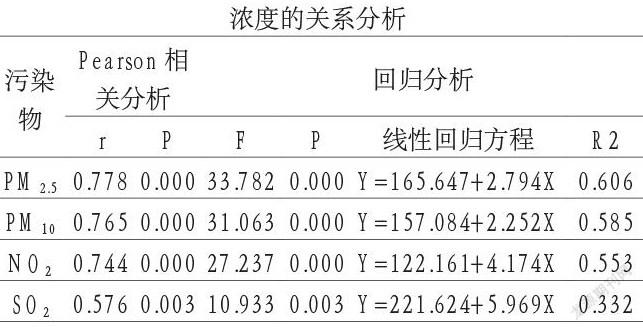

用線性相關回歸模型對數據進行擬合,發現兒童皮炎濕疹患者月均門診人次與大氣污染物中PM2.5、PM10、NO2、SO2的月平均濃度均呈正相關關系,其中PM2.5與月均門診人次的相關性最為顯著。回歸分析可知,經F顯著性檢驗,均有P<0.05,即回歸方程均有意義,線性回歸方程可建立,由此可見,兒童皮炎濕疹患者月均門診人次的增加與PM2.5、PM10、NO2、SO2月平均濃度的升高基本呈線性,且根據回歸系數可判斷,各種污染物濃度每增加10μgm3,兒童皮炎濕疹門診人次的增加量也不同,其中SO2所對應的門診增加量最大,為59.69人次,其后依次是NO2(41.74人次)、PM2.5(27.94人次)、PM10(22.52人次),見表3。

3 討論

皮炎濕疹類皮膚病在臨床上極為常見,包括濕疹、特應性皮炎、接觸性皮炎、脂溢性皮炎等,其發病率較高,之前我們調查研究顯示,本地區6~15歲中小學生濕疹患病率為12.89% [9],西方發達國家一般人群患病率為10.7% [10]。這類疾病發病機制尚未完全明確,目前多認為是在機體內部因素如免疫功能異常、皮膚屏障功能障礙等基礎上,由多種內外因素綜合作用的結果,外因如環境或食品中的過敏原、刺激原、微生物、環境溫度或濕度的變化、日曬等均可以引發和加重皮炎濕疹,而大氣污染可能是其中值得重視的因素之一。

大氣污染物包括顆粒物、硫氧化物、氮氧化物、碳氫化合物、重金屬類、含鹵素氣體等,但城市中大氣污染物主要成份為可吸入顆粒物(PM2.5、PM10)、NO2、SO2、O3等。國內外文獻報道,大氣污染物中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3均可能影響皮炎濕疹的發生[11-13]。寶山區是上海污染較為嚴重的區域,境內有寶鋼集團、石洞口發電廠等大型企業,同時港口航運和陸路交通發達,有大量的航船和貨車經過,這些固定源和流動源會排放出大量的SO2和NO2,并能在大氣中逐步轉化,進一步加重大氣細顆粒物PM2.5污染[14]。我們用線性相關回歸模型對數據進行分析,發現兒童皮炎濕疹患者月均門診人次與大氣污染物中PM2.5、PM10、NO2、SO2的月平均濃度均呈正相關關系,其中PM2.5與月均門診人次的相關性最為顯著,而且各種污染物濃度每增加10μgm3,兒童皮炎濕疹門診人次的增加量也不同,其中SO2所對應的門診增加量最大,其后依次是NO2、PM2.5、PM10,這與國內外文獻報道的研究結果[11-13]相似,即大氣污染物濃度的升高可能會增加皮炎濕疹發病的危險性,也進一步證明了空氣污染給人類健康帶來的危害。上述結果也表明,氣態污染物(SO2、NO2),對兒童皮膚病發生的影響要大于可吸入顆粒物(PM2.5、PM10),可能是氣態污染物與水發生反應生成腐蝕性的酸性物質,破壞皮膚屏障,而且分子量小,容易穿透皮膚屏障進入真皮及皮下組織,同時氣態污染物也更易進入人類呼吸道,進而入血液系統、免疫系統等,通過反復刺激機體,產生炎癥反應、變態反應等,但具體機制如何,目前研究有限,有待進一步探究。而且兒童皮膚薄嫩,免疫系統等比成人弱,大氣污染物對兒童的危害可能更大。

本研究還顯示,2014年1月~2015年12月上海市寶山區大氣污染物PM2.5、PM10、NO2、SO2的月平均濃度分別為56.7115.66μgm3、74.1319.10μgm3、48.3810.02μgm3、17.175.43μgm3,其中PM2.5、PM10、NO2均高于環境空氣質量標準(GB3095-2012)中規定對應污染物二級濃度限值,而且4種大氣污染物月平均濃度兩兩之間均成正相關,這與文獻報道[15]類似,PM2.5已成為上海空氣污染的首要污染物[15],PM2.5相對PM10因為其顆粒小,表面積相對大,更易富集空氣中有毒重金屬、酸性氧化物、有機污染物、細菌和病毒等,并能使毒性物質有更高的反應和溶解速度,而且能長時間停留在空氣中,所以對人體傷害更大。但目前可吸入性顆粒物對皮炎濕疹發病影響的機制尚不清楚,有研究顯示可吸入顆粒物中某些成份可作為接觸性或吸入性過敏原,誘發機體產生變態反應,有些成份還可以通過氧化應激反應和炎癥反應等引起皮膚細胞和組織損傷[16-19]。

本研究也存在一定的局限性:第一,雖然上海市寶山區是重工業區,但由于屬沿海沿江地區,大氣污染物彌散相對較快,而且一些重污染排放企業逐漸移向外地,所以寶山區出現重污染天氣較少;第二,本研究采用的污染物濃度并不能完全代表人群暴露濃度;第三,門診量數據來自本區一家醫院,數量有限,但我院位于寶山區的中心城區,門診患者數量位列本區最大,所以具有一定的代表性。

綜上所述,上海市寶山區兒童皮炎濕疹患者門診人次與大氣污染物濃度呈正相關關系,且基本呈線性,即隨著污染物濃度的增加兒童皮炎濕疹門診人次也隨之增加,證實了大氣污染是兒童過敏性皮膚病發生的一個危險因素,而且SO2所對應的門診人次增加量最大,其后依次是NO2、PM2.5、PM10。本研究提示大氣污染物濃度的升高可能會加重皮炎濕疹發病的危險性,但具體機制并不明確,有待進一步研究。

參考文獻:

[1] 李男, 毛明清, 宋楠,等. PM2.5對機體影響及其機制的研究進展[J]. 沈陽醫學院學報, 2018, 20(1): 70-74.

[2] Mancebo SE, Wang SQ. Recognizing the impact of ambient air pollution on skin health[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2015, 29(12): 2326-2332.

[3] Puri P, Nandar SK, Kathuria S, et al. Effects of air pollution on the skin: A rexiew[J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2017, 83(4): 415-423.

[4] Boo YC. Can plant phenolic compounds protect the skin from airborne particulate matter?[J]. Antioxidants(Basel), 2019, 8(9): pii:E379.

[5] Xu F, Yan S, Wu M, et al. Ambient ozone pollution as a risk factor for skin disorders[J]. Br J Dermatol, 2011, 165(1): 224-225.

[6] Guo Q, Liang FC, Tian L, et al. Ambient air pollution and the hospital outpatient visits for eczema and dermatitis in Beijing:a time-stratified case-crossover analysis[J]. Environ Sci Process Impacts, 2019, 21(1): 163-173.

[7] Schwartz J, Laden F, Zanobetti A. The concentration-response relation between PM2.5 and daily deaths [J]. Environ Health Perspect, 2002, 110(2): 1025-1029.

[8] 朱悅, 楊小南, 李宇斌. 沈陽市某地區大氣污染與兒童呼吸系統疾病門診人次的關系[J]. 環境與健康雜志, 2008, 25(7): 575-578.

[9] 張春華, 彭明霞, 張燕,等. 上海市寶山區兒童過敏性皮膚病調查及相關因素分析[J]. 世界臨床藥物, 2016, 37(8): 523-527.

[10] Hanifin JM, Reed ML. Eczema prevalence and impact working group. A population-based survey of eczema prevalence in the United States[J]. Dermatitis, 2007, 18(2): 82-91.

[11] 李永荷, 王旭英, 王巧偉,等. 北京市某醫院皮炎患者門診量與空氣污染的相關性研究[J]. 中華皮膚科雜志, 2015, 48(12): 835-839.

[12] 呂宏梅, 王旭英, 王巧偉,等. 北京市空氣污染對濕疹患者門診量影響的時間序列研究 [J]. 臨床皮膚科雜志, 2016, 45(5): 328-331.

[13] Yang SI. Particulate matter and childhood allergic diaeases[J]. Korean J Pediatr, 2019, 62(1): 22-29.

[14] 馬劍麗. 上海寶山區PM2.5特征研究與源解析研究[J]. 環境科學與管理, 2014, 39(4): 120-123.

[15] 成亞利, 王波. 上海市PM2.5相關因素的研究[J]. 數學理論與應用, 2014, 34(3): 96-103.

[16] Piao MJ, Ahn MJ, Kang KA, et al. Particulate matter 2.5 damages skin cells by inducing oxidative stress, subcellular organelle dysfunction, and apoptosis[J]. Arch Toxicol, 2018, 92(6): 2077-2091.

[17] Pecorelli A, Woodby B, Prieux R, et al. Involvement of 4-hydroxy-2-nonenal in pollution-induced skin damage[J]. Biofactors, 2019, 45(4): 536-547.

[18] Kim M, Kim JH, Jeong GJ, et al. Particulate matter induces pro-inflammatory cytokines via phosphorylation of p38 MAPK possibly leading to dermal inflammaging[J]. Exp Dematol, 2019, 28(7): 809-815.

[19] Romani A, Cervellati C, Muresan XM, et al. Kerationcytes oxidative damage mechanisms related to airbone particle matter exposure[J]. Mech Ageing Dev, 2018, 172(6): 86-95.

基金項目:上海市寶山區科學技術委員會科研項目(編號:12-E-17)

第一作者:張春華,碩士研究生,主治醫師;研究方向:變態反應性皮膚病、皮膚外科等。

通訊作者:彭明霞,女,副主任醫師,本科,研究方向:變態反應性皮膚病、痤瘡等。