區域協同視角下的科創空間組織模式探析

合肥市規劃設計研究院 金墨非

當前,科技創新已成為全球城市發展的核心競爭力和前進的源動力,積極打造科技創新空間成為許多城市提升綜合實力和抗風險能力的重要舉措。然而,我國傳統的科創空間組織模式主要為工業園、科技園、科學城等相對孤立的模式,各創新主體和創新要素之間壁壘重重,難以實現有效協同。探索適合科技創新資源優化配置的空間組織模式,對城市創新驅動力的發展具有重要意義。

一、區域創新體系

區域協同發展是區域經濟發展到達一定階段后的產物,也是新型城鎮化的必然要求。《國家新型城鎮化規劃 (2014—2020)》中明確提出:優化城鎮化發展格局,深化城市間的功能分工和協作,建立跨區域的完善的城市發展協同機制,加快區域一體化發展。由此可以看出,區域協同發展是國家和地區應當長期遵循的戰略方針政策。

在區域協同的背景下,區域創新體系應運而生。區域創新體系指的是在特定的區域范圍內,由提供科技創新技術的科技企業、高等教育機構和科研院所等實體所構成的,由政府和其他社會服務組織廣泛參與的,一個創造和轉化科技創新知識、技術和產品的創新網絡體系[2]。區域經濟學研究者認為,科技創新資源的地域性聚集對科技成果的產出和轉化形成了倍增效應[3]。同時,協同創新理論的研究者也認為,優質的科技創新資源在一定地域范圍內的空間集聚和合理分配,能夠對區域內的科技創新和經濟發展起到推動作用[4]。

二、“科創走廊”模式

區域創新體系的空間組織模式可能呈現出多種形態,有“谷”、有“帶”、有“城”、有“區”,其共同特征都是科技創新實體資源在一定空間范圍內聚集并進行高強度的科技創新生產活動。帶狀的“科創走廊”作為區域創新體系最靈活的空間組織模式,其改變了傳統科技園區的固有空間模式,強調科技創新空間與城市功能空間更大程度的開放和融合。“科創走廊”空間組織模式在現有的分散無序的科創資源基礎上構筑了若干“科創空間構成要素(如城、區、點等)”,這些空間要素中匯聚著大量前沿的科技企業、高等教育機構和科研機構等科技創新實體組織。“科創空間構成要素”在帶狀空間上集聚,配備以良好的配套支撐體系,并且提供混合的居住辦公空間和休閑娛樂場所。

“科創走廊”空間模式區別于傳統的工業園、科技園等形式,能夠通過聚集和優化科技創新要素的空間分布,實現各要素間的協同互補,消除各要素間由于孤立而造成的壁壘,獲得超越各要素獨立創新的溢出效應[5]。因此,“科創走廊”空間模式能夠在更大程度上匯聚科技創新資源,營造科技創新氛圍,吸引科技創新人才,實現區域科技創新聯動發展。同時,高強度的資源集聚能夠形成更大的市場影響力,并且能夠通過共享城市公共設施降低科技創新的資源成本,吸引更多科創走廊外的創新要素注入,從而進一步擴大規模和市場影響力,形成科技創新良性循環。

三、環巢湖科技創新走廊規劃探索

創新位于五大新發展理念之首,我國經濟發展進入新常態,必須用新動能推動新發展,要依靠創新,不斷增加創新含量,把我國產業提升到中高端。科教資源豐富是合肥最大的優勢,環抱巢湖是合肥獨一無二的資源。建設環巢湖科技創新走廊是加快建設綜合性國家科學中心和國家級合肥濱湖新區的重要內容,是扎實推進五大發展行動計劃的重要舉措,對加快建設長三角世界級城市群副中心、打造“大湖名城、創新高地”具有戰略牽引和支撐作用。

(一)規劃目標

環巢湖科技創新走廊旨在以綜合性國家科學中心為核心,以國家實驗室為基石,依托交叉前沿創新平臺和產業創新轉化平臺等,打造環巢湖科技創新走廊的創新發展核心引擎。以國家級濱湖新區為基礎,探索全面創新改革試驗、綠色發展的新體制,建設全國科技創新中心和產業創新中心,打造環巢湖科技創新走廊的戰略框架。

(二)空間布局

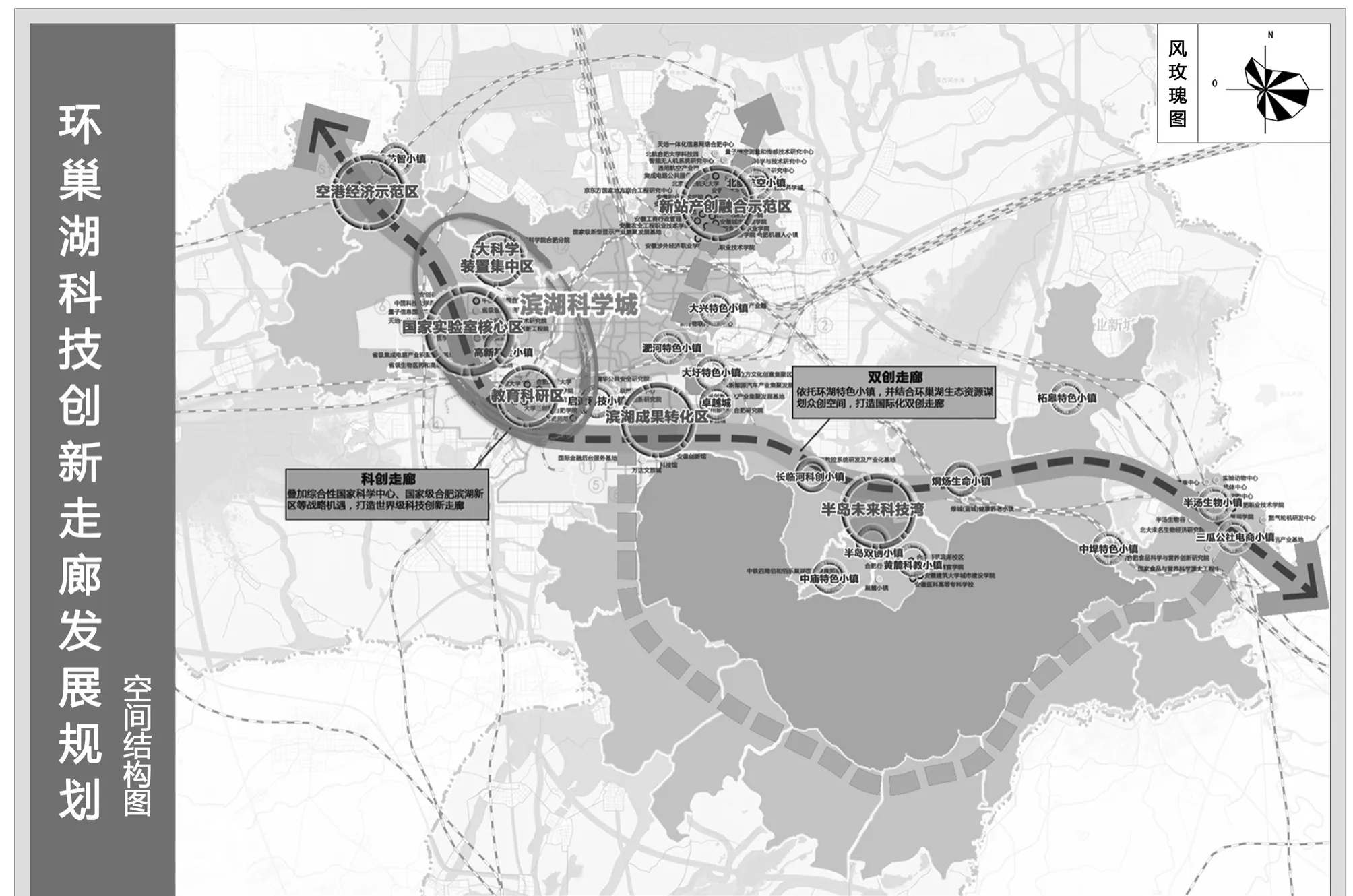

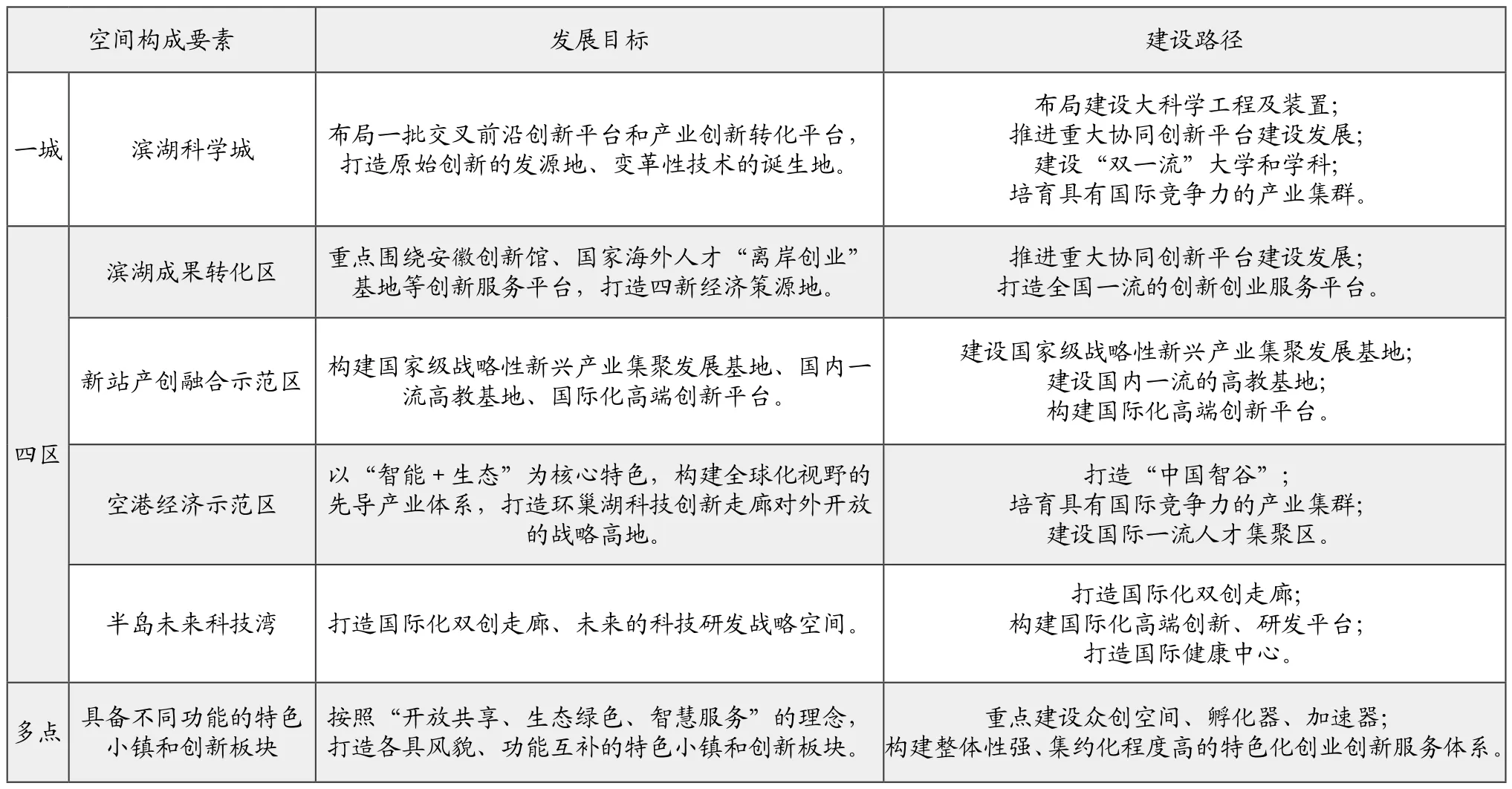

《環巢湖科技創新走廊規劃》按照“全域統籌、產創融合、生態優先、高端集聚”的要求,構建了Y型環湖廊道和“一城、四區、多點”的空間結構(見圖1、表1)。

圖1 《環巢湖科技創新走廊規劃》空間結構圖

表1 《環巢湖科技創新走廊規劃》空間構成要素表

“一廊”即Y型環湖廊道。“一廊”東西向以方興大道為主軸,全長約110公里,南北向以大眾路為主軸,全長約30公里,有機串聯創新平臺載體和產業功能區,是環巢湖科技創新走廊的戰略空間。其依托交通主干線,集聚一流研發平臺、頂尖創新團隊和高端服務機構,積極導入優質公共服務設施,優先布局優質教育資源、國際學校、高等級醫院等,加快形成快捷便利的綜合立體交通體系,構建集科技創新帶、快速交通帶、新興產業帶、品質生活帶、綠色生態帶和旅游休閑帶有機融合的生產生活生態廊道。

“一城”即濱湖科學城。“一城”依托綜合性國家科學中心,建設全國性產業創新平臺和世界一流的大科學裝置群、科研機構和學科專業,是環巢湖科技創新走廊的核心區。“一城”旨在布局建設大科學工程及裝置,催生變革性技術與產品,增強在前沿技術創新中的話語權,積極推進量子信息科學國家實驗室、新能源國家實驗室、未來網絡試驗設施的建設,推進重大基礎研究和前沿高新技術研究成果工程化、產業化,推進家電產業智能化升級,打造具有國際競爭力的產業集群。

“四區”即濱湖成果轉化區、新站產創融合示范區、空港經濟示范區和半島未來科技灣。“四區”是環巢湖科技創新走廊的戰略高地,濱湖成果轉化區重點圍繞安徽創新館、合工大智能制造技術研究院、中科院廣州能源所合肥研究院等創新服務平臺,打造四新經濟策源地。新站產創融合示范區以培育世界級產業集群為核心,以建設國家級戰略性新興產業集聚發展基地、國內一流高教基地、國際化高端創新平臺為特色,打造環巢湖科技創新走廊的“產創融合”示范區。空港經濟示范區以“智能+生態”為核心特色,加強國際合作,構建全球化視野的先導產業體系,打造環巢湖科技創新走廊對外開放的戰略高地。半島未來科技灣以創新創業、健康產業和高等教育為主要特色,打造國際化雙創走廊。

“多點”包括北航航空小鎮、中德芯智小鎮、高新基金小鎮、長臨河科創小鎮、啟迪科技小鎮等11個環巢湖特色小鎮,是環巢湖科技創新走廊的戰略支點,其以“開放共享、生態綠色、智慧服務”為理念,以建設眾創空間、孵化器、加速器為重點,主攻研發、中試、孵化,兼顧居住、教育、醫療衛生等基本生活服務,打造成為環巢湖科技創新走廊的多元活力區。

(三)配套支撐體系

(1)打造外聯內暢的交通體系。構建以交通軸線為核心,以高鐵網、高速網、道路網、軌道網為支撐的“一核四網”綜合交通體系。對外重點完善高速鐵路、高速公路等交通線網,增強環巢湖科技創新走廊的交通輻射力,對內依托快速路和軌道交通,打造環巢湖科技創新走廊交通軸線,優化內部道路網、軌道網體系,增強環巢湖科技創新走廊內部交通網絡化程度。

(2)構建國際化、高品質的公共服務體系。以創新、開放、共享的理念,推進環巢湖科技創新走廊公共服務設施建設,重點在國際化功能服務配套、保障性公共服務設施建設等方面系統性提升環巢湖科技創新走廊整體公共服務品質。

(3)構建高效安全的市政基礎設施體系。樹立系統性、前瞻性的思維方式,統籌規劃環巢湖科技創新走廊基礎設施體系,優化基礎設施布局,提高設施運行效率,保障環巢湖科技創新走廊全面高速發展的需求。

(4)以人才為核心,打造創新人才高地。以人才為核心,把握人才成長規律,突出“高端引領、以用為本”,緊緊圍繞制度化、市場化、專業化目標,完善富有競爭力的人才集聚制度,創新有利于激發人才活力的體制機制,優化人才創新創業綜合環境,把環巢湖科技創新走廊打造成為創新創業人才高地。

(5)構建多層次、多渠道、多元化的金融體系。秉持“產業為本、金融為用”的原則,積極完善科技金融服務體系,積極借力多層次資本市場,推動培育創新創業融資新模式,構建覆蓋創新創業全鏈條的多層次、多渠道、多元化投融資支撐體系,打造更具活力的創新創業生態系統。