凝視與演繹:基于奇觀/展演范式的展館受眾研究

——以深圳市當代藝術與城市規劃館為例

車學森

(香港中文大學 文學院,香港 999077)

后疫情語境下,世界各地的展館和藝術家在文化藝術的創作方向、 作品形態及呈現方式方面都經歷了前所未有的解構與建構。隨著數字化與人工智能技術在當代視覺藝術傳播中的作用日益顯著,如何憑借講求內涵厚度的文化與訴求感動深度的創意,來激發城市文化產業的蓬勃發展?這也是打造創意城市過程中應該審慎思辨的核心問題。同時文化創意產業亟待復蘇,重新審視與反思藝術館的受眾研究,成為當下文化藝術領域無可回避且尤為迫切的一項重要議題。

基于此,該文試圖通過奇觀/展演范式(Spectacle/Performance Paradigm)的理論框架,探究深圳市當代藝術與城市規劃館的目標受眾與受眾發展策略,為展館的受眾研究提供行之有效的研究思路與派生路徑。

1 奇觀/展演范式的概念意涵

隨著科技更迭與創新,新媒體、沉浸式體驗、人機交互技術等逐步融入藝術創作以及滲透進市民的日常生活,關于智能時代藝術館的受眾研究愈發受到學界、業界的關注。在此背景下,學者Abercrombie和Longhurst 于1998年提出了奇觀/展演范式(Spectacle/Performance Paradigm)[1],用以研究新媒介因素下的簡單受眾(Simple Audience)、大眾受眾(Mass Audience)、擴散受眾(Diffused Audience)3 種受眾類型[2]的特征與行為。奇觀/展演范式將受眾研究的邏輯起點建構在“認同”之上[3],受眾在多維度的媒介洪流中依據想象性的自我展演來擇取、重組與建構認同,并強調擴散受眾已經逐步從以“單向觀看”為核心的傳統觀展體驗嬗變為“看與被看兼具”[4]的“媒介滲透—日常互動—展演—奇觀/自戀”4 個循環階[5]。

2 深圳市當代藝術與城市規劃館受眾分析

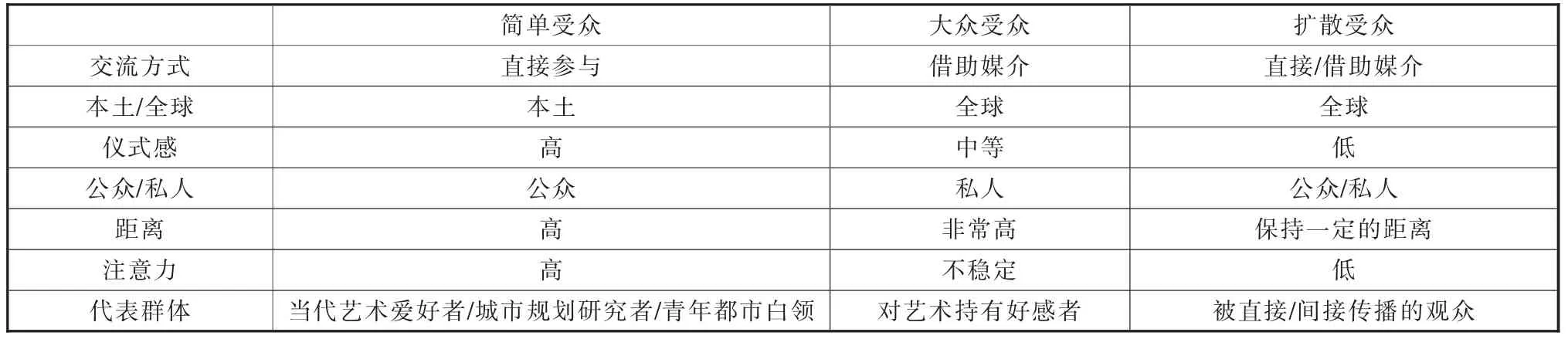

“兩館”由當代藝術館和城市規劃展覽共同組建而成,藝術館從設計、美學、城市規劃等多重視角出發,將美學意識與生活理念相結合,展示宏大的文化藝術理念、呈現精美絕倫的美學盛宴,先后舉辦了深圳時裝周、深圳設計周、深港城市/建筑雙城雙年展等展覽與活動。通過奇觀/展演范式的3 種受眾類型進行分類,結合“兩館”的展演風格、展演內容、展演途徑、展演用語,構建起“兩館”受眾的群體圖像(見表1)。

表1 “兩館”三種類型受眾對比及代表群體

由表可知,“兩館”的受眾群體十分廣泛,且以藝術愛好者為主體。此外,通過參與式觀察法發現,自疫情以來,“兩館” 的主要受眾符合擴散受眾的特征與行為方式。此類受眾通過線下觀展或在線展館獲取相關的藝術資訊,而后在社交媒體上分享自己的觀展心得,塑造并強化了“文藝青年”這一人設。在“媒介滲透—日常互動—展演—奇觀/自戀” 的循環框架中,不僅將自己代入觀展者身份,同時扮演著表演者的角色,并從中不斷建構自己的認同。與此同時,受眾文化認同建構的實現,亦有利于提升展館的知名度,由此可知“兩館”的發展與受眾之間形成了一個相互成就,緊密相連的關系鏈。

2.1 媒介滲透:全媒體覆蓋的信息洪流

“兩館”十分迎合年輕一代的媒介接受偏向,除了實體的館藏展示以外,建立了全媒體覆蓋的宣傳渠道,主要將品牌宣傳媒介布局在微信公眾號、微博、知乎,同時面向海外社交平臺。

雖然藝術館自身的網站尚在建設中,但各個渠道的推廣內容也能在一定程度彌補網站的功能。譬如微信公眾號平臺上設置預約鏈接、售賣文創產品、提供館內服務;微博平臺上發布節目預告、展示演講錄像等。在全媒體覆蓋下產生的信息洪流,即使受眾不是藝術館的關注者,亦同樣能夠通過中間多種渠道間接地接收到藝術館的媒介信息。如上所述,在多維度超時空的媒介滲透下,不同受眾在不同的媒介平臺上都能直接或間接地感受到“兩館”的存在感。

2.2日常生活:制造話題引發受眾討論

除了媒介滲透傳播各類信息外,“兩館” 同樣重視熱點話題的制造。通過微信公眾號的推文爭論、線下的講座交流,營造藝術話題引發受眾參與探討,諸如“深圳當代藝術的關鍵詞是什么?”“深圳有沒有當代藝術? ”“有序復工,消費增長開始了嗎? ”等,以期增強受眾對藝術館的粘性與忠誠度。而無論是在線的話題討論,抑或是線下的面對面講座,往往受眾的反應是積極的、正面的。久而久之,受眾會在日常生活中有意或無意地與他人分享交流與“兩館”有關的觀點,吸引越來越多間接受眾參與進來。正是在這樣主體與客體的互動過程中,受眾對藝術館的良好印象被不斷強化,受眾的熱情與認同感亦同樣被不斷喚醒和激發。

2.3 展演:通過社交媒體自我美化

因為建筑的超前設計、 走在時尚潮流前列的展覽活動,“雙館”在市民心目中儼然成為一座網紅打卡點,成為文藝愛好者完美的冥想空間。在觀點自由的社交媒體平臺里,“兩館” 的受眾會選擇通過發布與建筑合影、觀展感言、文創產品的陳設以突顯與眾不同的文藝形象,標榜浪漫、自由、個性。

值得一提的是,這一類受眾在展演階段并非基于虛幻或憑空捏造的假想,而是熱衷于利用藝術作品、國際展覽、美學理論加以評析論道的二次創作。故此,“未來感”“科技感”“先鋒感官體驗”等這類關鍵詞充斥在社交言論的字里行間,在展演中促進文化認同的構建,進行沉浸式的自我美化、自我陶醉,展示自身有別于普通看客的獨特個性。

2.4 奇觀/自戀:自我滿足的個性化特征

在單一循環過程中,受眾的文化認同建構于奇觀/自戀階段[6]。正如前文所言,“兩館”的受眾在“看”與“被看”之間實現自我展演與自我滿足的文化認同和精神需求。首先,從“看”的角度來說,為了產生差異化的構思、個性化的觀點、獨異化的行為,受眾往往選擇符合文藝想象的展覽汲取靈感;從“被看”的視角而言,受眾在接觸多方媒介之后,從海量的信息中截取符合設想的片段,呈現出個性化特征的展演,實現了從“觀看者”到“表演者”的身份轉換,博取了更多外界的關注與贊譽。

其次,在身份轉換的過程中,受眾在一定程度存在著自戀心理,這種心理狀態導致受眾產生持續自我展演的動力與欲望。然而,自戀的心理同樣伴隨著自我仇恨的狀態,這種仇恨源自自我展演的滿足感和現實生活之中骨感的落差,即充滿人文關懷、藝術氣息的展演人設在現實中卻可能是為了生計而狼狽不堪的形象。為了緩解此類情緒的落差,受眾會選擇更加多樣化展演,以期尋求自我滿足和認同建構。

3 受眾發展策略:新媒體、智能化與社群藝術

近年來,媒介傳播范式的轉換、藝術與科技的融合、社會結構的變遷,使得展館在受眾發展層面不得不面臨3 個時代性的轉變: 新媒體時代下如何實現符合受眾價值取向的媒介滲透? 智能科技的蓬勃發展為藝術創作帶來怎樣的創新可能? 社群藝術理念方興未艾,藝術作品又通過何種藝術語言介入社群傳播?

3.1 依托新媒體組織形態營造高質量的媒介生態圈

在受眾拓展語境下,“兩館”通過發布館藏內容、制造輿論熱點話題來建構與深化受眾關系,并將這種互動關系嵌入尋常生活中。“兩館”于2017年開始著手打造媒介宣傳矩陣,然而,看似布局完整的媒介生態圈卻存在著受眾參與度低、資訊發布嚴重滯后、媒介功能定位模糊等諸多運營上的掣肘。面對媒介組織形態的失調與遲滯,從技術提升、功能定位、專業運營等多個人層面改進當前的媒介推廣和策劃運營顯得尤為迫切。一方面,“兩館”需要引進專業的新媒體數字化運營人才,重新布局各渠道的差異化營銷,比如說微信公眾號以提供在線服務(門票預訂、文創售賣)為主、知乎則發布藝術資訊,制造輿論為主、微博則以交流溝通,增進與受眾互動為主;另一方面,應介入更為新穎的媒介渠道,譬如短視頻領域尚處于展館推廣宣傳的藍海階段。在2019年,抖音藝術類視頻播放量已超6 344 億,這正是“兩館”亟待布局的新媒介、新渠道、新領域的現實原因。應當意識到短視頻在藝術推廣甚至藝術創作中的重要作用,換言之,這是科技與藝術融合的一種新趨勢。

3.2 從視覺呈現和觀展體驗豐富藝術的展演維度

藝術與科技融合的淵源由來已久,且每一次的科技革命皆能促使全新一輪藝術創作的范式轉換,就好比文藝復興時期,“油畫暗箱” 裝置之于“透視學”;19 世紀40年代攝影技術之于繪畫的藝術本體論;20 世紀初大眾媒介之于新媒介技術。迄今為止,科技革命仍在全球范圍內迅速興起,隨著疫情暴發所產生的對數字化展演的依賴,藝術與科技之間的融合將在視覺呈現和觀展體驗兩個層面為展館凝聚更多受眾的關注度。

首先,在視覺呈現上,當前的信息傳輸技術尚不能穩定清晰地實時轉播藝術展覽的實況,難以彌補藝術“在地性”缺失的遺憾。因此,應當重視諸如三維動畫、影像交互裝置、多媒體劇場、數字沉浸藝術等新興元素在展覽中的運用,從環境時空形態、聲光電影媒介、感知認知層次上,深度解構與重構以受眾感受為中心的藝術作品與藝術環境。

其次,在觀展體驗上,智能科技賦能藝術感知與觀展體驗,勢必演繹出一種無門檻、無邊界、高智能的藝術交互形態。以往的藝術展演通常按照標準化、規格化、產業化的流程運作,倘若實現多種智能與藝術的融合,將藝術的觀賞體驗通過沉浸式、交互式、多樣式的展演,帶給觀眾的視覺感受與領悟將是完全顛覆性的。

3.3 培育展館互動機制下的社群文化認同與地方歸屬

自1980年以來,從傷痕美術、新生代和以消費文化批判為核心的藝術,再到21 世紀初的青春藝術,逐漸衍生出一個全新“向下看”的藝術視角——關注社會轉型中的不同社會階層。如今,展館更應該沿襲這種藝術思路,不以高高在上的姿態獨善其身,而是做到擺低身段,深入到社區居民的日常生活中去,從社區的不同階層群體中獲取平日不常關注的藝術靈感。

“兩館”亦同樣可以從某個視角出發,無論是關愛都市流浪漢的視角、教育公平性的視角、臨終關懷的視角抑或是外來人口在深圳居住適應性的視角,都非常具有人文關懷的意義。一方面不僅促進社會思考對社會底層給予更多的關注; 另一方面鼓勵藝術的表達更趨于理性化、合理化、人性化;同時,也能在市民的心目中增加好感,在培育社群文化認同與地方歸屬的同時,將社區居民發展成為展館的忠實受眾。

4 結語

該文通過對深圳市當代藝術及城市規劃館受眾發展的現狀進行深入研究后發現,展館的受眾在觀展、 評展與宣展之間實現了自我展演與自我滿足的文化認同和精神需求。然而,從瀏覽數、好評數、互動數都印證了展館的媒介傳播現況并不理想;此外,展館在如何應對后疫情科技與藝術融合的趨勢上并沒有采取過多的重視與措施。基于此,從新媒體、展演維度以及社群藝術3 個途徑嵌入受眾的生活是展館當前及未來受眾發展的一種策略思路。