探討內鏡下經鼻蝶入路手術治療垂體腺瘤卒中的臨床價值

魏慶生

垂體腺瘤卒中指的是垂體腺瘤由于梗死或者出血而引起的臨床綜合征,其發生率較低,因為鞍內空間偏小,一旦出現垂體腺瘤卒中,則會提高鞍內壓力,使得正常結構受到擠壓,出現視力水平降低、頭痛劇烈、意識變化、垂體功能降低等癥狀,有些甚至會導致患者死亡。針對視力降低顯著、突發頭痛者,及早展開手術對于患者預后的改善十分有利。內鏡下經鼻蝶入路手術方法能夠將鞍區病變清除,該手術方法具有并發癥發生率低、創傷小等特點,進而被廣泛應用于臨床中,且取得顯著的治療效果[1]。基于此,本次研究針對垂體腺瘤卒中患者采取內鏡下經鼻蝶入路手術治療效果進行簡單闡述,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月~2020年12月本院收治的60 例垂體腺瘤卒中患者,隨機分為對照組和觀察組,每組30 例。對照組男18 例,女12 例;年齡最小21 歲,最大65 歲,平均年齡(35.62±9.80)歲。觀察組男16 例,女14 例;年齡最小22 歲,最大63 歲,平均年齡(35.59±9.14)歲。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。經醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:研究資料齊全、完整;意識清晰;自愿簽署研究同意書。排除標準:合并凝血功能障礙或者免疫系統疾病;具有精神疾病史;合并器官功能障礙;哺乳期或者妊娠期婦女;具有傳染疾病史。

1.2 方法

1.2.1 觀察組 采用鼻內鏡下經鼻蝶入路手術。氣管插管后全身麻醉,頭部向后輕仰,右偏體位。雙人操作,針對中鼻甲肥大患者,采取部分切除方式,目的是將手術通道充分展現出來。以手術實際狀況、腫瘤體積為依據對黏膜瓣大小進行調整,確保蝶竇動脈血液供應正常。利用磨鉆將局部蝶竇前壁磨除,然后進入到竇腔中,了解視神經管、雙側頸內動脈隆起和鞍底等結構,然后根據腫瘤質地和大小適當的將骨窗打開,硬膜開啟范圍應比骨窗小。應用穿刺針進行抽吸,明確非動脈血,切除外鞍區動脈瘤后,采用尖刀將硬膜切開,涌出陳舊性褐色液性成分,通過吸引器、取瘤鉗及刮匙將腫瘤分塊切除,在光源接近后進行觀察,在雙吸引器的輔助下,對腫瘤殘留狀況進行檢查,鞍內全面減壓。針對垂體假包膜,不用全部剝離,減少垂體功能降低和腦脊液漏等的發生。完成腫瘤切除后,利用溫水對手術部位頻繁沖洗,無活動性出血后,利用流體明膠進行填充。重建顱底:鞍內殘腔偏大時,填充應用腹部脂肪或者明膠海綿,采用可吸收生物膜對鞍底進行修復,在硬膜下放置生物膜,從而全面保護垂體,降低垂體炎發生率。在鞍底貼中隔黏膜瓣,然后進行加固修復。利用纖絲對黏膜瓣周圍進行固定,明膠海綿對蝶竇進行填塞,確保黏膜瓣完全貼敷顱底,采用膨脹海綿或者明膠海綿對鼻腔進行填塞,完成手術。

1.2.2 對照組 采用顯微鏡經鼻蝶入路手術。麻醉方法、體位、鼻黏膜處理方法等均與觀察組相同。在顯微鏡探頭的輔助下明確蝶竇開口,將蝶竇前壁磨除后,充分顯示鞍底和腺垂體,了解垂體瘤組織和正常組織,然后結合環形刮圈全面清除腫瘤組織,完成清除后,將明膠海綿填塞到瘤腔中。因為顯微鏡手術未全面顯示手術視野,可能存在術中刮除不全面。

1.3 觀察指標 比較兩組腫瘤切除情況、視野指標、臨床指標、并發癥發生情況。視野指標包括MD 和VFI。臨床指標包括術中出血量、手術時間和術后住院時間。并發癥包括鼻腔出血、腦脊液漏、顱內感染和尿崩癥[2]。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組腫瘤切除情況比較 對照組中,22 例完全切除,腫瘤完全切除率為73.33%;觀察組中,28 例完全切除,腫瘤完全切除率為93.33%。觀察組腫瘤完全切除率高于對照組,差異具有統計學意義(χ2=4.320,P=0.038<0.05)。

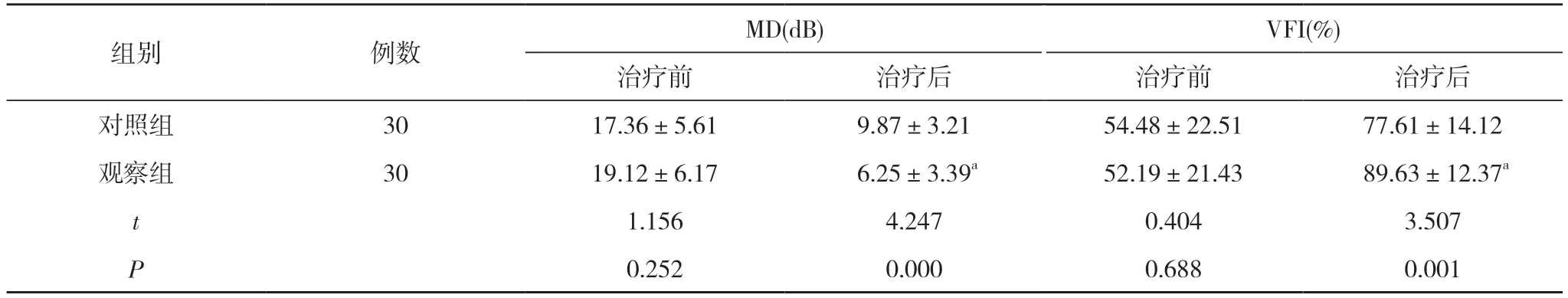

2.2 兩組視野指標比較 治療前,兩組MD 和VFI 比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組MD低于對照組,VFI 高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組視野指標比較()

表1 兩組視野指標比較()

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

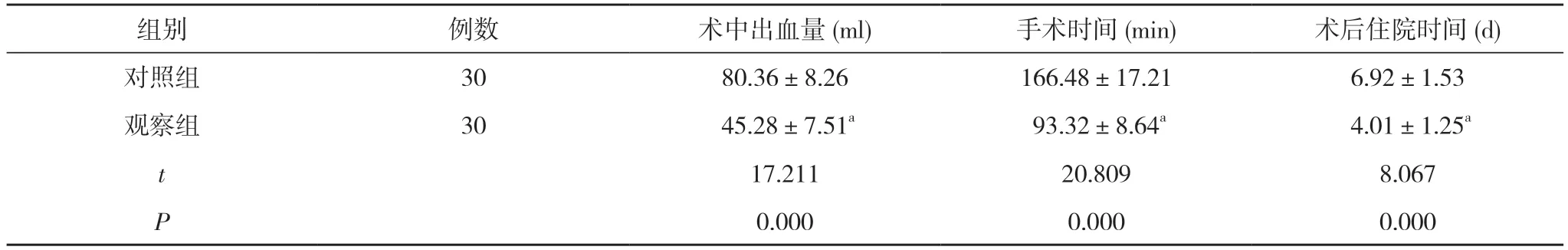

2.3 兩組臨床指標比較 觀察組術中出血量少于對照組,手術時間和術后住院時間短于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床指標比較()

表2 兩組臨床指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.4 兩組并發癥發生情況比較 對照組發生2 例鼻腔出血,2 例腦脊液漏,1 例顱內感染,4 例尿崩癥,并發癥發生率為30.00%;觀察組發生1 例尿崩癥,1 例腦脊液漏,無鼻腔出血和顱內感染,并發癥發生率是6.67%。觀察組并發癥發生率6.67%低于對照組的30.00%,差異具有統計學意義(χ2=5.455,P=0.020<0.05)。

3 討論

大部分垂體腺瘤卒中是出血性卒中,具有視力障礙、突發頭痛、垂體功能降低、顱神經麻痹等癥狀,垂體腺瘤卒中包括四種類型,分別是慢性、暴發性、亞急性和急性[3]。急性和暴發性發病急,疾病發展速度快,短時間內導致患者視力喪失、顱內壓提高、意識喪失,對患者生命安全造成了嚴重威脅,是神經外科常見疾病。慢性及亞急性卒中發病相對較慢,臨床癥狀并不明顯[4]。到目前為止,垂體腺瘤卒中誘發機制尚不明確,其可能是在垂體腺瘤的基礎上形成,也可能是孕期婦女腺垂體體積增加導致[5]。臨床上,針對垂體腺瘤卒中的治療主要采用手術方法,內鏡下經鼻蝶入路手術使得手術操作空間增加,器械之間更好配合,尤其是進入鞍上或者鞍內,為精細操作的展開奠定了基礎,同時能夠將腫瘤切除,并對重要結構進行保護。針對體積較小的腫瘤,可實施單鼻孔入路,避免對鼻腔造成嚴重損傷,實現微創保護[6]。內鏡下經鼻蝶入路手術并未應用鼻擴張器,可以更好的定位中線。內鏡光源能夠與手術部位接近,對正常鞍隔和垂體的解剖結構進行辨識,促進手術全切率的提高,減少手術風險。內鏡下能夠更好的判斷垂體腺組織,經過內鏡檢查發現,垂體呈現橘紅色,表面光滑,具備豐富的毛細血管,而腫瘤組織通常表現為灰紅色,針對合并卒中的患者,因為血液染色,使得情況發生改變,需要利用內鏡進一步觀察,通過結合吸引器與環形剝離子刮除方法將腫瘤切除,盡可能減少取瘤鉗或者刮勺的應用,降低顱內感染及腦脊液漏發生率[7]。本次研究結果顯示,觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(χ2=5.455,P=0.020<0.05)。據有關資料顯示[8],關于垂體腺瘤卒中是采取手術治療方法還是保守治療方法一直是當前研究的主要內容。保守治療方法僅可以代替激素、確保體液平衡,主要是為了減少甲狀腺功能低下和垂體功能降低的發生。針對視力降低及意識障礙的患者,建議采用手術方法,通過減壓手術,對于視野的恢復及視力水平的改善十分有利,及早展開手術治療能夠減小對視覺通路的擠壓,避免神經細胞異常缺血,導致永久性損傷的發生[9]。內鏡下經鼻蝶入路手術是當前用于垂體腺瘤卒中引起的顱神經麻痹的主要治療方法,且安全性較高,該方法能夠有效減輕患者視覺癥狀[10-12]。本次研究結果顯示,治療后,觀察組MD 低于對照組,VFI 高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組術中出血量少于對照組,手術時間和術后住院時間均短于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05),由此可見,垂體腺瘤卒中臨床治療期間,內鏡下經鼻蝶入路手術應用效果明顯,其有助于患者術中出血量減少,在短時間內完成手術,而且該手術方法可以加快患者康復速度,使其盡早恢復健康;腫瘤完全切除率方面,觀察組腫瘤完全切除率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。根據該結果分析,經鼻內鏡下經鼻蝶入路手術方法在腫瘤切除方面效果更加明顯,在良好的手術視野下可以更好的清除腫瘤,確保良好的手術治療效果。

總之,垂體腺瘤卒中臨床治療過程中,應用內鏡下經鼻蝶入路手術方法有助于患者盡早恢復健康,減少術中出血量及手術時間,改善視野情況,而且該方法能夠盡量降低并發癥發生率,確保良好的治療效果,值得臨床進一步應用與推廣。