基于扎根理論的老年學習需求現狀研究

——以深圳老年大學為例

羅 萍 趙 菲

(深圳開放大學 科研與發展規劃處,廣東 深圳 518000)

一、研究方法

扎根理論是一種以一套系統的數據搜集及分析的方法和準則為基本表現形式,強調理論扎根于經驗數據,是一種自下而上的研究路徑,采用這一理論的研究更有利于得到具有本土特色的發現。老年教育的開展正取決于老年人學習需求的滿足度,是一個相輔相成、循序漸進的過程。換而言之,滿足老年人的學習需求,是老年教育根本的出發點和落腳點,包括老年教育的數量、質量和結構,都應該與老年人學習需求的廣度、高度和結構相結合起來。[1]基于此,本研究采用扎根理論的方法,通過親身深入深圳老年大學其老年學習課堂與學員學習體會,單圍繞課室環境進行觀察。編制“老年大學學員課堂學習觀察量表”“老年大學學員學習需求訪談提綱”,跟蹤其課堂與學生表現,不間斷地獲取訪談資料,從而獲取更多信息。

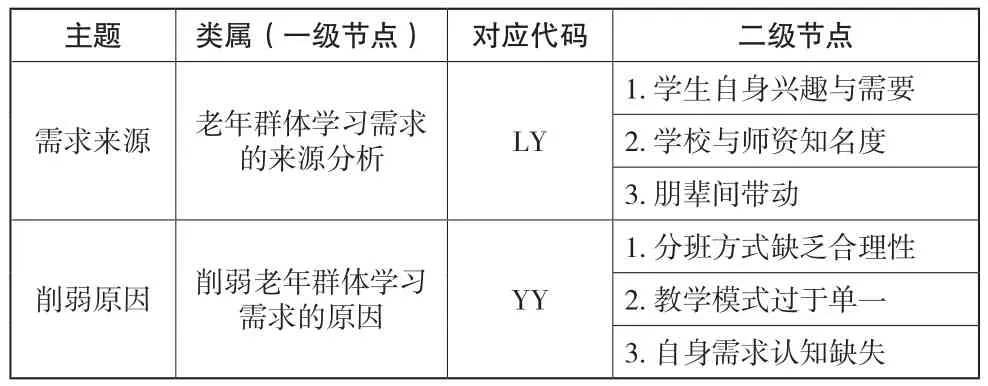

2020年秋季,深圳老年大學正式掛牌運作,前期共招收了老年學員260人次進行線下授課。首期開設了歌唱、健康與護理、詩詞鑒賞、粵劇實驗、粵曲班等班,教師均是專家名師,諸如深圳詩詞學會會長、深圳粵劇粵曲協會國家一級演員等,同時也多為退休人員。筆者通過對深圳老年大學開學以來為期一學期的研究與觀察,獲取觀察與訪談資料若干,其中訪談老年學員6位,每人訪談平均時長15分鐘。以“學生+序號”的方式對訪談文本逐一編號,在多次閱讀和分析訪談文本的過程中對關鍵信息進行編碼,如表1所示。文中遵照“學生編號(一級碼號代碼+二級碼號)”的方式標注文本的出處。通過研究可以發現,這些群體的學習需求有來自對教學時間安排與時長的需求、教學環境的需求、教學內容的需求、師資的需求等物質需求,也有來自尋求老師與同學之間的關切與認可、尋求自我發展、價值與自我超越等心理需求。

表1 相關資料編碼表

二、老年群體學習需求的來源分析

(一)自身興趣與需要使然

因為學校前期只在小范圍內做了宣傳,大多通過學校教職工的自身活動范圍進行,宣傳力度并不大,但來的學生中多是出于自身的興趣愛好。“因為自己非常喜歡,從小就去聽這種歌,那時候去看戲嘛,大家都是白發蒼蒼的老人,就我一個年輕人,我朋友都說沒有我這個年紀的人喜歡聽這個的,現在我老了,我也喜歡聽,于是就來了。”[學生4(LY1)]“聽聽這個課(健康與護理)對自己的健康和生活都有幫助,就只需要聽一聽,挺好的。”[學生1(LY1)]“來到這里的學生全是憑著自己興趣來的,學粵劇粵曲本來就是一個長期功夫,所以來這里的學生都具備一定的基礎,沒有基礎的同學會很難跟上。你會發現來來去去都是這一撥人,去社區是他們,去老干部大學也是他們,來這里的也是他們,是因為真正的喜歡,雖然深圳老年人那么多,但是真正喜歡的或許就是這一撥了。”[學生 6(LY1)]

于是,這里的學生大多學習積極性較高,學習熱情也能一直維持在較高水平。“老師講完課后,留下了大概十分鐘的時間留給大家提問,大家很快反應,紛紛舉手提問,下課后,仍然還有幾個學生圍著老師繼續問了一些問題,并詢問可否將課堂資料發給他們。”這一部分老年群體也正是“樂齡群體”的典型代表,能夠明確自身的學習目的,合理運用老年時光,學習知識,豐富生活。

(二)學校與師資的高質量吸引

學生通過學習后,對于教學與服務的質量都表達了滿意,也正是因為這份滿意,在學校沒有硬性要求到校的情況下,學生一學期的到課率也都能基本維持在95%以上。首先是學生對于學校的肯定,“這個是屬于公益,福田南山啊都有很多公益的,我以前是在長青老年大學,在老市委那邊,那里跟這邊還不一樣,現在疫情那邊還只能上網課,設置的課程也還不一樣,那邊有很多專業還沒開。”[學生1(LY2)]“這邊很方便,這邊課程設置不一樣,這個課程其他地方都沒有,比較實用。老師本身就是臨床的,不像其他的都是商業的,抓人進去,管你好的壞的都讓你去買,這種不正規。建議老年人多來上這種課,增強自己的辨別能力,她們沒有經過這樣的學習,就容易上當受騙。”[學生 2(LY2)]

其次是對師資也提出了肯定。“這里的老師都很厲害,又投入社會服務很多人,相當于做公益事業。”[學生2(LY2)]這里的教師多是社會上各領域的知名人士,且具備一定的教學經驗,樂于育人,不計回報,樂于服務更多的老年人。在這樣的情況下,學員因為這樣的高服務水平的學習環境,對于學校與教師表現出無條件信任,所以整體教學秩序與上課投入程度都能一直保持在較高水平。

(三)來自朋輩間的帶動

大部分學員的學習參與情況都呈現出聯帶現象。“我朋友在這邊上課,跟著我朋友來的。”[學生1(LY3)]“我另一個同伴在上“唱歌”的班,我推薦她去了。”[學生2(LY3)]“自己對這方面很感興趣,我朋友叫我來的,她在上周六的健康護理和詩詞鑒賞,我就來上粵劇粵曲了。”[學生4(LY3)]“有人報了這邊的班,我就跟著過來了,報了“詩詞鑒賞”和“唱歌”兩個班。”[學生5(LY3)]這種朋輩間的聯帶現象也可以解釋為,在老年群體中更易形成一種老年互動文化,她們互相吸引,自成一派交流圈,在這樣的文化帶動下,她們更易接納彼此,也更能有效放開自己。

但這樣的現象也存在一定的弊端,即固有的交流圈會使得老年人之間活動相對閉塞,無法形成更為開放與包容的心態,對于外界的變化感知能力也會下降。這時就需要學校給予學生更多彼此交流的空間,并不只是學生與教師之間的交流空間,還有學生與學生之間的交流氛圍,開拓他們的交際圈,也促使其形成更為開放、樂于彼此分享與學習的心態。

三、削弱老年群體學習需求的原因

(一)分班方式過于簡單

目前該校的分班模式以課程內容為劃分依據,由于授課時間為一周一次,班次也較少,所以對選課學生作為一個班級進行統一授課,但是這樣的分班模式下就很容易呈現某些缺陷。比如,學生的層次異化明顯,有些已經具備相對專業的能力水平,而有些僅僅是因為喜歡,卻沒有過多的接觸,基本還處于零基礎的狀況。比如粵劇粵曲班,上課模式以教唱實曲為主,在這樣的情況下,老師不能做到對每個學生的有效關注,無法輔助基本功較差的學生,學生在學習過程中開始不斷暴露問題,有些漸漸失去信心。老師的第一堂課就單刀直入,沒有結合學生的需求、特點以及已有基礎,也沒有形成較為系統化的、由淺入深的教學模式,很容易導致這樣的課堂淪為臨時興趣班。

由于班級太少,班級人數過多,師生之間的交流不充分,學生之間的交流也有限,只局限在互相認識的幾個人之間,下課后整個課堂也相對安靜下來,只有彼此熟知的人之間有交流,僅僅短暫的十分鐘時間也并不能使互不認識的老年人相互走近。這樣的分班方式一是由于授課時間相對短促,二是由于師資較為缺乏。“因為畢竟不是專業的老師來這里上課,他們都是義務過來,平時自己也還有工作的。所以講的東西可能并不那么專業,也缺乏系統性,但是每次課又有新東西。”[學生6(YY2)]另外,在課程時間安排上,也未有效結合老年人的生活習慣進行分班。“下午兩點鐘這個班,我們就比較辛苦,在家要給孩子做飯要吃飯,過來上課就比較辛苦。”[學生5(YY2)]

(二)教學模式過于傳統

通過觀察可以發現,教學模式以知識輸入為主,在“健康與護理課”上,“老師主要以講授法為主,運用PPT講授健康護理需要注意的地方以及方法,如時間允許,最后會留下十分鐘的時間供學生進行提問與交流,一般即三四個問題”。在“粵劇粵曲課”上,基本上課模式為:“開課后,先開嗓唱‘合士乙上車工反六’約十五分鐘,后面一直在教唱廣東香山粵劇團的歌曲《江城春暖》,一首主要講述抗疫的歌曲。”“詩詞鑒賞課”的教學流程基本為:“第一節課以講解某篇古文為主,諸如《孝經》等,老師先帶著大家理順與講解了一遍這一篇古文,講解其中的含義與延伸,接著帶著大家感受了一下吟唱版,學生試著跟著吟唱。第二節課則延伸講了這篇古文的一些句子的出處,拓展講解其中的含義,最后帶著大家誦讀。”

學生基本處于被動接收為主的狀態,于是會觀察到學生的狀態有些許的起伏變化。“整體課堂投入度基本全程都在95%以上,只是到了后期,有個別同學開始出現打哈欠的狀況。”“學生在開課跳操時普遍情緒較為飽滿,在進入聽課狀態后,大家的聽課狀態慢慢有所下降。前排學生普遍積極認真,后排學生普遍積極性較差,聽課質量有所下滑,且在第一堂課結束后有5名左右的學生離開了課堂,也有10位左右的學生開始玩手機。”對于此,學員也認為“前兩節課講了一些基本知識,后面幾節課基本都在學習這一首歌,后面幾節課估計也是,上課流程基本雷同。”[學生4(YY2)]“這個知識講得很淺顯易懂,很喜歡這個課,就講多點案例會更好,然后大家有什么不舒服可以多給點時間互相交流、解答之類的,我們來就是為了解決自己的問題的。”[學生1(YY2)]課堂結束后,老師也基本不布置課后練習。

(三)自身需求認知缺失

當提到對學校或老師有什么意見時,大多老年人都表示沒有,無法為進一步滿足自身學習需求與改善學習條件,提出更有建設性的意見。“老師這個教學方式感覺是有點不足,但是具體要怎么改我又說不出來。”[學生3(YY3)]“提意見,沒啥意見啊,不知道,應該問她們那些懂的,有表演經驗的。”[學生4(YY3)]或許是老年群體離開學校的時間過久,對于當下該有的學習模式以及自身的學習需求展現還不夠,不認為自己可以成為學習的主導者,于是并不關注學習內容以外的東西。

學校也沒有及時聽取與跟進學生表現與需求的機制,課堂以教師為根本主導,給予學生表現與思考的機會過少,對于學生表達自我訴求的平臺搭建還不夠充分。學生多以抱著試一試的心態,或者對于學習處于被動接受的狀態進入課堂,對于需要如何進一步更快更好地提升自己等問題,顯示出對此并沒有過多的思考。學校與教師未能進一步激發出學生其學習主觀能動性,大多數老年人的學習需求停留在淺層次的認知層面,學習目的多以打發時間為主,所以在課堂上也多呈現出被動學習的狀態。

四、建議

老年群體參與學習與教育,不僅對于老年人自身有著身體、精神等各方面的好處,對于社會與經濟也有著不可忽視的好處,老年教育的全面展開是推動終身學習型社會形成的必經之路。為更大程度地滿足老年學習需求,可從社區入手,建立面向全市的老年學習支持體系,定期跟進老年學習需求與當前困境,發布教育信息,組織學習活動,以及發布老年人才需求,搭建“老年人才數據庫”等。組建由老年大學為主體,以專職人員為骨干、兼職人員和志愿者相結合的教學和管理隊伍,重點加強基層社區、學習團隊帶頭人和教學管理人員的培訓,使之能在各級老年學院和教學點帶領下,指導老年人開展學習活動。不斷豐富第二課堂,增加“第三課堂”,即按照教學目標,由學校或學員自己組織的,將所學服務于社會,取得良好社會效應的老年教育教學形式。推動老年群體社會化,活用老年人力資源,進一步提升老年教育質量,滿足老年學習需求,實現“積極老齡化”。