“學為中心”的專升本大學英語語音教學模式研究

袁俊娥

(北京聯合大學,北京 100101)

語言學家吉姆森(A. C. Gimson)指出:要學會講任何一種語言,一個人只需要學會其50%—90%的語法和1%的詞匯就足夠了,但是對語音知識的掌握必須達到近乎100%(何春艷,2018)。諾丁漢大學的赫奇(Tricia Hedge)強調:個人在交際中所用的時間,9%為寫作,16%為閱讀,30%為口語,45%為聽力(楊陽,2006)。影響聽說的重要因素是語音。由此可見,英語語音是學好英語的重要基石,是實現順暢有效交流的關鍵。然而,現實情況中我國大學生的英語語音水平仍有很大提升空間,語音教學研究與實踐有待進一步改善。

一、語音教學模式構建的必要性

(一)國內語音教學模式研究述評

筆者以“語音教學模式”為搜索詞,“主題”為搜索項,在中國知網搜索期刊文章,截至2020年12月共有176篇相關文獻。其中,以2017版《大學英語教學指南》發布為界,近三年涉及英語語音教學模式文獻共43篇。

從研究對象看,以中小學生為對象的語音教學模式研究有3篇;以大學生為對象的研究中專門針對英語專業學生的有13篇,約占總數的30%;以非英語專業大學生為對象的研究有23篇,約占總數的54%;無明確研究對象的有4篇,約占9%。然而,針對非英語專業學生的研究或以四年制普通本科學生為對象,或以高職公外學生為對象,或以民辦高校非英語專業學生為對象,尚未發現專門針對專升本非英語專業學生為對象的研究。

從研究內容看,近三年有關英語語音教學模式的研究主要集中在基于慕課、微課、SPOC、云平臺或微信平臺的翻轉課堂語音教學模式研究(邱敏,2018;周栩丹,2020),其次為混合式語音教學模式研究,包括O2O混合教學模式(邱敏,卓佳妮,2020)、基于OBE理念的混合式教學模式等(娜依拉·亞爾買買提,2020)、基于學分制社團的混合式教學模式(郭墨池,2020)等;也有少量其他教學模式研究,如李海倫等(2020)探討了對分課堂在英語語音教學中的應用研究。由此可見,現有語音教學模式緊密結合時代特點,充分利用現代信息技術手段和互聯網資源,符合2017版《大學英語教學指南》中提出的“教師建設和使用微課、慕課,利用網上優質教育資源改造和拓展教學內容,實施基于課堂和在線網上課程的翻轉課堂等混合式教學模式”要求,且取得了一定成果。然而,大部分已有語音教學模式研究設計主要基于研究者的教學經驗,并未提出明確的設計理念或理論依據;少數提出“以學生為中心”,但實際研究證明“純粹的以學生為中心的教學模式并未得到學生的廣泛支持”(張蕾,林文杰,2017),尚未發現有以“學為中心”的語音教學模式研究。

(二)專升本大學英語語音教學現狀分析

專升本學生指通過高職升本科考試選拔后進入普通本科學習的高職畢業生。這類同學英語水平普遍稍低,且生源情況復雜,專科期間接受英語教育的情況不同,這決定了這些學生英語語音情況復雜。

學情方面,以筆者所在學院為例,自2014年招收專升本學生以來,筆者發現,這些學生的英語水平相對薄弱,如2020級學生專升本考試英語最低分僅27分,平均分58分。尤其缺乏英語語音相關知識和訓練,導致發音不夠準確、不能拼讀生詞,更不用說掌握地道的語音語調等。比如,通過對學生提交的英語朗讀音頻分析,幾乎每位學生都存在發音不準或不清楚、沒有連讀或略讀、停頓不規范、語音語調不清晰等語音問題中的一個或幾個方面。語音問題直接影響學生的英語表達,不能較好地滿足用人單位對畢業生的口語交際能力要求。

教學方面,專升本學生在校時間為兩年,英語課程僅在入學第一年,教學內容和要求同四年制本科的第三、四學期一致。從課程安排看,兩個學期專升本學生的大學英語課程分別為必修考試課大學綜合英語,每學期48課時;必修考查課英語視聽說,每學期16課時。從授課內容看,大學綜合英語課程除完成教材規定內容外,主要用于幫助學生補習詞匯、語法和閱讀寫作基本知識,無暇顧及語音學習;視聽說課程第一學期主要為聽力和口語的考級訓練,第二學期為綜合英語實訓。從現有教材看,兩個學期兩門課使用的教材基本均未設置專門的語音學習內容,市場上主流的英語語音教材主要針對英語專業學生,針對非英語專業,尤其基礎較弱的專升本學生的較少,這就導致針對專升本學生的語音教學有所缺失。

二、“學為中心”的語音教學模式構建

(一)教學模式構建的理論依據

該教學模式以英語視聽說課程為載體,理論依據首先參考現代課程理論之父泰勒(Ralph W. Tyler)的課程原理。在其《課程與教學的基本原理》一書中,泰勒提出開發任何課程都必須回答四個基本問題:學校應當試圖達到什么教育目標、如何選擇可能有助于實現這些目標的學習經驗、怎樣有效組織這些教育經驗、如何評價學習經驗的有效性。這四個問題揭示了課程編制的四個階段:確定教學目標、選擇教學內容、實施教學方法和評價教學結果。

文秋芳教授的“產出導向法”外語教學理論倡導“學為中心”的教學理念,輸入輸出有機結合、以評為學的教學假設,和“以教師為主導、師生共建的教學流程”;“在整個過程中教師要恰當地發揮主導作用,同時要充分調動學生的主觀能動性”(文秋芳,2019)。

人本主義學習理論。該理論認為教師不是知識的捐贈者,而是激勵學生學習的誘導者,教師的主要任務是為學生營造能夠促進其進行有意義學習的課堂環境,幫助學生確定學習目標,為學生及時提供學習資源,關注學生學習的情感投入等(常俊躍、劉兆浩2020)。

(二)教學模式構建的現實依據

該教學模式構建的現實依據為專升本學生語音學習需求分析,包括社會需求分析和個人需求分析。社會需求方面,全球最大的人力資源企業萬寶盛華對中型企業、千人規模以下和以上企業做的調研顯示,企業最看重的畢業生基本能力排名第一位的為溝通能力,美國GMAC2014年對600家雇主進行的調查也顯示,對即將走上工作崗位的畢業生,雇主們最看重的能力是溝通能力,語音能力是實現溝通交流的重要影響因素。個人需求方面,筆者對所在學院488名專升本學生所做的問卷調查顯示,89.96%的被調查者認為語音學習非常重要,只有7.38%的同學曾系統學習過語音,可見語音教學勢在必行。

(三)“學為中心”語音教學模式

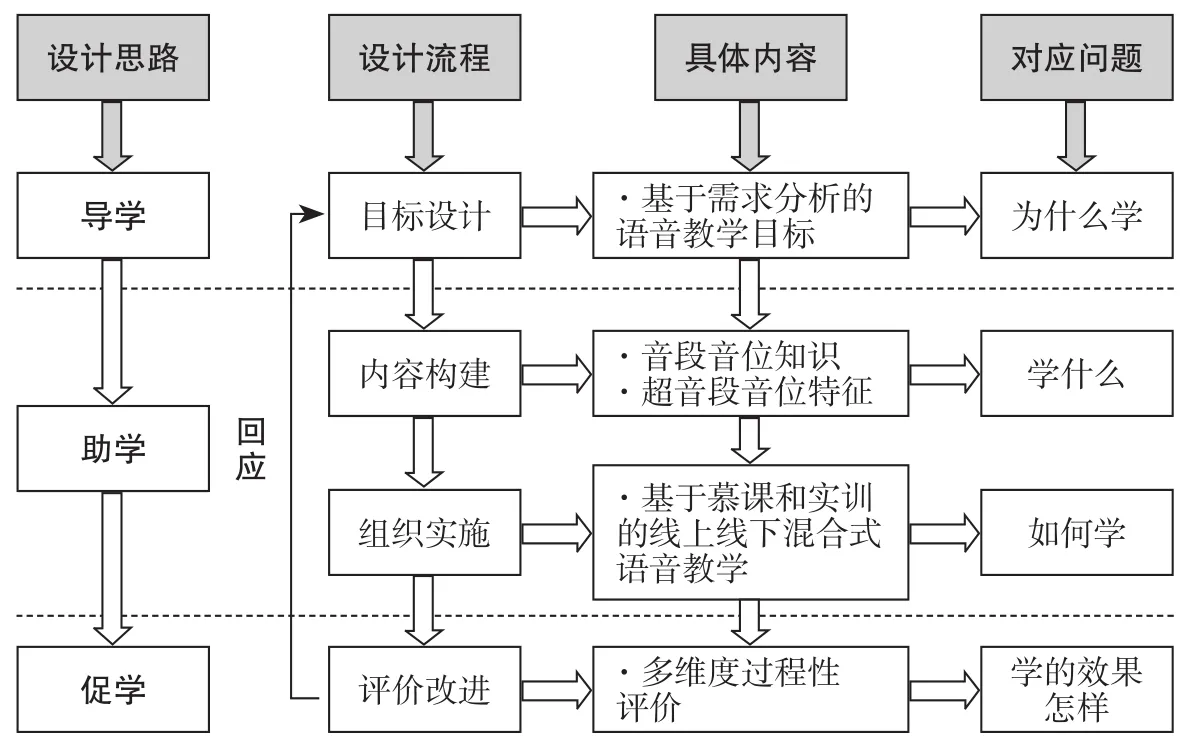

結合筆者所在學院專升本大學英語教學實際,總結“學為中心”的語音教學模式如下圖。

“學為中心”的語音教學模式

該語音教學模式中的教學目標主要來自需求分析,包括社會需求、學生個人需求及權威文件要求。如前文所述,語音教學的社會需求主要在于提高學生的溝通能力。個人需求方面,針對488名專升本學生的調查問卷結果顯示,44.26%的同學希望學習語音知識和發音方法,52.87%的同學希望學習影響語音的任何方面,僅2.87%的同學對自己語音水平滿意。2017版《大學英語教學指南》中描述的基礎目標為學生能夠基本正確地運用英語語音等語言知識;而基礎目標中口語能力則要求“語言表達結構比較清楚,語音、語調、語法等基本符合交際規范”。基于此,專升本大學英語語音教學可以提高學生的語音清晰度和可理解度為目標。

教學內容方面,語音清晰度的決定因素主要為音段音位特征(音素、單詞發音),可理解度的決定因素主要為超音段音位特征(重音、語調、節奏)。考慮到目前專升本學生幾乎都沒有系統學習過語音和發音中常見的問題等現實情況,教學內容以基本音段音位特征和部分超音段音位特征為主。主要包括元音輔音基本知識、單詞后綴加ed或加es的讀法、基本連讀規則與技巧、單詞和句子的重讀、英語的音節和節奏、句子基本語調。

教學方法方面,采用基于慕課和實訓的線上線下混合式教學方法:線上慕課學習輸入、線下應用輸出。第一學期,線上慕課學習選擇中國大學慕課網站上中國地質大學(武漢)的“英語語音”課程,原因在于該課程內容簡單易懂,且提供微課中的語音字幕,便于學生自主學習。課前,學生觀看視頻、進行口語操練、完成慕課測驗;課中,教師答疑并再次進行語音檢驗;課后,學生以句子和段落朗讀產出成果。第二學期英語實訓課程分三個模塊,第一模塊為線上APP配音訓練,第二模塊利用配音模塊的語音語調知識進行英文戲劇角色扮演,第三模塊為英文presentation展示。三個模塊以產出為導向,一環扣一環,流程上基本采用學生課前自主訓練、教師課中評價與指導、學生課后修改作品、期末進行成果匯報的模式。

教學評價方面,強調多維度過程性考核評價方式:過程成績占70%,成果成績占30%。考核方式包括學生自評、同伴評價、網絡評價和教師評價,考核內容包括口語測試結果、課堂參與、學習日志和反思等。

三、“學為中心”語音教學模式的可行性

(一)理論可行性

除前文中教學模式理論依據部分所述泰勒的課程原理、文秋芳教授的“產出導向法”外語教學理論和人本主義學習理論外,該教學模式在其他一些理論方面也存在可行性。以第二學期英語實訓課程中在線配音和英文戲劇角色扮演模塊為例,認知理論和社會文化理論均為模仿在語言習得中的重要作用提供了理論支撐。“認知派認為,確立共同注意框架、理解交際意圖以及基于角色轉換的模仿構成語言習得的三要素。就語音習得而言,模仿有助于學習者加工語音回路中的語音信息,并將之儲存于工作記憶”(Hamada,2016)。維果茨基(Lev Vygotsky)的社會文化理論認為:“語言學習者在互動或獨白時創造性地模仿他人的話語,才能完成從人際交流到人內交流的轉化,內化從語言輸入中獲取的社會文化符號。”(Vygotsky,1978)

2017版《教學指南》明確提出大學英語教學活動要實現“由‘教’向‘學’的轉變”,“鼓勵教師建設和使用微課、慕課,利用網上優質教育資源改造和拓展教學內容,實施基于課堂和在線網上課程的翻轉課堂等混合式教學模式,使學生朝著主動學習、自主學習和個性化學習方向發展”。

(二)現實可行性

首先,現在的專升本學生基本都是“00后”,伴隨互聯網成長,網絡已成為學習和生活必備,能夠快速上手和熟練使用各種軟件和APP。基于互聯網的碎片化學習、移動學習等已成為常態。其次,硬件方面,受新冠疫情影響而產生了在線教學,筆者做的調查中100%的學生擁有智能手機,且支持無線上網;半數以上學生擁有筆記本電腦或平板電腦,便于在線學習。校園中無處不在的校園網也為學生的線上學習提供了保證。再次,學生在線學習的慕課視頻可以反復觀看,學生可根據個性化需求在任何時間、任何地點學習,也可選擇無限次觀看和學習視頻內容,并使用配套測驗初步檢測學習效果,滿足個性化學習需求。最后,這種教學模式有助于提高課堂教學效率。傳統課堂教學模式以教師經驗為主設置教學目標,并不一定適合學生需求。這種教學模式下學生課前通過學習收集問題,教師課上就統一問題進行有針對性的指導和訓練,使教學目標更貼近學生需求,勢必提高教學效率。

四、結語

本文從理論和專升本學生英語語音教學現實出發,探討構建了“學為中心”的導學—促學—助學語音教學模式,并從理論和實踐角度分析了該模式的可行性,以為該群體學生的語音教學提供啟示。由于相關數據仍在收集中,文中未能對該教學模式的實效性進行進一步驗證,稍有遺憾,留待后續研究。