針刺配合放血療法治療頑固性面癱的臨床觀察

郭俊恒

(山西中醫藥大學附屬醫院,山西 太原 030024)

面癱指多因素導致面部神經受損后其控制的全部或部分表情肌出現癱瘓的疾病,臨床表現為眼瞼閉合不全、額紋變淺、口眼斜等,面癱病情復雜,若長期不能控制疾病,會進展為頑固性面癱[1]。研究顯示,19.00%的面癱患者會產生面肌萎縮、面肌瞬動、面肌痙攣、倒錯等頑固性面癱癥狀,影響患者外貌形象及咀嚼功能[2]。西醫治療頑固性面癱多采用按摩、B族維生素藥物、抗病毒藥物、激素藥物、神經營養劑等,但用時長,臨床效果不佳[3]。中醫治療面癱歷史悠久,其中針刺是通過特定穴位刺激,經經絡傳輸至病灶部位,具有活血通絡、疏調經絡之功,放血療法具有調理氣血、疏通經絡的作用,故本研究旨在觀察針刺配合放血療法治療頑固性面癱的效果,現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2017年3月至2020年3月山西中醫藥大學附屬醫院治療的頑固性面癱患者60例,依據隨機數字表法分為對照組和研究組,每組30例。對照組男16例,女14例;年齡19~58歲,平均(45.61±4.35)歲;病程1.15~11.33個月,平均(4.92±1.20)個月;合并癥:糖尿病12例,高血壓病18例。研究組男17例,女13例;年齡18~57歲,平均(45.12±4.12)歲;病程1.35~10.89個月,平均(5.27±1.25)個月;合并癥:糖尿病11例,高血壓19例。兩組患者性別、年齡、合并癥、病程等一般資料,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究符合《赫爾辛基宣言》相關倫理要求。

1.2 納入標準 ①西醫診斷符合《內科疾病診斷標準》中相關標準:突然起病;患側眼裂增大,眼不可閉合,淚流,無額紋;健側牽引,患側鼻唇溝變淺,口角低;或淚液減少;可有舌前2/3味覺障礙,聽覺障礙、聽覺過敏;蹙眉、皺額均不能或不全[4]。②中醫診斷參照《針灸治療學》制定[5]:多有受潮、受驚或吹風史;發病急,多為單側發病,患側面頰活動功能減退,肌肉僵硬,口角向健側歪斜,示齒不全,鼻唇溝變淺,眼瞼閉合不全,患側皺紋消失或變淺,鼓腮、閉目、皺眉等動作不能完成;嚴重者口腔夾食,口角流涎,言語不利;伴有耳鳴,聽覺靈敏,伴或不伴流淚,舌前2/3味覺消失或減弱;無肢體癱瘓、神昏等癥狀。③配合治療和隨訪。④家屬及患者同意本研究,并簽署知情同意書。

1.3 排除標準 伴有嚴重肺臟疾病、血液學病變、腎臟病變、肝臟病變、原發性心血管病變者;由周圍神經病變、腦部外傷、先天血管畸形等原因所致面癱者;面部大范圍外傷者;不愿意配合及對針刺恐懼者;有精神障礙及無法正常溝通者;哺乳期或妊娠期女性。

2 治療方法

2.1 對照組 采用針刺治療。穴位取患側風池、太沖、足三里,雙側合谷,健側水溝、地倉、下關、翳風、頰車、迎香、陽白、巨髎、攢竹。針具與皮膚充分消毒后,患側風池選用0.3 mm×50 mm一次性無菌針灸針(固始公元醫療器械有限公司)進針,針尖朝向鼻尖刺入,行平補平瀉法,不留針;足三里取0.3 mm×40 mm針灸針進針行補法,其余穴位取0.25 mm×25 mm針灸針進針行平補平瀉法,10 min行針1次,留針30 min。每日治療1次,每周5 d,連續治療1個月。

2.2 研究組 在對照組基礎上聯合放血療法治療。患者端坐位,張口、頭后仰,碘伏消毒患者患側齒頰黏膜,在面頰部、耳垂前方約0.5寸隨機選擇4個點,采用三棱針點刺并放血2 m L。若出血不夠,將2 cm口徑玻璃罐拔罐于針刺放血處,吸出血液至2 m L,放血后禁食2 h。治療期間保持口腔清潔衛生,防止感染,每2 d治療1次,連續治療1個月。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①瞬目反射R1波潛伏期:采用神經肌電圖儀(上海名元實業有限公司,NTS-2000)刺激頦神經及眶上神經,記錄瞬目反射R1波潛伏期。②面神經功能:采用多倫多面神經評分表(TFGS)評定,總分0~100分,分值越高表示面神經功能越好。③中醫證候積分:對身倦乏力、面色淡白或晦暗、眼瞼縮小、口眼斜等進行評分,按照無、輕、中、重依次計0、1、2、3分。

3.3 統計學方法 采用SPSS 21.0統計軟件分析數據。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

3.4 結果

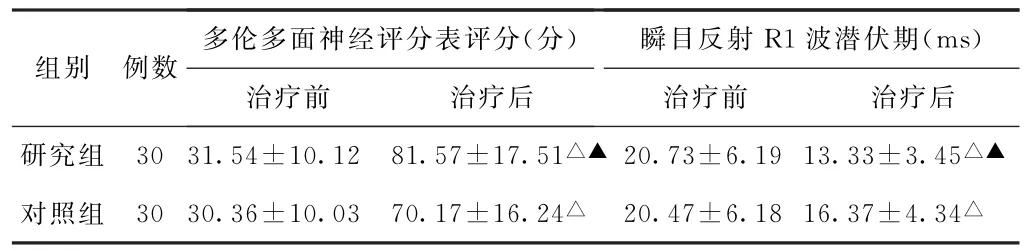

(1)TFGS評分、瞬目反射R1波潛伏期比較治療前,兩組患者TFGS評分、瞬目反射R1波潛伏期比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者TFGS評分高于治療前(P<0.05),瞬目反射R1波潛伏期短于治療前(P<0.05),且研究組TFGS評分高于對照組(P<0.05),瞬目反射R1波潛伏期短于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組頑固性面癱患者治療前后多倫多面神經評分表評分、瞬目反射R1波潛伏期比較(±s)

表1 兩組頑固性面癱患者治療前后多倫多面神經評分表評分、瞬目反射R1波潛伏期比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

多倫多面神經評分表評分(分)瞬目反射R1波潛伏期(ms)組別 例數治療前 治療后 治療前 治療后研究組 30 31.54±10.12 81.57±17.51△▲20.73±6.19 13.33±3.45△▲對照組 30 30.36±10.03 70.17±16.24△ 20.47±6.18 16.37±4.34△

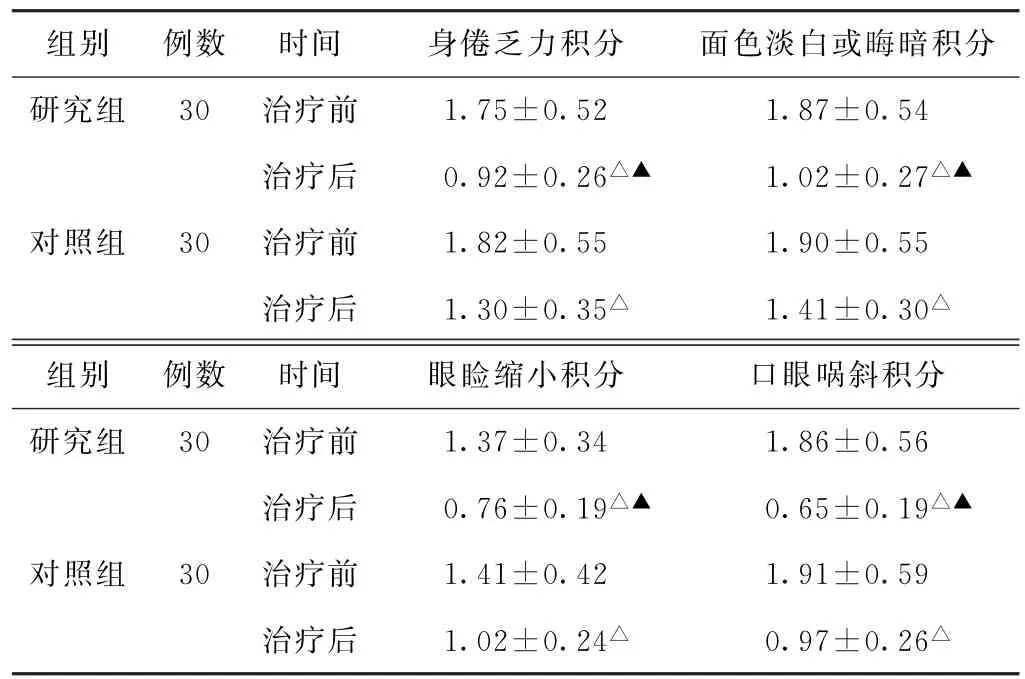

(2)中醫證候積分比較 治療前,兩組患者身倦乏力、面色淡白或晦暗、眼瞼縮小、口眼斜積分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者上述積分均低于治療前(P<0.05),且研究組低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組頑固性面癱患者治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表2 兩組頑固性面癱患者治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 時間 身倦乏力積分 面色淡白或晦暗積分研究組 30 治療前 1.75±0.52 1.87±0.54治療后 0.92±0.26△▲ 1.02±0.27△▲對照組 30 治療前 1.82±0.55 1.90±0.55治療后 1.30±0.35△ 1.41±0.30△組別 例數 時間 眼瞼縮小積分 口眼images/BZ_11_2097_2691_2145_2736.png斜積分研究組 30 治療前 1.37±0.34 1.86±0.56治療后 0.76±0.19△▲ 0.65±0.19△▲對照組 30 治療前 1.41±0.42 1.91±0.59治療后 1.02±0.24△ 0.97±0.26△

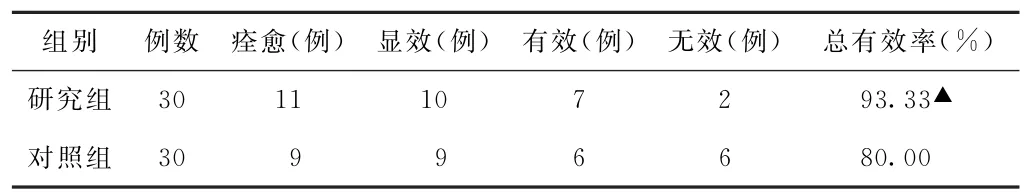

(3)臨床療效比較 研究組總有效率為93.33%,高于對照組的80.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組頑固性面癱患者臨床療效比較

4 討論

頑固性面癱是臨床常見疾病,失治誤治、面神經損傷程度及部位、心理素質、體質、病史、年齡等均是頑固性面癱的誘發因素[6]。該病發病機制主要為面神經循環障礙,面神經在面神經管的走行為橋腦-聽道-巖骨,面神經管較為狹窄,患者情緒激動或遇寒冷刺激時,面神經管內血管收縮痙攣,加之血管內皮細胞作用,使面神經微循環障礙,相應組織缺血、缺氧而產生水腫;關于頑固性面癱的發病機制,還有病毒學假說、免疫學假說、遺傳學假說、卵巢類固醇激素假說等[7-8]。

面癱屬中醫“口僻”“卒口僻”等范疇,多因起居失慎、營衛不調、體弱勞累、脈絡空虛、六淫外邪侵襲經絡,使經絡瘀滯,氣血不暢,面部經脈失養,肌肉弛緩不收,故而發病。治療需祛除外邪、活血通絡[9]。足三里屬胃經下合穴,具有益氣通絡、祛風補血、固本的作用;太沖為足厥陰肝經原穴,可調氣血,疏肝氣;合谷屬手陽明大腸經,疏通經絡,舒緩肌肉僵硬;水溝解痙通脈;地倉疏經活絡,常用于治療口眼斜、面神經麻痹;下關疏散風邪通絡;翳風、頰車活血祛風通絡;迎香行氣導滯;陽白、巨髎、風池祛風泄熱;攢竹疏肝。針刺上述穴位,可達活血通絡、疏調經筋、祛邪之功。萬美萍等[10]研究表明,針灸治療面癱,可引邪外出,激發經氣,舒筋活絡,調暢氣血,使筋肉得以濡養,達到治療目的。研究證實,針刺可調節毛細血管通透性和舒縮功能,促進淋巴循環及微循環,加快新陳代謝,促進炎癥物質吸收和滲出[11]。放血療法遵循“菀陳則除之”的治療原則,經絡瘀阻,則通過放血使毒邪隨之流出,瘀血得放,則新血滋生,氣血流暢,濡養經脈[12]。徐芳增[13]研究表明,針刺放血療法具有舒筋緩急、通絡活血的作用,可促進面神經的修復和再生,在患側齒頰黏膜處點刺放血,可理氣調血、疏通經絡,使氣血濡養肌肉經脈,促進其功能恢復。研究證實,刺絡放血可增加血液中溶菌酶含量,加強白細胞的免疫功能,還可作用于血小板,從而改善微循環[14]。

本研究結果顯示,研究組總有效率高于對照組(P<0.05),治療后,研究組TFGS評分高于對照組,瞬目反射R1波潛伏期和中醫證候積分低于對照組(P<0.05),說明針刺配合放血療法治療頑固性面癱,可提升患者臨床療效,改善患者面神經功能和臨床癥狀,縮短患者瞬目反射R1波潛伏期。王麗娜等[15]采用點刺放血聯合針灸治療頑固性面癱患者,患者TFGS評分升高,瞬目反射R1波潛伏期縮短,中醫證候改善;李轉芳[16]采用點刺放血療法、針灸聯合治療頑固性面癱患者,療效提升,與本研究結果一致。本研究未觀察患者長期療效,后續研究還需進一步驗證其療效。

綜上所述,針刺配合放血療法治療頑固性面癱,可縮短患者瞬目反射R1波潛伏期,改善面神經功能,改善中醫證候,提升臨床療效,值得臨床推廣。