學習陪伴直播對用戶知識獲取的效果研究

朱昕怡 師冰杰

摘 要 基于學習陪伴直播的現象,通過問卷調查法和實驗法探究學習陪伴直播對用戶知識獲取的效果。基于學習效果實驗與問卷學習效果調查的學習情景不同,發現學習陪伴直播在不同情景下所起的作用存在差異性。在長期學習的過程中,學習陪伴直播對知識獲取有正面效果,但在單次學習中,學習陪伴直播的有無對用戶的知識獲取效果不會造成顯著的差異。

關鍵詞 學習直播;直播陪伴;知識獲取;知識獲取效果

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 2096-0360(2021)18-0056-04

學習陪伴直播是將學習的全過程以無剪輯、鏡頭固定的第三視角發布的一種慢直播形式, 近年來,學習陪伴直播在社會化媒體上備受關注。很多人熱衷于將自己的學習全過程以無剪輯、固定鏡頭的慢直播形式在網絡發布直播專欄,與此同時,用戶通過觀看該直播,在其陪伴下同步學習,實時在彈幕或評論里匯報進度。學習陪伴直播率先起源于國外社交網站中的記錄學習打卡行為,如今,國內越來越多學生群體也熱衷于將自己的學習全過程以直播形式展現[1]。

隨著學習陪伴直播使用群體的擴大以及直播內容的不斷豐富,學習陪伴直播已成為直播領域不可忽視的文化現象,具有豐富的文化內涵和研究價值。學習陪伴直播在形式上營造了良好的學習氛圍,為用戶知識獲取的過程提供可參考的對象。但拋開形式,究其本質,學習陪伴直播對用戶知識獲取產生了何種效果?基于這種思考,本文借助問卷調查法和實驗法,對學習陪伴直播對用戶知識獲取產生的效果進行研究。

1 理論框架與研究設計

與許多泛生活化直播相比較,學習陪伴直播較為單調乏味,只是學習過程的直播而已。區別于專業教授知識的學習直播,學習陪伴直播更青睞于為用戶提供一種氛圍和心理的激勵與支持,將陪伴學習作為一種新型的促學方式。無論是該類直播的主播,還是用戶,都在整體表現上不同于其他類型的主播與用戶。這類人往往目的性更強,有著明確的目標,如成功考研等。可以說,學習陪伴類直播興起的背后有著強烈的升學、求職需求支撐。

在自我表露需求、獵奇心理、社交需求和自我認同需求等常見的觀看直播需求之外,受眾選擇學習陪伴類直播背后具有對自我的知識獲取行為維持或提升等獨特的需求支撐。在該維度 上,本研究擬解決的核心問題是:

第一,學習陪伴直播會對用戶的知識獲取產生什么效果?

第二,用戶知識獲取的效果與用戶使用學習陪伴直播的頻率、使用時間之間是否存在關聯?

本研究據此提出3個假設:

H1:使用學習陪伴直播對用戶知識獲取有正向效果;H2:學習陪伴直播對用戶知識獲取的效果與使用頻率有關;H3:學習陪伴直播對用戶知識獲取的效果與用戶使用時間有關。

本研究采用的主要研究方法為問卷調查法和實驗法。兩種方法各有側重,問卷法的主要目的是得到使用學習陪伴直播的人群關于學習效果提升的自我評價和主觀描述數據;而實驗法側重獲取學習陪伴直播和學習效果之間客觀的相關性數據。因此,問卷和實驗兩種測量方法能夠從主客觀兩方面考察學習陪伴直播的效果,以此獲取較為全面合理的數據。

問卷調查共設計了7個題項,分別就用戶是否有使用學習陪伴直播的習慣、使用原因、使用頻率、使用時長、用戶學習階段、對知識獲取產生的效果和繼續使用情況提出問題。如若填寫者在題項1中表現出使用學習陪伴直播的習慣,則可繼續填寫問卷的剩余6個題項;反之則被篩出,作為無效樣本處理。對于“對知識獲取產生的效果”,本研究將細化為“這類直播提高了您的學習時長”“這類直播提高了您學習時的專注度”“這類直播增加了您獲取知識的數量”“這類直播有利于加強您學習成果的保持度”“這類直播強化了您對知識的理解”這5個維度,采用五級量表(1為很不同意,2為不同意,3為不清楚,4為同意,5為非常同意)展開調研。本研究在全國范圍內投放在線調查問卷,共回收有效問卷114份。

實驗法選擇了嗶哩嗶哩平臺的學習陪伴直播間,區別于騰訊QQ平臺上自習室功能(即一種觀眾隨時可以上麥直播學習過程的自習形式),能更為清楚地分別受眾和傳播者的位置,為研究更清楚控制受眾群體提供了條件[2]。

整個實驗采用完全實驗設計法中的對等群體前測-后測設計,堅持單一變量控制原則。

在實驗人群的征集中,首先確定了實驗整體是由學科背景和年齡相仿的大學生群體,再根據非概率抽樣中的被實驗者抽樣組成參與樣本,出于降低誤差的考慮再對樣本進行反向選擇,繼而進行分組調配確定各5人的實驗組與對照組樣本。為了避免被測試者因熟悉直播陪伴環境而影響測試結果,保證所有測試者初試情況相同,實驗統一選取沒有使用習慣的被測試者。

實驗開始時,實驗組與對照組同時接受對學習材料的掌握熟悉度測驗(前測)。在實驗的過程中,實驗組接受刺激,使用自己的手機觀看嗶哩嗶哩網站學習陪伴類直播的同時進行學習。而對照組在正常條件下進行學習。在固定的學習時間結束之后,實驗對象接受對材料的理解和記憶程度的考察測驗(后測)。

實驗結束后,收集到了在正常條件下與直播伴學下實驗對象學習效果的差異數據,為分析學習陪伴類直播的有無與實驗對象知識獲取行為效果差異之間的相關性數據提供了支持。

2 數據分析與研究結論

2.1 問卷調查結果分析

問卷調查是基于114名具有使用學習陪伴直播習慣的用戶展開,本文將基于問卷調查數據進行頻數分析和相關分析。

2.1.1 頻數分析

在頻數分析方面,總體而言,學習陪伴直播用戶以中學生和大學生為主,多數一周使用3~4次。基于用戶親身體驗視角,學習陪伴直播對其知識獲取具有正面效果(變量均值皆>3.5)。具體來說:

第一,一周使用學習陪伴直播3~4次的用戶占43.86%,相比于“一周1次”“一周2~3次”“一周5~6次”“每天使用”4個選項占比較高。

第二,用戶的學習階段以初中生、高中生、大學生為主 ,分別占比24.6%、28.0%、27.2%,其余14.9%的用戶學習階段為小學及小學以下,5.3%的用戶不是學生身份。

第三,對學習陪伴直播對用戶知識獲取效果的度量,經過考察,問卷從學習時長、學習專注度、獲取知識量、學習成果保持度以及對知識的理解強化度5個維度的五級量表均值分別為3.87、3.84、3.79、3.77和3.96。這5個維度的總均值為3.85,在分布上,用戶選擇“同意”和“非常同意”兩個選項比例較高。經過分析,基于親身使用體驗,在被調查者看來,總體上這類直播提高了學習時長和學習時的專注度、增加了知識獲取的數量、加強了學習成果的保持度、強化了對知識的理解,對知識獲取具有正面效果。

2.1.2 相關分析

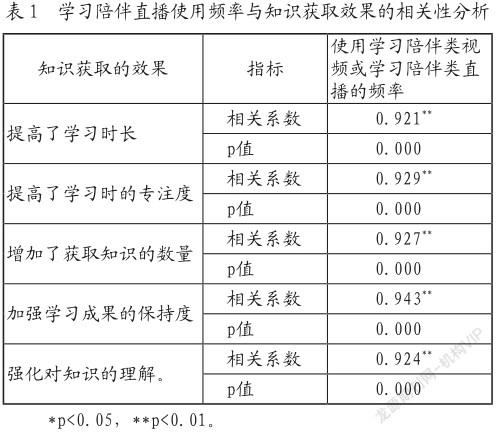

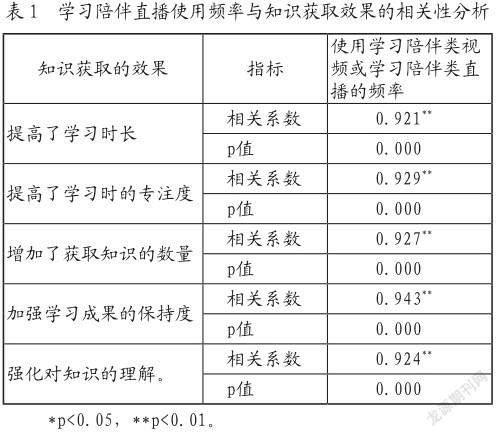

在相關分析方面,研究使用Pearson相關系數對各影響因子與變量之間的相關程度進行分析,結果如表1所示。

由相關系數均為正數可知,基于親身體驗,在被調查者的范圍內,使用頻率與知識獲取效果成正相關。

由使用頻率與加強學習成果的保持度相關系數為0.943可知,基于被調查者的親身體驗,直播觀看頻率與加強學習成果的保持度相關性最強。

由p值均>0.05并且相關系數都趨近于0可知(如表2),基于被調查者親身體驗和感受, 學習階段與使用學習陪伴直播對知識獲取的效果幾乎無相關關系。

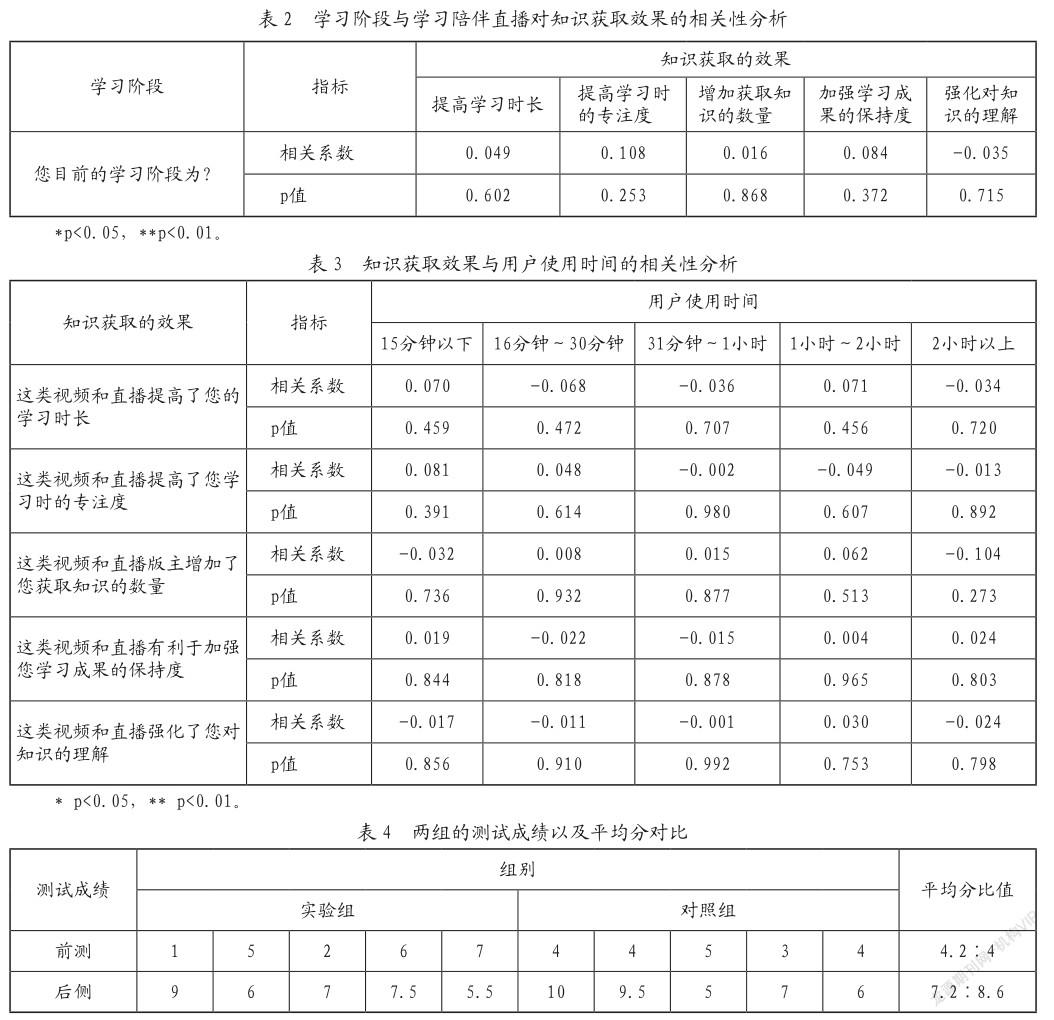

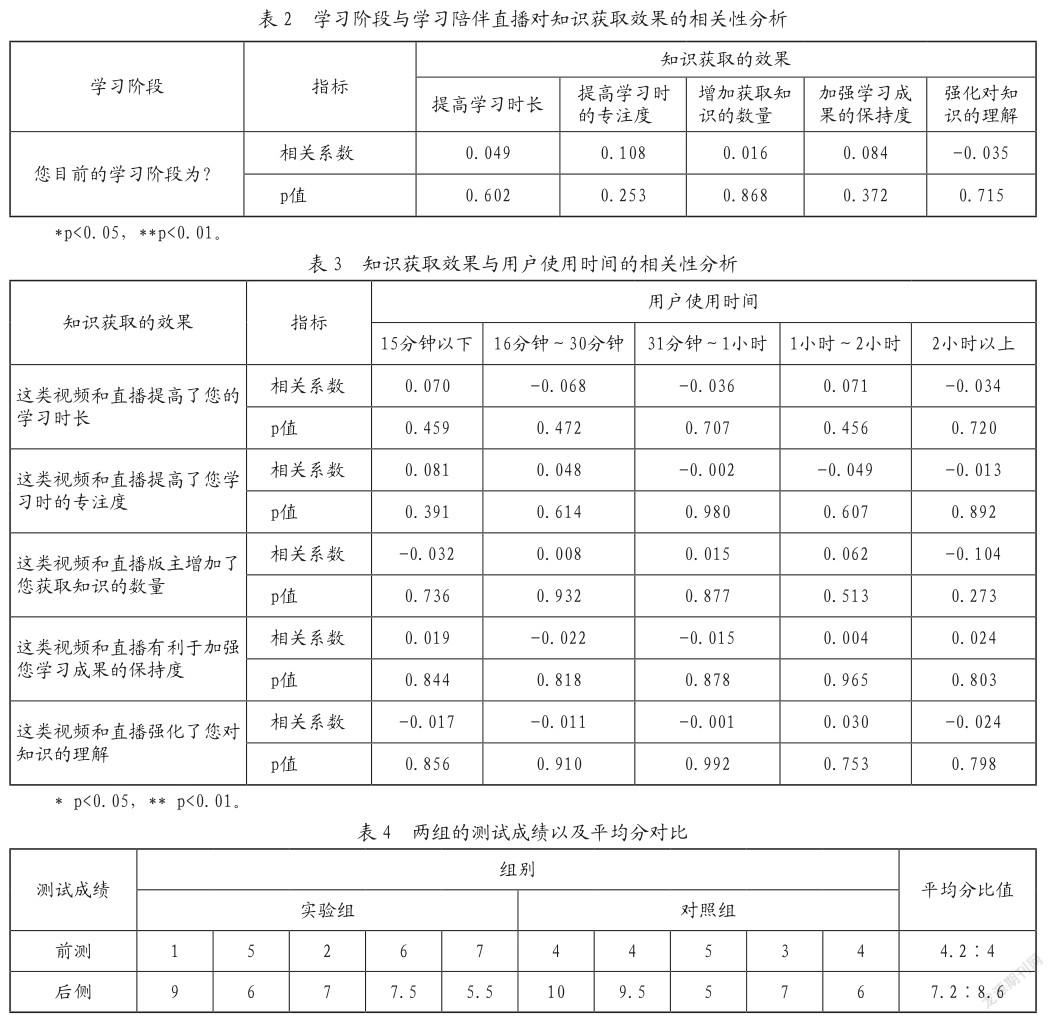

基于有使用學習陪伴直播用戶的體驗(如表3),不同用戶單次使用學習陪伴直播的時間(分別為15分鐘以下、16~30分鐘、31分鐘~1小時、1小時~2小時、2小時以上)與學習陪伴直播提高學習時長、提高學習專注度、獲取知識的數量、加強學習成果的保持度、強化對知識的理解這5項的相關系數都趨近于0,相關性弱;且p值均>0.05,由此可知知識獲取效果與用戶使用時間幾乎無相關關系。

2.2 實驗結果分析

2.2.1 實驗組與對照組測試成績及平均分分析

如果只看兩組后測平均分的比較(如表4),可以直接得出對照組的學習效果更好的結論。從整體來說,實驗組的前測成績和對照組的后測成績都出現了標準差>2的情況,與實驗組的后測成績和對照組的前測成績相比,其數據的離散程度較高,各值之間的差異性較大。只觀察后測的成績比對可能會存在偏差。先根據刺激的有無,區分兩組前后成績差異的數值。

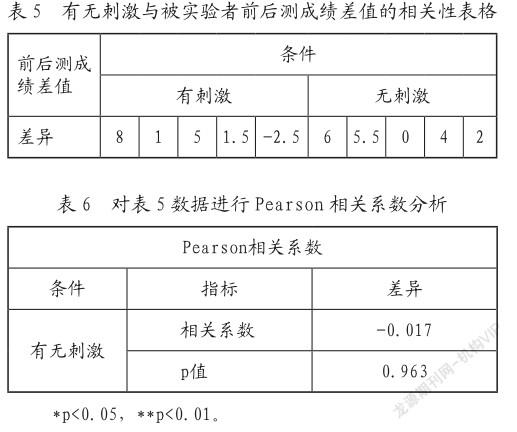

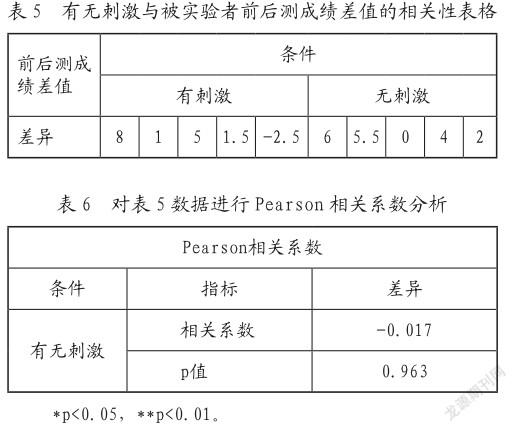

2.2.2 有無刺激和被實驗者學習前后測的成績差異相關性分析

利用相關分析去研究差異分別和有無刺激共1項之間的相關關系(如表5),使用Pearson相關系數去表示相關關系的強弱情況。具體分析可知(如表6):差異和有無刺激之間的相關系數值為-0.017,接近0,并且p值為0.963>0.05,因而說明差異和有無刺激之間并沒有相關關系。

2.3 研究結論

基于學習效果實驗與問卷學習效果調查的學習情景不同,研究者發現學習陪伴直播在不同情景下所起的作用存在差異性,具體結論如下。

第一,在長期學習的過程中,學習陪伴直播能夠對知識獲取有正面效果。

具體體現為可以提高學習時長和學習時的專注度、增加知識獲取的數量、加強學習成果的保持度、強化對知識的理解。這反映出對于有長期目標需要堅持的用戶,學習陪伴直播能夠對他們產生積極的引導作用,有利于促進學習持久度,進而提升知識獲取的效果。

其中,基于被測用戶使用經歷,使用學習陪伴直播的頻率與知識獲取的效果呈正相關,使用越頻繁,則知識獲取效果越好。學習陪伴直播給習慣使用者形成良性示范,使用次數越多,則用戶會更受學習陪伴直播帶來的良好學習氛圍影響,知識獲取效果較好。

第二,在單次學習中,學習陪伴直播的有無對用戶的知識獲取效果不會造成顯著的差異。

在問卷結果的分析中,研究者發現單次使用學習陪伴直播時間與用戶知識獲取效果無明顯關聯。一般認為,單次使用時間越長則效果越好,學習階段越高則效果越好。但本研究表明,單次使用時長與學習階段對知識獲取效果無明顯影響。

而且在實驗部分中,實驗對象完成了一次從認知到測驗的學習過程,對照組與實驗組的知識獲取效果并沒有表現出顯著的差異。實驗模擬學習的類型為單次學習。相較于更注重知識獲取保持度的長期學習,單次學習的過程更注重單位時間內獲取知識的效率,較少存在長期學習中會出現的學習持久性問題,進而使學習陪伴類直播失效。

這在一定程度上反映出,學習陪伴直播在用戶堅持使用的情況下才能對用戶知識獲取產生一定正面效果,僅憑單次的使用很難有明顯的效果;學習陪伴直播僅作為學習氛圍與學習動力的提供,沒有專業性、知識性內容的輸出,處于不同學習階段的用戶,在使用學習陪伴直播時產生知識方面的認知差異較小,對于知識獲取的影響也較小。學習陪伴直播在一定程度上也存在儀式與表演的弊端,單次使用時間過長,用戶可能陷入過度表演與儀式的自我感動里,忽略了“獲取知識”的觀看初衷,故導致知識獲取效果不明顯[3]。

第三,根據學習陪伴直播在單次學習與長期學習中表現出的效果差異,可以推測出使學習陪伴直播真正起作用的是其中具備“在場感”的互動儀式鏈和凝聚的具有共同目標的社群,而用戶在在這樣的互相激勵中得以長期堅持學習行為,進而使整體的知識獲取效果提升。

學習陪伴直播作為近年來出現的新興網絡內容生產模式迅速成長,其形式也呈多樣化發展趨勢。雖然形式逐漸豐富,但是該類直播在不同的情景下知識獲取具有不同效果。用戶在選擇觀看學習陪伴直播作為一種學習方式時,需合理思考自己是否適合該類直播的陪伴功能,用批判的眼光看待直播帶來的效果,不可一味將該類直播神話,為觀看該類直播的行為貼上“自律”“學霸”的標簽,導致過度儀式化的無效率表演。

參考文獻

[1]劉娜,梁瀟. 媒介環境學視閾下Vlog的行為呈現與社會互動新思考[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019,41(11):47-54.

[2]周笑. 網絡用戶自主權的價值結構解析與實踐案例研究[J].新聞大學,2020(10):99-117,121.

[3]孫文崢.任務導向型網絡打卡:新媒體時代的數據化生活與自我管理[J].南京社會科學,2020(6):100-107,131.