臨江城市交通系統(tǒng)洪澇承災(zāi)能力評(píng)估研究

周源

摘?要:針對(duì)臨江城市交通系統(tǒng)承受洪澇災(zāi)害的能力評(píng)估問題,從致災(zāi)因子、孕災(zāi)環(huán)境、承災(zāi)載體和應(yīng)急管理4個(gè)維度分析城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的影響因素,并基于數(shù)據(jù)的可得性和指標(biāo)的相關(guān)性,構(gòu)建城市交通系統(tǒng)洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估模型,以武漢市為例開展臨江城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力分析評(píng)估,得到武漢市歷年來交通系統(tǒng)承災(zāi)能力水平,對(duì)比實(shí)際驗(yàn)證了結(jié)果的可信性,進(jìn)而提出提升臨江城市交通系統(tǒng)洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力提升的具體對(duì)策和建議。

關(guān)鍵詞:臨江城市;洪澇災(zāi)害;交通系統(tǒng);承災(zāi)能力

中圖分類號(hào):F2?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A?doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.35.015

0?引言

洪澇是對(duì)人類危害最大的自然災(zāi)害之一,也是我國(guó)最主要和最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一。近年來,受全球氣候變化因素的影響,極端天氣頻繁出現(xiàn),局部暴雨頻次和強(qiáng)度加大,我國(guó)長(zhǎng)江流域洪澇災(zāi)害頻繁發(fā)生,尤其是長(zhǎng)江中下游平原地區(qū),地形平坦開闊,地勢(shì)較低,極易遭受洪水侵襲。由于臨江城市的特殊地理環(huán)境,在遭受長(zhǎng)時(shí)間強(qiáng)降雨后,江河水位上漲,城市網(wǎng)管系統(tǒng)趨于飽和,極易發(fā)生城市內(nèi)澇,在極端情況下因江河堤壩失穩(wěn)或潰口,導(dǎo)致洪水蔓延,將會(huì)更加嚴(yán)重地威脅到臨江城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)和人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。當(dāng)城市遭受洪澇災(zāi)害影響時(shí),首當(dāng)其沖的就是城市的交通系統(tǒng)。穩(wěn)健的城市交通系統(tǒng)不僅有效降低洪災(zāi)所造成的故障概率,而且還能給城市其他子系統(tǒng)提供必要的應(yīng)急救援,減少洪澇災(zāi)害所帶來的干擾和損失。為有效提升城市交通系統(tǒng)的“韌性”,不僅需要從管理層面出臺(tái)相關(guān)的政策和措施,投入相匹配的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行交通基礎(chǔ)設(shè)施“強(qiáng)韌”建設(shè),還需要從科學(xué)的層面研究城市交通系統(tǒng)的承災(zāi)能力構(gòu)成,通過評(píng)估城市交通系統(tǒng)的承災(zāi)能力,為交通部門提供防災(zāi)建設(shè)的指導(dǎo)意見,協(xié)助臨江城市政府應(yīng)急管理部門提前預(yù)防,有效應(yīng)對(duì)城市洪澇災(zāi)害。

從城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力科學(xué)研究層面,目前有關(guān)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的研究主要集中在交通系統(tǒng)脆弱性上,包括對(duì)地鐵車站系統(tǒng)、軌道交通系統(tǒng)、道路交通系統(tǒng)等某種交通系統(tǒng)脆弱性的研究,或兩種及以上交通系統(tǒng)的復(fù)合脆弱性研究。此外,學(xué)者還探討了地震、洪水、空氣污染等自然災(zāi)害對(duì)城市交通系統(tǒng)的影響,并對(duì)其通行能力進(jìn)行評(píng)估。部分學(xué)者根據(jù)城市交通系統(tǒng)所獨(dú)具的特點(diǎn)和功能,選取了城市道路交通系統(tǒng)、公共安全應(yīng)急設(shè)施、防災(zāi)救災(zāi)專用設(shè)備、災(zāi)害防救專業(yè)人員等14個(gè)方面因素作為評(píng)價(jià)指標(biāo), 構(gòu)建城市交通系統(tǒng)抗災(zāi)能力模型。城市災(zāi)害功能體系由以下三部分組成:即孕災(zāi)環(huán)境的穩(wěn)定性、致災(zāi)因子的風(fēng)險(xiǎn)性和承災(zāi)體的脆弱性,因此對(duì)交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的評(píng)估應(yīng)綜合考慮孕災(zāi)環(huán)境、致災(zāi)因子和承災(zāi)體三個(gè)方面。此外,目前有關(guān)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的評(píng)估運(yùn)用主觀賦權(quán)法較多,如層次分析法、突變級(jí)數(shù)法等,而主觀賦權(quán)法具有較強(qiáng)主觀性,容易受判斷者自身的經(jīng)驗(yàn)、個(gè)人偏向等影響。

本文將從如何降低洪澇災(zāi)害對(duì)臨江城市造成影響的問題出發(fā),根據(jù)城市交通系統(tǒng)對(duì)城市承災(zāi)能力的重要影響,綜合考慮孕災(zāi)環(huán)境穩(wěn)定性、致災(zāi)因子風(fēng)險(xiǎn)性和承災(zāi)體脆弱性三個(gè)方面的相互作用,從防災(zāi)能力、抗災(zāi)能力、救災(zāi)能力和恢復(fù)能力四個(gè)能力維度,構(gòu)建臨江城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力評(píng)估指標(biāo)體系,開展臨江城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力分析評(píng)估,并以武漢市為例,分析歷年來武漢市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力水平,并從能力提升的視角,提出臨江城市交通系統(tǒng)洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力的提升對(duì)策。

1?城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建

目前尚未有關(guān)于城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的相關(guān)定義,因此,本文在借鑒城市承災(zāi)能力含義的基礎(chǔ)上,圍繞城市洪澇災(zāi)害背景,將城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力定義為城市交通系統(tǒng)這一承災(zāi)體對(duì)城市洪澇災(zāi)害的前期預(yù)警、預(yù)測(cè)、預(yù)防、災(zāi)害期間的救災(zāi)、救護(hù),災(zāi)后的重建和恢復(fù)的綜合能力,由系統(tǒng)防災(zāi)能力、系統(tǒng)抗災(zāi)能力、系統(tǒng)救災(zāi)能力和系統(tǒng)恢復(fù)能力等四種能力組成。基于以上四種能力,對(duì)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力評(píng)估指標(biāo)體系進(jìn)行科學(xué)構(gòu)建。考慮到交通系統(tǒng)承災(zāi)體系是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng),在對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行選擇時(shí),不僅要針對(duì)具體的評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行分析,還必須采用一些篩選方法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行簡(jiǎn)化,除去不需要指標(biāo)。本文采用頻度統(tǒng)計(jì)法,基于收集的使用頻率較高的指標(biāo),篩選并剔除影響力較小或者具有重復(fù)性的部分指標(biāo),從致災(zāi)因子、孕災(zāi)環(huán)境因子、承災(zāi)體因子和應(yīng)急管理因子等4個(gè)維度初步構(gòu)建了由32個(gè)指標(biāo)所組成的城市交通系統(tǒng)洪災(zāi)承災(zāi)能力風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。為進(jìn)一步開展承災(zāi)能力計(jì)算,還需要考慮指標(biāo)數(shù)據(jù)的可得性和相關(guān)性,對(duì)于不可獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)要進(jìn)一步舍棄,并保留高相關(guān)的指標(biāo)用于評(píng)估分析。為實(shí)現(xiàn)這一目的,本文選取長(zhǎng)江中下游的臨江城市武漢作為研究對(duì)象,從《武漢市統(tǒng)計(jì)年鑒》以及中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫、中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中華人民共和國(guó)水利部、湖北省水文水資源中心、武漢市水務(wù)局、武漢市統(tǒng)計(jì)局、百度等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站和政府部門公布的相關(guān)公告中收集2010-2019年的相關(guān)數(shù)據(jù),舍棄無法獲得的14個(gè)指標(biāo)并保留18個(gè)數(shù)據(jù)指標(biāo),如表1所示。

進(jìn)一步采用SPEARMAN相關(guān)系數(shù),計(jì)算表1中18個(gè)指標(biāo)間的相關(guān)系數(shù),將計(jì)算結(jié)果進(jìn)行可視化展示,如圖1所示。從圖1中,可以看出初選出的18個(gè)指標(biāo)間的兩兩相關(guān)關(guān)系。根據(jù)相關(guān)性的定義,對(duì)相關(guān)系數(shù)大于等于0.8的指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)記,如表2所示。從表2中可以看出,除了第1、2、3、4個(gè)指標(biāo),其他指標(biāo)均有高度相關(guān)的指標(biāo)。汽車站數(shù)(4)、軌道交通數(shù)(5)、城際鐵路數(shù)(6)都是用于測(cè)度交通樞紐防洪條件;軌道交通客運(yùn)量(11)、公路客運(yùn)量(12)都是用于測(cè)度地鐵工程總長(zhǎng)度占城市道路總長(zhǎng)度的比重。因此,可以進(jìn)一步去掉指標(biāo)6和12,簡(jiǎn)化評(píng)估指標(biāo)數(shù)量。

2?臨江城市交通系統(tǒng)洪澇風(fēng)險(xiǎn)承災(zāi)能力評(píng)估

2.1?評(píng)估模型構(gòu)建

一方面考慮到主觀賦權(quán)法中個(gè)人偏好的賦權(quán)可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生偏差的風(fēng)險(xiǎn)較高;另一方面系統(tǒng)理論中熵值法得到了普遍應(yīng)用,根據(jù)熵的大小判斷綜合指標(biāo)離散程度取得了良好的效果。因此,本文采取熵值法對(duì)城市交通系統(tǒng)洪災(zāi)承災(zāi)能力進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。

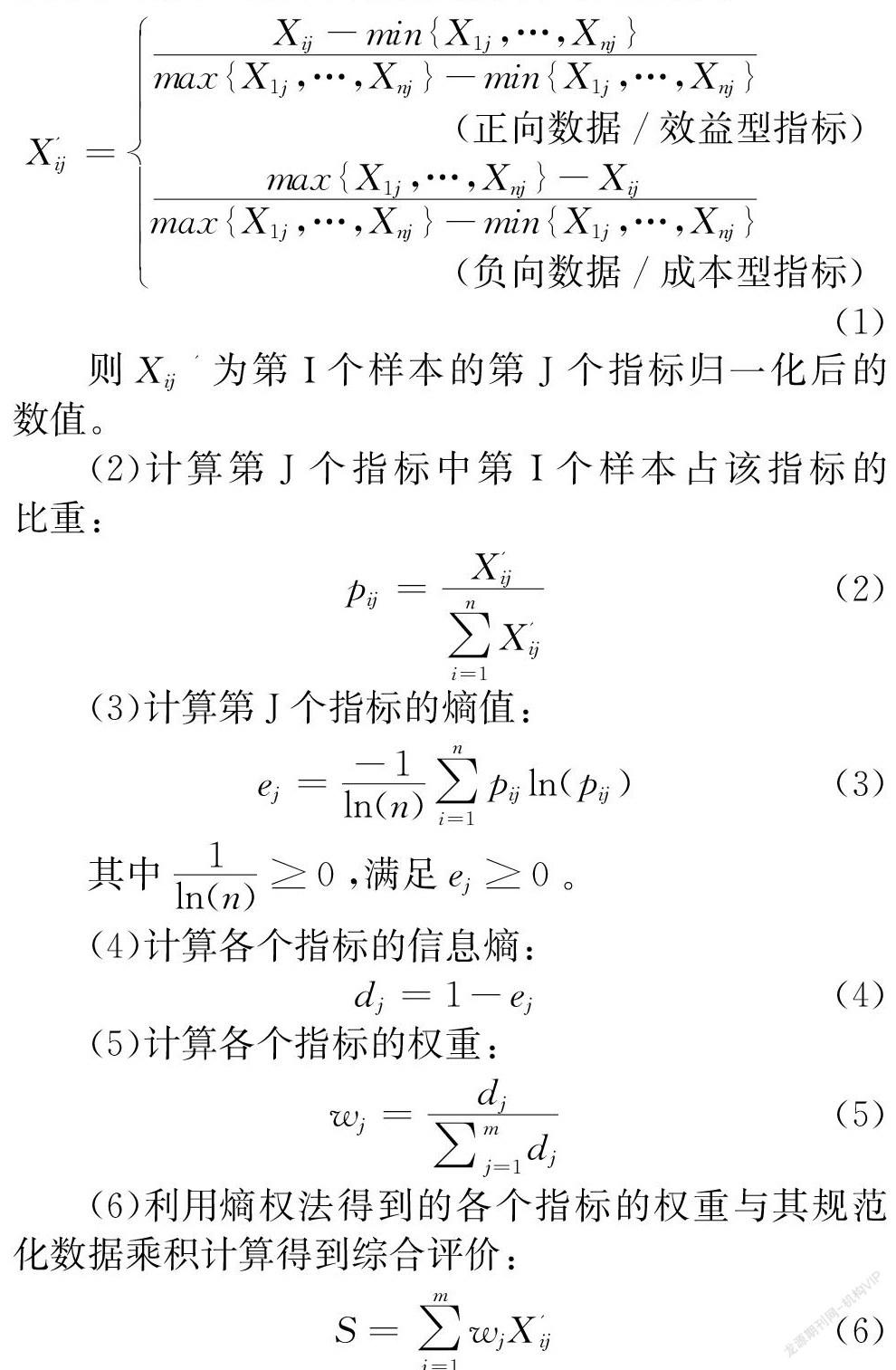

通過熵值法確定指標(biāo)權(quán)重的步驟如下所示:

假設(shè)有N個(gè)樣本,M個(gè)指標(biāo),則Xij為第I個(gè)樣本的第J個(gè)指標(biāo)的值(I=1,2,3,…,N; J=1,2,3,…,M)。

(1)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化。由于各項(xiàng)指標(biāo)的度量單位并不一致,因此在計(jì)算指標(biāo)權(quán)重之前,首先需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,即把各個(gè)指標(biāo)的絕對(duì)值相對(duì)化,從而使所有指標(biāo)向量具在同一長(zhǎng)度上進(jìn)行比較。并且由于指標(biāo)數(shù)值的正負(fù)包含含義不同,針對(duì)不同性質(zhì)的指標(biāo)應(yīng)采用不同處理方法進(jìn)行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,本文在此處采用了MIN-MAX標(biāo)準(zhǔn)化,如公式(1)所示。

2.2?評(píng)估實(shí)例分析

以武漢市為例,利用最終篩選得到的16個(gè)指標(biāo)及數(shù)據(jù)和熵權(quán)評(píng)估模型,對(duì)武漢市2010-2018年歷年交通系統(tǒng)的洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力進(jìn)行評(píng)估計(jì)算。將16個(gè)指標(biāo)作為模型評(píng)估指標(biāo),即M=16,將每個(gè)指標(biāo)下2010-2018年的數(shù)據(jù)作為樣本,即N=9,計(jì)算16個(gè)指標(biāo)的權(quán)重結(jié)果如表3所示,由表3可以看出,各指標(biāo)權(quán)重均在0.051-0.075指標(biāo),各指標(biāo)之間的權(quán)重相差不大,這也進(jìn)一步表明經(jīng)過篩選的評(píng)價(jià)指標(biāo)均具有典型的代表性,是影響承災(zāi)能力評(píng)估結(jié)果的重要因素。進(jìn)一步運(yùn)用模型計(jì)算,最終得到2010-2018年武漢市交通系統(tǒng)洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力評(píng)估值如圖2所示。

可以看出,近十年中武漢市交通系統(tǒng)的洪澇承災(zāi)能力總體處于相較低的水平,從時(shí)間上看承災(zāi)能力呈現(xiàn)先上升再下降之后再上升的波動(dòng)趨勢(shì)。在2014年以前,由于武漢市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體發(fā)展,城市交通基礎(chǔ)設(shè)施體量和輻射面增大,其承受自然災(zāi)害如洪澇的水平有緩慢的提升。2014年之后,由于武漢夏季連續(xù)幾年受長(zhǎng)江流域強(qiáng)降雨和汛期洪峰影響,城市交通系統(tǒng)洪澇承災(zāi)能力面臨極挑戰(zhàn),特別是在2016年持續(xù)一個(gè)月的強(qiáng)降雨導(dǎo)致武漢中心城區(qū)內(nèi)澇嚴(yán)重,城市重要交通樞紐、機(jī)場(chǎng)、高鐵站、公共場(chǎng)站、部分地鐵因積水被迫臨時(shí)關(guān)閉,武漢市交通系統(tǒng)的洪澇承災(zāi)能力降到低點(diǎn),這個(gè)評(píng)估結(jié)果和武漢的實(shí)際是一致的。2016年以后,武漢市吸取了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)一步加大了城市地下管網(wǎng)的整治,如雨污分流工程、南湖地下通道建設(shè)等措施,城市交通系統(tǒng)整體防洪防澇和承災(zāi)能力不斷提升,到2018年,其承災(zāi)能力相較2010年提升了99.94%,即武漢市通過將近10年發(fā)展,其交通系統(tǒng)的洪澇災(zāi)害承災(zāi)能力提升了1倍,雖然在10年的發(fā)展中承災(zāi)能力有升有降低,但總體上還是隨著城市的建設(shè)不斷提升。通過對(duì)比實(shí)際分析,可以證實(shí)指標(biāo)體系、評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果的可信度。

3?臨江城市交通系統(tǒng)洪澇承災(zāi)能力提升對(duì)策

由于長(zhǎng)江流域地理與氣候的特殊性在給沿江城市帶來便利的同時(shí)也產(chǎn)生了一定的洪災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),特別是長(zhǎng)江中下游地區(qū),其城市交通系統(tǒng)存在巨大的災(zāi)害與隱患。城市交通系統(tǒng)不僅面臨洪災(zāi)所造成的損壞,而且承擔(dān)著洪災(zāi)時(shí)救援行動(dòng)與人員轉(zhuǎn)移的任務(wù),因此,提升城市交通系統(tǒng)的承災(zāi)能力對(duì)于沿江城市的規(guī)劃建設(shè)與防災(zāi)減災(zāi)工作具有重要的意義。通過分析各因素對(duì)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的影響情況,可以針對(duì)性地提出提升臨江城市交通系統(tǒng)洪澇風(fēng)險(xiǎn)承災(zāi)能力的重要途徑。

(1)從致災(zāi)因子方面,引起洪災(zāi)的致災(zāi)因子為洪水,通過暴雨強(qiáng)度、年均降雨量、歷史洪水頻率三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行度量,暴雨強(qiáng)度、年均降雨量、歷史洪水頻率與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值均小于0.5,與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的相關(guān)性不高,對(duì)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的影響不大,且暴雨強(qiáng)度、年均降雨量、歷史洪水頻率多與自然地理和天氣有關(guān),人為無法進(jìn)行較大的干預(yù),因此對(duì)于提升城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力應(yīng)從其他因素入手。

(2)孕災(zāi)環(huán)境方面,城市承災(zāi)能力主要與其內(nèi)部的交通網(wǎng)絡(luò)有關(guān),與其相關(guān)的主要交通工具即為汽車與地鐵,汽車站作為汽車遭受洪災(zāi)的孕災(zāi)環(huán)境,在國(guó)家興建地鐵、高鐵的發(fā)展趨勢(shì)下,很多老舊的汽車站并沒有得以改造,其防災(zāi)能力沒有及時(shí)得以提升,在洪水來臨時(shí)容易被淹,嚴(yán)重阻礙了汽車的正常運(yùn)行,成為城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的弱勢(shì),且汽車站數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為-0.5175,汽車站數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力具有中度相關(guān)性,因此,可通過減少汽車站數(shù)量或提高汽車站的防洪標(biāo)準(zhǔn)來加以完善。軌道交通數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為0.84037,由于對(duì)地鐵安全建設(shè)的加強(qiáng),地鐵站內(nèi)均設(shè)置了相關(guān)防線,抗災(zāi)能力較強(qiáng),即使在較大暴雨強(qiáng)度下仍能保障城市內(nèi)網(wǎng)的正常運(yùn)行,為此更應(yīng)加強(qiáng)地鐵的防洪建設(shè),提高站點(diǎn)的防洪級(jí)別,完善站內(nèi)的防洪水平。建議拆除防洪條件無法達(dá)標(biāo)的汽車站,城市之間的通行使用城際鐵路等,城內(nèi)通行多使用地鐵或輕軌;改善老舊汽車站的防洪條件,提高汽車站的防洪標(biāo)準(zhǔn),改善汽車站周邊地形條件,改善汽車站出入口類型,提高汽車站內(nèi)臺(tái)階高度;完善地鐵站的防洪條件,依據(jù)地鐵的設(shè)防水準(zhǔn),獨(dú)立設(shè)計(jì)地鐵雨水排放系統(tǒng)、廢水排放系統(tǒng)和污水排放系統(tǒng),提升雨水排放能力,提高雨水排放標(biāo)準(zhǔn),保障地鐵周邊的雨水排出路徑通暢,在出入口設(shè)置防淹門,確保來水不能翻入站內(nèi),站點(diǎn)風(fēng)亭的通風(fēng)孔也應(yīng)與站點(diǎn)防澇級(jí)別相匹配,保證有足夠的安全高度等。

(3)承災(zāi)載體方面,城市交通系統(tǒng)是一個(gè)綜合承災(zāi)體,對(duì)其建設(shè)的支持包括對(duì)道路基礎(chǔ)設(shè)施、交通工具和交通出行主體等方面的支持,通過建成區(qū)排水管道密度、排水管道長(zhǎng)度_市轄區(qū)、建成區(qū)綠化覆蓋率_市轄區(qū)、道路面積_市轄區(qū)、軌道交通客運(yùn)量、常住人口密度、人均擁有道路面積共7個(gè)指標(biāo)進(jìn)行度量。其中,排水管道長(zhǎng)度_市轄區(qū)和軌道交通客運(yùn)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)最高,都為0.83333,與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力均呈高度相關(guān),對(duì)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力影響較大。在城市排水管道長(zhǎng)度逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)下,需進(jìn)一步優(yōu)化排水管道技術(shù),提高供水管道質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),增加使用年限;優(yōu)化排水管道結(jié)構(gòu)布置,降低維護(hù)成本;減少污水漏損,引入新的技術(shù)應(yīng)用。在軌道交通客運(yùn)量逐漸增加的趨勢(shì)下,網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)愈發(fā)明顯,提升軌道交通的承災(zāi)能力就顯得特別重要,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定,不斷完善軌道交通隱患排查治理制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。道路面積_市轄區(qū)、建成區(qū)綠化覆蓋率_市轄區(qū)、建成區(qū)排水管道密度、常住人口密度與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)分別為0.78333、0.70294、0.6、0.4,與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力均呈中度相關(guān)。一是隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,城市道路面積不斷提升,提升道路建設(shè)質(zhì)量對(duì)提高道路通行能力的意義不言而喻,是提高地面通行和暢通地下循環(huán)的重要舉措,應(yīng)充分利用現(xiàn)有的道路空間,合理布局雨水、中水、給水等各類管網(wǎng),綜合協(xié)調(diào)地下工程和地上工程建設(shè)。二是在城市區(qū)域植樹和增加綠地面積,不僅可以美化環(huán)境,而且在減小城市區(qū)域徑流量、削減洪峰流量、改善徑流水質(zhì)方面有很大的作用。因此,需要政府部門提高城市綠化建設(shè)的保障條件,多形式多樣式提升城市綠化覆蓋率。三是加強(qiáng)對(duì)排水管網(wǎng)建設(shè)的支持力度,逐年對(duì)老舊排水設(shè)施建設(shè)改造,同時(shí)要加強(qiáng)城市排水主干管網(wǎng)建設(shè),盡快形成主干排水網(wǎng)絡(luò)體系,使新建排水管網(wǎng)建成后立即投入使用不閑置。四是洪災(zāi)中的直接當(dāng)事人是受災(zāi)群眾,在發(fā)生災(zāi)害時(shí)受災(zāi)群眾的各種行為直接影響著抗災(zāi)救災(zāi)的有效性,常住人口密度增加會(huì)增加災(zāi)害救援的難度,但同時(shí)群眾在災(zāi)害救援中發(fā)揮著重要的作用,因此,應(yīng)提升群眾的防災(zāi)救災(zāi)能力,補(bǔ)齊短板,實(shí)現(xiàn)全民參與的社會(huì)共治模式。人均擁有道路面積與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為0.14226,與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力低度相關(guān),隨著城市發(fā)展的加快,城市人口劇增,同時(shí)城市的道路建設(shè)也在不斷加強(qiáng),人均擁有道路面積維持比較穩(wěn)定,對(duì)城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力影響較小。

(4)應(yīng)急管理方面,每萬人擁有公共交通數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為-0.1333,呈負(fù)的低度相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),武漢市的每萬人擁有公共交通數(shù)量均大于12臺(tái),在國(guó)家規(guī)定的全國(guó)文明城市A類測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)萬人擁有公交車12標(biāo)臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)之上,進(jìn)一步提高每萬人擁有公共交通數(shù)量對(duì)于提升城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力的意義不大。交通倉儲(chǔ)郵電業(yè)從業(yè)人員數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為-0.45,呈負(fù)的中度相關(guān)。近年來,隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,提高了道路利用率、道路交通的安全程度和道路使用的舒適性,這在一定程度上影響了交通倉儲(chǔ)郵電業(yè)從業(yè)人員數(shù)量,但是城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力在逐步提升,更加明確了交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展方向。公共管理和社會(huì)組織從業(yè)人員在抗洪搶險(xiǎn)救援工作中起著重要的帶頭作用,公共管理和社會(huì)組織從業(yè)人員數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為0.7,呈正的中度相關(guān),隨著國(guó)家對(duì)應(yīng)急管理社會(huì)治理的重視,公共管理和社會(huì)組織從業(yè)人員在穩(wěn)步增加,提升了城市交通系統(tǒng)的抗災(zāi)、救災(zāi)和恢復(fù)能力,還應(yīng)進(jìn)一步提升公共管理和社會(huì)組織從業(yè)人員的素質(zhì),加強(qiáng)其專業(yè)技能培訓(xùn)與抗洪搶險(xiǎn)救災(zāi)業(yè)務(wù)能力。普通高等學(xué)校數(shù)量代表了城市居民的教育素質(zhì),同時(shí)在一定程度上體現(xiàn)了城市居民防洪管理的能力,普通高等學(xué)校數(shù)量與城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力相關(guān)系數(shù)為0.72674,呈正的中度相關(guān),在國(guó)家大力提倡國(guó)民素質(zhì)發(fā)展作用下,高校數(shù)量得以迅速提升,一方面為城市交通系統(tǒng)承災(zāi)體系提供技術(shù)人員儲(chǔ)備,另一方面居民素質(zhì)的提升也能在城市抗洪中發(fā)揮作用,提升了城市交通系統(tǒng)的承災(zāi)能力。

4?結(jié)論與展望

本文針對(duì)構(gòu)建臨江城市交通系統(tǒng)洪澇風(fēng)險(xiǎn)承災(zāi)能力評(píng)估指標(biāo)體系和基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的評(píng)估模型等問題,從如何降低洪澇災(zāi)害對(duì)臨江城市造成的影響的問題出發(fā),根據(jù)城市交通系統(tǒng)對(duì)城市承災(zāi)能力的重要影響,綜合考慮孕災(zāi)環(huán)境穩(wěn)定性、致災(zāi)因子風(fēng)險(xiǎn)性和承災(zāi)體脆弱性三個(gè)方面的相互作用,從防災(zāi)能力、抗災(zāi)能力、救災(zāi)能力和恢復(fù)能力四個(gè)能力維度,構(gòu)建臨江城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力評(píng)估指標(biāo)體系,開展臨江城市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力分析評(píng)估,并以武漢市為例,分析歷年來武漢市交通系統(tǒng)承災(zāi)能力水平,并從能力提升的視角提出了臨江城市交通系統(tǒng)洪澇承災(zāi)能力提升的具體對(duì)策,可為我國(guó)城市交通系統(tǒng)治理能力提升提供參考。

參考文獻(xiàn)

[1]陸秋琴,武曉曉,黃光球,等.基于Petri網(wǎng)的地鐵車站系統(tǒng)脆弱性評(píng)價(jià)研究[J].交通信息與安全,2020,38(01):52-60.

[2]Sun, L., et al.Vulnerability assessment of urban rail transit based on multi-static weighted method in Beijing, China[J].Transportation Research Part A: Policy and Practice,2018,(108):12-24.

[3]Zhang,J. and M.Wang.Transportation functionality vulnerability of urban rail transit networks based on movingblock: The case of Nanjing metro[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2019,(535):122367.

[4]Hong, L., et al. Vulnerability effects of passengers' intermodal transfer distance preference and subway expansion on complementary urban public transportation systems[J].Reliability Engineering & System Safety,2017,(158):58-72.

[5]Tang,Y. and S. Huang. Assessing seismic vulnerability of urban road networks by a Bayesian network approach[J].Transportation Research Part D: Transport and Environment,2019,(77):390-402.

[6]Singh,P.,et al.Vulnerability assessment of urban road network from urban flood[J].International Journal of Disaster Risk Reduction,2018,(28):237-250.

[7]Ma,F(xiàn).,et al.Assessing the vulnerability of urban rail transit network under heavy air pollution:A dynamic vehicle restriction perspective[J].Sustainable Cities and Society,2020,(52):101851.

[8]賴芨宇.城市交通系統(tǒng)抗災(zāi)能力評(píng)價(jià)[J].北華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,13(04):475-479.

[9]趙月平.城市交通系統(tǒng)抗災(zāi)性能模糊隨機(jī)模擬評(píng)價(jià)[J].公路,2014,59(12):130-134.

[10]趙繼華.鐵路防洪體系效果評(píng)價(jià)研究[D].北京:清華大學(xué),2010.