經濟新常態背景下京津冀地區高新技術產業發展與外貿潛力研究

王鵬舉

(首都經濟貿易大學 北京 100070)

我國經濟發展正處于各種因素疊加的新階段、新時期,國內外各種機遇與挑戰并存,共同構成了經濟新常態的基本態勢。當前我國經濟增速已經由高速轉變為中高速,并處在經濟結構轉型升級戰略調整期,如何順應這種變化更好地解決國內外經濟問題,實現經濟振興與發展就顯得尤為重要。在這種條件下,我國提出大力發展高新技術產業的戰略目標,不僅僅為了實現由制造業大國向制造業強國的轉變,也為把我國建設成為創新型國家提出了更高的要求。本文基于數據分析的視角,從對外貿易方面探究分析京津冀地區高新技術產業發展與外貿的現狀、前景與發展方向。

新常態下對外貿易發展現狀

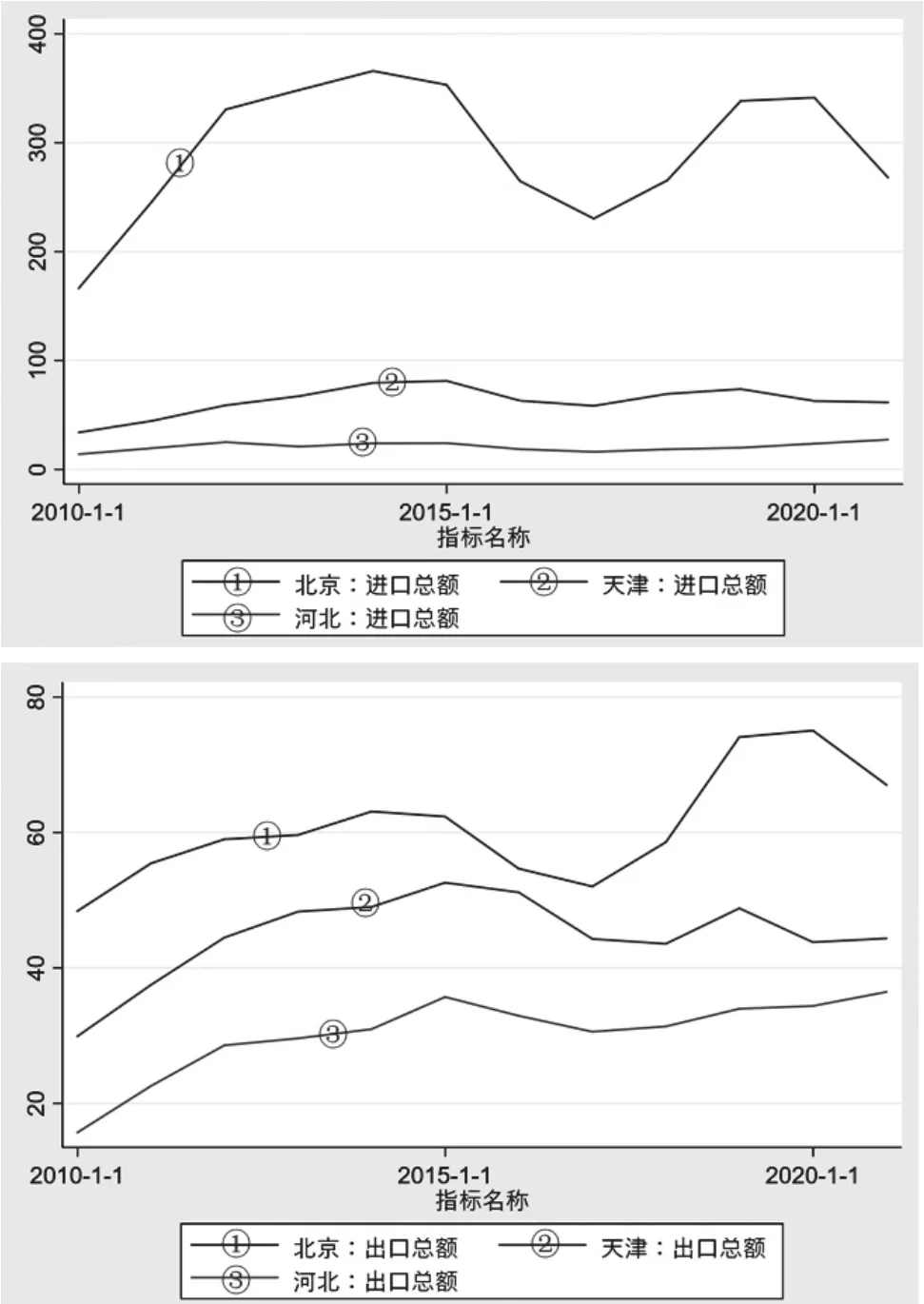

新常態說明當前我國將保持一種新的潛在增長率水平的穩定狀態。我國在改革開放若干年以來已經取得了輝煌的成果,國際貿易也從當初的幾乎完全封閉走向開放實現了巨大的發展。隨著國內經濟條件和國際經貿形勢的變化,當前我國正處在的新常態環境對我國對外貿易產生了一定的沖擊和挑戰,具體表現在貿易壁壘增強、世界貿易摩擦加劇等,但在這種條件下我國貿易規模和國際市場份額也取得了不錯的成績(盧雨,2019)。2019年我國外貿總額突破30萬億元人民幣,由于各省區市初始稟賦與產業布局結構的差異,各省區市對于對外貿易的貢獻有所不同。京津冀地區作為環渤海經濟帶核心和協同發展的代表,其對外貿易有著得天獨厚的優勢,2008年以來依托產業技術進步、政府扶持,京津冀地區對外貿易保持了良好的勢頭和穩定的態勢。

由圖1可以看出,京津冀三地進出口走勢基本保持一致但也有差異。北京市進出口總額趨勢變化差異較大,初期保持良好增長勢頭后在2015年有一定回落而波動較大,這也是經濟結構轉型調整和中美貿易摩擦帶來的負面影響造成的,由于北京貿易體量在華北地區占主要比重,受到沖擊也最為嚴重,因此出現短暫下滑但仍保持增長勁頭;天津也有類似的沖擊反應但不明顯,而河北的沖擊反應最小。與之相類似,其他各地區各省份也有較高的對外貿易總量,但我國同時存在體量大而不強的問題,主要表現在進出口結構不合理、低端產業鏈集中、過于依賴密集使用勞力和自然資源要素等(曲辛然,2019)。外部環境的變化同樣導致我國對外貿易存在下行壓力,傳統的要素密集型產業增長疲軟乏力,亟需大力發展技術密集型產業,以保證在國際分工中的市場地位轉換與出口經濟增長可持續。

圖1 2009-2020年京津冀進出口總量數據(單位:十億美元)

高新技術產業發展與外貿潛力

發展高新技術產業是未來我國建設創新型國家的必要路線,高新技術產業的發展在未來國際產業競爭中具有舉足輕重的地位。一方面,高新技術產業在國際競爭中具有傳統產業所不具有的優勢,如高生產效率、高附加值、高水平人才配給等,大力發展高新技術產業對促進提高外貿增長動力和在國際產業鏈分工中處于上游地位起到重要的作用。另一方面,相較于傳統產業,高新技術產業更能夠有效吸引外資,能夠更好地利用外資促進出口貿易的發展。總結而言,我國高新技術產業正處于整體上升期,在對外貿易輸出方面仍有很大的上升空間,未來取代其他產業作為我國對外貿易主要部門也較為可期。

法國經濟學家戈特曼曾于20世紀中葉提出“大都市圈”理論,認為由少數大型城市作為該區域的核心集中力量發展,從而帶動周邊區域擴大其區域影響力和競爭力,并通過擴散效應和回波效應滾動式形成規模,并在為本地區產品服務的基礎上拓展區域外貿易(張玉慶,2016)。近年來更好發展高新技術產業,疏解北京非首都功能產業集中問題,加快產業結構優化過程,京津冀三地出臺政策強化產業協同,建立了區域統一的系統協調統籌運作機制,加快推動高新技術產業完善布局。京津冀地區作為我國科技創新的領頭地區,集結了大量的高新技術產業集群,也在創新發展過程中起到了先導作用,對促進創新型產業“走出去”起到了重要作用。

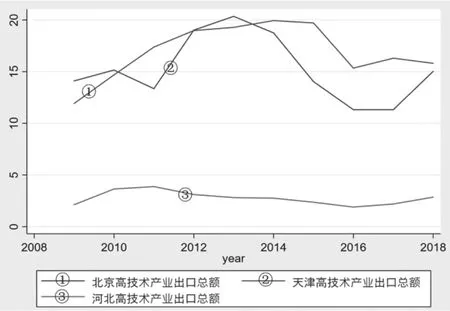

根據圖2可以看出,北京市和天津市的高技術產業出口額差別不大,且與總出口額走勢基本保持一致,在2014年左右受到較大沖擊并緩慢復蘇,而河北的出口額走勢平穩,相較于北京和天津沒有較大波動。由此可以推知:首先,北京與天津差別不大,說明在高新技術出口方面二者共同起到龍頭的作用,并且由于政策扶持的紅利效應使得天津有機會引進較多北京項目,增長勢頭也相較于北京更好,也使北京能夠有效疏解公共資源占用等問題;同時比較出口總量和高新技術產品出口總量可以看出天津的高新技術出口占比更高,這也是天津得天獨厚的地理區位因素所導致的,依托渤海灣海運的便利條件能夠更好地發展對外貿易,天津也正在建設成為京津冀地區對外貿易發展的門戶。其次,河北地區與北京、天津的差距仍較大,在高新技術發展方面仍然處在追隨者的地位,高新技術產業實力不強,仍有提升和進步的空間。總體來看,京津冀地區的產學研核心仍然在北京,高技術制造業體系完備且人才儲備充足,有很高的創新能力和發展潛力,與我國其他城市群或產業密集地區構成相類似,京津冀地區也形成了以北京天津為中心、河北為腹地的高技術產品出口模式。這種模式能夠有效疏解北京的非首都功能,治理北京的“大城市病”,能夠同時為北京的高精尖技術聚集提供便利和促進京津冀沿海地區貿易發展,促進天津、河北承接高技術企業落戶和產業結構調整,進而實現三地優勢互補建立整體區域優勢,輻射環渤海經濟區發展,提高地區影響力和國際影響力。

圖2 2009-2018年京津冀地區高技術產業出口總額(單位:十億美元)

雖然從京津冀協同發展戰略實施以來已經獲得了巨大成就,但京津冀地區仍然存在協調度不夠和產業發展受限的問題。具體來說,京津冀地區應成為企業網絡聯系的密集區,充分發揮區域生產網絡,而由于配套設施不完善、人員流動性弱等問題導致科技創新園區和高技術產品產業鏈、供應鏈不完備,生產網絡顯得較為離散,尤其是河北由于高技術產業較少也在上升階段,與北京天津的生產聯系不夠密切。另外,北京高新技術產業生存空間有限,用地資源緊張和產業配套能力不足,高新技術產業園區和供應鏈產業鏈尚未能較好實現產業合理分布和上下游聯動(田學斌等,2020)。從國際形勢來看,也正因為京津冀地區科技創新型企業主要集中在北京,因此在美國等西方國家對我國高技術產業進行打壓的環境下北京市的高技術產業更易受到影響,進出口外貿同樣會受到抑制;河北省高技術產業較少而加工制造業眾多,貿易摩擦沖擊和高科技產品封鎖的影響很小,而天津居于二者中間水平。因此,新常態下應解決產業間、地區間協同發展問題,促進高新技術產業對外貿易發展。

總結評述與政策建議

京津冀地區協同發展戰略對改善京津冀地區高新技術產業生產環境,促進高新技術產業要素合理投入、協同創新和產品輸出起到了重要的推動作用,使京津冀地區成為北方重要的創新集中區域和世界知名的產學研中心。新常態背景下發展我國高新技術制造業也成為一種基本趨勢,在新發展理念的引領下我國做出了由以前的追求數量增長向現在追求質量增長的轉變,努力提高增長質量效益,這就更加需要高新技術產業提供創新產出和增長動能,展現中國經濟的活力和韌性。因此應鼓勵發展高新技術產業對外貿易,依托區域優勢和發揮制度優勢,使京津冀成為對外貿易的典范。對此,提出如下意見和建議:

第一,擴大自由貿易力度,產品國際競爭力。如2019、2020年建立河北自貿區和北京自貿區,涵蓋科技創新、國際商務服務、高端產業等部門,能夠更好發揮高新技術產業對外貿易優勢和擴大國際貿易。在當前疫情與中美關系變化、世界局勢動蕩的環境下,一個更加開放、透明、共贏的國際貿易環境是重要的,因此建立自貿區,推進京津冀自貿港建設能有效促進本地區高新技術產業打通出口渠道,擴大產品在世界上的市場份額。

第二,提高區域聯系緊密度,加強區域間協同配合。京津冀一體化目的之一是增強該區域內部關系網絡,進而提高區域之間的聯系,而由于先期產業建設的三地高技術產業聯系不夠緊密,供應鏈和產業鏈鏈條有待完善。同時為疏解北京功能,應將高技術產業配套制造業更多地轉移到河北、天津等地,發揮北京作為創新中心的作用,同時提高天津承接的能力,加強天津與河北的區域聯系,形成充分溝通的區域網絡,使之更加有利于提高產出促進出口(康學芹等,2020)。

第三,優化產業結構調整,推動出口外貿升級。應在區域內建立科學合理的產業分工合作模式,明確分工,統籌布局。北京市作為區域核心,應優化產業結構從而為高精尖產業提供足夠的生存和成長空間;天津與河北在承接產業遷入的同時也要完善落實配套產業,為產業發展提供良好的生產環境,從而促進對外貿易的發展。京津冀地區應大力發展高技術產業產品,改善我國外貿發展以低水平加工制造產品出口為主的局面。

第四,推進區域高新技術產業人才一體化發展。高新技術產業需要大量的高素質人才,而單純依靠人才流動使得區域整體創新能力提升是不夠的,政府應采取措施,釋放制度紅利,營造良好的創新氛圍,吸引高素質勞動者就業,并加強地域和行業間勞動者的聯系和流動,使區域人力資本水平得到有效保障,確保高新技術產業具有不竭的創新動力。