哺乳期犢牛健康管理

李詩晴,張 鑫,易 霞,莊豪華,馬 翀

中國農業大學動物醫學院,北京 100193

0 引言

犢牛出生時,其先天性免疫幾近于無,也未發育成為反芻動物。在瘤胃發育及功能逐漸完善的過程中,犢牛面臨獲得免疫力和類似“單胃動物”飼養模式這兩大挑戰[1]。犢牛的健康不僅會直接影響其生長發育和牧場當期效益,還會影響其成年后的生長性能,多年來一直是影響奶牛養殖業的問題之一。雖然隨著生產管理水平的提高,發病率逐年下降,但導致哺乳期犢牛死淘的原因仍以消化道疾病(各種原因誘發的腸炎為主,表現為腹瀉,NCD)和呼吸道疾病(BRD)為主,其他疾病如敗血癥、關節炎、臍帶炎等雖在個別牛場階段性暴發,但并非是主要健康問題。

1 哺乳期犢牛健康狀況

根據曹志軍等[2]出版的《中國后備奶牛培育現狀白皮書》(2020)報道,2015—2019年統計的504 003 頭哺乳期犢牛數據顯示,發病率由43.30%降至25.40%;Zhao(2021)等[3]對98 家國內牧場的調查結果表明,哺乳期犢牛B R D的平均發病率和死亡率分別為11.73%(95%CI:10.20%~13.23%)和3.65%(95%CI:2.85%~4.45%),有腹瀉癥狀的哺乳期犢牛平均發病率和死亡率分別為14.17%(95%CI:12.46%~15.88%)和3.61%(95%CI:2.97%~4.25%)。有報道稱一些國家哺乳期犢牛發病率和死亡率分別為35.00%和7.00%,澳大利亞的牧場調查結果中二者分別為23.80%和5.60%[4];烏拉圭的哺乳期犢牛死亡率高達15.20%[5];在英國,2011—2018年3月齡內犢牛死亡率為6.00%[6];美國牧場的犢牛在哺乳期有38.10%至少發病一次,死亡率為5.00%[7];其他國家和地區報道數據高低各異。

除可導致死淘率和治療成本升高外,犢牛在哺乳期罹患NCD和BRD還可能對其后續生產性能和繁殖性能造成長期影響。雖然上述觀點一直存在爭議,但Abuelo等[8]通過回顧性隊列研究探討了上述兩類健康問題對平均日增重(ADG)、繁殖指標、305 天成年當量(305ME)等指標的影響程度。通過對487 頭有BRD病史和926 頭有NCD病史的犢牛進行生存分析和混合模型對比,發現有BRD病史的牛參配月齡、產犢月齡、ADG、305ME和妊娠率與哺乳期未患病犢牛無差異,而在哺乳期有NCD病史的牛頭胎305ME與哺乳期未患病的犢牛相比低325 kg,可能與其ADG低50 g相關。總的來說,其研究結果表明哺乳期犢牛罹患BRD或NCD對其后續繁殖效率和頭胎305ME有影響,但對關鍵繁殖指標的影響有限。而Schaffer等[9]對同一牧場出生的14 024 頭荷斯坦犢牛的研究表明,120日齡內有BRD病史的牛在首次產犢前淘汰出群的風險為健康牛的1.62~4.98 倍,有哺乳期BRD病史犢牛比斷奶后有BRD病史犢牛被淘汰風險升高2.62 倍,120日齡內有BRD病史的牛頭胎被淘汰的風險是健康牛的1.28 倍,且其305ME較后者低233 kg。

雖然哺乳期犢牛健康問題一直困擾著牧場管理者,但目前的研究及實踐結果表明科學的飼養管理可降低牧場因此造成的損失。其中初乳管理、飼養方式、飼喂管理、環境管理等均為非常重要的影響因素,本文將對初乳管理和健康管理措施進行簡述。

2 初乳管理

初乳管理是決定犢牛健康和存活率的唯一最重要的管理因素[9]。在過去20 年內,相關研究取得了有限的進展,但在生產實踐中仍有很大的提升空間。

由于牛胎盤組織結構的特殊性,免疫球蛋白不能通過胎盤從母體傳播至胎兒血液內,所以犢牛出生時體內無丙種球蛋白(γ球蛋白),其體內的免疫球蛋白(Ig)幾乎完全來自初乳[10]。犢牛在出生后24 h內,通過小腸吸收母體的Ig,稱為被動免疫,可保護犢牛免于常見病原感染后發病,直至其自身免疫系統發育完全。除了降低犢牛在哺乳期發病和死亡的風險外,成功的被動免疫還可降低斷奶后的死亡率、提高ADG、降低首次產犢年齡、提高頭胎和二胎產奶量[10]。

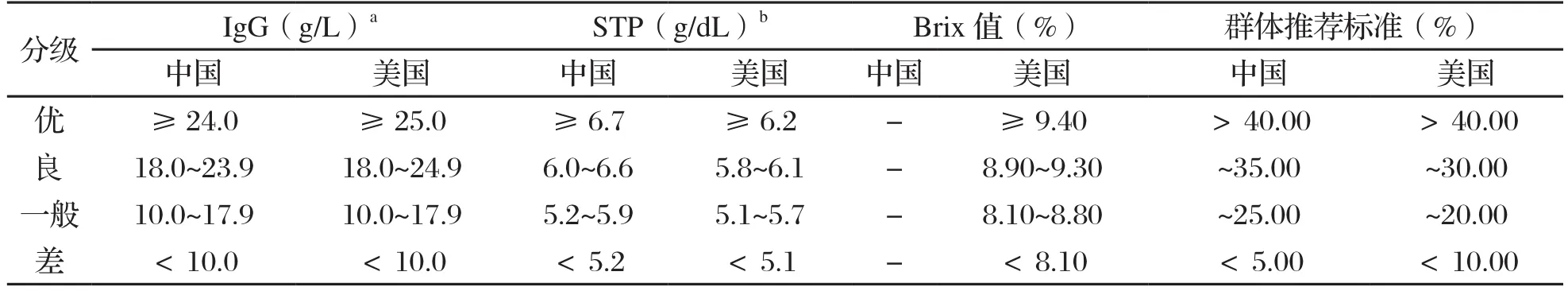

被動免疫成功與否可通過測定血清IgG的濃度判定,在犢牛出生后24~72 h,如果血清IgG濃度低于10.0 g/L,曾認為被動免疫失敗(FPT)[11,12]。由于血清IgG的檢測金標準為放射免疫擴散法(RID),需在專業實驗室完成且成本昂貴,所以牧場在生產中多以血清總蛋白(STP)含量測定為FPT監測手段。對于個體犢牛,如血清IgG<10.0 g/L或STP<5.5 g/dL(24 h~10 d)[13],則認為被動免疫失敗。在生產實踐中,管理者可通過群體評估的方式判斷初乳管理的狀況。McGuirk和Collins[14]的研究表明,進行群體評估時最少需要采集12 頭健康犢牛的血液樣本檢測,當STP≥5.5 g/dL的樣本超過80.00%時,可認為群體被動免疫成功。而Calloway等[15]的研究認為,群體被動免疫成功的標準可修改為90.00%的樣本STP≥5.0~5.2 g/dL。但2018年美國的一篇研究報告表明,15.60%的參測犢牛被動免疫失敗[7]。STP的現場檢測可使用折光計或糖度計(Brix),檢測值為5.0~5.5 g/dL(折光計)或8.10%~8.50%(Brix)時較為理想[10]。故此,被動免疫的判定標準已重新修訂。新修訂的判定標準國內[2]和國外[10,16]稍有差異,對應指標參見表1。

表1 犢牛被動免疫判定標準[2,10,16]

被動免疫成功與否會受初乳質量、初乳儲存、初乳處理方式、飼喂管理以及犢牛自身的吸收能力等因素的影響,現將重要的影響因素分述如下。

2.1 影響初乳質量的因素

初乳質量是影響被動免疫的主要因素之一,其成分包括大量的免疫球蛋白、白細胞、生長因子、激素、非特異性抗菌因子和營養成分。初乳的質量可通過初乳計或Brix等測定,通過測定值估計IgG含量,優質初乳(IgG>50.0 g/L)的比重>1.05(初乳計)或Brix值≥22.00%[17]。在生產實踐中,使用初乳計測定初乳比重時會受到初乳溫度和脂肪含量的影響,而Brix受溫度影響較小,故現多用Brix判定初乳質量。

初乳由母牛產出,所以其質量由母牛決定。其影響因素有品種、母牛的年齡和胎次、圍產前期營養、產犢季節、干奶期疫苗免疫、干奶期長短、初乳產量和初乳擠出時間等。研究表明,荷斯坦奶牛初乳中Ig含量(5.60%)低于更塞牛(6.30%)、瑞士褐牛(6.60%)、艾爾夏牛(8.10%)或娟姍牛(9.00%)[18]。雖然很多研究和傳統觀念都認為,年齡越大的奶牛產出的初乳質量更高,但新近的一項研究表明,頭胎牛和二胎牛的初乳質量相似(IgG含量分別為73.2 g/L和71.7 g/L),二胎以上的奶牛初乳質量較高(IgG含量83.3 g/L)[19]。圍產前期日糧的能量水平、VE、硒和煙酸的含量均可對初乳的產量和質量有影響。對于產犢季節對初乳質量及產量的影響,不同的研究結果存在差異,其關系尚不明確。干奶期的疫苗免疫不會提高初乳中Ig的含量,但在干奶前期進行免疫,有助于對部分病原(巴氏桿菌、鼠傷寒沙門氏菌、大腸桿菌、輪狀病毒和冠狀病毒)的特異性抗體滴度增加。如果干奶期過短(<21天),初乳的Ig含量較低,且較正常干奶期(~60天)相比,干奶期較短的奶牛初乳產量更低[20]。此外,奶牛在干奶期時的營養平衡、飼槽管理、適口性、應激等也會影響初乳的質量。很多研究表明,奶牛產犢后第一時間擠出的初乳中Ig濃度最高,隨著擠出時間的延遲,Ig濃度逐漸下降。Conneely等[21]的研究表明,胎次、從產犢到初乳的擠出時間間隔、產犢季節、初乳產量和牛群均與初乳中IgG的濃度相關。在愛爾蘭,初乳產量每增加1 kg,IgG濃度降低1.7 g/L(P<0.01)。胎次高的奶牛、產犢到初乳的擠出時間間隔較短的奶牛以及在春季或秋季產犢較早的奶牛產生的初乳IgG濃度較高。胎次(P<0.001)、產犢到擠奶的時間間隔(P<0.01)、初乳IgG濃度(P<0.01)、犢牛出生重(P<0.05)和牛群均與第1次擠奶時的初乳產量相關。Morin[22]等經試驗證明,在奶牛產犢后,初乳擠出時間每延遲1 h,IgG的濃度下降3.70%。相似結果也見于Moore等[23]的報道,其研究結果表明在奶牛產后6 h、10 h或14 h擠出的初乳,IgG濃度分別下降17%、27%和33%。

2.2 初乳儲存與處理

通常情況下,牧場內以兩種方式儲存初乳——短期冷藏和長期凍存。Cummins等[24]對在不同條件下儲存不同時間初乳的IgG濃度、細菌和pH影響進行了研究,結果表明,初乳中細菌在儲存的前6 h增殖速度最快,隨后下降,但當儲存溫度>4 ℃時,細菌繁殖的速度顯著加快;初乳在<13 ℃的溫度下儲存時,pH沒有顯著變化,但在20 ℃的溫度下儲存24 h后,pH顯著降低。根據其另一項研究結果[25],建議即使是優質初乳(IgG>50.0 g/L) ,也不要在擠出后直接飼喂犢牛,最好在≤4 ℃下儲存2 天,以確保被動免疫的效果。有研究表明,4 ℃條件下短期儲存初乳不會影響IgG的濃度和細胞活力,但在較高溫度(>22 ℃)下儲存時,細菌總數可增加至1.0×106CFU/mL以上,并與犢牛FPT呈正相關[26]。初乳凍存后,使用前需解凍處理,所以很多學者都對凍存和解凍方式、溫度開展了研究。Wiking和Pedersen[27]研究了幾種在微波爐中解凍的方法,發現冷凍初乳樣品加熱不會直接導致IgG的損失,但用微波解凍初乳會導致初乳加熱不均勻和結塊,但是沒有關于IgG濃度的信息報道。Jones等[28]比較了兩種不同的功率(325 W和650 W)下通過微波解凍初乳,發現與專用水浴解凍設備(45 ℃)相比,IgG或IgM含量沒有差異,但有少量IgA損失。Balthazar等[29]發現,增加微波功率可使IgG1損失更高:在200 W時損失20.00%,而在350 W時損失31.00%。將水浴解凍設備加熱到50 ℃和60 ℃時,IgG的損失率與40 ℃(8.00%)下相似,但加熱到60 ℃以上會導致IgG1顯著減少(26.00%)。這與巴氏殺菌的其他研究一致,當初乳加熱到60 ℃以上時,IgG損失更多。關于反復凍融,Haines等[30]在37 ℃水浴條件下研究了多次凍融后,未發現初乳樣品中IgA、IgM或IgG濃度發生顯著變化。但該研究僅有一個樣本,因此需對此結果審慎使用。Morrill等[31]的研究表明,單次凍融不會使初乳IgG濃度下降。與新鮮初乳相比,反復凍融兩次可使IgG分別下降7.80%和7.70%。

根據曹志軍等[2]的調研結果,目前我國91.80%的牧場在飼喂初乳前會以60 ℃加熱60 min的條件進行巴氏殺菌處理。Saldana等[32]對比了不同質量等級(IgG含量分別為92.5 g/L、59.4 g/L和 48.1 g/L)的初乳在不加熱、60 ℃條件下加熱30 min和60 min處理,結果發現加熱30 min組的初乳IgG濃度下降9.00%,加熱 60 min組下降 12.00%。對于細菌計數,加熱 60 min組初乳比加熱 30 min組和未加熱組更低(分別為 1.8 log CFU/mL、2.0 log CFU/mL 和 3.6 log CFU/mL)。24 h犢牛血清IgG濃度與初乳質量呈正相關(18.0 g/L、22.2 g/L和24.8 g/L),且隨著熱處理時間的增加而增加(19.7 g/L、20.3 g/L和25.0 g/L)。與飼喂優質初乳的犢牛相比,飼喂中等質量初乳的犢牛的IgG吸收效率更高(分別為38.10%和25.00%)。這些結果表明在特定時間段內IgG的吸收量可能存在上限,并且飼喂相同體積的中等或優質初乳時犢牛血液中IgG濃度相似。雖然巴氏殺菌處理可殺滅初乳中的絕大部分細菌,但需注意的是,60 ℃加熱60 min并不能殺滅初乳中所有病原菌,副結核陽性率較高的牧場尤需注意[33]。

2.3 飼喂管理

自然狀態下,犢牛會從母牛的乳房采食初乳。此時,犢牛的前胃尚未發育完全,真胃容積約占體重的10%,采食過程中,食管溝閉合使初乳直接進入真胃內,自然采食量難以完全充盈真胃。有研究表明,使用奶瓶飼喂時,犢牛的采食量僅為2.2 L(1.0~4.0 L)[34],單次飼喂難以建立良好的被動免疫。建議犢牛在第1次飼喂時通過胃管飼喂其體重(BW)10.00%~12.00%的初乳(荷斯坦犢牛為3~4 L),但這種方式可能不會觸發食管溝反射,導致部分初乳進入瘤胃內。犢牛出生后通過其腸道細胞的胞飲功能非選擇性吸收大分子(如IgG),再釋放至淋巴管,繼而通過胸導管進入循環系統。這一功能在犢牛出生后24 h內逐漸減弱,直至通道完全閉合[11]。在一項隨機分配初乳飼喂(飼喂量為7.50%BW,約含200 g IgG)新生犢牛的研究中,犢牛出生后45 min飼喂的犢牛血清IgG含量為25.5 g/L,而6 h和12 h飼喂初乳的犢牛血清IgG含量分別為18.2 g/L和18.5 g/L,表明飼喂初乳的時間越早,吸收效率和血清IgG水平越高[35]。盡早飼喂初乳還會使腸道中細菌定植的速度更快,如雙歧桿菌。因此建議在犢牛出生后1~2 h內飼喂初乳。根據曹志軍等[2]的調研結果發現,我國規模化牧場的初乳飼喂模式較多,主要為“4+2+2”“4+2+0”“4+0+0”和“4+4+0”,其中“4+2+0”和“4+2+2”飼喂模式最普遍。

3 犢牛健康管理

如前所述,哺乳期犢牛死亡率為6.00%~10.00%,死亡原因以腹瀉(NCD)和呼吸道疾病(BRD)為主。雖然有些疫苗或獸藥有助于預防NCD和BRD,但絕大多數群發性問題源于初乳管理、飼養環境、營養、衛生或應激。疾病預防的關鍵在于4 個主要方面:(1)清除犢牛環境中的傳染源;(2)將犢牛轉出污染環境;(3)提高犢牛的免疫力;(4)減少犢牛的應激。

3.1 犢牛消化道疾病的防控

腹瀉是消化道疾病中腸炎的臨床癥狀,多種病因可引發犢牛腹瀉,可將其分為感染性腹瀉和非感染性腹瀉兩類。在可引起犢牛腹瀉的病原中,牛輪狀病毒(Bovine Rotavirus,BRoV)、牛冠狀病毒(Bovine Coronavirus,BCoV)、大腸桿菌F5(E.coliF5,舊稱K99)和微小隱孢子蟲(Cryptosporidium Parvum,C.parvm)最為常見[36]。沙門氏菌(Salmonellaspp.)、產氣莢膜梭菌(Clostridium Perfringens)、賈第鞭毛蟲(Giardia)、球蟲(Coccidium)等病原多為點狀暴發[37~40]。另外,近年來多種新病原也不斷在腹瀉犢牛糞便中檢出。腹瀉是這些病原感染后犢牛表現出的主要臨床癥狀,但僅憑癥狀難以確定病原。管理不當是導致犢牛腹瀉的最重要風險因素[40],因此牧場管理者應認識到管理是一個持續性的過程,需要不斷評估,不斷改進。關鍵控制點如下。

3.1.1 初乳飼喂管理

前文中已對初乳飼喂管理做了部分敘述,在此仍需提示的是,初乳中可能含有一些疾病的重要病原,如都柏林沙門氏菌。控制初乳飼喂相關的疾病傳播風險關鍵控制點有:(1)初乳收集及儲存設備的衛生;(2)盡量不要使用混合初乳;(3)凍存初乳的冰柜要定期檢查;(4)如牧場內所有初乳都凍存后飼喂,要盡量購置快速制冷設備;(5)冷藏的初乳保存時間不可超過2 天,在容器上標注日期;(6)定期維護初乳解凍、巴氏殺菌設備。飼喂新生犢牛的初乳,總細菌數應控制在1.0×105CFU/mL以下,大腸桿菌數應控制在1.0×104CFU/mL以下。

3.1.2 產圈管理

糞-口傳播是引起犢牛腹瀉的主要傳染途徑,許多犢牛在出生時就會接觸到病原。保持產圈清潔,并在犢牛出生后盡快與母牛分離,是限制病原傳播的重要工作程序。當犢牛接觸到環境中的母牛糞便時,或當犢牛在試圖采食時接觸到母牛的乳房,犢牛可能會接觸到各種能夠導致腹瀉的病原,如沙門氏菌。細菌和病毒可以在產圈常用的有機墊料中存活。有研究表明,犢牛出生后與母牛在一起的時間超過1 h是其患隱孢子蟲性腹瀉的主要風險因素[41]。

3.1.3 飼養環境及飼養方式

在理想狀態下,犢牛的飼養環境應保持干凈、干燥,排水順暢,且不會與成年牛的糞污接觸。使用犢牛島個體飼養可減少病原在犢牛間傳播,當一頭犢牛從犢牛島轉出后,應徹底清理消毒,以免將病原傳播給下一頭犢牛,同時需對飼養的位置清理消毒或更換。通過環境管理可減少環境中病原的數量,但無法徹底清除病原。群飼的犢牛雖可使飼養空間的利用率更高,且能夠通過使用自動飼喂器減少勞動力成本,但也會更加容易使病原在犢牛間傳播。如果采用群飼模式,每個犢牛欄內集中飼養的犢牛日齡段盡可能窄一些,最好采用“全進全出”模式,日齡寬度較大的群飼模式不僅便于病原的傳播,還會使弱小的犢牛面臨采食競爭。有趣的是,研究奶牛福利的學者除了對單獨飼養和群飼進行了對比外,最近也有學者對單獨和成對飼養進行了研究,結果表明成對飼養的犢牛行為表現優于單獨飼養的犢牛,且前者的日增重(ADG)比后者高150 g[42]。

在極端的氣候條件下,犢牛健康會受到溫度、濕度和風速等因素的影響。Roland等[43]發表的綜述中總結了前人的研究成果,認為犢牛的適溫區(TNZ)為0~26 ℃,會受到年齡、體重、品種、營養、被毛、行為、墊料及氣候的影響。但適溫區下限(Tlc)和上限(Tuc)的主要影響因素不同,其中報道的Tlc為0~18 ℃,年齡、濕度和風速的影響最大;而Tuc的證據較少,26 ℃這一指標基于犢牛呼吸率增加而設定。在炎熱高溫的暑期,為犢牛提供有效的遮陰和通風條件可降低犢牛發病率,對于單獨飼養的犢牛,簡單地用磚或其他物品墊高犢牛島即可起到良好的通風作用,可顯著降低犢牛島內溫度和二氧化碳濃度,改善空氣循環[44]。無論單獨飼養還是群飼方式,盡可能將犢牛飼養環境周圍的圍墻降至犢牛鼻端高度以下,以加強通風,均可降低哺乳期犢牛發病率。對于群飼的犢牛,通風和飼養密度至關重要,哺乳期犢牛的飼養面積最好≥2.8 ㎡,單獨飼養的犢牛,犢牛島的間距以相互間不能直接接觸為宜。而在寒冷的冬季,犢牛需要消耗大量的能量御寒,但此時通風與防寒保暖同樣重要。

3.1.4 營養及飼喂管理

犢牛攝入充足的營養是保證其機體抵抗力的關鍵,攝入能量不足的犢牛更易發腹瀉,使發病率和死亡率升高。有數據表明[45,46],與傳統的牛奶飼喂方案相比,采用更高營養水平喂養的犢牛對疾病的抵抗力更強。Godden等[45]的研究表明,與飼喂代乳粉(20%蛋白質,20%脂肪)的犢牛相比,飼喂巴氏殺菌廢棄奶的犢牛日增重(ADG)更高,發病率和死亡率更低。Ollivett等[46]也報道了與飼喂一般營養濃度代乳粉(20%蛋白質,20%脂肪)的犢牛相比,飼喂更高營養濃度代乳粉(28%蛋白質,20%脂肪)的犢牛生長發育狀況更佳,并且在用微小隱孢子蟲進行試驗性攻蟲后,有腹瀉癥狀的病程更短。但需注意的是,如果使用經過巴氏殺菌方法處理的廢棄奶飼喂犢牛,盡可能不要使用乳房炎患牛的廢棄奶,以免牧場在后續出現耐藥菌的問題。

為避免病原在犢牛間傳播或由大牛傳播給犢牛,應注意飼喂順序、工具的清洗消毒以及工作流程。例如獸醫每班工作應從健康犢牛開始,每班工作結束后,應徹底清潔防護用品及工具。

3.1.5 疫苗免疫

目前國內可用于預防犢牛腹瀉的疫苗幾近于無,國外可用的疫苗以大腸桿菌K99類毒素疫苗和輪狀病毒-冠狀病毒滅活苗為主。Al Mawly等[47]對新西蘭97個牧場的犢牛腹瀉風險因素調查發現,為干奶牛免疫接種相關疫苗是降低犢牛腹瀉的一個重要因素。

總之,管理是預防犢牛腹瀉的最佳方法。國外預防犢牛腹瀉的主要原則有3 個:(1)干奶牛的疫苗免疫;(2) 確保良好的初乳管理,確保犢牛能夠攝入足量的Ig;(3)通過清潔、衛生管理、飼養環境管理和牧場管理,減少環境中病原數量。使用藥物、益生菌或其他功能性飼料控制犢牛腹瀉缺乏足夠的證據支持,不應視為管理、設施或衛生狀況差的牧場的有效解決方案。

3.2 犢牛呼吸道疾病的防控

與NCD一樣,BRD的病因十分復雜,其中常見的病原性原因包括細菌性、病毒性、寄生蟲性和真菌性病原。常見的病原有支原體、巴氏桿菌、曼氏桿菌、嗜血桿菌、鏈球菌、牛病毒性腹瀉病毒(BVDV)、牛皰疹病毒1型(IBR的病原,BHV-1)、牛冠狀病毒(BCoV)、牛呼吸道合胞體病毒(BRSV)和副流感病毒3型(PI3)等。

BRD是導致哺乳期犢牛死亡的第二大原因,也是導致斷奶犢牛死亡的第一大原因。盡管BRD的防控在臨床上十分重要,但在發病癥狀明顯前能夠進行早期診斷和治療的措施有限。當牛群中長期存在BRD時,牛群的生長發育、繁殖狀況、產奶量和使用年限等關鍵指標均會受到影響,造成大量的潛在經濟損失。預防BRD的關鍵是讓犢牛獲得足量的母源抗體,建立有效的被動免疫,相關措施參見前文,在此不再贅述。下面將對其他關鍵因素如通風、疫苗免疫及疾病早期診斷進行敘述。

3.2.1 通風

犢牛在轉出產房與母牛分離后的環境可能是BRD的病原菌來源之一。Nordlund[48]調查研究結果表明,大多數情況下通風不足是犢牛罹患慢性BRD的主要原因。通常,牧場的犢牛飼養區以自然通風的設計為主,以降低成本。但自然通風的犢牛舍的空氣質量大多很差,盡管通風良好,但犢牛舍空氣中的細菌數量仍然很高。對于犢牛島的設計,建議每頭犢牛的最小面積應為3 ㎡,兩側可用實心板或增加犢牛島間的寬度以避免犢牛間的直接接觸,前后可用鐵網確保空氣流通,在寒冷的氣候或地區,可用麥秸或稻草等墊料和馬甲為犢牛提供舒適、有效的保溫措施。對于群飼模式的牧場,改善空氣質量的方法有降低飼養密度、增加飼養面積、降低犢牛飼養區周圍擋墻或擋板的高度,并增加輔助機械通風等方式。正壓通風管是改善老式牛舍通風的一個很好方法,通過正壓通風管,新鮮的外部空氣被強制進入正壓管道系統,改善舍內飼養環境的通風。

3.2.2 疫苗免疫

由于犢牛出生時免疫系統尚未完全發育,所以對于新生犢牛的疫苗免疫一直存在爭議。對于某些病原,母源抗體的保護期可持續數月,如牛病毒性腹瀉病毒(BVDV),其保護期可達4~5 個月。而對于牛皰疹病毒1型(BHV-1)和牛呼吸道合胞體病毒(BRSV),母源抗體僅可保護犢牛2~4 周,使之在幼齡階段即可發生感染。基于病原學和免疫學的研究結果[49],目前國外有少量鼻內接種的疫苗用于免疫新生犢牛,其理論基礎為通過粘膜免疫的方式激發細胞免疫以預防有些病原(BHV-1、PI3和BRSV)的感染。但對于其他病原,如多殺性巴氏桿菌、溶血性曼氏桿菌或牛支原體疫苗的使用,仍存爭議。這些病原在牛體內的清除以體液免疫為主,犢牛過早的接種疫苗難以產生理想的免疫反應。

3.2.3 疾病早期診斷

對于BRD而言,早期診斷是預防和治療能否成功的關鍵。目前可用的早期診斷方法主要有美國威斯康辛大學、美國加州大學戴維斯分校和加拿大圭爾夫大學開發的BRD評分系統,通過這些評分系統,犢牛獸醫可根據犢牛鼻分泌物、眼分泌物、耳朵的位置、是否咳嗽和直腸溫度等信息快速作出早期診斷,以及時采取干預措施。此外,近年來有學者致力于犢牛肺炎新診斷方法的研究,主要有通過B超等方法進行診斷。

3.2.4 應激管理

雖然大家都理解“應激”一詞,但難以給出明確的定義。對于犢牛,應激可理解為其對環境或管理過程中異常刺激的生理或行為反應。這些反應使犢牛能夠適應或應對應激的不利影響。熱應激、冷應激、飼養密度過大、轉群、斷奶、去角、營養不良和飼喂管理不穩定等因素都會導致應激,使犢牛更容易患病。應激對免疫系統有很大影響,并能顯著增加疾病的發病率。曾有調查研究結果表明[50],犢牛腹瀉的最大風險因素是惡劣天氣(寒冷)、地面條件差(潮濕、寒冷的牧場)和飼養密度過大,這些因素均會增加犢牛的應激。對于犢牛,病原在環境中是持續存在的,盡管犢牛一直會接觸到病原,但疾病暴發多為散發,通常集中在發生應激的階段。在犢牛飼養的過程中不可避免地會有一些應激,但如何降低應激,使之對犢牛的影響最小,需通過管理手段解決。

3.2.5 患犢管理

患犢可能成為犢牛群的傳染源,如果不能盡早作出診斷并采取有效治療措施,牧場內的犢牛健康管理就很難達到期望目標。與其他階段的牛一樣,如果在發病初期對犢牛作出診斷并進行治療,治療效果會更理想。一旦發展為慢性病例,治療成功率會下降,且可能導致患犢長期排出病原,增加對健康犢牛的感染風險。因此,建議牧場與專業獸醫合作,培訓犢牛飼養員,使之了解疾病的早期癥狀,如(1)腹瀉患犢的糞便性狀;(2)咳嗽、流涕或呼吸困難;(3)頭頸歪斜、臍部或關節腫脹;(4)虛弱無力、臥地不起;(5)跛行,等。除了疾病早期癥狀的培訓外,牧場還應與專業獸醫合作,制訂統一的疾病定義和規范的治療方案,以免發生病名不統一、超標簽用藥等問題。但上述問題在國內的牧場,無論是規模化牧場還是私人牧場,都很常見。

4 結語

犢牛健康管理是一個相當大的問題。由于篇幅所限,本文對一些重要的因素進行了梳理,以期對讀者有所啟發。究其根本,犢牛健康管理的重點應落在“管理”一詞。牧場管理是一項系統工程,例如初乳管理會涉及到干奶牛管理、產房管理和新生犢牛管理等多個方面,管理者應正視存在的問題,考慮如何協調部門間的分工協作以及對外合作,使牧場的運營更加平穩順暢。所以說,“管理”是保障犢牛健康的根本!

——關注自然資源管理