腹腔鏡膽總管探查術后一期縫合的療效觀察

姜友,張軍,李文波,李良

(合肥市第二人民醫院普外一科,安徽合肥 230011)

目前,腹腔鏡膽總管探查術(laparoscopic common bile duct exploration,LCBDE)是治療膽總管結石的常用手段。膽總管切開后有放置T管引流和一期縫合兩種處理方式。有研究[1]證實,在遵循相關適應證的原則下,行膽總管一期縫合是安全、可行的。與放置T管引流相比,膽總管一期縫合除了具有住院時間短、術后恢復快、住院費用低等優勢外,還避免了留置T 管的相關并發癥發生風險,如:膽汁流失、T 管脫落、T 管堵塞和逆行感染等[2]。然而,對LCBDE 后一期縫合在治療合并急性膽管炎的膽總管結石患者中的安全性和可行性研究較少。本研究旨在探討LCBDE 后一期縫合在治療合并急性膽管炎的膽總管結石患者中的安全性和可行性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2015年1月-至2020年8月在合肥市第二人民醫院接受LCBDE術后一期縫合的108例患者的臨床資料。膽總管結石的診斷以影像學檢查為依據,包括腹部超聲檢查、計算機斷層掃描(computed tomography,CT) 和磁共振胰膽管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)。根據術前是否合并急性膽管炎分為有膽管炎組和無膽管炎組。108 例患者中,男33 例,女75 例,年齡16~91歲,平均(55.8±18.6)歲。有膽管炎組41 例,按“東京指南(2018)”[3]定義為Ⅰ級和Ⅱ級的非重癥膽管炎患者,無膽管炎組67 例。兩組患者性別、年齡、體重指數(body mass index,BMI)、美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthsiologists,ASA)分級、結石數、結石直徑、膽總管直徑和合并癥等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較Table 1 Comparison of general data between the two groups

納入標準:①術前經B超、CT或MRCP明確診斷為膽總管結石;②術前膽總管直徑≥8 mm;③LCBDE術后一期縫合;④術中膽道鏡探查結石取凈、膽總管下段通暢。排除標準:①重癥膽管炎患者;②有肝內膽管結石患者;③Mirrizzi 綜合征患者;④既往有上腹部手術史者。

1.2 手術方法

所有患者行氣管插管全身麻醉后取頭高腳低左傾體位,均采用四孔法建立氣腹。先分離肝膽周圍粘連,顯露膽囊三角。分離出膽囊管、膽囊動脈,夾閉膽囊動脈后離斷,為防止膽囊結石滑入膽總管,用可吸收夾夾閉膽囊管,暫不切斷。分離出膽總管后,沿膽總管縱行方向用電鉤或剪刀做一長度約10 mm的切口,切口長度可依據膽總管結石大小適當調整。通過該切口用膽道鏡檢查并清除肝內及肝外膽管內的結石,必要時用取石網籃、高壓生理鹽水灌洗、液電碎石等清除結石。膽道鏡再次檢查膽總管確認無結石殘留后,采用4-0薇喬線全層間斷縫合膽總管或4-0倒刺線連續縫合膽總管。確定膽總管無膽漏后,切斷膽囊管,切除膽囊。將膽囊和膽總管結石裝入一次性標本袋,從劍突下切口取出。常規在網膜孔處放置負壓引流管后關閉切口。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者手術時間、術中出血量、術后拔管時間、術后住院時間、術后相關并發癥(包括術后膽漏、術后出血、膽管狹窄、結石殘留)。

1.4 術后隨訪

所有患者術后隨訪不少于6個月,每3~6個月門診隨訪一次。常規檢查包括體格檢查、肝功能檢查、上腹部超聲檢查。必要時進行腹部CT或MRCP檢查。

1.5 統計學方法

選用SPSS 23.0 統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較行t檢驗;計數資料用頻數表示,行χ2或Fisher’s 精確檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者圍手術期指標比較

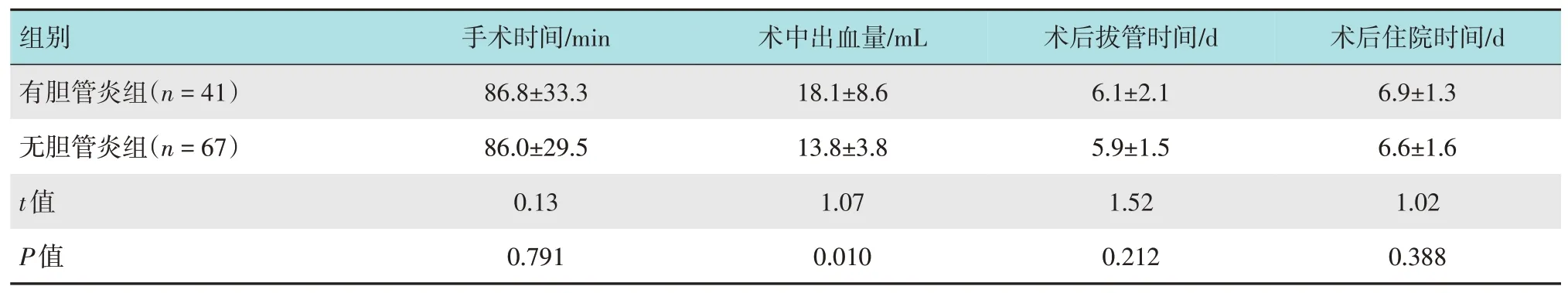

兩組患者均順利完成腹腔鏡手術,無中轉開腹病例。有膽管炎組較無膽管炎組術中出血量多,兩組患者比較,差異有統計學意義(P=0.010);兩組患者手術時間、術后拔管時間和術后住院時間比較,差異均無統計學意義(P=0.791、P=0.212、P=0.388)。見表2。

表2 兩組患者圍手術期指標比較Table 2 Comparison of perioperative indexes between the two groups

2.2 兩組患者術后并發癥及隨訪情況比較

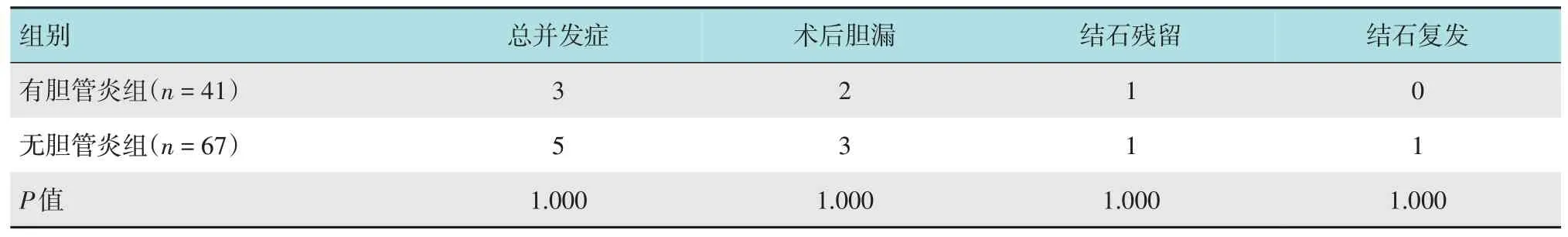

有5 例出現術后膽漏,其中有膽管炎組2 例,無膽管炎組3例。5例膽漏患者中,4例每天膽汁引流量20~170 mL,無明顯臨床癥狀,均通過保守措施和延長引流時間8~16 d 成功治愈;無膽管炎組中1 例患者術后前3 d的引流量均在20~30 mL,術后第3天右上腹出現腹膜炎體征,CT證實術區局部包裹性積液,考慮引流不暢,在B 超定位下穿刺引流成功,術后17 d拔管治愈。兩組中各有1 例分別于術后5 和23 d出現腹痛癥狀,CT 證實膽總管有結石殘留;膽管炎組1 例術前MRCP 測得膽總管直徑15 mm,結石直徑9 mm,結石數5 枚,無膽管炎組1 例術前膽總管直徑13 mm,結石直徑5 mm,結石數7枚,均通過內鏡逆行胰膽管造影術(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)取石成功。兩組患者術后膽漏和結石殘留發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

所有患者術后隨訪均超過6個月,無膽管狹窄發生。無膽管炎組中1 例在術后第3年結石復發,通過ERCP成功清除結石。見表3。

表3 兩組患者術后并發癥及隨訪情況比較 例Table 3 Comparison of postoperative complications and follow-up between the two groups n

3 討論

膽總管結石的治療主要有3 種手術方式:LCBDE、ERCP 和開放膽總管探查術(open common bile duct exploration,OCBDE)。其中,OCBDE僅用于有腹腔鏡和內鏡手術禁忌證或不能接受微創手術的患者;ERCP 盡管具有侵入性小和恢復快的優點,但其術前或術后需另行腹腔鏡膽囊切除術治療膽囊結石,還可能導致嚴重并發癥,如:急性胰腺炎、出血、膽管炎和腸穿孔等,且術中Oddi 括約肌切開可能引起難治性膽管炎,增加膽管癌的發生風險[4];LCBDE作為治療膽總管結石的主要方式之一,可同時治療膽囊結石和膽總管結石,具有手術損傷小、手術并發癥少、結石清除率高、對Oddi 括約肌功能有保護作用等優點,越來越受到外科醫生的青睞[5-6]。傳統的開腹或腹腔鏡膽總管切開術后,膽總管需常規放置T管引流至少兩周,以降低膽管內壓力,將術后膽漏的風險降到最低,同時為膽管造影和取出殘留結石提供一條備用的經皮通道,但也存在一些潛在的風險,如:液體丟失、電解質紊亂、T管堵塞、膽道感染、膽漏和局部疼痛等[2],且留置T 管并不能完全避免術后膽漏[7],T管拔除后還存在膽管狹窄的遠期并發癥[8]。留置T管數周還會給患者的日常生活帶來不便,增加患者經濟和生理負擔,影響患者的生活質量。

隨著腔鏡器械的快速發展、體內縫合和打結技巧的提高,膽總管探查術后一期縫合越來越受歡迎,且臨床療效優于T 管引流[9-10],安全性高[11],術后并發癥和死亡率均低于T管引流。其在膽道并發癥、再手術率、手術時間和術后住院時間等方面,也較T管引流有優勢。參照以往的研究[12],膽總管一期縫合的主要指征有:①膽總管直徑大于或等于8 mm;②未合并肝內膽管結石;③膽總管結石完全取凈;④膽總管壁沒有急性炎癥或水腫;⑤膽總管遠端和十二指腸乳頭通暢,Oddi 括約肌功能良好;⑥膽總管無狹窄、無膽道腫瘤;⑦膽總管的供血動脈良好。急性膽管炎作為外科常見的急腹癥之一,因膽總管壁常存在不同程度的炎癥及水腫,過去常規留置T 管。但陸文熊等[13]研究認為,急性膽管炎、膽總管直徑<8 mm 并非一期縫合的禁忌證。

筆者結合臨床實踐認為,膽總管一期縫合可以用于治療合并有急性膽管炎的膽總管結石患者。本研究表明,LCBDE 術后膽總管一期縫合治療合并有急性膽管炎的膽總管結石患者是安全、可行且有效的。相對于無膽管炎組,有膽管炎組沒有明顯延長手術時間、術后拔管時間及術后住院時間,兩組比較,差異無統計學意義(P<0.05);有膽管炎組術中出血量較無膽管炎組明顯增加,兩組比較,差異有統計學意義(P=0.010),這可能與合并有急性膽管炎的患者膽囊三角組織及肝十二指腸韌帶炎癥水腫導致術中滲出多有關。兩組患者膽漏、結石殘留、結石復發等術后并發癥比較,差異無統計學意義(P<0.05)。劉文清等[14]比較了LCBDE 術后膽總管一期縫合與LCBDE 術后膽總管T管引流治療合并有急性膽管炎的膽總管結石患者的臨床療效,結果表明:膽總管一期縫合的手術時間、術中出血量及術后住院時間明顯優于T管引流組。本研究中,兩組患者圍手術期相關指標比較,除術中出血量外,其他指標差異均無統計學意義(P<0.05),進一步說明膽總管一期縫合治療伴有急性膽管炎的患者是安全可行的,可使部分急性膽管炎患者受益,體現了個體化治療、快速康復外科和微創理念的優勢。

膽漏作為膽總管切開術后最常見的并發癥,本研究中共有5 例(4.6%)發生,與相關研究[1,12-13]報道相符。兩組患者膽漏發生率分別為4.9%和4.5%,差異無統計學意義(P<0.05),提示合并急性膽管炎并不會增加膽總管一期縫合的膽漏發生率,與已有研究[7]認為急性膽管炎是LCBDE術后膽漏的危險因素不符。筆者認為,膽漏與縫合技術欠佳、膽道內壓力高、患者營養差等諸多因素有關;另外,本研究僅包括膽總管一期縫合患者,無T管引流患者,且有膽管炎組納入的均為非重癥膽管炎患者,存在選擇偏倚,需要隨機對照研究進一步證實本研究結果。鄭亞民等[9]報道的158 例膽總管一期縫合患者中,有2 例(1.3%)發生結石殘留。梁闊等[15]報道,LCBDE 術后一期縫合術的結石殘留率為1.4%(2/146)。本研究有2 例(1.9%)患者發生結石殘留,每組各1 例,均行ERCP 成功清除結石,2 例結石殘留患者術前膽總管直徑較粗、結石數較多,對于此類患者術中需要膽道鏡反復探查膽總管,防止結石遺漏。本研究中,兩組患者在隨訪期內均無膽管狹窄發生,無膽管炎組中1例在術后第3年結石復發,通過ERCP成功清除結石。本院開展LCBDE 術后一期縫合多年,近年來選擇合適的伴有急性膽管炎的患者開展LCBDE 術后一期縫合,取得了良好的臨床效果。急性膽管炎患者常伴有全身炎癥反應、肝功能損害、膽道內高壓、低蛋白血癥等,這都是影響術后膽管切口愈合和增加膽漏風險的危險因素[16-17]。對于有急性膽管炎的患者,行LCBDE 術后一期縫合應合理把握適應證。除積極抗感染和維持內環境穩定外,術者要具備豐富的腹腔鏡、膽道鏡使用技術和經驗。術中需操作規范、動作輕柔,膽總管切口應選擇無血管區,為防止膽管壁損傷,應避免過度電凝。在膽道鏡探查及網籃取石時,動作要更輕柔,避免損傷膽總管及過度刺激括約肌,膽總管縫合應選用倒刺線連續縫合或薇喬線間斷縫合。對于有肝內膽管結石、膽總管結石較多、括約肌水腫、收縮舒張功能不良、重癥膽管炎患者仍需行T管引流。

綜上所述,對于合適的合并急性膽管炎的膽總管結石患者,LCBDE 術后一期縫合是安全、可行的。無膽管炎組與有膽管炎組的手術時間、術后拔管時間、術后住院時間及術后相關并發癥發生率比較,差異均無統計學意義。因此,合并急性膽管炎不應作為LCBDE術后一期縫合的手術禁忌證。