國企在未來產業發展中應走在前列

陳贇

摘? 要:未來產業蘊含著重大戰略發展新機遇,已成為全球競爭的新焦點。文章在對未來產業的內涵、特征和外延進行界定的基礎上,分析了世界發達國家和地區以及我國一些主要省份和城市提出的未來產業發展戰略,詳細梳理了主要幾種未來產業發展現狀和在我國的地位,最后就國有企業如何在未來產業發展中走在前列提出了相應的建議。

未來產業是重大科技創新產業化后形成的前沿產業,其對經濟社會變遷起到關鍵性、支撐性和引領性作用。目前,科技革命和產業變革不斷推向深入,世界國際競爭力量對比深刻調整,未來科技和產業將在很大程度上影響國家發展格局。作為中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎的國有企業要在未來產業發展中擔負使命,走在前列。

一、什么是未來產業?

2020年3月29日至4月1日,習近平總書記在浙江考察時指出:“要抓住產業數字化、數字產業化賦予的機遇,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設,抓緊布局數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業、未來產業,大力推進科技創新,著力壯大新增長點、形成發展新動能。”

(一)未來產業的內涵和特征

美國著名創新領域專家亞歷克·羅斯2016年出版的《新一輪產業革命》一書中提出,機器人、基因技術、網絡安全、大數據和金融科技是推動未來20年全球經濟社會變遷的關鍵產業。李斌等于2021年出版的《未來產業:塑造未來世界的決定性力量》中指出,“未來產業”是一個關于未來發展方向的總體布局,它高度依賴基礎理論研究和原始創新,通過顛覆性技術創新引發新的產業變革,能夠對經濟社會發揮全局帶動和重大引領作用的產業。2021年9月,在中關村論壇·未來產業創新發展平行論壇上,有專家學者認為,未來產業是指由重要科學發現或重大技術突破為基礎,代表未來科技和產業發展方向,有望成為主流產業并對經濟社會發展帶來重大引領變革,且當前處于萌芽期或產業化初期的產業形態,具備原創性、顛覆性、不確定性和先機性等明顯特征。

根據上述分析,筆者認為,未來產業是指由重要科學發現或重大技術突破形成的對經濟社會發展起支撐性引領性作用的萌芽期產業形態。它有以下特征:

1.基礎性。未來產業以重大科學發現或重大技術突破為基礎,如果沒有重大科學技術的顛覆性突破,就談不上未來產業,所以發展未來產業的前提就是要瞄準世界科技前沿,進行原始創新。

2.綜合性。未來產業一定是基礎性產業,對經濟社會變遷起關鍵性引領性作用,具有跨界和綜合等特征,單一細分的行業不能成為未來產業。

3.不確定性。未來產業是處在萌芽期的產業,產業發展規模仍然較小,還存在技術不成熟、發展不確定性等問題。發展未來產業需要政府強有力的推動,有頂尖大學和科研院所的緊密合作,需要央企、大型省屬國有企業和處于前列資金雄厚的民營企業擔負使命,先走一步。所以,未來產業與戰略新興產業有區別,總體上來講,戰略性新興產業所用技術更加成熟,發展周期已經進入成長期、甚至成熟期。

(二)未來產業的外延

2021年3月印發的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,要前瞻謀劃未來產業,在類腦智能、量子信息、基因技術、未來網絡、深海空天開發、氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域,組織實施未來產業孵化與加速計劃,謀劃布局一批未來產業。2021年1月,上海市第十五屆人民代表大會第五次會議批準的《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出,要布局一批面向未來的先導產業。在氫能源、第六代通信、下一代光子器件、干細胞與再生醫學、腦機融合、合成生物學、新型海洋經濟等方面,加強前瞻謀劃與科技攻關,為未來產業發展奠定基礎。2021年2月,浙江省發布的《浙江省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出,要組織實施未來產業孵化與加速計劃,超前布局發展第三代半導體、類腦芯片、柔性電子、量子信息、物聯網等未來產業,加快建設未來產業先導區。2021年6月,山西省發布《山西省“十四五”未來產業發展規劃》,這是國內首個省級層面“十四五”未來產業規劃,它從四層培育體系提出25個未來產業具體領域,包括信息技術應用創新、大數據融合創新、碳基新材料、特種金屬材料、半導體、先進功能材料、新能源、先進軌道交通、智能網聯新能源汽車等9個主導性未來產業;云計算與工業互聯網、煤炭清潔高效利用、核能、氫能、電子信息裝備、航空航天、海洋裝備等7個先導性未來產業;量子產業、區塊鏈產業、碳基芯片、高速飛車等4個顛覆性未來產業;人工智能、數字孿生與虛擬現實、下一代互聯網、生物技術、智能傳感及物聯網等5個前瞻性未來產業。

總之,盡管各地依據科技優勢和產業特點選定的未來產業側重點有所不同,但未來產業基本方向是趨同的,主要包括未來網絡、人工智能、量子科技、合成生物、清潔能源等方面。

二、未來產業的發展形勢

(一)國際形勢

從國際上看,未來產業已成為全球競爭的新焦點。美國、日本、德國等發達國家高度重視戰略、科技、產業、政策“四位一體”和“軟硬”融合發展,紛紛加強對人工智能、大數據、量子技術、虛擬現實、區塊鏈、航空航天、生命醫藥等關鍵前沿領域的未來產業布局。未來產業已經成為衡量一個國家、地區、企業科技創新和綜合實力的重要標志。

美國發布的《美國將主導未來產業》(2019年發布)、《關于加強美國未來產業領導地位的建議》(2020年發布)、《未來產業研究院:美國科學與技術領導力的新模式》(2021年發布)、《未來產業法案》(2021年生效)等建議及法案,形成了美國強化其未來產業領導地位的總體戰略。[1]歐盟先后發布《歐洲產業的未來》(2017年發布)、《促進繁榮的未來技術》(2019年發布)、《加強面向未來歐盟產業戰略價值鏈報告》(2019年發布)、《歐洲新工業戰略》(2020年發布,2021年更新)等戰略,顯示了歐盟提升歐洲全球工業領導地位的系統布局。[1]日本發布的《第五期科學技術基本計劃(2016—2020)》(2016年發布)、《未來投資戰略2018——邁向社會5.0和數據驅動型社會的變革》(2018年發布)、《第六期科技創新基本計劃》(2021年發布)等戰略規劃,描繪了日本未來產業發展的藍圖。[1]

2020年6月,美國總統科技顧問委員會(PCAST)首次提出未來產業研究院的構想,并于2021年1月進一步細化了未來產業研究院的設計方案和建設步驟。未來產業研究院高度關注先進制造、人工智能、量子信息科學、生物技術、先進通信網絡五大類未來產業,通過對至少兩個產業的交叉融合領域開展研究與創新,解決美國社會亟須解決的重大社會問題。歐盟從協同投資、加強政策扶植和提升研發支撐等方面提高歐洲六大戰略性和面向未來產業的全球競爭力和領導力,包括低碳產業和網絡安全,氫技術及其系統,互聯、清潔的自動駕駛汽車,工業互聯網,智能健康。日本在《未來投資戰略2018——邁向社會5.0和數據驅動型社會的變革》中提出,要把物聯網、人工智能等第四次工業革命的技術革新應用到所有產業和社會生活中,以解決當前的社會問題,將政策資源集中投向健康、移動、供應鏈、基礎設施和先進的金融服務5個領域。

(二)國內形勢

從國內來看,未來產業蘊含著重大戰略發展新機遇。為了在新一輪區域競爭中實現跨越式、引領性發展,推動經濟體系優化升級,國內多地都高度重視未來產業發展,如山西、寧夏、北京、上海、深圳、杭州、沈陽等地都已立足自身基礎,圍繞人工智能、半導體材料、工業互聯網、生物技術等重點領域加強前瞻布局。截至2021年10月,有超過20個地區在相關規劃中提到未來產業,尤其半導體、人工智能、量子信息等是各地關注的焦點。

北京正在加快推進國際科技創新中心的建設,前瞻布局基礎研究,加強未來產業依托的技術和知識源頭供給,暢通基礎研究與產業發展融合渠道,布局人工智能、生物技術等重點領域,打造開放式創新平臺,為未來產業發展創造良好的環境。

2017年12月,杭州市印發的《杭州市人民政府關于加快推動杭州未來產業發展的指導意見》提出,要緊盯全球未來產業發展趨勢,立足杭州產業基礎和比較優勢,在人工智能、虛擬現實、區塊鏈、量子技術、增材制造、商用航空航天、生物技術和生命科學等重點前沿領域率先探索布局,加強產業共性關鍵技術研發,全面增強原始創新能力,加速構建先發優勢,實現高端引領發展。

深圳市提出,根據未來產業特點,將持續加大對基礎研究和應用研究的投入力度,重點聚焦信息科學、材料科學等基礎科學開展研究,建立一流的開源平臺和研發平臺。深圳在2017年正式授牌了龍崗阿波羅未來產業集聚區、南山留仙洞未來產業集聚區、龍華觀瀾高新園未來產業集聚區、大鵬壩光生命健康未來產業集聚區、坪山聚龍山智能制造未來產業集聚區、寶安立新湖智能裝備未來產業集聚區、深圳高新區北區未來產業集聚區7個未來產業集聚區,規劃用地超過50平方公里,投資超2000億元。

2018年12月,沈陽市印發的《沈陽市未來產業培育和發展規劃(2018—2035年)》提出,以“未來技術產業化”和“現有產業未來化”為抓手,面向2035年謀劃未來產業的發展目標、重點領域和發展路徑,重點培育“3+2”未來產業生態體系,即未來生產、未來交通、未來健康三大主導產業,以及未來信息技術、未來材料兩大賦能產業,具體包括智能機器人、增材制造、智能制造系統集成、智能網聯汽車、通用航空、智慧交通、生命科學、生物技術、智能醫療、人工智能、工業互聯網、區塊鏈、儲能材料、航空材料、半導體材料、納米材料、防腐材料17個重點方向。

總之,無論世界發達國家,還是我國的主要省份和一些主要城市都深刻認識到未來產業在重塑競爭格局、提高中長期競爭力中的重要作用,全面謀劃和推動未來產業的發展,積極培育增長新動能,下好發展先手棋,獲取競爭新優勢。

三、未來產業發展分析

(一)未來網絡

截至2021年1月,全球互聯網用戶數量為46.6億。網絡與人們生產生活聯系日益緊密,網絡空間變成重要空間,可以說是陸、海、空和太空之后的第五疆域,網絡技術發展對人類社會起著舉足輕重的作用。當前互聯網所承載的設備規模和服務規模越來越大,網絡功能也從原有的科研型、消費型向生產型轉變,這使網絡在安全性、服務質量和可控可管等方面的挑戰日益突出。未來網絡需要具備的能力包括:1.具備超高通量帶寬、超低時延、超大規模連接的能力;2.能夠與實體經濟融合,具有提供確定性服務和差異化服務的能力;3.達到網絡、計算、存儲多維資源一體化,具有對多維資源進行統一調度的能力;4.設計實現空天地海一體化融合的網絡架構;5.硬件設備功能簡化的同時又不失其處理性能,通過軟件定義增強網絡彈性;6.有“智慧大腦”,網絡運維不斷智能化;7.網絡具有內生安全、主動安全性,確保實現網絡安全。[2]

未來網絡發展主要包括面向2030網絡架構、網絡操作系統、數據平面可編程、低時延與確定性網絡、網絡計算存儲一體化、網絡人工智能、網絡技術開源。

1.面向2030網絡架構。2018年7月,國際電信聯盟(ITU)在ITU-TSG13全會上決議成立Network2030焦點組,該焦點組任務是探索面向2030年及以后的網絡技術發展,內在地包括新的網絡架構及其演進、新的網絡服務和應用、新的媒體數據傳輸技術。我國正在積極布局新網絡架構研究,在2018年6月,由中國信息通信研究院、華為技術有限公司發起,組織了包括高校、科研院所、國內電信運營商、內容提供商、設備制造商、互聯網公司等10多家網絡相關單位共同建立了網絡5.0產業和技術創新聯盟。

2.網絡操作系統。無論對未來網絡架構,還是對技術發展路徑的制約,網絡操作系統都具有十分重要的作用,甚至可以說,它在未來網絡發展中具有核心作用,因此,許多國家尤其是發達國家都把網絡操作系統看作競爭的制高點。我國有一些運營商、設備商已經參與到國際網絡操作系統標準化組織和開源組織,加大對未來網絡的研究,并形成不同的生態鏈。例如,ONOS(Open Network Operating System)項目合作商包括美國電話電報公司(AT&T)、中國移動、華為、中國聯通等,目的是根據運營商網絡場景建立開源操作系統。再如,我國華為公司和中國移動公司共同參與了OPEN-Orchestrator(OPEN-O)項目,后來,這個項目又與AT&T主導的ECOMP項目合并,在中國移動等的牽頭下,合并為ONAP項目。

3.數據平面可編程。可編程交換機通過P4語言的編程能夠靈活地構建成架頂交換機(Top-Of-Rack,TOR)、防火墻、負載均衡器,P4語言的編程還支持新的自動診斷功能的網元和新的擁塞控制算法等。業界和學術界非常重視P4語言,全球超過100家大型公司加入P4聯盟。在未來,P4還能加速網絡控制、管理和服務創新,以及參與數據包處理邏輯的相關研究。

4.低時延與確定性網絡。有許多行業對網絡的延時性要求十分嚴格,要求微秒級的抖動和毫秒級的時延,如導彈控制、遠程醫療、VR游戲等。如果網絡延時性問題得不到很好的解決,就會極大限制未來網絡在工業中的滲透。目前,這方面有了新解決思路,IEEE802.1任務組提出了時間敏感網絡的途徑。其按照優先級把網絡中的流量進行劃分,區分出哪些是優先通過,哪些是可以讓一讓,通過精確優化的方法為有確定性時延需求的流量提供了確定的傳輸時隙,從而建立網絡時間同步機制。這樣就極大地提高了網絡通行速度,使業務低時延和低抖動得以實現。

5.網絡計算存儲一體化。目前業界提出了通過云網協同、多云管理等創新技術解決思路。同時,為了提升用戶體驗、縮短業務交互時延、降低骨干網壓力,產業界進一步提出霧計算、邊緣計算等創新思路。

6.網絡人工智能。大規模網絡有迫切的自動化管理需求,需要網絡引“智”,化繁為簡,提高智能化能力。我國亟須全面突破網絡人工智能核心基礎算法與理論,攻克大規模復雜網絡訓練、多級人工智能協同設計等關鍵技術,以實現網絡高效自治。

7.網絡技術開源。未來網絡在控制平面、數據平面等各個方面都成立了開源組織。2018年3月,Linux基金會聯合主要廠商發起DANOS項目,打造開放、高效靈活的網絡控制平面;ONF推出Stratum項目,致力于實現真正的軟件定義的數據平面平臺;2018年10月,AT&T宣布將向OCP計劃提交白盒基站網關路由器的技術規范,未來網絡的開源發展趨勢方興未艾。

根據全球網絡變革的新形勢,國家發展和改革委員會在2018年批復“未來網絡試驗設施”(簡稱“CENI”)建設,建設周期為5年。CENI項目屬于國家重大科技基礎設施,將覆蓋全國40個城市,搭建88個主干網絡節點和133個邊緣網絡,并連接互聯網和國外網絡試驗設施。全球天地一體化網絡的競爭態勢正在形成,截至2020年11月,全球約有3300顆在軌衛星,美國最多,占全球總量56%,達1850顆。我國許多公司,如中國航天科工集團有限公司、中國電子科技集團有限公司、中國航天科技集團有限公司等紛紛啟動了相關重大項目規劃,希望提升服務全球空天地一體化互聯網的能力。此外,還有海洋信息網絡的建設,如建立完善海洋綜合感知網、整合建設海洋地面綜合通信網絡、建設海洋信息化基礎設施體系等,不斷建設空天地海一體化的立體通信網絡。[3]

(二)類腦計算

數字經濟的高速發展離不開超大規模的計算能力,而現有的計算模式存在算力的“天花板”,根據國際半導體協會預計,類腦計算和量子計算是最具潛力的兩大顛覆性計算技術。類腦計算是借鑒了大腦基本運行原理,用以實現小數據學習、事件觸發、近似計算、高度并行等符合通用人工智能需求技術特征的一種新型計算技術。根據國際IT技術咨詢公司高德納分析,類腦計算預計在2024—2029年間達到技術成熟期并實現大規模商用。

中國類腦計算研究成果數量、質量均已接近美國并在部分領域形成了領先優勢。清華大學施路平教授團隊的成果,被美國白宮科技政策辦公室評價為全球類腦計算亮點之一,施路平教授團隊開發的類腦計算芯片——天機芯2019年8月登上《自然》期刊的封面。此外,還有清華大學吳華強教授團隊、浙江大學潘綱教授團隊在卷積神經網絡、類腦操作系統等前沿領域均取得了世界矚目的重要進展。

清華大學在2014年依托精密儀器系聯合了7個院系成立了類腦計算研究中心,由施路平教授擔任主任。該中心已經有一些重要研究成果,如自主研發的天機芯片。類腦計算研究中心開發出第一代類腦計算系統,如類腦自動行駛自行車,在此基礎上建立一個異構可擴展人工通用智能開發演示平臺;研制出第一代類腦計算軟件工具鏈,它能夠支持從機器學習編程平臺到“天機芯”的自動映射和編譯。研究人員通過一塊天機芯片展示了自行車的自平衡、語音理解、動態感知、自主決策、目標探測、跟蹤等功能。

未來,類腦計算技術有望在“兩端”率先實現應用:一是應用終端,讓人工智能產品更智能、更低功耗;二是服務器端,通過大規模集成實現高算力,可以為神經科學家提供更快、更大規模的仿真系統,以及探索大腦工作機理的新實驗手段。國內類腦芯片研究成果比較出色的有寒武紀的類腦智能芯片和清華大學類腦計算研究中心的天機芯。

(三)量子科技

量子科技是真正的未來科技,在未來錯綜復雜的國際競爭中,它的戰略地位不可替代,科技強國都把它作為新一輪科技革命和產業變革集中發力的前沿陣地。量子通信會大幅度提升通信安全性,高密度、低能耗量子存儲設備使信息存儲空間具有了無限想象性,而基于此的大數據也將獲得突飛猛進的發展,量子計算對提高信息運算處理速度具有顛覆性變化,量子精密測量和傳感技術在萬物互聯時代和數字時代的應用會非常廣泛。

全球主要科技強國近幾年均出臺了國家層面的量子信息技術戰略計劃。2013年,日本文部科學省成立量子科學技術研究開發機構和量子信息和通信研究促進會,準備未來10年,投資400億日元,支持量子信息和量子通信領域的研發。

2016年,歐盟發布“量子宣言”重要計劃,準備用10年時間投資10億歐元,支持量子模擬、通信、計算、傳感四大領域的研究和應用推廣,并已經在2018年11月啟動第一批20個研究項目。2020年,法國、德國等19個歐盟成員國簽署未來10年開發和部署量子通信基礎設施聲明。

英國建成連接布里斯托、劍橋等地的量子網絡,并與新加坡一起啟動了量子衛星項目。IBM、微軟、谷歌、英特爾等國際巨頭企業在量子計算研發上積極投入。它們與耶魯大學、麻省理工學院、加州大學等科研機構聯合攻關量子計算領域共性技術,主要集中在超導量子計算領域,目前,它們在超導量子計算領域取得了不少成果。另外,在產業化方面,谷歌推出了72量子比特的量子計算芯片“狐尾松”,IBM發布超導量子比特的量子計算云平臺等。

2018年,美國頒布的《國家量子倡議法案》提出,在量子科技領域落后是絕不能容忍的;2020年7月23日,美國能源部提出建設量子互聯網藍圖;2020年10月7日,美國發布的《國家量子信息科學戰略投入的量子前沿報告》提出,確保美國長期經濟繁榮和國家安全的關鍵優先事項是必須在量子信息科學領域保持領導地位。美國正在建設量子網絡,近10年來以每年約2億美元的投入持續支持量子信息各領域研究,落實“量子信息科學和技術發展規劃”。

據公開資料顯示,在硅基芯片領域,美、日和歐洲等國主導了所有的關鍵技術,如芯片設計架構來自英國的ARM公司和美國的英特爾公司,EDA軟件被美國Cadence、Synopsys、Mentor三巨頭壟斷,日本掌握著光刻機,美、德、荷蘭等西方國家共同完成光刻機的研制工作。但在量子領域,我國發展水平領先西方國家。2020年底,中國首臺量子原型計算機“九章”成功面世,潘建偉團隊成功實現76個量子比特的操縱,目前已經能夠成功操縱117個量子比特。我國陳險峰團隊已利用量子安全直接通信原理,成功實現網絡中15個用戶之間的安全通信,傳輸距離達40公里。我國賀煜團隊用掃描隧道顯微鏡技術,將兩個磷原子構成的量子點放置在13納米間距上,精度達到了單原子級別,邁出了人類硅基量子芯片制造的第一步。我國北斗時間測量系統定位在精度上已經達到非常高的水平,如在全球定位或者衛星導航系統的應用方面,“墨子號”實現全球首次千公里級量子糾纏密鑰分發。根據預定計劃,到2025年前后構建起全球首座由中國主導的量子星群,因此我國將陸續發射“墨子二號”“墨子三號”。我國無論從量子通信工程應用,還是量子通信產業化推進等方面,均可全球領先。大概15年后,今天美國主導的光纖互聯網將被我國定制的量子互聯網取代。中國科學家的研究在未來10年量子信息科學的發展中整體上處于世界第一陣列,甚至在有些研究領域還扮演引領角色。

(四)合成生物

合成生物學被認為將帶來繼“DNA雙螺旋發現”和“人類基因組測序計劃”之后的第三次生物技術革命。它通過有目的性地把非天然分子引入生物體內實現某種生物學功能,或對生物的小分子進行替代使其產生新的功能,甚至從頭合成生物體來檢驗關于自然系統的模型。當前,合成生物的技術存在局限,主要是對微生物的改造和合成,然而,隨著科技不斷進步,如隨著人工合成蛋白質、更長片段DNA的合成等方面技術的不斷創新、突破性進展,合成生物學有了新的更大發展。未來合成生物對人類發揮作用的范圍更大,可以進行藥物篩選、疾病控制等,還可以幫助人類應對環境、能源和健康等領域的挑戰,它會深刻影響人們的生活和生產。

早在2004年時,《麻省理工科技評論》就將合成生物學評為改變世界的十大新技術之一。合成生物學得到了世界各國的重視,美國將其視為21世紀優先發展的六大戰略性技術,合成生物學在2019年被美國列入技術封鎖的清單;歐盟對于合成生物學的投入占到研發總投入的1/3。在過去約20年的發展歷程中,美國合成生物學的研究、開發和應用總體上處于領先地位。許多企業過去是以傳統化工、醫藥產品開發為主,現在也將目光投向合成生物學。Twist Bioscience等企業是基于芯片的DNA合成開發的代表,Synthorx在非天然核苷酸技術方面的發展也已受到業界的廣泛關注,Pivot Bio等企業已經在模塊化的DNA分子開發等方面做了布局,Agilent Technologies等科學儀器企業較早從事DNA合成儀的開發。在設計工具、基因編輯工具和底盤細胞方面,英國、美國等國家(地區)的企業在專利布局方面已經較為系統,在基因治療、疫苗開發、治療用微生物開發、細胞治療等醫學領域,Sarepta Therapeutics等是成立較早的企業。[4]

合成生物學目前最為廣泛的應用是人工細胞工廠,就是將微生物細胞當作微型工廠,通過引入定制的生產線,生產人們所需要的東西,包括生物燃料、可降解塑料、藥品等。2013年,美國科學家在酵母中引入了青蒿素的合成途徑,開發出了利用葡萄糖來生產青蒿酸的人工細胞工廠,基于這種技術,100立方米發酵罐中獲得青蒿素的量與5萬畝黃奧蒿獲得的產量相當,這使得抗瘧疾藥物的成本下降了90%以上。利用合成生物學技術,還可以開發用來生產大麻素和神經類藥物的人工細胞工廠;在大腸桿菌中引入了香蘭素的合成途徑,使得香蘭素的產量和產率達到全球最高水平;利用細胞工廠可以生產可降解塑料的聚乳酸、工業原料1,3-丙二醇和戊二酸酯等許多物質等。

我國將合成生物學列為戰略性前瞻性的重點發展方向,并且設立了國家重點研發計劃合成生物學專項。2018年,覃重軍團隊在國際上首次創建了具有單條線性染色體的真核生物(SY14酵母)。2020年,倪俊團隊已經構建出了一個全球最大的天然產物光合細胞庫,包含上百種的光驅動細胞工廠,直接利用二氧化碳生產的天然產物可以廣泛應用于醫藥、保健和化妝品行業。中國農業科學院飼料所在2021年10月30日宣布,我國在一碳生物合成領域取得重大突破性進展,在全球首次實現了從一氧化碳到蛋白質的合成,并形成萬噸級工業產能。山西省加大了對合成生物產業的布局,山西綜改示范區在2020年10月10日與上海凱賽生物技術股份有限公司簽署項目合作協議:計劃總投資250億元,分期建設山西合成生物產業生態園區。這個項目對山西合成生物未來產業發展的重要性不言而喻,不僅可以極大地促進合成生物新材料在山西的產業化發展,還能引領合成生物上下游全產業鏈的建設,從而使山西經濟發展走向全國甚至全球產業鏈、價值鏈的高端。

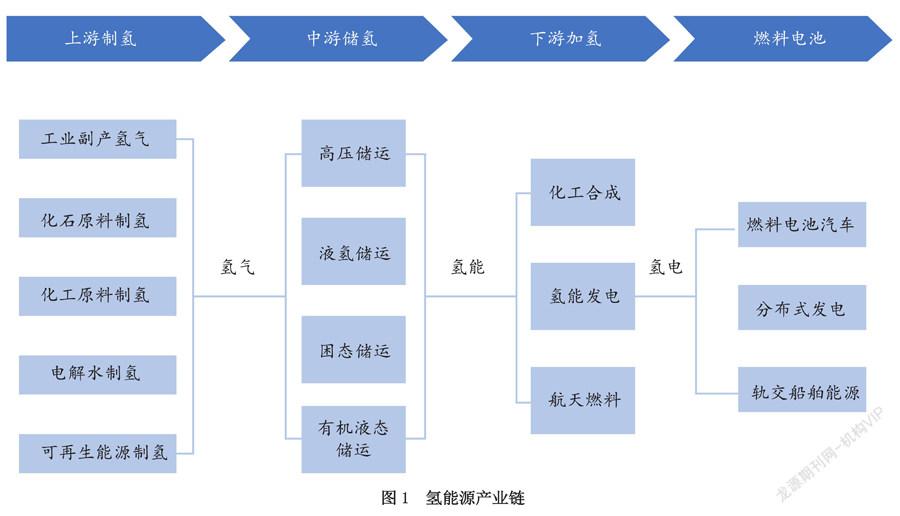

(五)氫能產業

氫能作為清潔、高效和安全的二次能源,可實現電、氣、熱等不同形式能源的轉化,并在交通運輸、工業用能、建筑供熱供電等領域發揮了積極作用,它正在成為全球能源技術革命和能源轉型發展的重大戰略方向。我國從“九五”時期開始,通過科研項目支持氫燃料電池汽車示范應用,在制氫、儲運和加注技術以及燃料電池關鍵材料、零部件、動力系統等氫能產業核心技術領域布局項目來支持技術研發,截至2020年底,國家科技項目累計投入氫能與燃料電池研發經費超過20億元。

各國制氫技術路線重點圍繞可再生能源電解水制氫技術、化石能源制氫+CCUS(碳捕獲、利用與封存)技術進行項目示范和產業布局。2021年,俄羅斯托木斯克理工大學開發出從固體廢物(木屑、煤粉、煤泥、舊輪胎)中獲取高含氫量(20%~40%)合成氣體的技術,這項技術是以蒸汽熱轉換法為基礎。未來研究方向是利用太陽能來分解水,在光的作用下將水分解成氫氣和氧氣,這種技術的關鍵是要找到一種合適的催化劑,世界上有50多個實驗室在進行研究,但至今尚未有重大突破,但它孕育著廣闊的前景。我國在CCUS技術集成、海底封存和工業應用與國際先進水平還有差距,且CCUS大規模示范項目數量和整體規模均低于發達國家。

氫能產業基礎設施內涵豐富,主要包括氫源、氫能儲存與輸送、氫能加注及氫安全等。此外,應針對燃料電池汽車終端應用場景,開展氫氣純化與氫氣品質研究工作,確保氫氣的高品質供應。2019年,廣東、山西等10個省份將發展氫能寫入政府工作報告,山東、河北、浙江等省份陸續發布本地氫能產業發展規劃。我國在《中國制造2025》《節能與新能源汽車技術路線圖》《中國氫能產業基礎設施發展藍皮書(2016)》中提出未來加氫站建設的規劃。截至2021年6月底,我國已累計建成加氫站165座,加氫站數量位居全球第二。已建成的加氫站中,北京大興國際氫能示范區加氫站日最大加注量達4.8噸,是目前全球最大的加氫站。《中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020》顯示,我國氫氣產能每年4100萬噸,產量約3342萬噸,是世界第一產氫國。[5]

四、國企在未來產業發展中應走在前列

國有企業是中國特色社會主義經濟的“頂梁柱”,是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。國有企業是我國新型舉國體制的創新主力軍,黨的十八大以來,國有企業在特高壓柔性直流輸電、探月工程、載人航天、高速鐵路、深海探測等領域取得的標志性重大科技創新成果達到世界先進水平。截至2019年底,中央企業擁有216名兩院院士、91個國家重點實驗室、733個國家級研發平臺,擁有有效專利總量約77萬項。[6]國有企業通過創新發展引領帶動中小企業的創新,從而使我國產業鏈上中下游、大中小企業的融合創新局面得以形成。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》是在黨的十九屆五中全會審議通過的。它明確指出,要通過鍛造產業鏈供應鏈長板、補齊產業鏈供應鏈短板,加強國際產業安全合作,形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈,提升產業鏈供應鏈現代化水平。以國有企業為代表的大型企業對參與國際經濟競爭,融入全球產業鏈,促進國家產業鏈體系不斷升級,起著舉足輕重的作用,2021年《財富》世界500強的中國企業共有143家,其中國有企業有96家。

鑒于未來產業的重要性、特殊性以及我國國有企業的功能定位和創新能力,國有企業應在未來產業發展中走在前列。

(一)加大研發投入

未來產業發展需要基礎理論突破,發展過程具有較強的不確定性,發展結果具有較大的外部性,因此,這不能完全靠市場發揮作用,而是需要以國有企業為代表的國家隊加大投入。從2021年《財富》世界500強榜單看,我國國企仍在采礦和原油生產、銀行等傳統行業有優勢,美國則在人工智能、生命健康領域等方面優勢顯著,世界最大的科學儀器公司美國賽默飛世爾科技公司在今年世界500強排名比上年大幅提升118位,谷歌和蘋果所控制的移動操作系統Android和iOS的市場占有率分別高達81.5%和18.4%。上榜企業中,113家美國非銀行企業平均利潤接近47億美元,我國大陸上榜的非銀行企業125家平均利潤只有23億美元,美國企業利潤是我國企業的兩倍多;入榜美國企業銷售收益率是我國大陸上榜企業的1.6倍,凈資產收益率是我國企業近兩倍。這說明我國產業基礎包括研究基礎、產業化基礎、應用基礎等與發達國家的差距還很大,制造業產業鏈不完整、低端化,需要進一步依靠大企業的發展調整產業格局,提升我國產業鏈水平。2021中國企業500強共投入研發經費1.31萬億元,研發強度為1.77%,而主要發達國家已達2.5%到4%。其中華為以1418.93億元研發投入排名第一,阿里巴巴研發投入572.36億元排名第二,騰訊研發投入389.72億元位列第三,而國有企業中國航天科工集團344.66億元排第4位,中石油318.46億元排第5位,中國移動295.06億元排第6位。經過幾十年的積累,我國科技實力已經從“跟跑”“并跑”不斷向“領跑”超越,一些領域進入了無人區,再加上歐美西方國家的惡意阻撓,我國已經無法像過去一樣靠著跟隨、仿制獲得科技進步,必須實現科技自立自強。國有企業是國家戰略科技力量,特別是中央企業擁有研發人員超百萬人,擁有高技能人才超過200萬人,必須在新型舉國體制中發揮中堅作用,努力在技術創新和產業發展上牢牢掌握主導權。國有企業應該持續不斷地加大研發投入,久久為功,構建龍頭企業牽頭、高校院所支撐、各創新主體相互協同的創新聯合體,打造原創技術策源地,布局鍛造一批基礎應用技術、前沿技術、長板技術,積極探索發展未來產業。

(二)改革投資機制

由于未來產業發展具有較強的不確定性,對它的投資存在較大風險,如果按照傳統的投資考核制度、投資風控標準以及投資責任追究辦法,國有企業就很難進行未來產業的前瞻布局。

1.出資人要完善對國企的考核機制

當前,出資人對國有企業的考核指標仍然以利潤、營業收入、資產等顯性指標為主,不重視專利數量、高技能人才占比以及研發投入占營業收入比重等事關長遠、可持續的創新指標。這方面指標或者權重很小,或者缺失,亟須根據各地各行業國企實際情況和高質量發展要求加以完善。對大型國企,尤其是科技力量雄厚、流動資金充沛的國企,應允許它們審慎進行天使投資(Angel Investment)、VC(Venture Capital)和PE(Private Equity)投資等。

2.國企自身要完善投資風控標準

投資項目選擇要把創新指標放在重要位置上。從世界資本市場上看,許多大型科技公司開始時盈利能力并不好,甚至是虧損的,但不影響它們成長為世界優秀的公司之一,如美國的臉書、特斯拉,再如合肥市政府現被稱為中國最牛的風投,其投資京東方、蔚來汽車項目等,當時也是虧損,不被看好。國企在投資時,一定要關注科技創新指標和未來市場規模,尤其是研發經費占比,主要人員的專業履歷背景等。

3.加快落實完善容錯糾錯機制

創新從來都是九死一生,攻關關鍵核心技術更是如此。從歷史經驗來看,創新失敗的比例遠遠大于成功的比例,千百次的失敗才可能換來一次的成功,然而,這一次的成功恰恰能峰回路轉、起死回生。但如管理大師德魯克所說,基于聰明的設想出現的創新數量極大,哪怕成功的百分比較小,仍然成為開辟新行業、提供新職業、給經濟增添新的活力方面的巨大的源泉。未來產業的特性決定了國企投資未來產業的失敗概率較大,可能造成實質性缺失。因此,我國需要不斷完善相關的容錯糾錯機制,并加以落實,才有可能使國企提前謀劃布局未來產業,并加大投資力度。

未來已來,國企對未來產業的投資就如為明天的發展種下了太陽。當前,科技創新成為國際戰略博弈的主要戰場,圍繞科技制高點的競爭空前激烈。國企在未來產業發展中不能只看腳下的六便士,而要仰望星辰大海,勇擔使命,走在前列。

參考文獻:

[1] 郭京京,眭紀剛,馬雙.中國未來產業發展與創新體系建設[J].新經濟導刊2021(03):10-17.

[2] The Organizing Committee of 2018 Global Future Network Development Summit.Global future network development white paper[EB/OL].http://www.gfnds.com/2018/.

[3] 黃韜,霍如,劉江,等.未來網絡發展趨勢與展望[J].中國科學:信息科學,2019,49(08):941-948.

[4] 陳大明,周光明,劉曉,等.從全球專利分析看合成生物學技術發展趨勢[J].合成生物學,2020,1(03):372-384.

[5] 中國氫能源及燃料電池產業創新戰略聯盟.中國氫能源及燃料電池產業白皮書2020[M].北京:人民日報出版社,2021.

[6] 王絳.國企要在維護產業鏈安全中發揮戰略支撐作用[N].經濟參考報,2021-02-01(007).