蒙古包元素在室內設計中的應用

文/王克 陳琲霏(昆明理工大學藝術與傳媒學院)

內蒙古地區的地域因素和當地的經濟發展狀況便決定了內蒙古地區的文化特點,也就是眾所周知的草原文化。這種特殊的文化特征分別在生活中的各個方面中體現出來,本文主要從蒙古包結構、裝飾兩個方面來研究蒙古族的文化背景和民俗特征,及在室內設計中合理應用。

一、蒙古包的起源與發展

(一)蒙古包的起源

“蒙古包”蒙語為“格爾斯”,代表家,在清朝時期開始出現,滿語發音為“蒙古博”,“包”譯為“家”。在清朝之前也曾出現有“穹廬”“氈帳”以及“氈包”等叫法,這些稱謂其實都是指我們今天俗稱的蒙古包[1]。

自遠古時期以來的內蒙古地區大多數蒙古人是游牧民族,一年四季趕著他們的羊群、牦牛、馬和駱駝去尋覓不同的牧場,長久以來蒙古族牧民一直過著逐水而居的生活,一直不停地在遷徙。因此,牧民們創造了方便搭建和拆卸的帳篷,由駱駝馱著運輸,直到找到下一個牧場再進行組裝搭起帳篷。

(二)蒙古包的發展

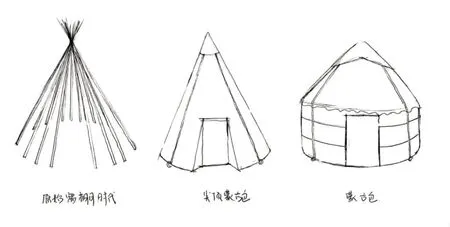

蒙古包的演變經過一個很長的發展階段。在原始社會時期人類居住在天然形成的洞穴里;到了狩獵階段,開始出現了畜牧,演變成了能夠滿足牧民逐水草而遷居的窩棚;窩棚就是蒙古包的前身,將窩棚與原始社會時期居住的洞穴相結合,構造材料發生了轉變,于是開始出現了蒙古包雛形。蒙古包的發展歸納為以下幾個發展階段,如圖1。

圖1 蒙古包的演變

早期蒙古包外部結構與傳統蒙古包相似,隨著內蒙古旅游業的快速發展,現如今當地的蒙古包通常在旅游商業方面使用較多,多用于觀賞和體驗。所以蒙古包底部會用鋼筋或水泥等材料做一個穩固的地基,個別蒙古包的原有材料運用了一些金屬材質替換,從而增加了蒙古包的牢固性、耐用性以及美觀性[2]。從功能方面,由早期的牧民居住轉變成現在草原景區的商業宴廳場所、就餐包間以及工作人員居住場所等。

二、蒙古包結構元素分析

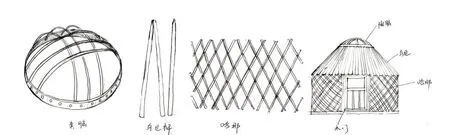

蒙古包的建筑平面圖為圓形,構架由陶腦、烏尼桿、哈那片、巴根、木門以及毛氈構成,如圖2。

圖2 蒙古包建筑構造

陶腦。蒙古包的天窗。蒙古包的包身是圓形,由于包內的空間很大,需要開很多窗戶才能使蒙古包內有足夠的光線,因此,草原人發明了這個天窗。這要比在四周開很多窗戶方便得多,兼具采光、通風、結構穩定、走煙的功能。同時,草原人民利用陶腦來計算時間,可以根據陽光通過陶腦照射到室內的位置來計算當時的時刻。

烏尼桿。烏尼也被稱為烏那、烏乃等,也是蒙語的譯音,就是漢語中的頂桿。烏尼可以說是蒙古包建筑結構的肩,中心連接陶腦,尾部四周承接哈那。不管是長短還是粗細是要完全一致的,長短是根據陶腦來確定的,制造烏尼桿選材的木質品種必須是完全一樣的,一般都選擇松木或者柳木來進行制造。烏尼桿上面的裝飾紋樣也是蒙古包室內裝飾方面不可或缺的組成部分。

哈那片。哈那也是蒙語的音譯,含義意思為圍壁。哈那是蒙古包外部結構的重要組成部分之一,它相當于是整個建筑墻體的重要骨架。哈那的數量對蒙古包的大小起決定性作用,通常為六個、八個、十個[3]。哈那依據的是平行四邊形不具有穩定性的原理,哈那片是由數根木條交叉活釘在一起固定的,所以圍壁的高低是可以調整的,蒙古包也就可以在一定的范圍內任意調整大小。

巴根。巴根是蒙語的音譯,是支柱的意思,是蒙古包建筑的重要組成部分之一。蒙古包是否需要安裝巴根是根據蒙古包的大小決定的,達到8個哈那大小的蒙古包就需要頂巴根,由于面積過大,重量也會隨之加重,草原的風較大,就需要巴根來支撐整個建筑[4]。柱子上可以裝飾不同的花紋,紋樣多龍鳳以及水、云等圖案。包內的巴根不僅圖案多樣而且形態也都各不相同,根據包內的布置風格有不同的形態的巴根。有圓形、方形以及六面體、八面體等不規則的形狀[5]。

木門。早期的蒙古包的門為氈門,蒙語稱為“烏德”。現代的蒙古包變成了木門,蒙語音譯為“哈勒戈”。一般哈那的高度是根據木門的高度來調整的,門是由框定的,蒙古包的門有自己制定標準[6]。蒙古包的門框比正常的建筑的門都要矮,門高大約在一米三至一米五之間,進出蒙古包時需要彎腰。

氈。蒙古包圍氈通常都是用羊毛撰制羊毛氈,其中包括圍壁氈、頂氈和天窗蓋氈。頂氈按照蒙古包頂部的弧度剪裁的[7]。頂氈是蒙古包建筑的頂飾,因此一直尤為被看重。頂氈是正方形的,四個角分別用駱駝毛捻的繩捆綁在哈那上并加以固定,它有通風、調節包內的冷暖、光線照射強弱作用。組裝完成的哈那結構外部包起來的氈子被稱為是圍氈,圍氈形狀是長方形的。由圍氈是需要將哈那包裹起來的,因此它的高度要比搭建好的哈那高出20厘米左右。圍氈材質是羊毛,由于內蒙古冬天極其寒冷、夏季的早晚溫差極大,因此蒙古包用包裹得嚴嚴實實的羊毛圍氈起保溫的作用。

三、蒙古包的裝飾元素分析

蒙古包的裝飾藝術語言獨樹一幟。蒙古包不僅是中國乃至世界的建筑史中值得探究的民族文化與藝術瑰寶。它有它自己獨特的民族性文化以及地域性裝飾特征,蒙古包裝飾類型及其多樣化,這些裝飾元素分別來源于對自然的崇拜、對先民的敬仰、對崇尚的信仰、對傳統審美的提煉以及蒙古族人民的性格等諸多因素。

(一)蒙古包的圖案裝飾元素

蒙古包的裝飾圖案主要分為四大類型,其中包括動物紋、植物裝飾紋樣、幾何形裝飾紋樣和象征形裝飾紋樣[5]。

1.動物裝飾紋樣

動物是蒙古族人民賴以生存的物質載體。蒙古族動物紋主要分為龍紋、鳳紋、蛇紋等圖案類型。

龍紋。龍紋與鳳紋搭配使用,意為龍鳳呈祥。蒙古族對龍的形象主要表現為崇敬。龍紋廣泛應用在服飾、家具以及裝飾畫等生活題材中;在蒙古族的建筑中,龍紋主要運用在蒙古包的支柱上。

鳳紋。鳳的圖案在草原蒙古族民間流行很廣,以及應用范圍很廣泛,像在建筑彩繪、地毯裝飾、家具表面裝飾中都經常出現鳳鳥的圖案紋樣。

蛇紋。自古以來蛇對蒙古族影響深遠。在蒙古族人民眼中它象征吉祥,在蒙古族人民家中有蛇出現,則代表有吉祥的事情即將出現,村里有蛇出現也是寓指好運之兆。蛇紋圖案均以曲線形式的抽象圖案呈現,常常出現在家具表面裝飾上。

2.植物裝飾紋樣

植物裝飾紋樣主要以不同品種的花草植物為主。最常見的植物裝飾紋樣主要為蓮花、卷草以及寶相花等。

卷草。卷草紋是植物紋中的一種。主要是以花草為元素,形態為波曲狀。圖案主要是以植物的藤蔓作為節奏,以植物葉片加以點綴,偶爾局部會穿插少量花蕾裝飾,三者相互交錯穿梭,紋飾具有連續性且兼具組織性,同時也能夠顯示出內蒙古牧民們對花草莖脈紋路走向的獨特見解。

寶相花。寶相花流傳到了蒙古族地區,隨之傳入的一種紋樣,寶相花紋算是蒙古族民間比較常見的吉祥紋樣之一。

3.幾何形裝飾紋樣

幾何形的裝飾紋樣以及它的類型出現在蒙古包建筑裝飾藝術類型中的頻率比較高。

幾何形主要以方形、圓形、三角形為基本圖案形式組合構成,通過在原幾何形的基礎上并加以其他元素且巧妙結合多樣手法來衍生出更多形式的圖案紋理,卍字紋、漁網紋、回紋、普斯賀紋及盤腸紋為最常見的幾何形裝飾圖案[5]。

4.象征性裝飾圖案

除了上述分析過的幾種圖案類型,還有些圖案在蒙古族中被賦予了不同的象征意義,因此在蒙古族中還有一些具有象征意義的裝飾圖案。分別為盤腸紋、云紋和犄角紋。

盤腸紋。盤腸紋常常被蒙古族稱為吉祥結,和現在常見的中國節很相似,盤腸紋的自身圖案一直在反復輪回,指事事順、路路通。在蒙古族中,意指福祿永享、愛情永在、長壽無疆等意義。蒙古包建筑中的各類氈繡圖案主要是用以盤腸紋來作為裝飾。

云紋。在蒙古語中被叫作哈木爾,意指牛鼻子。形如其名,云紋的外形和牛鼻子的形狀相似度很高。云紋的使用一般是在蒙古包建筑、家具和服裝裝飾中比較多。

犄角紋。蒙古語音譯為額布爾。原始祖先們將羊角柱和牛角柱作為紀念圖騰柱來使用的,因此犄角紋有崇拜之意。在蒙古包中氈邊緣的刺繡和貼花是以犄角紋裝飾的,在使用中經常與云紋搭配。

(二)蒙古包的色彩裝飾元素

由于蒙古民族生活方式的特殊與日常生產的需要,因此蒙古族需要鮮艷的色彩。在蒙古族的裝飾色彩中,青(即藍色)、白、紅三色為主要的基礎色調,也是蒙古族長期生活習慣和其民族傳統的沉淀顏色。

青色。其象征著內蒙古民族精神的顏色,在蒙古族人民心中青色與天空的顏色相同,是永恒、堅貞、純潔、和忠誠的象征。

白色。其在蒙古族人民心中被認為是最圣潔、美好、吉祥的顏色之一。

紅色。其在蒙古族象征著幸福、勝利、喜慶的意義。

金銀色。其常常象征著華貴、富裕和地位[5]。

四、蒙古包元素在室內設計中的應用

(一)蒙古包結構元素在室內設計中的應用

蒙古包的功能與意義已經不僅限于居住生活了,它作為一種機具影響力的少數民族文化,日益朝著室內裝飾符號的趨勢發展,向全世界展示著蒙古族藝術特色。在蒙古族傳統裝飾藝術中崇尚自然、簡約性和環保等設計理念值得現代的設計師們借鑒和學習,同時能給設計師們帶來創作的靈感,也就是藝術來源于生活。在傳統蒙古族裝飾元素與現代室內裝飾設計相結合的裝飾手法中,有采用蒙古包結構元素進行裝飾的,也有蒙古民族生活用品、圖騰等多種元素的運用[8]。

蒙古包結構元素在現代室內設計中的應用一般會有兩種形式的借鑒,一種是整體形態借鑒,另一種是部結構借鑒。一些作品打破傳統室內設計的模式,借鑒蒙古包結構元素的形式運用到現代室內設計當中,在現代室內裝飾中采用新的手法進行合理運用。傳統的蒙古包是形式單一的室內空間結構,根本無法滿足目前現代室內空間多功能的需求,所以在現代的建筑設計中,已經轉化為將主體部分設計為滿足使用多功能的空間形式,而室內空間裝飾的吊頂設計借鑒蒙古包穹廬頂的陶腦以及烏尼桿造型設計,或者建筑的外部形態采用了蒙古包的結構元素等多種形式的借鑒手法。

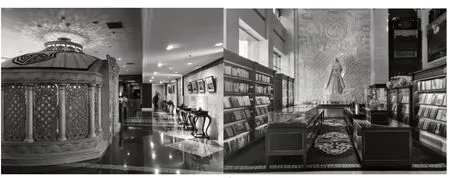

以呼和浩特市內蒙古飯店為例。內蒙古飯店每個餐廳的包間是一個獨立的蒙古包。內蒙古飯店是集住宿、餐飲、宴會為一體的大型酒店室內空間。內蒙古飯店的設計形式借鑒了蒙古包典型的穹廬頂的造型、頂部采用烏尼桿的木構架屋頂等結構特征,其他室內空間也多處借鑒了蒙古包的弧線形式設計。在裝飾手法上加以創新,穹廬頂不再只是傳統蒙古包的簡單天窗形式,而是有了彩繪的藻井設計[8]。蒙古族風格室內設計主要突出民族特色,設計中也運用了一些保守常見的裝飾手法,暖色調的燈光,局部空間的墻面運用草原壁畫以及大堂內布置成吉思汗雕像。整體空間效果金碧輝煌,餐廳每個包間都獨具一格[9]。

(二)蒙古包裝飾元素在室內設計中的應用

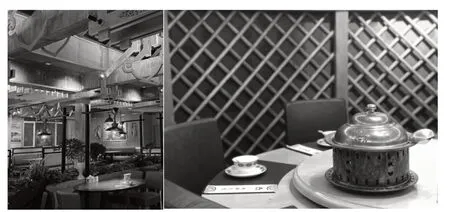

在內蒙古赤峰市新城區有一家典型傳統蒙古族餐廳——斯琴阿瑪餐廳,如圖3、圖4。主要以當地居民就餐、會客、和家庭聚會為主。室內空間更加注重情感上的表達,空間的整體色調選取藍色、紅色、黃色作為主色系,也是蒙古族象征吉祥幸福的情感表現,體現了蒙古族對美好生活的向往。在空間上,色彩使用很大膽,設計師對整體空間進行塑造,空間與家具都是精心搭配設計過的,在大廳入口處,鋪裝采用蒙古族植物紋樣地面,將植物紋與純色地面結合,打破傳統蒙古族粗獷且常規的設計。

圖3 內蒙古飯店

圖4 斯琴阿瑪餐廳

墻面裝飾做法比較常規,多選用具有蒙古風情的掛畫、帶有哈達的羊頭以及布滿墻面的蒙文。空間頂面主體為白色,以簡化后的回腸文作為點綴,手繪的圓頂面花紋[9]。

五、總結

蒙古族由于地理環境、氣候因素以及草原人民的特殊性,一直過著逐水而居的生活,由于人與環境之間的關系,草原人民開始采用這種方便搭建和拆卸的建筑形式。蒙古包為圓形結構并且它是完全組裝銜接的,因而搭建十分方便,拆卸也特別便捷,不僅容易維修,而且制作成本也比較低廉,它能應對草原上的任何氣候災害。現在蒙古包也作為一種設計元素大量運用于現代室內設計,充滿地域風情。蒙古族民族文化尤為深遠,也正是這樣,蒙古族風格的室內設計才有了大量的主題元素。

同時,蒙古族風格的室內設計也為內蒙古地區旅游文化的展現與發展提供了舞臺,促進了內蒙古的旅游業的發展并帶動了當地的經濟。在進行設計時應充分考慮蒙古族游牧文化的生態特征,使其生態文化的精髓在設計中充分體現,并達到傳播蒙古族游牧文化崇尚自然、保護自然的目的[8]。