中國書法繪畫中的和諧相通、美美與共

汪德邁[法]

中國書法不僅僅是文字在美學意義上的伸延,也是中國古典“水墨畫”的雛形。

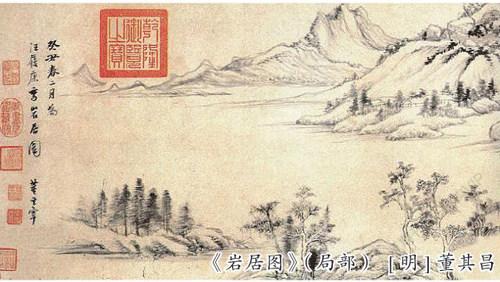

絲帛或紙質上的水墨畫之前,古代中國曾經盛行一種由不同圖像組成的裝飾壁畫,用于美化重要建筑,如皇宮、寺院和陵墓。這些裝飾畫,有許多石畫與磚畫遺跡留存至今。它們代表一種由工匠參與完成的建筑物純圖像藝術。古典繪畫并非來自古老的圖像畫,而是孕育于書法。蒙恬發明毛筆,使繪畫的筆觸帶有相當的美學可塑性。這一美學特性使這些非凡的筆觸不僅應用于書法,也用于體現非裝飾性的、純粹的圖像。由此,六朝出現中國特有的水墨畫。源自書法的水墨畫與藝匠毫無關聯,它為文人專屬。文人畫非常接近文學構思,和后者一樣,它成為中國藝術理論家所謂之“寫意”的另一種方式。寫意,并非尋求摹寫現實——紙上水墨之術很難成之——它必須一揮而就,不允許修改,這與希臘畫家宙克西斯的藝術相反,據其同代人所言,宙克西斯畫葡萄,逼真得群鳥來啄食。與此完全相反的是,王維的瀑布,李昭道或董其昌的山巒,馬遠筆下在山巖頂上凝視四周的隱士,這些絕非是錯視畫,它們是瀑布、山巖之意念的詩化,其意念源自純中國宇宙學世界觀。

不過,中國畫家與西方畫家之間的對立,并不是后者著眼于現實而前者著眼于意念,兩者都在意念上著力。達·芬奇在其《繪畫論》中說過,“畫是一種精神性的東西”;雷內·弗朗索瓦·吉蘭·馬格利特給他的一幅煙斗畫題名為“此非煙斗”,因為事實上,藝術家所要體現的是關于煙斗的意念。

而在西方畫家和中國畫家那里,有關藝術作品的理念是以完全不同的方式形成的。西方畫家沉浸在《圣經》的創世觀念之中,再加上柏拉圖的神造觀,亞里士多德對此加以修正的自然創造觀。由此,西方畫家學習以模仿自然進行創造,他堅信自己就是依照創世者上帝的形象被創造的。而中國畫家則沉浸在與上天合一的意念里,如大儒張載所寫“天人合一”。作品中所表達的是內心深處所感受的萬物之含義(寫意),而非通過“寫真”。由于有這種理念,中國畫家更著意任由作品本身去表達,而較少去“做”作品:深化藝術家對世界的內在感受,完全在精神世界里體驗之,其起點不是模仿自然,而是如歷史上偉大的作品那樣去表述自然。因此,中國畫家會表述自己,尤其他們的自然源自深刻的內在性,理想的繪畫是一揮而就,完美自然而成。我想到的最近的例子是,2018年4月20至21日在杜甫的故鄉河南鄭州鞏義舉行的關于這位大詩人的討論會。兩天里,每日有中國茶道,濃濃的綠茶杯盞交錯,和著名的日本茶道不同。在第二天,請人即興作畫。五六盞茶過后,靈感來了,紙墨穿梭,揮毫而就。

在中國,詩、書、畫三者是可以疊合呈現的。

在西方,繪畫代表實體美術,文學代表精神藝術,兩者之間是存在斷裂的。中西藝術的差別不言而喻,但我們需要跨越這種差別。一般地說,文學與藝術是兩種不同的語言;文學的語言抽象,藝術的語言普世,文學可以對語言進行抽象性的升華,藝術對感性直覺地關注。但當我們將這種帶有差異的認識灌輸到中國作品中的時候,便可以發現,那種所謂純主觀藝術的說法是不牢靠的。中國的表意文字就有一種妙用,即通過“羊大為美”的“美”字,去表達藝術境界中的感性事物——對羊的想象。中國史前時期就有養羊的文化,中國北方喜愛羊肉的美味,烹飪羊肉是中國菜系中的上品。這個例子說明,對感性與抽象思維相遇而形成的感覺,沒有一種判斷力,就沒有美學可言。

而且,在藝術的語言中也存在工匠技藝與美術兩個層面。工匠將想法具體化為實用,美術則通過繪畫、雕塑和音樂等體現美學思想。從石器時代人類出現伊始,就有匠人手制的燧石工具。這種純手工技藝是一種藝術的語言,之后和語言一起發展,直至與今天的科學實踐相關的尖端技術,在拉斯科洞窟、肖維巖洞和科斯奎巖洞發現的史前藝術同屬遠古。人們從交流推進到思辨是不知不覺的,同樣,工匠藝術抹去了簡單手工與美術之間的疆界。

總之,在中國表意文字文化的體系中,創造了一種特殊的藝術產品——水墨畫。水墨畫鮮明地傳達了繪畫、表意文字與書法藝術之間的血緣關系。它所要揭示的是,漢語漢字具有行事性,可以通過對事物進行人為地編排,將所關聯的現實濃縮為更實際的,或者抽象為更具審美的對象。這種出色的行事性還被神話化,產生魔法般的神奇力量,或者發展為神性話語的創造力。在西方,它被柏拉圖的客觀理念主義哲學理論化,將觀念作為實體,用以建構超驗的理念世界。感性世界則只是理念世界的影子。

柏拉圖由此判斷,理念形成于思辨性的語言,而且只在理念世界中存在,理念世界才是真實的和完美的。構建知識的目的,旨在喚醒人類在獲得肉體之前對超驗世界的生存的可能持有的記憶,這就是“回憶說”。此說法過分夸大理念世界的作用,導致柏拉圖主義失效。相反,在中國的禪宗學說中可以看到,佛教與老莊融合,與美學相通,將事物的空性與語言本在之虛假所反映的現實與幻象之虛相連。

(摘自中國大百科出版社《中國教給我們什么——在語言、社會與存在方面》??? 作者:[法]汪德邁??? 譯者:[法]金絲燕)