山西陶瓷窯址考古分析

摘要:陶瓷文物是我國文化遺產的重要組成部分。近年來,隨著國內考古事業的發展,陶瓷文化遺產的保護研究工作也得到了社會的關注和重視,在很大程度上促進了我國對陶瓷文物的保護和傳承。作為古代陶瓷生產大省,山西在保護陶瓷文化遺產的工作上也取得了良好的效果,但也面臨著很多問題和不足,需要給予高度重視。

關鍵詞:山西陶瓷;宋金瓷窯;河津窯

一、山西陶瓷考古概況

山西是我國古代陶瓷生產的主要地區之一,豐富的制瓷原料、充沛的水源、優質的燒瓷燃料以及便利的交通,造就了陶瓷業的輝煌。歷史上,陶瓷窯址遍布山西全境,僅見于方志史料記載的就達50余處,燒造歷史久遠,品種豐富。新中國成立以來,經過半個多世紀的努力,山西在陶瓷文化遺產的保護方面也取得了一定成果,然而,與其他主要產瓷省份,如河北、河南、陜西、江西等相比仍較落后,研究、保護工作的開展相對滯后。

山西陶瓷的考古工作始于二十世紀六七十年代后期,隨著全國性瓷窯調查的全面展開,山西也取得了豐碩的成果。1977至1978年,山西省陶瓷史編寫小組“調查了省內26個縣、市的64個古窯遺址,采集了古陶瓷標本3萬余片(件)”。山西陶瓷燒造始于唐代,發展于宋,金元時無論規模還是質量都達到了高峰,明清延續燒造,一直持續至民國,生產歷史悠久,內涵豐富,器物品類齊全,色彩絢爛,裝飾技法多樣,前后歷經一千余年,綿延不斷①。

從釉色來看,山西陶瓷以黑釉和白釉為主,青釉、三彩、紅綠彩、白釉黑褐彩、黑白釉、醬釉、茶葉末釉、黃釉、絞胎、絞釉(包括絞化妝土)、窯變(油滴、兔毫等)、鈞釉、綠釉、琉璃、琺華、孔雀藍釉、青花等兼而有之。在裝飾技法上,素面、畫花、剔花、刻花、劃花、印花、鑲嵌、堆、貼、鏤、雕無所不用。器物器型包羅萬象,以碗、盤、罐、瓶等生活實用瓷為大宗,瓷塑類生活玩具最常見,大量生產瓦、脊飾等琉璃建筑構件,也有佛像類瓷塑。匣缽、支墊等裝燒工具和窯爐遺存多有發現。

二、河津固鎮宋金瓷窯址的重要發現

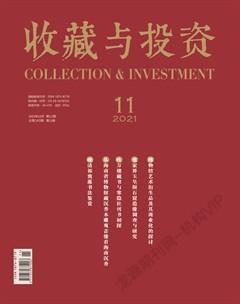

近幾年,山西省的考古工作者在對河津古瓷窯址的考古發掘中,發現了一處罕見的宋金燒瓷窯場(圖一),這一發現為山西陶瓷研究開創了新局面,意義重大。

固鎮宋金瓷窯遺址位于河津市樊村鎮固鎮村,2016年3月至9月經考古隊挖掘,共計發掘1 039平方米,清理出制瓷作坊4處、瓷窯爐4座、墓葬1座、水井1處、灰坑35個③,除此之外,還清理出土成千上萬的陶瓷碎片、窯具,以及一定數量的陶器、銅錢、鐵器和骨器等。經分析,這些遺存的時代為宋金時期,以金代遺存為主。

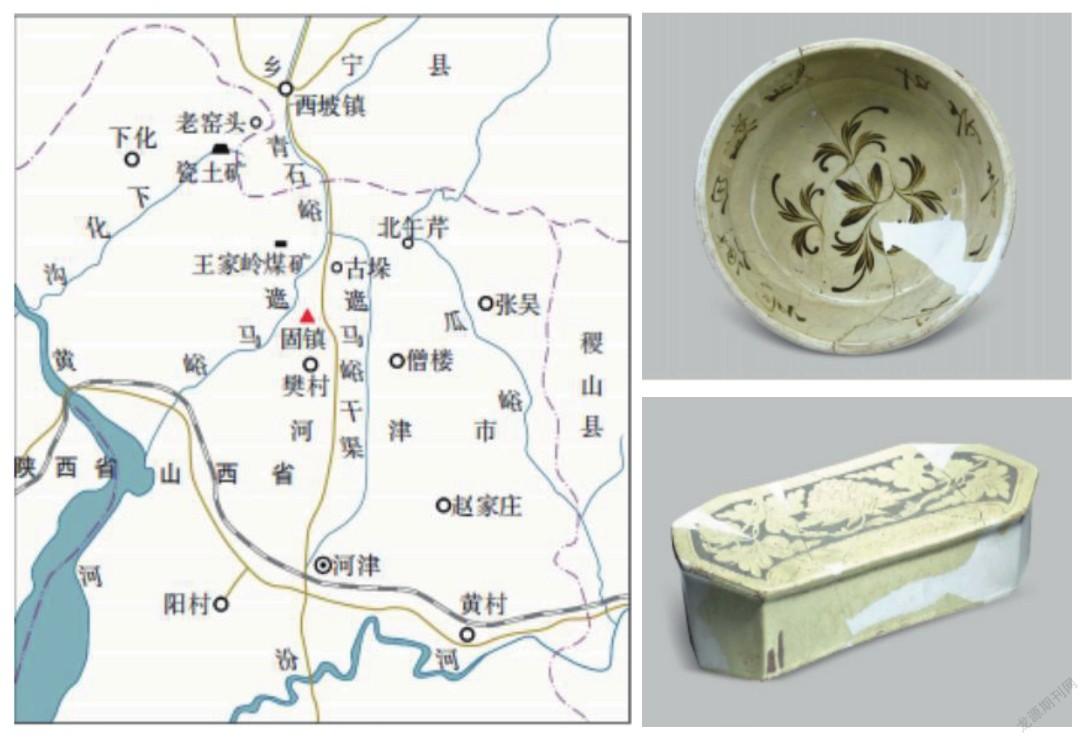

在發掘出的器物中,以陶瓷碎片和窯具為多,經過專家仔細研究,發現可復原的瓷器有千余件。其中的瓷器品類多種多樣,發現了粗白瓷、細白瓷、黑醬釉瓷及三彩瓷等;瓷器器型也豐富多彩,日常的碗、盤、碟、罐、枕、盆(圖二)、瓶、盒及器蓋等樣樣俱全,出現最多的是碗、盤、碟和枕(圖三)。瓷器裝飾題材以詩詞、花草為主,所表現出的工藝流暢活潑,層次分明,不僅有白地黑畫花、剔花填黑彩,還有珍珠地劃花、黑地白繪花以及印花。

河津遺址中最大的發現當屬細白瓷,在此之前,很多細白瓷器被定性為霍州窯或介休窯的產品,河津固鎮宋金瓷窯址的重要發現對這一學說產生了很大沖擊,可以推斷河津地區的細白瓷產量也很高。

固鎮遺址出土的陶瓷枕地域特征十分明顯,這批白瓷體現出胎釉從細嫩到粗糙的不同質地,很好地反映了宋金時期陶瓷生產的變遷,這種現象也存在于宋金介休窯的產品中④。河津遺址的發現,呈現了一批精彩的文物資料,使人們進一步感受到北宋瓷器的簡約大氣與金代瓷器的多姿多彩,其重要性不言自明。

除去瓷器本身的重大發現,在固鎮瓷窯遺址中發現的制瓷作坊與窯口,在很大程度上填補了山西地區該領域的考古空白,第一次比較全面地反映了山西地區的制瓷生產鏈,為研究宋金時期河津地區乃至山西陶瓷的制瓷流程、燒造技術、裝燒方法等方面都提供了重要的新材料。例如對出土的窯具和瓷片進行痕跡研究,發現瓷碗的足沿、足心及瓷盤的底部均無釉,瓷器外壁還有向底部流淌的釉痕,內底殘留3顆釘痕,漏斗形匣缽口部及底部邊緣殘留耐火泥等痕跡。由此可推斷,此類產品應是采用多件仰燒的裝燒工藝⑤。

三、山西省陶瓷遺址考古發掘與保護現狀

盡管山西陶瓷的考古研究與保護工作取得了一定的成績,但還存在很多問題和不足。縱觀我國陶瓷文化遺產的研究保護,大致可分為三個階段:第一階段,是結合文獻對窯址的考古調查、發掘、整理及成果公布階段;第二階段,是對陶瓷的綜合深入研究,包括對某一區域、某一時間、某一類陶瓷的探究,對不同地區間相似面貌的陶瓷的對比研究,對陶瓷的物理性質、成分等的科技分析研究等;第三階段,是對陶瓷文化遺產的保護規劃、工藝復原、開發利用等相關問題的探索。目前,河北磁州窯、陜西耀州窯、浙江南宋官窯、江西吉州窯、湖南長沙窯等諸多瓷窯已完成了前兩個階段的保護工作,第三階段的工作已開始實施或在進行中,而山西陶瓷文化保護的基礎性工作開展還比較薄弱,仍停留在對窯址的考古調查、試掘的起步階段,所發表的成果皆為簡報形式,發掘報告專著至今尚無⑥。這也是山西陶瓷文化保護工作的不足之處。此外,保護工作中還面臨著一些其他的突出問題。

首先,保護力度不夠,多數瓷窯遺址遭受破壞甚至永久消失。山西古代遺留下來的窯址大多位于窮鄉僻壤,交通不便,經濟落后,對保護造成了很大的阻礙。自然的風雨侵蝕、日常的生活生產活動、如火如荼的城鄉基礎建設、屢禁不止的盜掘活動,都使窯址遭受嚴重破壞,瓷窯遺存被埋入房屋、道路之下,大量珍貴的陶瓷標本被盜賣,瓷窯遺址所蘊含的文化信息丟失,甚至消失殆盡。

其次,傳統制瓷技藝正在逐漸失傳。隨著社會的發展、技術的革新、燒瓷觀念的轉變,傳統生產方式逐漸遭到淘汰,諸多原因導致傳統制瓷技藝瀕臨失傳。此外,一些制瓷老藝人或傳統制瓷技藝傳承人的退休、離世,也使傳統陶瓷制作技藝陷入后繼無人的尷尬境地。目前,山西省唯一的傳統手工技藝陶瓷類非物質文化遺產項目是2006年以平定張聰父子為申報主體的“平定黑釉刻花陶瓷制作工藝”,遺產編號Ⅷ-10⑦。

最后,山西陶瓷實物標本收藏分散,破壞了資料的完整性,不利于進一步深入研究。山西的陶瓷標本分散各處,大多未經系統整理,難以公布于世,不利于對陶瓷燒造面貌的完整把握,很大程度上阻礙了山西陶瓷文化遺產的保護進程,在發掘資料匱乏的現狀下,這些資料的珍貴性不言而喻。

四、山西陶瓷文化遺產保護的建議

開展陶瓷文化遺產保護工作,可以有效促進陶瓷考古、研究等基礎性工作的開展,提高山西陶瓷的歷史地位,打破“窯系說”的藩籬,為山西陶瓷正名,填補和豐富中國陶瓷發展史的空白。對山西陶瓷文化遺產的保護,筆者提出以下三點建議。

(1)有關部門要做好山西陶瓷文化遺產保護的基礎性工作,結合“三普”成果,再進行重點專題調查,擇要勘探與小規模試掘,重點窯址報請國家,再進行較大規模的科學發掘;嚴格按照國家文化遺產保護的有關規定,開展山西陶瓷文化遺址保護規劃編制工作,整體考慮遺址及其周邊遺跡的保護和展示。

(2)要加大普及、宣傳工作力度,提高山西陶瓷的知名度,充分借助傳統平面媒介和現代網絡渠道,廣泛宣傳,強化大眾對山西陶瓷文化的印象。

(3)瓷窯遺址是陶瓷文化的主要載體,也是開展陶瓷文化研究保護的基礎。針對山西瓷窯遺址的具體保護措施,建議對歷史上影響較大,保存狀況較為完好的遺址進行科學、系統的發掘,包括對瓷片堆積層、作坊、窯爐遺址的發現和清理,完整獲取遺址的燒造面貌及其文化內涵⑥。

作者簡介

杜祥乾,1994年2月生,男,漢族,山西太原人,太原市太山博物館,文博助理館員,碩士研究生。

注釋

①中國文物報:《山西2016年隋唐宋元重要考古發現》,2016年第6期。

②王曉毅,高振華,賈堯,等:《山西河津市固鎮瓷窯址金代四號作坊發掘簡報》,《考古》,2019第3期,第48-67頁。

③中國文物報:《山西2016年隋唐宋元重要考古發現》,2016年第6期。

④陳馨:《從南越王博物館藏枕看山西金代陶瓷枕》,《收藏》,2016年第2期,第52-61頁。

⑤高振華,賈堯,王曉毅:《改寫山西制瓷史 河津固鎮宋金瓷窯址》,《大眾考古》,2017第5期,第27-33頁。

⑥曾昭冬,曹俊:《山西陶瓷文化遺產保護的現狀思考》,《文物世界》,2016年第6期,第20-24頁。

⑦水既生:《山西古代陶瓷裝飾技法及其應用》,《河北陶瓷》,1980年第4期,第37-49、65頁。

參考文獻

[1]中國文物報.山西2016年隋唐宋元重要考古發現[N].中國文物報,2016-12-02(006).

[2]陳馨.從南越王博物館藏枕看山西金代陶瓷枕[J].收藏,2016(2):52-61.

[3]李雅君.山西金代陶瓷藝術[J].文物世界,2003(3):9-11.

[4]曾昭冬,曹俊.山西陶瓷文化遺產保護的現狀思考[J].文物世界,2016(6):20-24.

[5]水既生.山西古代陶瓷裝飾技法及其應用[J].河北陶瓷,1980(4):39-51,67.

[6]王曉毅,高振華,賈堯,等.山西河津市固鎮瓷窯址金代四號作坊發掘簡報[J].考古,2019(3):2,51-70.

[7]高振華,賈堯,王曉毅.改寫山西制瓷史 河津固鎮宋金瓷窯址[J].大眾考古,2017(5):27-33.