青海石窟寺藝術遺存現狀及其價值

摘要:青海地域廣闊,傳承至今的石窟寺藝術是青海地域文化的重要載體,展現了少數民族文化發展的面貌,是我國傳統文化的重要組成部分。本文將青海石窟寺藝術進行總結和分類,突出其主要藝術特征,明確分析其價值,梳理石窟寺遺存所面臨的問題,為青海地方傳統文化、青海石窟寺資源的傳承及保護提供參考。

關鍵詞:青海;石窟寺;調查研究

青海位于我國西北地區,是少數民族的居住地,自古以來多種民族文化在此相互交流。歷史上,青海地處我國各朝各代邊疆與腹地文化交流的必經之路上,融匯各式各樣的文化,逐漸形成了多民族、多文化的地域風格。在這個過程中,佛教文化一度成為當地的主流宗教文化,石窟寺作為佛教文化的載體,成為該地區宗教活動的場所之一,石窟寺藝術反映著各個時期的社會文化。目前,青海各地保存著許多石窟寺,其中建筑、壁畫、彩塑等藝術承載了當地的歷史、文化、宗教的意識形態特征及變化,充分反映民族文化的變遷和發展,具有很高的研究價值,是不可多得的珍貴遺產。

一、青海石窟寺藝術的遺存現狀

青海自古以來便是少數民族的聚居地,多種文化的共同發展,使之接納了數種宗教文化,形成不同民族的信仰,主要有藏傳佛教、漢傳佛教、伊斯蘭教等,并圍繞自身形成了各不相同的藝術氛圍,其中佛教的發展時間最長,影響最廣泛。在多種宗教文化的長期發展中,石窟寺逐漸出現,成為較為重要的宗教文化活動場所,反映了當時的潮流和思想,體現了民族歷史、文學、藝術等內容,其保留著的各式各樣的藝術文物,成為探尋和研究民族文化、宗教歷史、藝術變遷的重要資料。藝術文化包含建筑、雕塑、壁畫等傳統藝術類型,青海現存的石窟寺藝術亦是如此,對其進行分門別類的歸納,有助于更好地統計其分布的具體狀況,清晰展現青海石窟寺的遺存現狀。

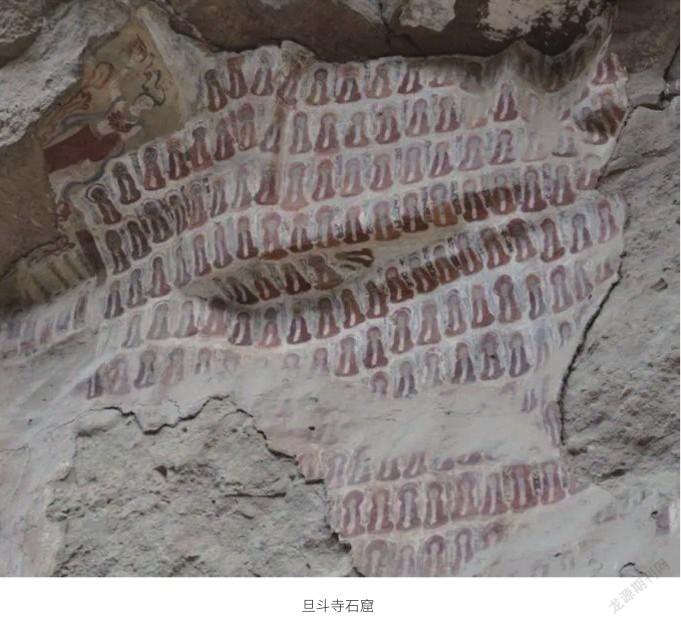

(一)壁畫

壁畫是我國傳統藝術的主要形式之一,在現存的青海石窟寺中,壁畫是建筑裝飾的主要形式。壁畫的題材以宗教文化為主,生動刻畫宗教人物、故事傳說,繪畫者多是宮廷畫師或民間巧匠。如位于青海西寧北山的土樓神祠,其東部古洞群被當地人稱為“九窟十八洞”,其中的壁畫極為珍貴,內容以藏傳佛教為主,并按照一洞一神進行劃分,如千佛洞、多聞天王洞等。洞內繪有神佛像,并配有飛天場景。位于平安縣的紅崖石窟現存壁畫八十余幅,均為多臂觀音菩薩,形象含四臂、八臂、十六臂不等。

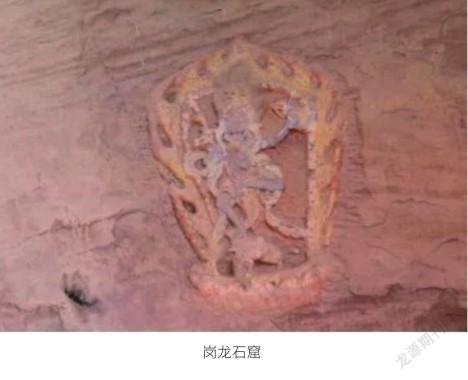

(二)雕塑

雕塑的類型包括泥塑、石雕、木雕等,青海石窟寺藝術以石雕為主,題材以佛教為主,十分注重佛教人物的配置和儀軌,具有文化內涵。如依山而建的白馬寺,其殿西建有石窟,內藏金剛佛石雕像,這也是白馬寺舊名金剛崖寺的原因。又如位于玉樹藏族自治州貝溝的文成公主廟,據《西藏王統記》載:“公主與諸臣已抵丹瑪巖,即將慈氏七肘之像與普賢行愿品刻于巖上。”現存于峭壁上的九尊佛像,中間為大日如來,左右各侍立四尊菩薩,分上下兩層:右上為普賢、金剛手,下為文殊,左上為彌勒、虛空藏,下為地藏、觀世音,共為八大近侍佛子。再如洛多杰扎石窟,其現存九處石窟藏有彌勒佛、金剛佛、文殊菩薩、觀世音菩薩等佛教塑像,此外有十余座洞窟尚未修葺。

(三)巖刻

這類藝術遺存大多年代久遠,記錄了西北少數民族古老的宗教信仰和民俗習慣,在圖像的基礎上還配有一些古文字,是研究我國歷史文化的重要史料,具有極高的研究價值。如位于青海湟源縣的佛爾崖,其北石壁上有佛雕,雕塑手法較粗糙,可見其年代久遠;又如勒巴溝摩崖石刻,刻有禮佛圖、說法圖等,繪有觀音、佛祖等人物形象,上面還題有一些文字。

二、青海石窟寺藝術的價值

青海是我國傳統石窟寺藝術遺存最為集中的地區之一。青海石窟寺分布廣泛,涉及藝術范圍極廣。根據相關歷史文獻,青海石窟寺的文化價值體現在如下幾點。

(一)思想育人

無論是雕刻、建筑還是壁畫,都和當時的社會環境有極大的關聯,主要在于傳遞宗教信仰與文化,營造特殊的宗教文化意境,展現宗教思想的主旨內涵。“環境通過所有感覺向人提供信息,接受者以視覺為主,也始終涉及其他知覺引起的體驗。”①因此,建設者在規劃每一座石窟寺時,都考慮到了環境對人的重要影響,運用中國傳統造物思想尋求人們對事物的心理感知,通過雕塑、壁畫、巖刻等藝術手段引導人們理解其中心思想,并與環境產生共鳴,起到思想教化的作用。到了現代社會,石窟寺和博物館等文化場所一樣,能揭示我國歷史的發展面貌,通過展覽、參觀等方式讓參觀者深刻感受時代的變遷,是宣揚我國傳統文化的重要載體之一。

(二)歷史文化

青海石窟寺藝術種類繁多,內容豐富,以多種藝術手法展現了生動的形象。這些石窟寺多位于偏遠地區,信眾也是當地的普通人民,因此這些石窟寺藝術在追求宗教信仰的基礎上更貼近生活現實,雕塑形象明確、簡單,壁畫通俗易懂,展現了純粹的世俗之美,弱化了神明的威嚴和肅穆,有民間藝術的影子。一些在石窟寺中舉辦的佛教文化活動,逐漸成為當地人民日常生活中不可或缺的一部分,至今仍有保留。現代學者、專家對佛教文化傳播及發展的研究是多方面的,佛教對于普通民眾的影響是其中的重要課題,而青海石窟寺藝術提供了內容豐富、形態各異的實物史料,對于推進對我國傳統文化的研究具有重要的作用。

(三)藝術發展

中國傳統藝術區別于西方藝術的最大特點是講求意境,裝飾是其主要的特征。西方藝術忠于寫實,主張自然反映和真實再現,中國傳統藝術則使用適當的夸張、變形等手段,使雕塑、壁畫等呈現出獨特的藝術形態,表現中華民族自古以來的獨特審美情趣。“石窟佛教造像特點在于對典型形象的刻畫及主題的突出。不論是佛、菩薩或天王、力士,都按照他們的身份、性格以及不同的職司要求而給以恰當的人物形象。……但唐代雕塑者并沒有因襲前代的格式,而是嚴格地區別出不同人物應有的身份,表達出恰當的典型美。”壁畫是歷代佛造像的主要呈現方式之一,人物線條飽滿、流暢、飄逸,是中國畫創作者不可或缺的學習素材,因此通過研究和臨摹現存的壁畫,能讓美術工作者們在感受傳統文化的基礎上學習繪畫技法,鍛煉繪畫功底;而中國傳統雕塑,對人物形象及細節的刻畫體現了雕塑者極高的藝術造詣,是雕塑工作者的重要學習資料。

三、青海石窟寺藝術面臨的問題

(一)人為破壞

青海石窟寺分布較散,多數位于人煙稀少的地區,不法分子的盜竊和破壞對古代石窟寺造成了不可逆轉的損害。各朝統治者的更替、戰爭和沖突也對古代石窟寺造成了破壞。少數石窟寺因交通不便等,在“文革”浩劫中得以幸存。人為破壞對青海石窟寺的損害極大,嚴重威脅到石窟寺藝術文化遺產的完整性,有一些藝術品已經很難找回,令人嘆息。

(二)環境侵蝕

自然災害對青海石窟寺藝術也造成了破壞和影響,雖然沒有人為破壞那么頻繁,但是地震、泥石流、洪水等自然災難破壞性極強,往往一次災害就會對石窟寺遺存造成沉重的打擊。與此同時,環境濕度的變化也會影響石窟寺遺存的保存狀態,如九窟十八洞中一些壁畫已經漫漶不清,墻體也因為多年的雨水、干旱等環境原因出現裂痕或直接脫落,無法辨識;如勒巴溝摩崖石刻,由于其暴露在野外,受風沙、雨水的侵蝕,一些石刻已經消失,只留下了光滑的石頭表面;還有一些石刻僅保留了刻畫的線條,很難看清起伏的雕刻紋路。

四、結語

文化遺產一直是社會文化持續發展的重要資源。生動的文物資料代表了青海地區文化藝術的高度成就,同時展現了中國石窟寺藝術的發展及傳承,藝術家們創造了極具特色的各類藝術作品,這些作品在表達宗教思想的同時,也承載著民俗、民風、民情。近年來,對青海石窟寺保護不善,使重要的歷史、文化、藝術等信息逐漸消失,其原因主要集中于人為和自然兩個方面,保護和修復工作已刻不容緩。在從考古學、歷史學、藝術學等方面對石窟寺藝術進行研究探析的同時,還要從政策保護、合理利用等方面搶救石窟寺遺存。

基金項目

本文系藏區歷史與多民族繁榮發展研究省部共建協同創新中心項目“青海傳統壁畫研究”(項目編號:XTCXZX202008)、青海師范大學哲學社會科學中青年科研基金項目“青海道教壁畫藝術研究—以湟源城隍廟為例”(項目編號:2020QSK005)的研究成果之一,國家社會科學基金項目“絲綢之路青海道沿線石窟藝術調查與研究”(項目編號:21XKG007)的階段研究成果之一。

作者簡介

李懿,1976年生,男,陜西渭南人,青海師范大學美術學院副教授。

注釋

①林玉蓮,胡正凡:《環境心理學》,中國建筑工業出版社,2006年,第65頁。

參考文獻

[1]羅世平,如常.世界佛教美術圖說大典[M].長沙:湖南美術出版社,2017:268.

[2]林玉蓮,胡正凡.環境心理學[M].北京:中國建筑工業出版社,2006:65.

[3]青海省文物處,青海省考古研究所.青海文物[M].北京:文物出版社,1994.