康復運動護理聯合足部綜合護理對糖尿病周圍神經病變患者的干預效果

張學月 楊 莉

江蘇省中醫院內分泌科,江蘇南京 210029

糖尿病周圍神經病變的發生與糖代謝異常有關,機體呈高糖狀態可促使微血管結構發生蛋白糖基化改變,血管內皮基底膜增厚,毛細血管通透性增加,血管活性因子減少,神經內膜滋養血管平滑肌舒張功能降低,從而導致神經血管發生微循環功能障礙,影響外周神經血管正常功能[1]。糖尿病周圍神經病變患者疾病初期以雙下肢感覺障礙為主要表現,若未及時行有效干預可誘發足部潰瘍、感染以及神經病變性骨折,目前該病在控制血糖的基礎上聯合促神經代謝以及營養神經治療,但是因該病病程長,患者治療期間相關護理可直接影響患者預后效果[2]。本研究比較我院2019年10月到2020年6月60例行常規護理以及康復運動護理聯合足部綜合護理糖尿病周圍神經病變患者護理干預效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取江蘇省中醫院2019年10月到2020年6月收治的60例糖尿病周圍神經病變患者為研究對象,試驗組男15例、女15例,年齡46~77歲、平均(53.82±2.52)歲,糖尿病病程3~9年,平均(6.32±0.06)年。對照組男16例、女14例,年齡48~78歲、平均(53.88±2.55)歲,糖尿病病程3~9年,平均(6.31±0.05)年。兩組患者男女比例、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

納入標準:①參考我國2016年中華中醫藥學會糖尿病分會制定的《糖尿病周圍神經病變中醫臨床診療指南》[3]。②患者均自主活動能力正常,本研究征得患者本人以及醫學倫理會同意。排除標準:①排除伴糖尿病酮癥酸中毒、高血糖高滲等其他糖尿病急性并發癥患者。②排除因其他疾病因素致神經病變患者。③排除伴嚴重腦、肝、心等臟器疾病患者。④排除精神與認知異常患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組(常規護理) ①健康教育與心理護理:結合患者既往糖尿病病史,聯系患者飲食以及糖尿病健康手冊相關內容,協助患者分析本病發病誘因,此外,通過播放專家講座視頻、列舉病情得到有效控制的案例,從而鼓勵患者積極配合臨床治療,提升患者對臨床診療的信心。②飲食指導:患者日常生活中應控制含糖量較高食物的攝入,如香蕉、西瓜、糕點等,保證每日飲食的多樣性,可適當進食豆類、谷類以及瘦肉。③日常生活指導:患者日常生活中應穿棉質寬松的衣服,定期沐浴,使用質地柔然的毛巾,勤換貼身衣物,四肢末端做好保暖工作,避免凍傷或其他損傷。持續護理3個月。

1.3.2 試驗組(康復運動護理聯合足部綜合護理) ①康復運動護理。護理人員應結合患者自身情況指導患者進行康復運動,一般情況下在患者運動前先行10 min的熱身訓練,活動膝關節、踝關節,而后行40 min的下肢彈性阻力練習,包括側壓腿、腓腸肌背屈、髖關節彎曲以及踝外翻,每個動作重復12次,上述下肢彈力阻力聯系各完成12次為一組,做3組,3組運動之間各間隔休息1 min左右,患者每日鍛煉1次,患者在鍛煉的過程中以微汗、微感疲憊為宜,若患者感到饑餓、頭暈應停止活動,對于出現低血糖癥狀的患者應即刻食用水果糖或餅干。②足部綜合護理。患者每日睡前應檢查足部皮膚完整性,謹防足部皮膚出現裂口或感染,每日溫水泡足5~10 min,水溫應控制在39℃左右,持續泡足5~10 min后用質地柔軟的毛巾將足趾擦干,冬秋干燥季節應于足部涂抹潤膚膏。此外,護理人員通過圖片、視頻,指導患者按摩雙足,具體步驟如:患者先雙手握足,自上而下按摩小腿肌肉,順勢雙手輕搓足背、足底,而后對整個足部進行揉搓,以足部感到微熱為宜,每日一次,每次持續20 min。持續護理3個月。

1.4 觀察指標及評價標準

比較兩組患者護理前、干預3個月后感覺神經傳導速度變化情況,借助湖南君峰醫療科技有限公司生產的肌電誘發電位儀(湘械注準 20202071715)檢測患者下肢雙側正中神經、腓總神經,取兩側傳導速度的平均值,兩側傳導速度平均值相較于治療前越高,表示患者感覺神經傳導速度越快,患者感覺神經改善越好。

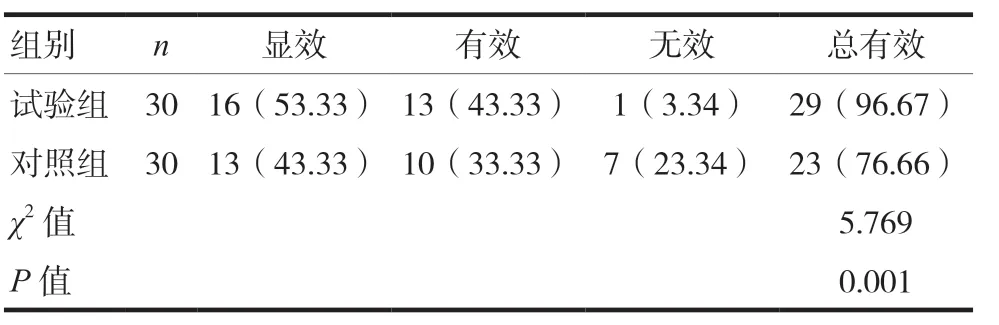

比較兩組患者干預3個月預后情況,參考2016年糖尿病周圍神經病變中醫臨床診療指南[3]。顯效:患者下肢肢端麻木、疼痛、乏力等癥狀均消失。有效:患者下肢肢端麻木、疼痛、乏力等癥狀均明顯改善。無效:患者下肢肢端麻木、疼痛、乏力等癥狀未好轉甚至加重。總有效率=(顯效例數±有效例數)/總例數×100%。

1.5 統計學處理

應用SPSS 21.0統計學軟件處理數據,計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者感覺神經傳導速度

兩組患者干預3個月后正中神經與腓總神經感覺神經傳導速度與干預前相比均提升,試驗組患者干預3個月后感覺神經傳導速度均顯著高于對照組。見表1。

表1 兩組患者感覺神經傳導速度(± s,m/s)

表1 兩組患者感覺神經傳導速度(± s,m/s)

組別 n 正中神經 腓總神經護理前 3個月后 t值 P值 護理前 3個月后 t值 P值試驗組 30 42.25±2.11 52.25±2.51 10.245 0.000 42.35±2.24 54.55±2.35 12.548 0.000對照組 30 42.23±2.13 46.55±2.52 12.402 0.000 42.33±2.25 48.44±2.32 10.403 0.000 t值 0.014 10.242 0.242 12.458 P值 0.543 0.000 0.487 0.001

2.2 兩組患者干預3個月后總有效率

試驗組患者總有效率顯著高于對照組。見表2。

表2 兩組患者干預3個月后總有效率[n(%)]

3 討論

糖尿病周圍神經病變為糖尿病常見并發癥,本病基礎病理改變為神經滋養血管內皮結構發生改變,繼而造成外周神經功能異常,因該病患者早期癥狀不明顯,容易造成漏診,絕大多數患者入院就診時病情已發展至中晚期。糖尿病周圍神經病變病程長,在給藥治療的過程中應關注患者心理、認知對患者病情的影響,該病患者常規護理干預實施過程中落實健康教育與心理護理、飲食指導以及日常生活指導,以糾正患者對疾病的錯誤認知、增強患者對疾病控制的信心,同時借助飲食指導進一步優化患者血糖控制能力,通過開展日常生活指導,謹防患者病情加重[3-8]。

近年來,運動療法在糖尿病患者臨床治療中的作用得到了廣泛重視,部分醫學研究顯示,糖尿病患者開展康復運動有利于提升機體熱量代謝能力,同時作用于糖尿病患者腦干系統,有利于神經內分泌系統調節功能的提升,有利于提升胰島素受體敏感性,從而改善血糖代謝[9-15]。本研究結果顯示應用康復運動護理聯合足部綜合護理的試驗組干預3個月后總有效率為96.67%,顯著高于對照組。李曉花等[16]的臨床研究結果顯示,干預后正中神經感覺神經傳導速度為(49.65±5.73)m/s,腓總神經感覺神經傳導速度為(43.23±7.96)m/s,均高于對照組,本研究與李曉花等的研究結果基本一致。本研究結果顯示開展康復運動護理聯合足部綜合護理的試驗組患者,干預3個月后正中神經與腓總神經運動感覺神經傳導速度分別為(52.25±2.51)m/s、(54.55±2.35)m/s,均顯著優于對照組,由此可見,糖尿病周圍神經病變患者開展康復運動護理聯合足部綜合護理后神經傳導功能的提升有可能是因為康復鍛煉以及足部綜合護理可改善機體代謝以及患者足部血管血流速度,增加了患者肢體遠端血液灌注量,從而減少了血管內皮因子對外周神經造成的破壞,進而推動血管內皮功能的恢復。

綜上所述,糖尿病周圍神經病變患者康復運動護理聯合足部綜合護理有利于患者癥狀緩解以及感覺神經傳導功能的恢復,但是本研究樣本數量較小,且隨訪時間較短,為進一步論證糖尿病周圍神經病變患者康復運動護理聯合足部綜合護理的作用,需增加樣本數量,延長觀察時間。