ERCP取石后不同時機行腹腔鏡膽囊切除術對老年膽囊結石合并膽總管結石患者術后恢復的影響

劉宜兵 戴璟瑜 王 晶

深圳市龍崗中心醫院普外科,廣東深圳 518172

膽囊結石是外科膽道疾病中的常見疾病,大部分膽囊結石患者服用消炎、利膽、融石的藥物即可治愈,但膽囊結石常易合并有膽總管結石[1]。膽囊結石合并膽總管結石危害嚴重,如未及時治療,可能會引發膽道出血、膽汁性肝硬化、重癥膽管炎等并發癥,發展至后期還有患癌風險[2]。因此確診病情后,應及早對癥治療,降低潛在危害,臨床上常采取內鏡逆行胰膽管造影術(ERCP)膽總管取石聯合腹腔鏡膽囊切除術(LC)治療膽囊結石合并膽總管結石,其治療效果好,恢復快,但ERCP取石后何時進行LC手術才能達到最佳治療效果,目前尚無統一定論[3]。因此本研究將ERCP取石后不同時期行LC手術的老年膽囊膽總管結石的手術效果及預后進行比較,以期為ERCP取石后選擇最佳LC手術時機提供參考依據。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1—12月深圳市龍崗中心醫院ERCP取石后需進行LC手術的老年膽囊膽總管結石患者98例,按取石后行LC術的時機,分為試驗組(n=48)和對照組(n=50)。試驗組男24例,女24例,平均年齡(68.12±5.69)歲,平均病程(6.54±1.12)個月,膽總管結石平均數量(1.23±0.21)顆,膽總管平均擴張(9.15±1.58)mm;對照組男28例,女22例,平均年齡(67.82±6.14)歲,平均病程(6.74±1.08)個月,膽總管結石平均數量(1.31±0.24)顆,膽總管平均擴張(9.24±1.48)mm。納入標準:①經影像學檢查確診為膽囊結石合并膽總管結石[4];②符合LC手術指征[5];③膽總管結石≤3 cm;④年齡>60歲。排除標準:①合并其他肝腎疾病;②惡性腫瘤;③腹部手術史;④行ERCP取石后無急性胰腺炎、無膽管炎、無出血、無高淀粉酶血癥等并發癥;⑤臨床資料不全。

1.2 方法

手術操作方法:對患者實施全身麻醉,建立氣腹,戳卡位置采取腹部三孔法。導絲引導造影導管至膽總管,注入造影劑后行ERCP檢查,探查膽總管內結石情況,根據探查結果,選擇最佳的手術方案,在內窺鏡下進行切開取石術,取石完畢后再次進行ERCP檢查,檢查結石是否清除完畢。LC術:患者采取仰臥位,全身麻醉,采取四孔法,采用腹腔鏡對膽囊進行探查,確定位置后,夾閉膽囊動脈,距肝總管1 cm處的膽囊管,同時夾閉膽囊遠端膽囊管,切除膽囊。對照組:確保患者在取石后生命體征良好,第7天進行LC手術。試驗組:確保患者在取石后生命體征良好,3 d內進行LC手術。

1.3 觀察指標

①記錄兩組LC手術相關指標,包括手術時間、術中出血量、LC術后住院時間、住院費用;②比較兩組LC手術前后肝功能指標,包括谷丙轉氨酶(ALT)、谷氨酰轉肽酶(GGT)、總膽紅素(TBIL)、谷草轉氨酶(AST)水平;③比較兩組LC手術前后炎癥因子水平,包括腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白介素-6(IL-6)、C反應蛋白(CRP)水平;④比較兩組LC術后發熱、感染、出血、膽漏、急性胰腺炎、高淀粉酶血癥等并發癥總發生率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0軟件進行數據處理。數據均符合正態分布,以()表示計量資料,組間用獨立樣本t檢驗;以[n(%)]表示計數資料,用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

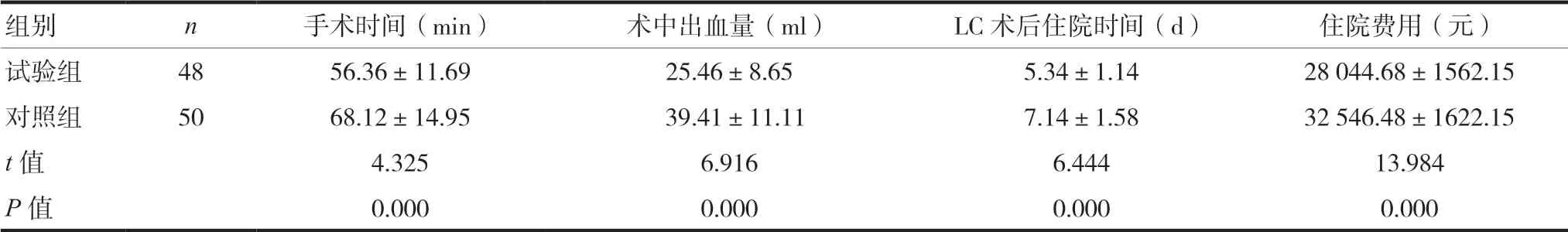

2.1 兩組LC手術相關指標比較

試驗組手術時間、術中出血量、LC術后住院時間、住院費用明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組LC手術相關指標比較(± s)

表1 兩組LC手術相關指標比較(± s)

組別 n 手術時間(min) 術中出血量(ml) LC術后住院時間(d) 住院費用(元)試驗組 48 56.36±11.69 25.46±8.65 5.34±1.14 28 044.68±1562.15對照組 50 68.12±14.95 39.41±11.11 7.14±1.58 32 546.48±1622.15 t值 4.325 6.916 6.444 13.984 P值 0.000 0.000 0.000 0.000

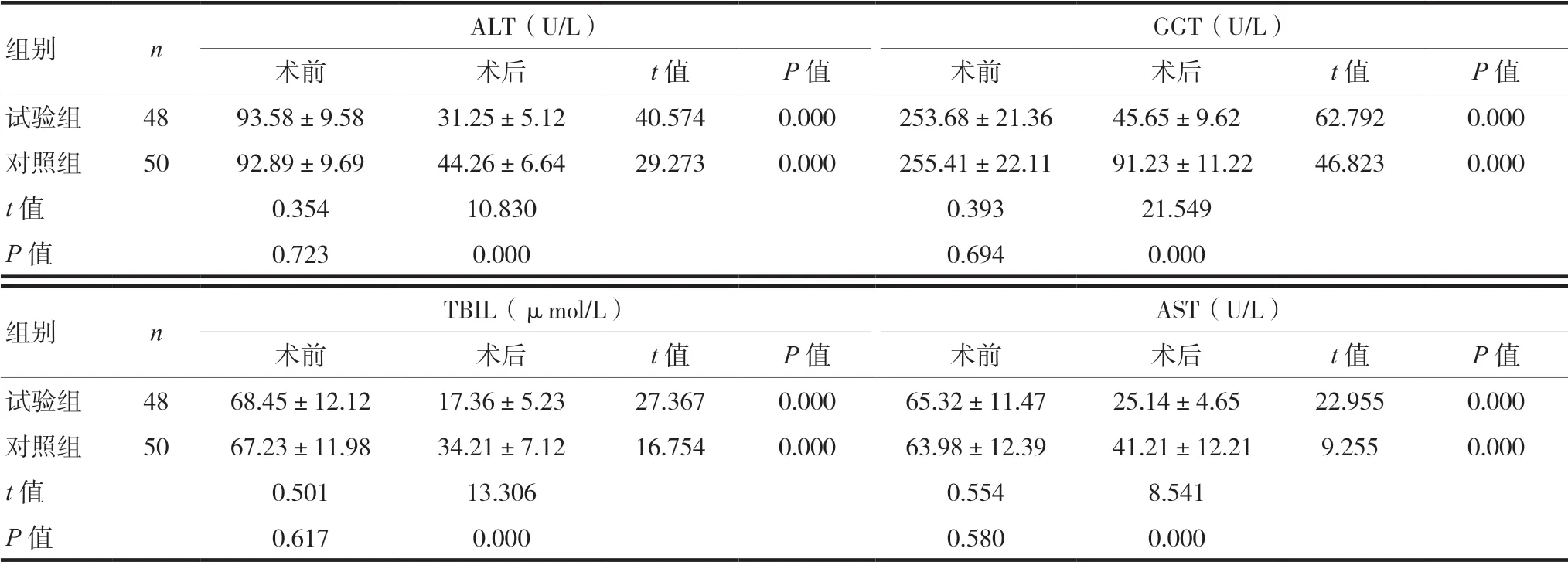

2.2 兩組LC手術前后肝功能指標比較

術后試驗組ALT、GGT、TBIL、AST水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組LC手術前后肝功能指標比較(± s)

表2 兩組LC手術前后肝功能指標比較(± s)

組別 n ALT(U/L) GGT(U/L)術前 術后 t值 P值 術前 術后 t值 P值試驗組 48 93.58±9.58 31.25±5.12 40.574 0.000 253.68±21.36 45.65±9.62 62.792 0.000對照組 50 92.89±9.69 44.26±6.64 29.273 0.000 255.41±22.11 91.23±11.22 46.823 0.000 t值 0.354 10.830 0.393 21.549 P值 0.723 0.000 0.694 0.000組別 n TBIL(μmol/L) AST(U/L)術前 術后 t值 P值 術前 術后 t值 P值試驗組 48 68.45±12.12 17.36±5.23 27.367 0.000 65.32±11.47 25.14±4.65 22.955 0.000對照組 50 67.23±11.98 34.21±7.12 16.754 0.000 63.98±12.39 41.21±12.21 9.255 0.000 t值 0.501 13.306 0.554 8.541 P值 0.617 0.000 0.580 0.000

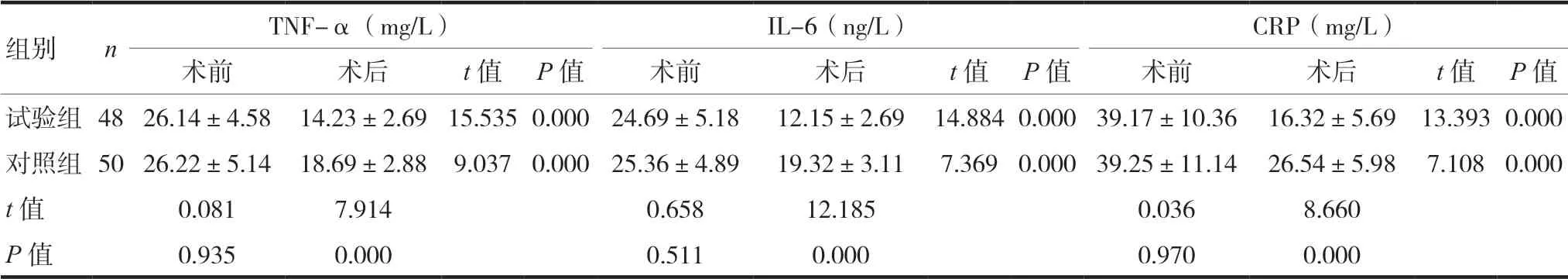

2.3 兩組LC手術前后炎癥因子水平比較

術后試驗組TNF-α、IL-6、CRP水平明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組LC手術前后炎癥因子水平比較(± s)

表3 兩組LC手術前后炎癥因子水平比較(± s)

組別 n TNF-α(mg/L) IL-6(ng/L) CRP(mg/L)術前 術后 t值 P值 術前 術后 t值 P值 術前 術后 t值 P值試驗組48 26.14±4.58 14.23±2.69 15.5350.000 24.69±5.18 12.15±2.69 14.8840.000 39.17±10.36 16.32±5.69 13.3930.000對照組50 26.22±5.14 18.69±2.88 9.037 0.000 25.36±4.89 19.32±3.11 7.369 0.000 39.25±11.14 26.54±5.98 7.108 0.000 t值 0.081 7.914 0.658 12.185 0.036 8.660 P值 0.935 0.000 0.511 0.000 0.970 0.000

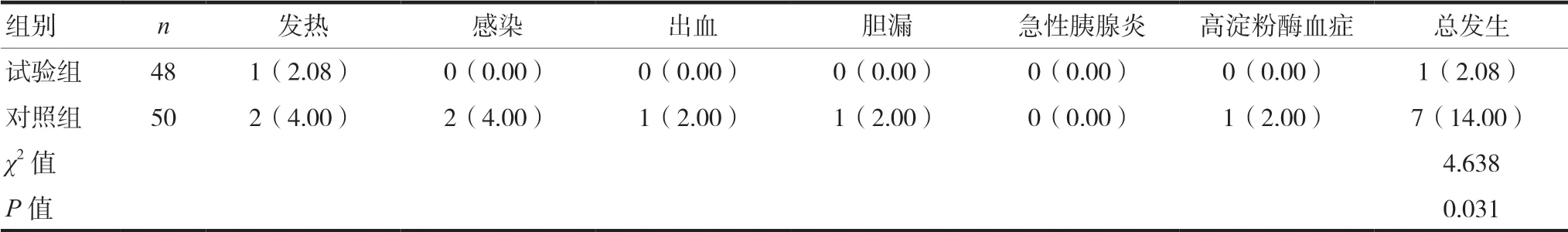

2.4 兩組術后并發癥總發生率比較

術后試驗組發熱、感染、出血、膽漏、急性胰腺炎、高淀粉酶血癥總發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組術后并發癥總發生率比較[n(%)]

3 討論

膽囊結石合并膽總管結石在做膽囊切除時應先進行膽總管切開取石術[6]。膽囊結石多為原發性結石,膽囊結石若<0.5 cm,則能通過膽囊管排到膽總管下段,因此,膽總管下段結石大部分都是由于膽囊結石流入所致,而膽總管本身出現結石概率很小[7]。膽囊主要作用為儲存膽汁,有“膽汁倉庫”之稱,將膽囊切除后會一定程度上影響膽汁調節,但人體膽總管存在部分代償功能,起到維持膽道內正常壓力平衡[8],因此臨床上常在膽總管取石后,將膽囊切除進行膽囊結石合并膽總管結石治療[9]。然而取石后如何選擇正確的手術時機尚無明確定論,能否進行LC手術的主要依據為患者取石后的身體狀況。

本研究將ERCP取石后按照LC手術時間將老年膽囊結石合并膽總管結石患者分為兩組,結果顯示試驗組手術時間、術中出血量、LC術后住院時間、住院費用明顯低于對照組,術后試驗組ALT、GGT、TBIL、AST水平明顯低于對照組,術后試驗組TNF-α、IL-6、CRP水平明顯低于對照組,術后試驗組發熱、感染、出血、膽漏、急性胰腺炎、高淀粉酶血癥總發生率明顯低于對照組(P<0.05),提示ERCP取石后3 d內進行LC手術可降低手術難度,緩解患者經濟壓力,有助于保護患者肝功能,降低并發癥總發生率。究其原因ERCP取石后擇期進行LC手術時,術中膽囊三角常發生粘連且伴有水腫,導致手術難度增大,可能是由于造影劑和反復插管導致的膽囊三角發炎,隨著時間延長對膽囊影響越大,不利于膽囊順利摘除[10-11],因此實驗組手術情況及炎癥反應要優于對照組,而LC手術中需建立CO2氣腹,氣腹會改變肝臟的血流動力學,通往肝臟的血流減少,最終因缺氧及營養物質導致肝細胞死亡,損傷肝功能,時間越長對肝功能影響越大[12],ERCP取石后3 d行LC手術的手術時間明顯低于擇期手術,因此對肝功能影響較小,兩組所行LC手術均在腹腔鏡引導下進行具有微創特點,術后并發癥較少,且恢復較快,但隨著手術時機延長,膽囊遭受炎癥因子影響,發生纖維化,與周圍發生粘連,導致手術過程中轉開腹術可能性增加且容易損傷膽管,增加術后并發癥發生率的可能性[13-14]。張鵬飛等[15]在ERCP取石后LC手術應用時機的研究中發現,在1~3 d內行LC手術,可降低手術難度,縮短手術時間,提高患者治療滿意度,但LC手術時機的最終選擇還要參考患者自身身體情況,與本研究結果類似。但手術結果受多方因素影響,如腹腔鏡清晰度、醫師手術水平等,本研究研究病例較少,本結論可能存在局限性,日后還需深入研究。

綜上所述,ERCP取石后3 d內為行LC手術最佳時間,可降低手術難度,減少對肝臟的損傷,抑制炎癥反應,并發癥總發生率低,預后效果好。