團體心理輔導對抑郁癥患者自我效能及康復的干預效果

林小瓊

福建省龍巖市第三醫院精神科,福建龍巖 364000

抑郁癥,又稱為“抑郁障礙”,在臨床上屬于較為常見的一種慢性復發性疾病,指的是在各種不同原因下所引起的一類心境障礙[1];該疾病具有病情遷延不愈、反復發作的特點[2]。抑郁癥患者每次疾病發作時,大部分患者的臨床癥狀都可以自行緩解[3],但是,仍然有部分患者存在殘留癥狀或轉為慢性,甚至還可能會造成嚴重的社會損害[4]。目前,臨床上主要采用藥物治療抑郁癥患者,但隨著耐藥性的不斷增高,若是長時間服用藥物,患者容易出現不良反應,從而影響臨床療效[5]。因此,本研究選取2018年12月至2020年12月在福建省龍巖市第三醫院(我院)進行治療的80例抑郁癥患者作為研究對象,實施團體心理輔導后,對其應用效果進行探析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年12月至2020年12月在我院進行治療的抑郁癥患者80例研究對象,依據簡單隨機數字表法分組,其中有40例患者在研究中給予常規護理為對照組,有40例患者在研究中給予團體心理輔導為觀察組。對照組中男12例,女28例,年齡19~55歲,平均(36.57±1.28)歲,病程1~4年,平均(2.07±0.86)年。觀察組中男13例,女27例,年齡18~56歲,平均(36.62±1.24)歲,病程1~4.5年,平均(2.09±0.89)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:①均對研究知情,并簽訂同意書;②均符合中國精神障礙分類與抑郁癥的診斷標準[6],并確診為抑郁癥;③本研究經我院醫學倫理委員會批準同意;④臨床資料完整者。

排除標準:①中途退出本研究者;②依從性不高者;③存在溝通障礙、認知障礙者;④伴有嚴重軀體疾病者;⑤妊娠期或哺乳期女性;⑥合并嚴重精神障礙疾病者。

1.2 方法

對照組實施常規護理:遵醫用藥,病情監測,健康宣教,心理干預等。

觀察組實施團體心理輔導。(1)評估患者的抑郁程度、癥狀變化情況、自我效能感,并根據評估結果對患者實施團體心理輔導、康復措施,以此來改變患者對自身的認知、激發自身潛能,有助于提高患者的自我效能感,能使患者在康復的過程中作出積極、正確的抉擇與行動。(2)根據患者治療先后順序進行編組,每個小組8~10人,然后對患者實施團體小組心理輔導,每個星期3次,每次1 h,由心理咨詢師進行輔導,并由兩名具有心理咨詢師證書的護士擔任助理。(3)具體操作如下。①團體心理輔導初始階段:向患者講解抑郁癥狀的目的、性質,并協助小組成員間初步熟悉,可增強彼此間的了解;同時由患者自行制訂團體規范制度,設計團體名稱;設計各種活動進一步增強患者間的溝通交流,促使其建立互相信任的關系;同時探討與抑郁癥相關的問題,并通過分析導致患者的疾病發生的原因,為其制訂團體目標,使患者能夠在此期間獲得情感支持。②團體心理輔導過渡階段:由患者自行講解自己的疾病,使患者接受自己患病的事實,同時還能了解患者間的疾病相似性,引發共鳴,找到歸屬感;引導患者給予他人反饋,可逐漸增強團體凝聚力。③團體心理輔導工作階段:為患者營造一個積極向上的治療環境,注重患者的認知改變與新行為訓練,可提高患者的人際交往能力與自信心,激發患者的熱情、積極性,讓患者對生活充滿希望。④團體心理輔導結束階段:由患者自行總結自己的感受、心得,并在成員間分享;告別成員,給予患者心理支持,使患者能夠面對即將分離的事實。

1.3 觀察指標及評價標準

1.3.1 抑郁癥狀評估 采用漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分[7]對兩組患者干預前、干預后的抑郁癥狀進行評分,研究中采取24項版本,患者得分>35分為嚴重抑郁,20~35分為中度抑郁,8~19分為輕度抑郁,<8分無抑郁癥狀。

1.3.2 自我效能評估 采用一般自我效能感量表(GSES)評分[8]對兩組患者干預前、干預后的自我效能進行評分,量表共10個項目,主要從個體遇到挫折或困難時的自信心等方面進行評分,每個項目分值范圍1~4分,總分10~40分,量表由患者自行填寫,分值越高表明自我效能水平越高。

1.3.3 療效評估 ①經干預后,患者的HAMD評分與干預前比較,下降幅度≥75%,為治愈;②經干預后,患者的HAMD評分與干預前比較,下降幅度在50%~74%間,為顯效;③經干預后,患者的HAMD評分與干預前比較,下降幅度在25%~49%間,為有效;④經干預后,患者的HAMD評分與干預前比較,下降幅度<25%,為無效[9]。臨床治療總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0統計學軟件分析,計量資料以()表示,行t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

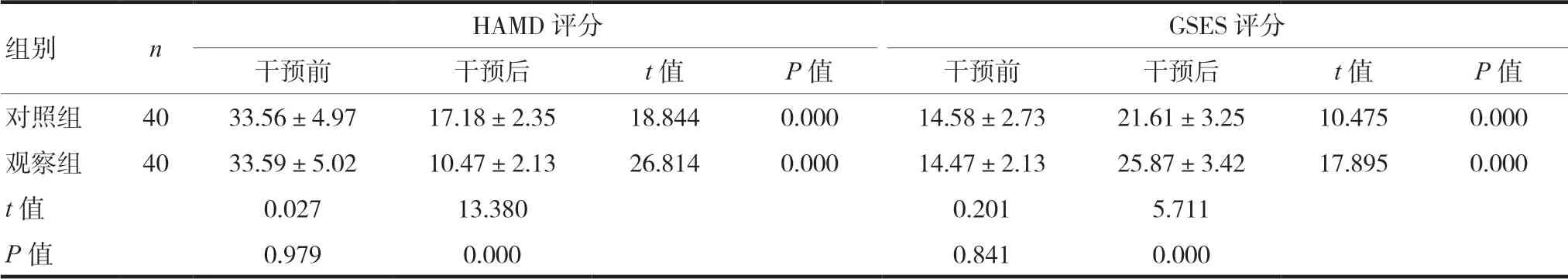

2.1 兩組患者抑郁評分與自我效能評分比較

兩組患者干預前HAMD評分、GSES評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者干預前各評分與干預后比較,差異有統計學意義(P<0.05);干預后觀察組HAMD評分明顯低于對照組,GSES評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者抑郁評分與自我效能評分比較(± s,分)

表1 兩組患者抑郁評分與自我效能評分比較(± s,分)

組別 n HAMD評分 GSES評分干預前 干預后 t值 P值 干預前 干預后 t值 P值對照組 40 33.56±4.97 17.18±2.35 18.844 0.000 14.58±2.73 21.61±3.25 10.475 0.000觀察組 40 33.59±5.02 10.47±2.13 26.814 0.000 14.47±2.13 25.87±3.42 17.895 0.000 t值 0.027 13.380 0.201 5.711 P值 0.979 0.000 0.841 0.000

2.2 兩組患者臨床療效比較

觀察組臨床治療總有效率為85.00%,高于對照組的65.00%,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組臨床療效比較[n(%)]

3 討論

抑郁癥作為臨床精神科中比較常見的一種精神障礙疾病,患者表現為情緒低落、興趣減退等,且持續時間相對較長[10]。目前,臨床上在治療抑郁癥患者時難度較大,其原因可能為:①患者對疾病認識不足,不愿配合治療;②患者受情緒和軀體癥狀的影響,對治療產生回避態度,從而降低疾病的治愈率,增大疾病的復發率[11]。近些年來,隨著社會經濟的快速發展,以及人們生活節奏的加快與工作壓力增大,使得抑郁癥的發病率也呈現出逐漸上升的趨勢。有資料顯示[12],全球目前抑郁癥的發病率位居第4位,保守估計抑郁癥患者大約有3.5億例,其中自殺者大約占比10%~15%,現已成為社會各階段高度關注的問題之一。

本研究結果顯示,觀察組實施團體心理輔導后,其HAMD評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。周琳等[13]的研究中,將74例抑郁癥患者作為研究對象,根據治療方法分為對照組(n=37)與觀察組(n=37),對照組采用常規治療,觀察組在對照組的基礎上采用團體心理治療,結果顯示:觀察組HAMD評分明顯低于對照組,與本研究結果一致。對抑郁癥患者實施團體心理輔導主要是通過治療性團體心理輔導,來緩解患者的抑郁情緒,提高患者的社交能力,糾正患者的錯誤認知等,從而提升患者的自我效能感,發揮出主觀能動作用,進而達到預期的治療效果[13]。本研究結果顯示,觀察組GSES評分、臨床治療總有效率明顯高于對照組(P<0.05)。在團體心理輔導中通過一系列活動幫助患者提高自信,重新建立人生觀、價值觀,使患者能夠對生活充滿希望;并讓患者明白活著的意義,使患者在成員間的互相幫助下走出困境,能讓患者感到成就;同時,團體心理輔導還能糾正患者的錯誤認知,使患者能夠正確的認識自己,從而以正確的態度面對生活[14-15]。本研究的局限性為樣本較少,隨訪時間短,未追蹤患者的遠期療效,導致研究結果與實際情況存在不同。在今后的研究中,建議與其他醫院合作,納入具有其他合并疾病的患者,增加研究例數,延長追蹤時間,加強對遠期療效的研究。

綜上所述,對抑郁癥患者實施團體心理輔導,能有效減輕患者的抑郁癥狀,同時還能提高臨床治療效果與自我效能評分,值得應用。