重癥肺炎患兒血清及誘導痰液細胞因子動態變化與預后相關性的研究

李宏穎 齊玥瑩

內蒙古自治區通遼市醫院兒科診療中心,內蒙古通遼 028000

重癥肺炎能夠對感染控制產生影響,并影響其他受損器官修復,具有較高的病死率,所以臨床對于抗感染治療一直非常重視,雖然當前抗生素正不斷更新和應用,但重癥肺炎的發病率及病死率卻未能夠得到有效控制,這表明單純采用抗生素進行抗感染治療,已無法有效地對炎癥進行控制,仍會導致多器官出現功能障礙,所以需要對重癥肺炎免疫病理機制進行探討,在重癥肺炎轉歸方面,促炎因子與抑炎因子之間的平衡具有重要作用,一旦平衡受到破壞,將會導致機體損害發生[1],所以需要研究重癥肺炎患兒促炎因子與抑炎因子隨病情變化的發展特點,并需要探討其與患兒預后之間的關系,從而為重癥肺炎的臨床治療及預后提供有效依據。因此,本研究選取2019年1月至2020年6月通遼市醫院兒科收治的120例重癥肺炎患兒的一般資料進行回顧性研究,并對其血清及誘導痰液細胞因子動態變化與預后之間相關性進行研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1月至2020年6月通遼市醫院兒科收治的120例重癥肺炎患兒的一般資料進行回顧性研究,并按照患兒病程第7天轉歸情況及療效判斷標準將其劃分兩組,第一組為好轉組(n=60),第二組為惡化組(n=60)。惡化組:男女比為38∶22;年齡1~6歲,平均(3.8±0.4)歲;病程1~4 d,平均(2.07±0.21)d;根據小兒危重癥評分得出,該組重癥病例17例,危重病例32例,極危重病例11例。好轉組:男女比為39∶21;年齡2~6歲,平均(3.6±0.3)歲;病程1~4 d,平均(2.04±0.20)d;根據小兒危重癥評分得出,該組重癥病例19例,危重病例31例,極危重病例10例。兩組性別、年齡、病程、病情等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:所有患兒符合中華醫學會兒科學分會呼吸學組制定的《兒童社區獲得性肺炎管理指南(2013修訂)》中重癥肺炎診斷標準[2];所有患兒家屬均對本研究了解、知情,并已完成知情同意書的簽署;研究已征求并獲得醫學倫理委員會同意。排除標準:所有患兒均需排除早產病史、氣道發育異常、先天性心臟病、胸廓畸形、結締組織病、哮喘及既往有反復喘息等可能影響肺功能及細胞因子水平的疾病。

分組標準:按照患兒病程第7天轉歸情況及療效判斷標準將其劃分兩組,療效判斷標準[3],痊愈:癥狀、體征、實驗室檢查和病原學4項恢復正常。顯效:病情明顯好轉,但上述4項有1項未完全恢復正常。進步:用藥后有好轉,但達不到顯效標準。無效:用藥后病情無明顯進步或有加重者。經過7 d綜合治療后,痊愈、顯效或進步的患者納入好轉組,無效或死亡的患者納入惡化組。

1.2 方法

1.2.1 血清標本采集 入組患兒在病程的第1、3、7天由兒科專業護士抽取清晨空腹靜脈血2 ml,抗凝,3000 r/min離心,10 min取血清,置-70℃冰箱內保存待測。

1.2.2 誘導痰液標本采集 通過超聲霧化吸入3%~5%的高滲鹽水誘導受試者排痰,其方法有兩種:①在固定時間間隔內吸入濃度漸增(3%、4%、5%)的高滲鹽水,每次間隔7 min;②吸入高滲鹽水的濃度固定,逐漸延長吸入時間。兩種方法所得痰液量、細胞及生化成分無明顯差異。待有痰時清潔口腔后吸出深部痰液3~6 ml;若痰液不夠,用4%高滲鹽水重復上述操作,將收集到的痰標本置于4℃保溫桶中,送實驗室處理。測定痰液的總體積;加入等倍體積新配制的0.1%二硫蘇糖醇振蕩混勻;放入37℃水浴箱孵化30 min;加入與Dulbecco等體積的磷酸緩沖鹽溶液(phosphate buffer saline,PBS)緩沖液振蕩混勻5 min,篩網過濾后,將細胞懸液以2500 r/min離心10 min,收集上清液置于-40℃保存待測。所有痰標本于抽取靜脈血后3 h內留取,細胞沉渣經稀釋、涂片、染色后每高倍鏡視野鱗狀上皮細胞<10%為合格痰標本。

1.2.3 血清及誘導痰液細胞因子測定 采用雙抗體夾心酶聯免疫吸附法(enzyme linked immunosorbent assay,ELISA)測定血清及誘導痰上清液中的白介素6(interleukin- 6,IL-6)、白介素10(interleukin-10,IL-10)以及腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor-α,TNF-α)。

1.2.4 重癥肺炎患兒預后評測 主要通過重癥肺炎預后PORT評分系統(pneumonia severity index,PSI)[4]來完成預后評測。

1.3 觀察指標及評價標準

本研究所選觀察指標為患兒病程第1、3、7天所監測的IL-6、IL-10、TNF-α以及PSI評分,其中,IL-6、IL-10、TNF-α通過ELISA法測定;PSI評分通過重癥肺炎預后PORT評分系統評測,入組患兒在病程的第1、3、7天由專業兒科醫生進行PSI評分,包括年齡、性別、腫瘤、肝臟疾病、充血性心力衰竭、腦血管疾病、腎臟疾病、精神狀態改變、呼吸頻率≥30次/min、收縮壓<90 mmHg、體溫<35℃或≥40℃、脈搏≥125次/min、動脈血氣分析pH<7.35、血尿素氮≥11 mmol/L、血鈉<130 mmol/L、血糖≥14.0 mmol/L、紅細胞壓積<30%、PO2<60 mmHg和胸腔積液20個參數。年齡加上其余19個參數(評分10~30分)算出總分(女性患者減去10分)。總分<50、51~70、71~90、91~130和>130分別為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級和Ⅴ級。

1.4 統計學分析

應用SPSS 19.0統計學軟件對數據進行統計分析,不符合正態分布的資料以M(P25,P75)表示,符合正態分布的計量資料以()表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者血清及誘導痰液細胞因子動態監測結果比較

兩組病程第1天血清和痰液標本中的IL-6、IL-10、TNF-α比較,差異無統計學意義(P>0.05);好轉組病程第3天和第7天的血清和痰液標本中的IL-6、IL-10、TNF-α均低于惡化組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1~2。

表1 兩組患者血清動態監測結果比較(± s)

表1 兩組患者血清動態監測結果比較(± s)

組別 n IL-6(pg/ml) IL-10(pg/ml) TNF-α(ng/L)第1天 第3天 第7天 第1天 第3天 第7天 第1天 第3天 第7天好轉組 60 52.46±5.17 42.91±4.28 26.71±2.64 7.62±0.74 5.19±0.52 3.62±0.36 12.91±1.24 6.38±0.63 4.06±0.41惡化組 60 53.07±5.29 50.46±5.03 40.17±4.02 7.83±0.76 10.46±1.03 13.21±1.33 13.36±1.32 11.92±1.27 10.08±1.03 t值 0.657 5.083 6.481 0.692 6.194 8.029 0.863 6.182 6.263 P值 0.067 0.046 0.037 0.061 0.039 0.021 0.058 0.041 0.043

表2 兩組患者誘導痰液細胞因子動態監測結果比較(± s)

表2 兩組患者誘導痰液細胞因子動態監測結果比較(± s)

組別 n IL-6(pg/ml) IL-10(pg/ml) TNF-α(ng/L)第1天 第3天 第7天 第1天 第3天 第7天 第1天 第3天 第7天好轉組 60 91.27±9.04 70.24±7.02 35.09±3.52 9.48±0.93 7.39±0.73 4.07±0.41 15.48±1.54 9.83±0.94 6.42±0.64惡化組 60 92.91±9.23 82.64±8.21 72.26±7.19 10.08±1.01 12.23±1.26 15.82±1.57 16.32±1.67 14.93±1.48 11.36±1.13 t值 0.841 6.084 8.637 0.738 6.194 8.029 0.794 5.637 6.796 P值 0.057 0.044 0.014 0.064 0.039 0.021 0.063 0.047 0.032

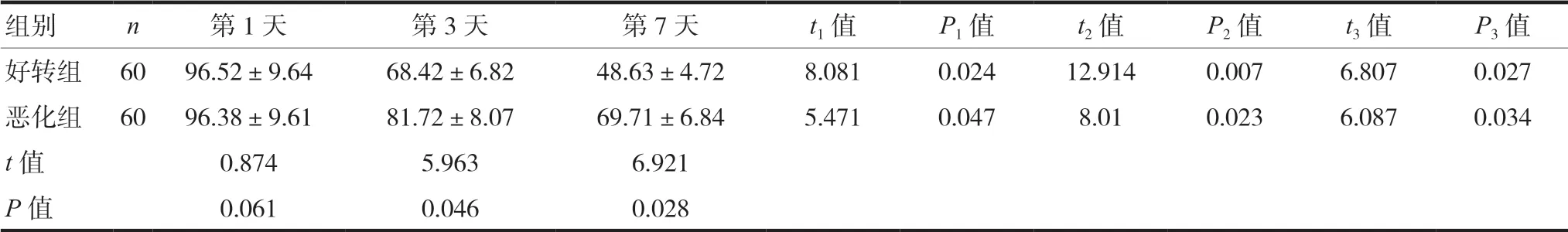

2.2 兩組患者PSI評分比較

兩組第1、3、7天的PSI評分比較,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組病程第1天的PSI評分無明顯差異,差異無統計學意義(P>0.05);好轉組病程第3、7天的PSI評分均低于惡化組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者PSI評分比較(± s,分)

表3 兩組患者PSI評分比較(± s,分)

注:t1、P1代表第1天和第3天數據比較;t2、P2代表第1天和第7天數據比較;t3、P3代表第3天和第7數據比較

組別 n 第1天 第3天 第7天 t1值 P1值 t2值 P2值 t3值 P3值好轉組 60 96.52±9.64 68.42±6.82 48.63±4.72 8.081 0.024 12.914 0.007 6.807 0.027惡化組 60 96.38±9.61 81.72±8.07 69.71±6.84 5.471 0.047 8.01 0.023 6.087 0.034 t值 0.874 5.963 6.921 P值 0.061 0.046 0.028

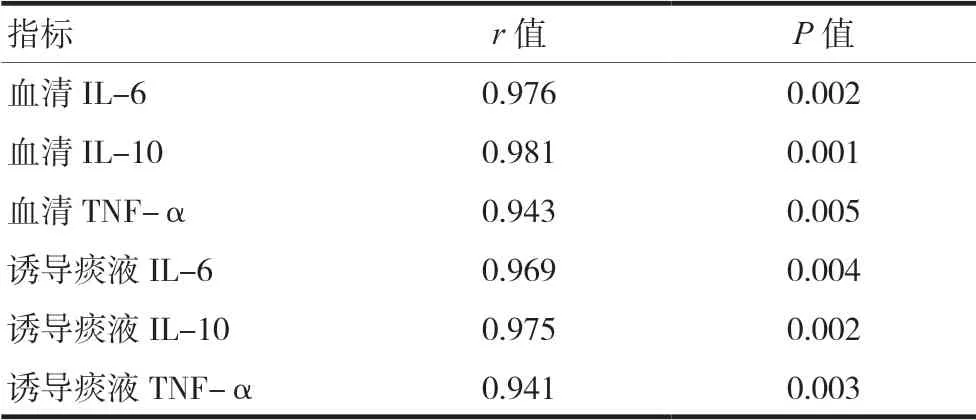

2.3 血清及誘導痰液細胞因子與預后之間的相關性分析

重癥肺炎患兒血清及誘導痰液細胞因子水平與PSI評分呈現明顯正相關。見表4。

表4 血清及誘導痰液細胞因子與預后之間的相關性分析

3 討論

當肺部受病原體侵犯時,肺泡巨噬細胞不僅能夠形成促炎因子對病原體進行清除,使受損組織得到有效修復[4-5],而且還能夠釋放抑炎因子對過度激活的炎癥反應進行下調或平衡[6],重癥肺炎能夠導致肺局部發生感染,還能夠導致全身性炎癥反應發生,所以重癥肺炎患者機體之中的抑炎因子和促炎因子之間的平衡對于患者病程轉歸有著非常重大的意義[7]。兒童機體發育尚未完全,容易出現肺炎,且由于機體抵抗力低下,容易發展為重癥肺炎[8],但無論患者是兒童還是成人,均需采取上述方法來促使患者病程轉歸。IL-6屬于多功能細胞因子,在炎癥反應發生后,其主要作用在于對機體多細胞形成促炎作用[9],從而使肝細胞能夠釋放更多的急性反應蛋白,而IL-10則屬于內源性抑炎因子的一種,能夠抑制免疫應答,并且還能夠對機體形成的生長因子和多細胞因子發揮抑制作用[10]。有研究表明,IL-10是診斷肺炎的一項重要指標,此外,當患兒機體出現炎癥反應時,IL-6與TNF-α一般呈正相關[11-12],當炎癥反應發生后,巨噬細胞的激活會導致TNF-α增加,而TNF-α能夠促使炎癥細胞黏附游走及浸潤[13],從而導致肺組織受到嚴重損傷,因此,這三項指標均與患者的病程密切相關[14],所以需要對這三項指標進行動態變化監測,通過對血清、誘導痰液標本細胞因子進行監測,能夠使醫生了解患兒肺部損傷的程度,從而采取適當治療,進而使療效得到提升,患者預后得到改善。

在本研究中,兩組病程第1天的血清和痰液標本中的IL-6、IL-10、TNF-α以及PSI評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);好轉組病程第3、7天的血清和痰液標本中的IL-6、IL-10、TNF-α以及PSI評分均低于惡化組,差異有統計學意義(P<0.05),說明重癥肺炎患兒血清及誘導痰液細胞因子水平與PSI評分呈現明顯正相關。盧惠丹等[15]的研究結果顯示重癥肺炎組血清IL-6、IL-10和APECHE Ⅱ評分高于普通肺炎組,差異有統計學意義(P<0.05),這一研究結果與本研究結果基本一致,說明了對重癥肺炎患兒血清及誘導痰液細胞因子進行動態變化監測具有重要意義和作用。但受時間及其他條件限制,本研究在進行研究觀察過程中僅選擇了患者7 d的病程,故存在一定的局限性,今后在對此方面內容研究的過程中,需要盡量擺脫時間及其他條件的限制,對患者長期病程開展研究,從而保證研究的準確性。

綜上所述,對重癥肺炎患兒血清及誘導痰液細胞因子進行動態變化監測,能夠有效地判斷病情進展,并為患者治療及預后提供有效依據,應予以推廣。