運動對肥胖青少年的影響綜述

朱展業 常李靜

運動對肥胖青少年的影響綜述

朱展業1常李靜2

(1.廣西民族大學 體育與健康科學學院,廣西 南寧 530006;2.首都體育學院,北京 100089)

對中國知網、萬方數據庫等數據庫進行檢索,篩選出近三年來31篇與運動對肥胖青少年的影響相關的具有代表性的文章,從身體形態、身體素質、身體機能以及認知方面四個方面進行一個綜合的梳理,指出存在的不足。

運動;肥胖青少年;研究綜述;影響

目前,青少年肥胖是全球性的公共衛生問題。據美國的一項調查資料顯示,美國12~19歲青少年中有 18%存在肥胖問題。我國青少年健康與體質調查數據也顯示,17~18歲兒童及青少年的肥胖率已達到9%。青少年肥胖的發生與多種因素有關,如營養過剩、先天遺傳、身體活動不足、心理壓力、環境等因素,是多種因素共同作用的結果。近年來,青少年肥胖呈急劇上升趨勢,肥胖青少年則因脂肪過度堆積,可能會加速動脈硬化的發生,它與早期的高血壓、糖尿病、心臟病等心血管疾病的發生密切相關,因此,有必要對青少年肥胖進行干預。運動處方干預和營養干預是最適合青少年的減肥方式,個性化的減肥運動處方能加快身體能量代謝,增加脂肪消耗,低能量的營養干預能夠減少能量攝入,在充分保證青少年基本營養需求的前提下減少脂肪儲存,從而達到減肥目的。

1 國內相關研究情況

1.1 文獻的年限與數量分布

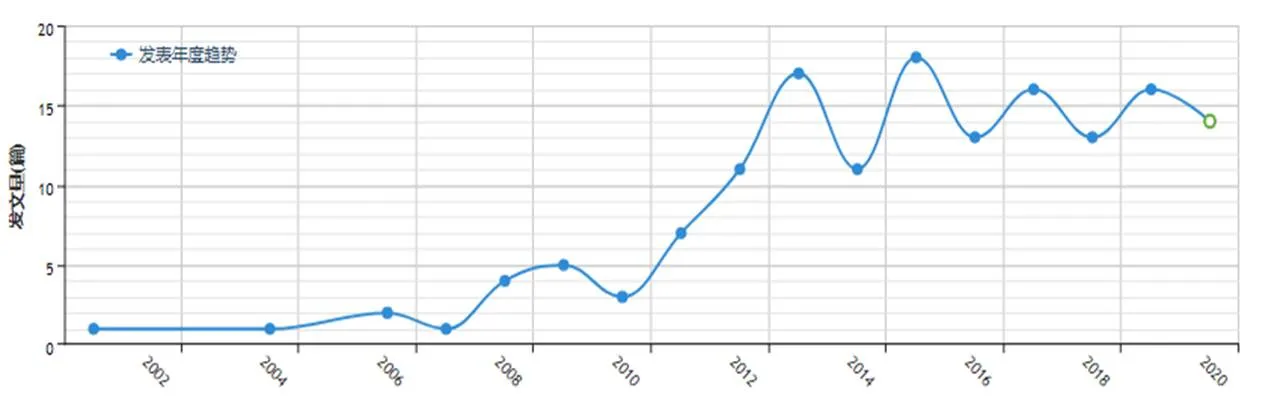

年度文獻量統計能夠反映某領域的研究力度及發展趨勢。筆者通過檢索“運動對肥胖青少年的影響”將其文獻年度分布做成圖1。根據圖1可以將文獻研究分為三個時期。

圖1 運動對肥胖青少年的影響文獻研究變化趨勢

第一階段(2000-2010年):關于運動對肥胖青少年的影響相關研究發展緩慢,研究面較廣泛,沒有深度,且每年發表論文數量在5篇以內,學者的身份大多是從事醫學工作的醫生。這是因為改革開放剛開始實行20幾年,大多數家庭溫飽問題才得以解決,很少兒童出現肥胖的問題,肥胖還屬于冷門問題。

第二階段(2010-2013年):2010是千禧寶寶出生后的第一個十年,多數寶寶是獨生子女,受到長輩的寵愛,一個孩子有六個大人圍著轉,而且這個時代出生的孩子是伴隨著互聯網發展的,大家都比較重視兒童的營養與膳食問題。伴隨著千禧寶寶的成長,社會上逐漸增多了胖孩子的現象,許多孩子BMI指標嚴重超標。2010年以后青少年肥胖問題成為社會的熱點問題,這時候許多的學者開始紛紛研究此問題,除了一線的從醫人員還有體育、醫學等專業的學生,這一問題的研究呈現井噴式的增長,每年以成倍的速度增長。

第三階段(2014年至今):隨著許多學者進入青少年肥胖問題的研究領域,到2014年開始,每年增長的幅度趨于穩定,以每年15篇左右的數量增長,該問題的熱度基本沒有降低每年會有上下浮動,這可能跟當年的政策相關聯。不同的學者有著不同的研究方向和方法,張德春等在《科學營養與運動健身對超重與肥胖的干預》(2015)中指出,并不是所有人都適合體育活動或者運動減肥。

2 運動對肥胖青少年的影響

2.1 運動對肥胖青少年身體形態的影響

王虹麟通過四周的有氧運動干預研究發現,被干預者的體重、BMI、體脂率、腰圍、腰臀比、腰圍身高比明顯下降,認為有氧運動對肥胖青少年的身體形態具有積極影響。李銳與該學者具有相同的觀點,干預后發現受試者的體重、脂肪含量、BMI均有所下降;胸圍、腰圍、臀圍、大臂圍、大腿圍均發生了明顯變化,雖然沒有達到最佳標準,但可以看出運動干預對改善肥胖青少年身體形態有明顯效果。

時倩研究發現通過12周的運動干預可有效降低肥胖青少年體重、BMI 值,對改善肥胖青少年身體形態有顯著性的作用,認為有氧運動結合抗阻力練習是促進肥胖青少年體質健康的有效手段。

明安華研究發現通過4周有氧運動結合飲食的干預,受試者的體重、BMI、四肢圍、腰圍、臀圍和腰臀比均極顯著降低;脂肪百分比、身體脂肪量、四肢脂肪量均顯著降低;去脂體重顯著增加。認為4周有氧運動結合飲食的干預能顯著降低肥胖青少年身體成分、身體形態等指標,與前面兩位學者相似。王潔認為有氧運動結合抗阻力練習在肥胖人群的體重、體脂、腰臀比、BMI方面的效果要顯著高于單純有氧運動。

韓夢杰與明安華一樣,研究發現通過運動與營養的雙重干預下,長期科學運動加合理營養膳食,不僅可以使青少年形成正確的身體姿態,有效改善身體成分,達到很好的減脂效果,還可以提高青少年的身體素質、身體機能和心理狀態。

黃俊豪研究發現,通過運動結合飲食的干預,可改善肥胖青少年受試者的基本形態指標,降低體重、身體質量指數、腰臀比,還可以使肥胖兒童青少年受試者血脂代謝能力得到改善,還發現運動結合飲食可以影響青少年的腸道菌群。

我走了很多地方,坐最便宜的綠皮火車,在上面認識了一群搖滾青年,跟他們混了大半年,發現所謂的音樂理想是個屁后,半夜起來偷偷把吉他貝斯架子鼓砸碎了逃走。豎著中指滿世界地橫,以為自己是世上最后一個神。

曾祥英研究發現,為期8周的運動飲食干預并監測受試者的身體形態和機能等各項指標變化,受試者的體重、脂肪含量、BMI值、肩圍、胸圍、上臂圍、腰圍、臀圍、大腿圍具有顯著性差異,還發現健康教育對家長關于兒童肥胖的認知行為有明顯影響。

徐磊研究發現,通過4周運動結合飲食的干預,受試者的體重、身體質量指數、體脂量、脂肪質量指數、四肢脂肪量、腰圍、臀圍和腰臀比均顯著降低,而且還發現受試者的瘦體重百分比顯著增加。

梁晉裕研究發現,通過12周的高強度間歇訓練(HIIT)與12周的中等強度連續訓練(MICT)實驗對比,12周HIIT和12周MICT均能降低肥胖青少年體重、體質量指數、身體脂肪量、脂肪比率;但是只有HIIT使肥胖青少年內臟脂肪面積、腰圍顯著下降。該研究最大的創新點在于試驗方法進行了創新,采用兩種實驗方法進行對比。

劉庭友研究發現,對44名肥胖青少年進行6周的封閉式飲食控制及運動,肥胖青少年的脂肪量、體質量、體脂率都有明顯的下降,且超重青少年肥胖者多項指標變化明顯大于中重青少年肥胖者,減肥效果明顯。佟永清建議實驗干預時間應適當延長,建議應當對青少年肥胖者的心理應進行系統的研究。佟永清通過對肥胖青少年進行運動干預后發現,干預組干預后的體重、BMI、體脂率、腰臀比均降低。

2.2 運動對肥胖青少年身體素質影響的研究

時倩認為運動除了能對肥胖青少年產生身體形態的影響外,通過運動干預還可以有效地增強肥胖青少年力量、速度、耐力、柔韌、反應能力等各項身體素質,加強肥胖青少年的運動能力,提高了肥胖青少年參與運動的積極性。

明安華研究發現,通過4周的有氧運動結合飲食干預,肥胖青少年的左側握力、臺階實驗等指標與實驗前相比差異顯著,認為有氧運動不僅能夠顯著降低肥胖青少年身體成分、身體形態等指標,還可以提高肥胖青少年的左側握力和臺階指數身體素質指標。

王潔研究發現,通過有氧運動與抗阻力練習兩種方式對肥胖人群進行干預,干預后有氧運動結合抗阻力練習在力量、速度方面比單純的有氧運動提高更明顯。

2.3 運動對肥胖青少年身體機能影響的研究

王虹麟研究發現,通過四周的有氧運動和飲食的干預,被干預者的身體形態受到影響外,被干預者的甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)及胰島素的濃度血清瘦素濃度明顯下降,血清脂聯素濃度明顯上升,這些指標與脂肪代謝能力密切相關,認為有氧運動能夠改善肥胖青少年的有氧運動能力。

韓夢杰研究發現,通過運動與營養的雙重干預,改善了青少年的身體形態、身體素質,運動與營養干預有助于青少年骨骼和肌肉的生長發育,同時在提高心肺耐力,促進血液循環,增強免疫力等方面有著重要作用。

徐磊研究發現,對肥胖青少年進行4周的運動結合飲食干預,總飽和脂肪酸、肉豆蔻酸、十五烷酸、棕櫚酸硬、脂酸、花生酸、山萮酸、二十三烷酸、和二十四烷酸含量均顯著降低;總單不飽和脂肪酸、棕櫚油酸、油酸和鱈油酸含量顯著降低;總多不飽和脂肪酸、亞油酸、二十碳二烯酸、雙高-γ-亞麻酸、花生四烯酸和α—亞麻酸顯著下降;認為運動和飲食干預能明顯改善肥胖患者身體成分、身體形態及血清脂肪酸組分。

梁晉裕研究發現,對肥胖青少年進行12周高強度間歇訓練(HIIT)和12周中等強度連續訓練(MIIT),結果:HIIT組肥胖兒童運動后身體脂肪量、內臟脂肪面積、腰圍、收縮壓及血清Chemerin水平均顯著下降,認為高強度間歇訓練是肥胖兒童減肥及預防高血壓的有效方法。

劉妮妮通過采用運動和健康教育的聯合干預研究發現,運動對肥胖青少年身體形態和炎癥因子具有良好的效果,其機制可能是通過運動增加體內脂肪的消耗減少脂肪的累積及脂肪體積,降低體內炎癥。認為運動+健康教育相比運動組沒有更加顯著的效果。

時文霞研究發現,對肥胖青少年進行12周有氧運動,能夠有效降低肥胖青少年的收縮壓和心率,增加心臟輸出量,降低心臟負荷;有效降低肥胖青少年頸總動脈血管的動態阻力和振蕩剪切指數,增大其血流量率,有效降低動脈硬化進程,對血管具有良好的促進作用。

劉庭友研究發現,對肥胖青少年進行6周的封閉式飲食控制及運動干預后,血液健康指標中的血脂TC、甘油三酯TG、空腔胰島素FINS都得到顯著改善,認為為了更好地保持減下來的體重,避免反彈,實驗干預時間應適當延長,同時建議對青少年肥胖者的心理應進行系統的研究。

孫雷華研究發現,肥胖青少年進行4周有氧運動以及飲食干預后HDL-C高于干預前,LDL-C、TG、TC 均明顯低于干預前,認為肥胖青少年接受4周有氧運動以及飲食干預有助于改善其血脂水平以及身體形態。

2.4 運動對肥胖青少年認知影響的研究

解淳研究發現,為期4周的有氧運動干預后,肥胖青少年對運動的內隱態度更加喜愛,但相比于運動更喜愛久坐。短期運動鍛煉可以對運動的內隱態度起到積極的作用,但因時間較短,無法扭轉肥胖青少年相較運動更喜愛久坐的態度,這可能是今后運動鍛煉促進減肥的突破點。

韓夢杰研究發現,對肥胖青少年進行運動與營養的雙重干預,通過集體運動方式可培養青少年活潑開朗的性格,提高與同年人的溝通交往,降低消極情緒,緩解學習壓力。

3 研究評述

3.1 研究主題分布不均衡

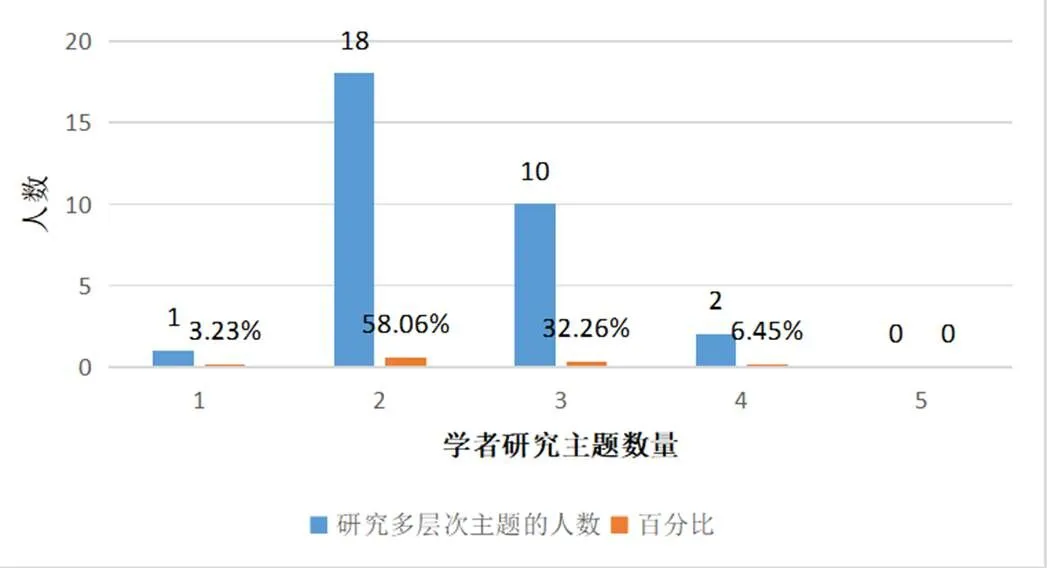

筆者對所綜述的文章進行研究主題的學者數量統計,如圖2。研究運動對肥胖青少年身體形態影響的有14位學者,研究對身體素質和對肥胖認知影響的各有4位,研究運動對肥胖青少年身體機能影響的有16位學者,由此可以看出對于研究身體形態和身體機能影響的學者數量遠遠高于對身體素質和認知影響研究的學者人數;造成這一結果可能是因為在短期內運動對身體形態和身體機能的影響較為顯著,這些變化在短時間內能夠凸顯出,如若研究對身體素質和認知的影響則需要較長時間的干預,需要研究人員投入較長時間和較大精力,因此就出現了研究主題的分布不均勻,容易出研究成果的研究人員較多,相反不容易出現研究成果的研究人員較少。

圖2 研究主題學者數量分布

3.2 研究時間較短

45%的學者研究時間在1個月內,45%學者研究時間在1到3個月,另外10%學者的研究時間在3到6個月。研究時間超過6個月的學者沒有,由此可以看出,大多數學者的由于各種原因導致研究時間較短,這就會導致研究深度不夠,不能夠發現深層次的問題,與國外的研究相比,我們的研究時間就顯得比較倉促,研究基礎不夠牢實。

3.3 研究的針對性不強

圖3 學者研究主題數量

對所綜述文章學者同一文章研究主題數量的統計結果如圖3。發現一篇文章研究主題為1類型的僅有3%,有兩個主題的占58%,3個主題的占32%,4個主題的有6%。可以看出,一半以上的學者都是研究兩個主題,比如說:研究運動對身體形態和身體機能的影響,也有30%左右的人研究3個主題的,甚至還有研究4個主題的,這就說明多數學者研究的主題不具有針對性,一次實驗研究多個主題,研究深度不夠,當然這也與前面的研究時間相對應,學者的研究時間較短也會導致研究深度不夠,實驗結果不具有說服力。

4 研究展望

4.1 研究冷門主題,研究主題均衡化發展

學者應該注重運動對肥胖青少年影響的全面性研究,不能只注重身體機能和身體形態的研究,也應該提高對身體素質、認知等方面的研究,加強研究主題的多元化發展,甚至可以延伸到運動對肥胖青少年心理、行為等方面的影響。

4.2 增加研究時間,提高研究的說服力

統計發現,大多數學者的研究時間跨度在1—3個月,研究時間在3—6個月的僅占1/3,6個月以上的幾乎沒有,未來應該增加研究時間,加強研究基礎,把基礎打實打牢。

4.3 專注研究的針對性,提高研究的深度

統計發現,大多數學者一次實驗研究2—3個主題,甚至是4個主題,這就會導致精力分散,抓不住核心,研究結果可能會有誤差。因此應該更加注重針對性研究,一心一意做某一主題的研究。

4.4 增加前瞻性研究,提高研究的預見性

大多數學者的研究都處于對“現在”研究的階段,研究運動對肥胖青少年目前的影響,這些研究結論都是暫時性的,過了這一時間段可能研究結論就會發生變化,研究結果缺乏預見性。因此,建議更加注重研究的前瞻性,注重對未來的研究。

[1]“健康中國2030”規劃綱要[N].中國中醫藥報,2016-10-26(3).

[2]CALLENDEC,THOMPSON D.Text messaging based obesity prevention program for parents of pre adolescent African American girls[J].Children,2017,4(12):105.

[3]潘長鷺,栗達,趙文利,等.飲食及運動綜合干預對肥胖兒童人體成分變化的影響[J].中國醫刊,2020,55(5):569-571.

[4]曾祥英.家長監管和運動飲食干預單純性肥胖青少年效果分析[J].現代醫院,2018,18(6):870-874.

[5]徐磊,李春艷,毛彩鳳,等.運動結合飲食干預對肥胖青少年血清脂肪酸組分和身體成分的影響及其相關性研究[J].武漢體育學院學報,2018,52(9):86-92.

[6]梁晉裕,郝亮.高強度間歇運動對肥胖兒童身體成分血壓及血清Chemerin的影響[J].中國學校衛生,2018,39(11):1729-1732.

Review of the Effects of Exercise on Obese Adolescents

ZHU Zhanye, etal.

(Guangxi University for Nationalities, Nanning 530006, Guangxi, China)

朱展業(1997—),碩士生,研究方向:體育教學。

常李靜(1996—),碩士生,研究方向:體育教學。