農地政策演變機理及其啟示*

□ 張鵬 劉承

內容提要 農地政策是農業政策的基礎與核心,也是貫穿中國共產黨百年奮斗史的一根紅線。黨的百年農地政策演變大抵經歷了 “個體自主經營——集體統一經營——家庭承包經營”三個階段,目前正處于“三權分置”下多元主體經營階段。各階段農地政策的目標與績效雖有很大差異,但其演變歷程蘊含著清晰的邏輯進路。基于馬克思主義基本原理,借鑒吸收諾斯的制度變遷理論、金登的多源流理論,從演變動因、演變原則、演變核心、演變方式、演變目標五個維度構建理論框架分析其演變機理。新時代農地制度改革必須堅持集體所有制性質不變,堅持家庭承包經營基礎性地位不動搖,提高農地資源配置效率與農地生產力,大力發展農村集體經濟,推動農村土地經營形式創新,助力鄉村振興與推動共同富裕取得實質性進展。

一、引言

土地是“一切生產和一切存在的源泉”①,是農業生產的基本要素,是農民生活的基本保障,是糧食安全的基本依托,也是社會穩定的基本前提。自古以來中國就是一個農業大國,農民對土地有著濃厚的感情,承載著農民太多的希冀,并始終將其視為最珍貴的財富。但土地與土地問題往往相伴而生,由于封建土地制度、賦稅制度以及土地兼并等的長期存在,越來越多的土地被集中到少數人手中,導致絕大多數農民對土地的渴望不斷加劇。幾千年的王朝更迭基本都是圍繞土地分配展開:王朝初期的相對平均分配——王朝中期的兼并——王朝末期的起義 (對土地重新分配的訴求)。因此,農地問題一直以來都是中國農村的核心問題,是中國社會的重大問題,直接影響社會發展與政權穩固,是經濟與政治交織統一的問題。而農地政策作為解決農地問題的關鍵所在,它是調整人地關系、化解矛盾沖突、實現社會穩定的首要邏輯。中國共產黨自1921年成立以來,就敏銳地抓住了中國封建社會陷入周期性歷史“怪圈”的要害——封建土地私有制,始終堅持以人民為中心,真心實意地為農民解決好土地問題,使廣大農民“翻身”實現了幾千年始終追逐的“土地夢”,使我國傳統落后的土地制度得到根本性變革,更使我國長期徘徊不前的農業生產步入穩定發展的軌道。

土地政策往往與土地制度緊密相聯。馬克韋(1991)在《土地大辭典》中指出:土地政策是“黨和政府為發揮土地的生產力作用”,“實現一定歷史時期的任務”,而“提出對土地合理利用和調整土地關系的要求而制定的政策”,“是黨和國家一定時期的路線、方針的體現”。可見,土地政策具有動態性與歷史性,隨著時間、現實條件的變化而調整。土地制度是生產資料所有制的一個重要組成部分,是“人們在一定社會條件下,因利用土地,而產生對土地的所有、占有、使用處分等諸方面關系的總稱”。土地所有制與使用制是土地關系中最重要的兩個方面,前者是土地關系的核心,后者是在一定的土地所有制下產生的土地使用關系。目前,我國實行的土地制度是土地的社會主義公有制,農村土地實行勞動群眾集體所有制。

政策和策略是黨的生命。在不同的時代背景下,黨為解決我國農地問題進行了艱辛探索,與之相應的農地政策也一直處于動態的演變過程,大抵經歷了“個體自主經營——集體統一經營——家庭承包經營”三個階段,目前正處于“三權分置”下多元經營主體經營階段。各階段農地政策的目標與績效雖有很大差異,但從整體來看其有著既明確又清晰的內在機理。準確把握農地政策演變的內在機理,無疑會為新發展階段我國農村土地經營形式創新與政策制定提供理論依據與邏輯起點。

二、文獻回顧與研究框架

學術界關于政策、制度變遷的理論學派眾多,以諾斯為代表的制度變遷理論和以金登等為代表的多源流理論較有代表性。

以諾斯為代表的制度經濟學派將制度變遷與經濟發展相結合創建了制度變遷理論,認為制度變遷的重要動因就在于追求制度創新的收益。從制度和經濟增長的關系來看,諾斯支持制度決定論,這明顯有別于馬克思主義政治經濟學“生產力的發展是社會制度變遷的根本動力”這一觀點(孫圣民和徐曉曼,2008)。農地政策調整涉及多方利益,新政策的預期收益是否大于舊政策,即是否存在變革的預期凈收益,對農業經濟、乃至國民經濟的發展至關重要。我國作為一個農業大國,農地政策的演變與調整不僅關涉經濟發展,更關切到民生保障。可見,該理論對研究農地政策演變機理及其啟示提供了有益的視角,但在探究過程中要充分注意到引致政策、制度變遷動力的多樣性,其中最重要的就是生產力的根本動力作用、中央與地方的良性互動作用(即政府的政策誘導與地方的基層實踐創新)與局部突破、漸進式的制度變遷擴散方式。

美國著名公共政策學家金登建立的多源流理論是當前研究政策變遷的重要理論,其認為政策變遷的邏輯可以表示為: 問題源流或政治源流內發生變化→政策之窗打開→政策企業家有效利用機會→三條源流實現交匯→政策變遷發生(柏必成,2010)。總的看來,該理論中的政策變遷動力因素主要有四種: 問題的凸顯、政策形勢的變化、政策方案的完善與政策企業家的大力推動(柏必成,2010)。一百年來,農地政策演變始終圍繞時代變遷與國家社會主要矛盾的變化、生產關系要適應生產力的發展、農村土地產權歸屬、頂層設計與基層實踐創新良性互動、保障農民權益進行。時代變遷與國家社會主要矛盾的變化、生產關系要適應生產力的發展、農村土地產權歸屬的演變,“呼喚”新政策的制定。頂層設計與基層實踐創新良性互動是圍繞解決這些“呼喚”而進行的政策建議與提議,以便找到更好解決辦法。保障農民權益、牢記初心使命是黨的執政理念,農村居民內在有對美好生活的長期向往。多源流理論可以為分析農地政策演變機理提供有益借鑒,但必須堅持馬克思主義與時俱進的理論品質,堅持馬克思主義關于人類社會發展的基本規律。

馬克思主義理論以“生產力和生產關系、經濟基礎和上層建筑” 互動的制度變遷框架,研究人類社會的經濟和社會發展史 (孫圣民和徐曉曼,2008)。強調制度變遷是內動力(生產力)、外動力共同作用的結果,內動力是制度變遷的根據,外動力是制度變遷的條件(孫方和李振宇,2014)。因此,本文在堅持馬克思主義制度變遷理論基本原理的基礎上,借鑒吸收制度變遷理論、多源流理論等,基于長時段的視角、跨學科的方法考察黨百年農地政策的演變機理,從演變動因、演變原則、演變核心、演變方式、演變目標五個維度構建理論分析框架(見圖1),以期為新發展階段農地政策制定提供有益建議。

圖1 農地政策演變內在機理的研究框架

三、演變動因:時代變遷與社會主要矛盾的轉化

習近平(2014)指出:“只有制定符合實際的政策措施,采取符合實際的工作方法,黨和人民事業才能走上正確軌道,才能取得人民滿意的成效”。黨的農地政策始終立足我國具體國情,緊緊圍繞國家發展大局,通過準確把握時代變遷與社會主要矛盾的變化而做出相應的調整,因時制宜、因地制宜不斷調整人地關系。

近代中國內憂外患、民不聊生。在資本主義生產方式沖擊下,傳統自然經濟遭遇重大打擊,但舊有的封建土地所有制在農村仍占據統治地位,且隨著同買辦資本與高利貸資本的結合而不斷強化,財富分配更加失衡,貧富差距進一步擴大。在急劇的社會大變革背景下,黨在成立之初就準確認識到解決農民土地問題的重要性,并隨著革命實踐的不斷深入,對近代中國社會的性質、主要矛盾與任務等有了科學把握。從建黨初期的“限租”“限田”“減租減息”,到土地革命時期的“沒收地主土地”、抗日戰爭時期的“地主減租減息,農民交租交息”與根據地開展大生產運動,直至解放戰爭時期的“耕者有其田”。新民主主義革命期間四個時期的土地政策,是圍繞近代中國社會兩大主要矛盾——“帝國主義和中華民族的矛盾,封建主義和人民大眾的矛盾”的地位變化而調整的結果,是民族矛盾和階級矛盾互相轉化造成的。但是,必須明確“帝國主義和中華民族的矛盾,乃是各種矛盾中的最主要的矛盾”②。

新中國成立初期,多種經濟成分并存,“那時在農村中的主要矛盾是封建主義與民主主義之間的矛盾,而不是資本主義與社會主義之間的矛盾”③。由于長年戰亂,人民生活極其困難,農村的基本問題就是農民的饑餓問題。黨和政府為解決全國人民的溫飽問題,通過在解放區開展方法與步驟更加穩妥的土地改革以恢復和發展農業生產。隨著土地改革的基本完成,我國社會主要矛盾轉化為“無產階級和資產階級的矛盾,社會主義道路和資本主義道路的矛盾”④。黨按照1953年制定的過渡時期總路線,通過合作化道路,遵循自愿互利、典型示范和國家幫助的原則,采取三個互相銜接的步驟對農業進行社會主義改造,使小農經濟逐步改造成為社會主義集體經濟,土地成為“公共財產”。隨著社會主義改造的基本完成,黨的八大明確指出我國的社會主要矛盾已經轉變為“人民對于建立先進的工業國的要求同落后的農業國的現實之間的矛盾”與“人民對于經濟文化迅速發展的需要同當前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾”⑤,隨后通過再次調整土地政策,集體經濟進一步壯大,農業生產條件逐步改善,為實現農業國向工業國的轉變奠定了一定的基礎。

改革開放前,我國落后農業國的面貌還沒有得到根本改變,城鎮化水平與農業生產機械化水平極低,農產品始終處于供不應求的狀態,大批農民的溫飽問題沒有得到完全解決,因而發展農業成為首要任務。1981年黨的十一屆六中全會指出:“在社會主義改造基本完成以后,我國所要解決的主要矛盾,是人民日益增長的物質文化需要同落后的社會生產之間的矛盾”⑥。為充分調動我國幾億農民的生產積極性,解決溫飽問題,改革從變革農地經營形式拉開序幕。家庭聯產承包責任制(以下簡稱承包責任制)通過調整農民和土地的關系,使集體的優越性和農戶的積極性同時得到發揮,并在不斷穩定土地承包關系的基礎上允許集體土地使用權依法有償轉讓與有序流轉。

隨著城鎮化與工業化的快速發展,承包責任制已暴露出其對推進農村發展的局限性。黨的十九大指出:“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”(習近平,2017)。農業農村依然存在許多短板與不足,實現農業農村現代化仍有很長的路要走。因此,深化農村改革勢在必行,而主線應該仍是處理好農民與土地的關系。通過扎實推進土地確權登記頒證工作,延長土地承包期,土地“三權分置”改革,引導經營權依法有序流轉,進而不斷提高土地產出率、勞動生產率與資源利用率,推動農業農村現代化發展。

對時代背景與社會主要矛盾的準確把握,是我黨制定與調整農地政策的前提。新發展階段推動我國農地經營形式創新必須立足國情、立足地方實際,穩定農地承包關系,全面深化農村改革,不斷解放農民、發展農民、富裕農民。

四、演變原則:生產關系適應生產力發展的要求

生產關系必須適應生產力發展的要求,是百年來土地制度變遷“不變”的理論出發點(嚴金明等,2021)。習近平指出:“馬克思主義基本原理認為,無論什么樣的生產關系和上層建筑,都要隨著生產力的發展而發展。如果它們不能適應生產力發展的要求,而成為生產力發展和社會進步的障礙,那就必然要發生調整和變革”⑦。農地政策的演變歷程就是不斷變革生產關系使其適應并推動生產力發展而不斷調整的過程。

新民主主義革命時期,資本主義生產方式雖在全國范圍內得到了一定程度的發展,但封建土地所有制在農村仍占據統治地位,土地仍高度集中在地主手中,土地經營所帶來的大部分利潤仍歸地主占有。這種舊的生產關系嚴重阻礙農村生產力發展水平的提升,沉重的生存危機使農民迫切呼喚新的生產關系的產生。黨自成立之日起經過幾年的實踐摸索,逐步確立了土地革命與武裝斗爭的總方針。土地革命是黨在新民主主義革命時期的一項基本內容,也是一項基本政策,以消除舊的生產關系、建立新的生產關系為主要目標。從《井岡山土地法》到《興國土地法》到《中國共產黨抗日救國十大綱領》 再到《中國土地法大綱》,從“沒收一切土地歸蘇維埃政府所有”到“沒收一切公共土地及地主階級的土地”到“減租減息”再到“實行耕者有其田”,廣大農民在黨的領導下“打土豪,分田地”,通過變革舊有生產關系將農民的生產積極性調動起來,進而不斷提高解放區農業生產力。雖然在抗日戰爭時期黨將土地政策“讓了一大步”⑧修改為“減租減息”,但減輕農民負擔與消滅封建生產關系的目標并沒有改變。

新中國成立后隨著土地改革的推行與完成,我國農村形成了以小塊土地農民分散私有經營為特征的小農經濟,勞動者和生產資料實現直接結合,封建生產關系與制度根基得到徹底消滅,農村生產力得到極大解放,農村各方面事業迅速恢復發展。同時,農業生產也出現許多問題,集中體現在生產資料的嚴重短缺與土地買賣現象的發生。一方面,久經戰亂的新中國不僅農業生產技術落后,缺乏現代機械設備,抗災能力脆弱,而且農戶間耕種所需牲畜與工具也嚴重匱乏,鄰里之間共用生產工具和種植誤時現象時有發生;另一方面,隨著農民生活水平的逐步提高,經濟上升較快的農戶開始買地雇工,而由于種種原因導致自身生活困難的農戶則開始賣地租地,土地兼并與農地買賣現象在一些地方抬頭。這違背了土地改革的宗旨與初心,與實現向社會主義過渡與工業化建設的要求相悖,我國農地政策的調整處在十字路口。為解決這一時期出現的問題,克服小農分散經營的局限與適應國家工農業發展的需要,農業合作化運動在全國范圍內陸續開展起來。合作社改造實現了從小農經濟的分散式積累到集體經濟的集中式積累的轉變(孫樂強,2021),加上農產品的“統購統銷”與“城鄉分治”的戶籍制度,有效保障了農業生產、工業發展與城市經濟穩定。但是這種“集體所有,集體經營”的土地經營形式不可避免地出現勞動激勵缺乏問題。特別是“大躍進”與人民公社化運動超越了當時國家經濟發展的實際水平,農民難以維持農業生產積極性,農業生產力連續下降,導致農村地區仍然貧困。探尋一條兼顧社會主義性質和生產力發展要求的農地政策是一項亟需解決的難題。

從1978年11月小崗村“大包干”開始,土地再一次回到農民手中,農戶再一次獲得農業經營的剩余索取權,突破了“一大二公”與“大鍋飯”的舊體制。在充分調動農民生產積極性的基礎上解放了農村生產力與勞動力,提高了農業生產率,增強了家庭生產的自主性,促進了糧食產量的快速增長。農村剩余勞動力就近轉移,“離土不離鄉”“進廠不進城”,鄉鎮“務工市場”出現(郭東杰,2020),為非農產業、城鎮化發展提供了強大支持。但是農業生產碎片化、粗放化,土地使用效率低又成為制約我國農業現代化的瓶頸,土地規模化經營、集約化經營勢在必行。土地流轉是農村勞動力流動的市場化反應,兩者互為因果(朱冬亮,2020)。土地流轉使建立在原有承包經營基礎上的土地權益關系發生分化,為了激勵工商資本在土地流轉中進行長期投入(朱冬亮,2020),“三權分置”改革應運而生。通過運用市場化方式推動農村土地資源再配置,在土地所有制、經濟激勵和規模經營三者間找到了平衡點,為農業農村現代化發展提供了新動能。

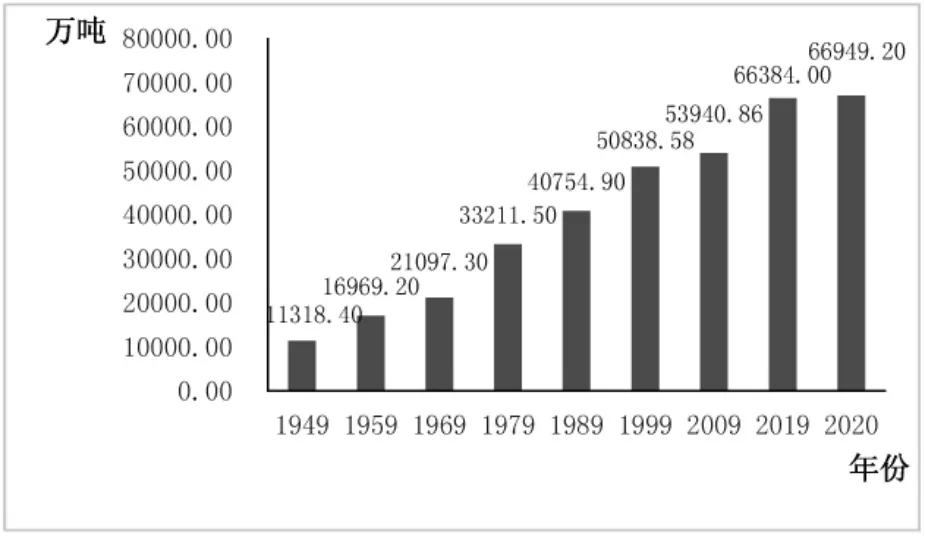

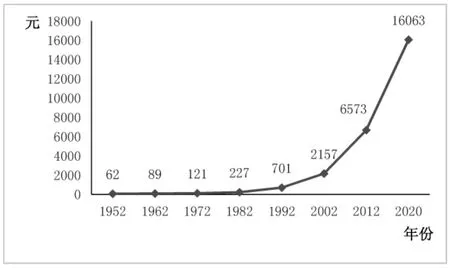

總之,民主革命時期與建國初期所進行的土地制度改革,究其實質就是要建立一種能夠與生產力發展相適應的土地制度(郭棟,2018)。改革開放以來黨在堅持農地集體所有制的基礎上,不斷推進農村農業改革并創新土地經營形式,旨在實現“兩個飛躍”(鄧小平,1990),即從“廢除人民公社”到“實行家庭聯產承包責任制”,再到“發展適度規模經營,發展集體經濟”。總的來看,農地政策始終是通過調整生產關系來不斷適應生產力發展的要求,進而促進生產力水平提高(見圖2、圖3)。

圖2 1949—2020年我國糧食產量

圖3 1952—2020年我國農村居民消費水平

五、演變核心:農村土地產權歸屬

“三農問題”背后的核心是土地問題,而土地問題的關鍵在于產權(王敬堯和魏來,2018)。黨成立以來,從土地革命到土地改革,從農業合作社到人民公社,從家庭聯產承包責任制到土地流轉再到“三權分置”,基本圍繞著土地所有權和經營使用權展開(王建華等,2019)。整個過程我國農地產權經歷了“私有私用”——“私有公用”——“公有公用”——“公有私用”,目前正處于“公有多用”階段。

社會主義改造之前黨所制定的各種農地政策,其核心就是要廢除封建土地所有制而實行“耕者有其田”。新民主主義革命時期通過在根據地與解放區進行土地革命,致力于廢除封建土地所有制而實行農民土地私有制,將地主占有、佃農經營轉變為農戶所有、農戶經營,即實現“私有私用”。從1949年新中國成立到1953年三大改造開始前,這一時期土地政策基本沿用了革命時期消滅封建土地制度的政策,依據1950年6月頒布的《中華人民共和國土地改革法》在新解放區推進土地改革運動。農民土地所有制代替封建舊有生產關系,使全國農民實現“耕者有其田”,并使農民擁有幾乎完整的土地產權。這種所有制是一種集所有權、使用權、收益權、處置權于一體的“單一產權結構”(綦好東,1998),保障了農民土地產權強度的最大化。農民不僅獲得土地所有權與使用權,更重要的是獲得對剩余產品的索取權。因此,這種具有比較完整的排他性產權的獲得,極大地激發了農民的生產積極性,提高了土地的產出水平。

由于建國初期各種主客觀條件的限制,農民土地所有制未能滿足國家發展的要求與農民的期盼,需要進一步改革。隨著1953年對農業社會主義改造的開始,全國農村陸續開展土地合作化運動,經歷從互助組(部分地區在土地改革時期便已開始)到初級合作社,再到高級合作社,并最終演變為“勞動群眾集體所有,集體統一經營”的人民公社。整個過程土地產權實現了從“私有私用”到“私有公用”再到“公有公用”的轉變,土地從分散的農民手中“合”起來,農民對土地的所有權、使用權、收益權與處置權發生分離并逐步轉移到集體(除少量自留地外),農民土地產權強度達到最小化。人民公社采用“一平二調”的方法調撥和分配生產資料,實行“政社合一”體制。后經過多次調整,最終實行“三級所有,隊為基礎”的經營形式,在一定程度上促進了農業的恢復和發展。

廣大農民為了生存與發展,強烈要求農地政策改革。從1978年小崗村“大包干”創新試驗開始,以“包產到戶”、“包干到戶”為主要形式的承包責任制在全國范圍內逐步得以全面推進。通過將土地所有權與使用權有效分離,使得農民家庭不僅獲得土地使用權,同時也獲得經營剩余索取權(唐忠,2018),實現了產權關系與經濟關系的對應,還實現了農民土地產權強度的適度化,激發了農民的生產積極性。從1984年開始,通過延長承包期,頒布法律法規,明確農村集體與農民家庭所擁有的土地權利,強化土地承包經營權的法律地位,不斷穩定承包關系,推動土地流轉,逐步增強農民土地產權強度。新時代以來,通過“土地確權”與“三權分置”穩定了農民的土地承包權、放活了土地的經營權,使農民獲得更多的土地權益與收益。“三權分置”將承包經營權一分為二,通過經營權流轉為土地實現適度規模經營、集約化經營提供保障,土地逐步由“公有私用”向“公有多用”轉變。

從新民主主義革命與土改時期的農民土地所有制下的產權合一,到合作化與人民公社時期的集體土地所有制下的產權集中,再到承包責任制時期的集體土地所有制下的產權二分,再到土地流轉與“三權分置”時期的集體土地所有制下的產權三分。總的來看,農地政策演變是以農地產權歸屬為核心,緊緊圍繞“土地所有權歸誰”、“所有權與使用權是否分割以及如何分割”兩大問題展開。

六、演變方式:頂層設計與基層實踐創新良性互動

理論源于實踐并指導實踐。農地政策演變是頂層設計與基層實踐創新良性互動的結果,前者為后者提供方向與保證,后者為前者提供來源與依據。習近平(2014)指出,“要鼓勵地方、基層、群眾解放思想、積極探索,鼓勵不同區域進行差別化試點,善于從群眾關注的焦點、百姓生活的難點中尋找改革切入點,推動頂層設計和基層探索良性互動、有機結合”。

黨在創建初期就意識到通過解決土地問題爭取農民支持的重要性,為如何消滅封建土地私有制展開了艱辛探索。這一時期黨的農地政策是在領導工農革命實踐中,隨著外部環境的轉變而不斷調整與完善的。1921年爆發的蕭山衙前農民運動提出“世界上的土地應該歸農民使用”(丁曉強,2002)的主張,這為1922年6月黨以正式文件(即《中共中央第一次對于時局的主張》)的形式將“田地分給貧苦農民” 土地政策的提出奠定了實踐基礎。隨著國共合作的開始,黨在孫中山“耕者有其田”主張下帶領發動人民在廣東、湖南等地紛紛成立農民協會,開展減租減息運動,并于1925年10月提出“實行耕地農有”的主張。1929年毛澤東根據黨的六大指示與土地革命實踐經驗在《井岡山土地法》“沒收一切土地歸蘇維埃政府所有” 的基礎上主持制定出《興國土地法》,指出:“沒收一切公共土地及地主階級的土地”歸工農兵政府所有,“分給無田地及少田地的農民耕種使用”且禁止買賣。《井岡山土地法》一是使相當數量的自耕農感到不滿;二是農民(包括自耕農)只有使用權,而他們更渴望得到所有權。因此,它在實施過程中遭到農民的抵觸,未能達到發動農民進行土地革命的初始目的。總之,這一時期以毛澤東為主要代表的中國共產黨人從中國革命實際出發,區別對待來自共產國際的錯誤指導與黨內連續出現的認識錯誤,經過長期的基層探索實踐與理論總結,黨的農地政策在抗日戰爭前后趨于成熟,并最終成為新民主主義革命理論的“三大經濟綱領”之一。

新中國成立后,黨通過基本沿用土地革命時期的政策在新解放區進行土地改革,在此過程中中央也開始對農業生產互助合作進行深入探索。時任山西省長治地委書記的王謙經過調查,由中共山西省委向中央提交了《把老區的互助組織提高一步》的報告,毛澤東對此表示支持,并于1951年底起草通過了《關于農業生產互助合作的決議(草案)》,該文件指出三種主要互助形式:“簡單的勞動互助”、“常年的互助組”、“土地合作社”。這三種互助形式是在革命時期老解放區生產過程中逐步探索出來的,特別是前兩種形式在該文件通過之前就已經在農村農業生產過程中大量出現并滿足了群眾在生產中的需要。隨后進行的農業合作化與人民公社化不僅是基層與中央為實現農業生產發展而不斷嘗試的結果,也是完成土地所有制根本轉變的需要,還是推動社會主義工業化建設的需要。

由于主客觀多重因素的影響,改革開放前我國農村生產力發展緩慢,廣大農民仍然貧困,為了生存他們不得不探索新的出路。此外,自“大一統”的人民公社建立以后,家庭經營雖被取消,但家庭經營的內在沖動卻從來沒有停止過 (綦好東,1998),這為20 世紀70年代末開始的農村改革提供了諸多經驗借鑒。1978年冬小崗村的基層實踐創新之舉在施行后并未得到中央的批評,相反在其進行中引起了各級領導的關注并在取得成功后對其給予充分肯定。1979年黨的十一屆四中全會通過的決定將之前強制性的“不許包產到戶,不許分田單干”改為規勸性的“除部分特殊需要和地區外,‘不要包產到戶’”。這充分表現出中央對“包產到戶”態度的轉變與其做法的初步肯定,但仍有部分人認為它是發展個體經濟,與社會主義道路相悖。1980年鄧小平指出:“政策要放寬,要使每家每戶都自己想辦法,多找門路,增加生產,增加收入。有的可包給組,有的可包給個人,這個不用怕,這不會影響我們制度的社會主義性質。在這個問題上要解放思想,不要怕”⑨。1982年至1986年連續五年的中央“一號文件”,緊緊圍繞農村改革與農業發展,肯定并闡述了承包責任制的合法性。總之,黨的十一屆三中全會后以鄧小平為主要代表的中國共產黨人從中國現狀出發,為推動農村改革與穩固改革成果、提高農民生產積極性、發展農業生產進行了艱辛探索。

隨著土地允許出租與轉讓的開始,農村基層土地流轉已開始小規模的進行。特別是伴隨著糧食產量不斷增長帶來的糧食價格逐漸下降,以及東南沿海地區對大批“農民工”的吸納引起的農村勞動力大批流失,使得土地流轉呈現出從單個農民之間發展到農民與企業、集體組織之間進行的勢頭。伴隨著2003年《農村土地承包法》與2005年《農村土地承包經營權流轉管理辦法》的制定實施,更加詳細地規定了土地發包方與承包方的權利義務,以及流轉原則、流轉合同、流轉方式與流轉管理等所涉及到的相關問題,為農地流轉提供了法律規范,這進一步促進了土地流轉的發展。2007年《中華人民共和國物權法》的出臺,對土地承包經營權的法律歸屬進行了明確界定。新時代以來,為破解農地流轉過程中存在的問題與發展規模經濟過程中存在的瓶頸,新一屆領導集體將農地的所有權、承包權、經營權三者之間的關系作為農村改革的突破口,提出并實施了“三權分置”的農地政策。它更好地適應了我國發展現代農業的需要,既保障了農民對土地的收益權,又推動了規模經濟的發展,是對農地政策的又一次重大創新。

鄧小平(1993)強調:“農村改革中的好多東西,都是基層創造出來,我們把它拿來加工提高作為全國的指導。實踐是檢驗真理的唯一標準”。農地政策演變歷程,是遵循“摸著石頭過河”的理論,通過“試點—完善—推廣”的方式漸進推進的;是在人民群眾首創與基層探索的過程中逐步將其總結凝練上升到頂層設計,然后指導推動農業農村發展變革; 是決策者與農民共同推動的結果(許慶等,2019)。正如杜潤生(2005)所說:“實踐告訴我們,對于群眾要辦的事情,凡有利于發展生產、改善民生,要敢于支持。如果與我們的理論不一致,應該反思我們的理論”。

七、演變目標:保障農民權益

“耕者有其田”是中國人民幾千年以來就有的樸素愿望,但由于封建土地所有制的長期存在,這一愿望始終不能也不可能得以實現。黨自成立之日起就開始對廢除封建生產關系、實現“耕者有其田”進行了不斷探索。隨著革命的不斷深入,黨逐步認識到中國革命的重心在農村,主力軍在農民,而農村問題與農民問題的焦點在土地。黨抓住了作為生產要素的土地對于農民基本生產生活保障的不可或缺性,通過革命性的方式實現土地制度的重構,解決土地過度集中的問題,使廣大農民在政治、經濟上得以翻身。因此,農地政策正確處理了農民作為革命者與小私有者的問題,為革命勝利提供了強大動力: 土地革命極大地激發了廣大農民的革命熱情,奠定了革命的群眾基礎與經濟基礎,逐步形成了血肉相聯的黨群關系與軍民關系,進而為黨奪取全國政權提供了堅實階級基礎與社會基礎。

1952年底隨著全國(除部分地區外)土地改革的基本完成,我國土地所有制實現了偉大變革——徹底消滅封建地主土地所有制而實行農民土地所有制,使“耕者有其田”真正變為現實,鞏固了工農聯盟,使農民的政治熱情、政治地位、生產積極性與生活水平得到大幅提升。黨通過對農業的社會主義改造保障了農民利益,克服了因土地私有制而導致土地兼并進而出現新的貧富分化的潛在風險,整合了農業生產技術與工具,解放發展了農村生產力,滿足了工業化建設要求。為進一步提高集體協作能力,滿足“當前廣大群眾的共同要求”,全國開展了“小社并大,轉為人民公社”⑨的運動,逐步建立了政社合一、規模龐大的人民公社。這一時期雖出現了一些失誤,但它的初衷是為了迅速改變我國貧窮落后的面貌,這也為改革開放后農地政策的調整提供了借鑒。

家庭聯產承包責任制克服了之前土地政策缺乏激勵機制和監督機制的不足,在土地所有制不變的前提下將土地“再”分給農民,充分發揮廣大農民的生產積極性與自主創造精神,使農民收入大幅度增長,為解決農民溫飽問題、實現全面小康提供了重要前提。隨著土地流轉的不斷推行,黨的十八大以來,堅持深化農地政策改革與實踐,實現從“兩權分離”到“三權分置”,推動農村取得了巨大成就、發生了深刻變革。“三權分置”重在逐步破解農業生產碎片化、粗放化困境,實現土地有序、有效流轉,進而實現農業生產現代化、規模化、機械化,促使農民從小康逐步走向富裕。

中國共產黨百年來的土地政策沿革無不以人民利益為出發點和落腳點(俞明軒等,2021),始終貫穿“以人民為中心”這一主線,從實際入手深入基層體察農民的意愿及其對美好生活的向往,以保障人民的權益為出發點與落腳點,正確解決土地問題進而滿足農民的土地要求,充分體現了人民至上的政治立場與維護人民根本利益的宗旨。黨立足我國實際,服務廣大人民,凝聚人民智慧,依靠人民力量,通過改革不斷解放發展農村土地生產力、提高農業經營效益與優化土地要素分配來提高農民群眾的生活水平和質量,不斷滿足人民對美好生活的向往。

八、結論與啟示

黨的百年農地政策演變史,就是一部踐行初心與使命的發展史,也是一部正確解決土地問題贏得農民支持的奮斗史。黨始終心系農民、依靠農民,堅持“以人民為中心”的政治立場,堅守保障人民基本利益的改革底線,一如既往地為億萬農民謀幸福,依據不同時代變遷與社會主要矛盾的轉化,堅持一切從實際出發的根本原則,通過基層實踐創新與頂層設計良性互動的方式,遵循生產關系要適應生產力發展的客觀規律,圍繞土地產權歸屬有針對性地制定相應農地政策。新民主主義革命與新中國成立初期,黨在內憂外患、多重矛盾交織的條件下領導農民進行土地革命與土地改革使封建土地所有制得以徹底廢除; 社會主義革命與建設初期,黨在經濟落后、發展極不平衡的條件下領導農民開展互助合作、進行社會主義改造、通過人民公社化運動使土地所有制發生了根本轉變;改革開放時期,黨在人口多、底子薄、發展不平衡的條件下領導農民實行承包責任制,逐步打破城鄉二元體制,帶領農民解決溫飽問題并逐步實現全面小康;進入新時代以來,黨更加注重“三農”問題,提出并實施“三權分置”,城鄉二元結構逐步破除,帶領農民消除絕對貧困并向實現共同富裕邁進。歷史表明,不同階段往往面臨著不同的土地問題,而土地問題的準確合理解決是推動生產發展、社會穩定的主要內容和基本保障。

縱觀黨在各個時期制定的農地政策,其演變歷程呈現出典型的動態性、關聯性與路徑依賴性。農地集體所有制作為農地政策演變的外在制度環境,構成了未來農地政策變遷的邊界,決定了未來制定農地政策創新方案時必須考慮到其變遷路徑依賴的作用。因此,新時代農地制度改革必須堅持集體所有制性質不變,同時也要提高農地的資源配置效率與農地生產力,不斷強化村集體和農民的土地產權強度,在土地流轉及交易過程中保障農民的合法權益特別是合理分享土地的增值收益。首先,要堅持一切從實際出發,將頂層設計與基層實際結合,以家庭經營為農地基本經營形式,鼓勵支持多元主體經營,培育新型農業經營主體,推動農村集體產權制度改革,發展壯大新型農村集體經濟(張鵬和劉承,2021),保護永久基本農田,保障糧食安全供給。改革收益分配機制,將農村土地流轉的增值收益進行全額或絕大部分“返還”農民,切實保護其享有的土地財產權益。其次,要正確處理好人多地少的人地矛盾、分散經營與規模經營的經營形式矛盾、承包者與經營者的產權利益矛盾、小生產與大市場的銷售對接矛盾以及農民進城與返鄉的農地收益問題。再次,要強化農村基層黨組織整體功能,發揮好政治引領作用;要發展壯大村級集體經濟,夯實黨在基層執政的經濟基礎,并加強對土地流轉與新型經營主體經營的領導與指導作用,促進新型農業經營主體高質量發展。逐步解開纏繞在戶籍身份上的各種“繩結”,實現城鄉要素由“單向流動”向“雙向流動”轉變(郭東杰,2019),加快城鄉一體化進程,縮小城鄉差距。最后,要尊重不同地區的差異性,對癥下藥、循序漸進,鼓勵支持各地立足本地資源稟賦、歷史文化傳統、經濟社會發展現狀等開展符合自身實際的實踐探索和政策制度創新,盡力將改革帶來的風險和不穩定因素降到最低,維護好農民切身權益與農村穩定團結,為緩解相對貧困、實現鄉村振興與推動共同富裕取得實質性進展而不斷努力。

注釋:

①《馬克思恩格斯選集(第二卷)》,人民出版社2012年版,第707 頁。

②《毛澤東選集(第二卷)》,人民出版社1991年版,第631 頁。

③《建國以來重要文獻選編(第四冊)》,中央文獻出版社1993年版,第694 頁。

④《建國以來重要文獻選編(第十冊)》,中央文獻出版社1994年版,第606 頁。

⑤《建國以來重要文獻選編(第九冊)》,中央文獻出版社1994年版,第341 頁。

⑥《三中全會以來重要文獻選編(下)》,人民出版社1982年版,第839 頁。

⑦《十八大以來重要文獻選編(下)》,中央文獻出版社2018年版,第386 頁。

⑧《毛澤東選集(第三卷)》,人民出版社1991年版,第1076 頁。

⑨《鄧小平年譜(一九七五——一九九七)(上卷)》,中央文獻出版社2004年版,第616 頁。

⑩《中共中央文件選集(一九四九年十月~一九六六年五月)(第28 冊)》,人民出版社2013年版,第407 頁。