大數據時代的剝削與不正義*

□ 秦子忠

內容提要 人工智能引發勞動就業領域的結構性變化,從而對馬克思的剝削理論構成了挑戰。馬克思主義者回應這個挑戰的一種進路,是要重構馬克思的工作日概念,由此可以在工作領域與閑暇領域相互滲透、數字勞動全面滲入人類生活的大數據時代識別剝削的多重性及其不正義。

由于數字技術發展、人工智能代替作用,人類個體能進入雇傭制度體系的機會越來越少,以至于有歷史學家預測,21 世紀會出現一個全新而龐大的無用階級,即該階級沒有任何經濟、政治或藝術價值,對社會的繁榮、力量和榮耀也沒有任何貢獻。如此,馬克思的建立在勞動價值論與剩余價值論基礎上的剝削理論是否過時了?在這個問題上,一些學者主張,馬克思的剝削理論已經無法把握大數據時代的剝削問題,需要另起爐灶;另一些學者則持相反主張,他們認為馬克思的剝削理論依然有效。相較而言,持有后一主張的人數眾多,盡管他們訴諸的最終理據不同①。與此相應,關于剝削與不正義的討論也伴隨其中。這既因為當代世界的不平等程度越來越嚴重,也因為馬克思主義需要關照現實。在本文中,筆者并不直接介入這場爭論,而是采用這樣的研究進路:首先依據馬克思關于剝削的標準論述,梳理出馬克思的剝削理論的邏輯內核; 其次描述人工智能引發勞動就業領域的結構性變化,及其在邏輯層面對馬克思的剝削理論所形成的挑戰,據此勘定資本主義剝削的變與不變; 再次在重新界定馬克思關于工作日概念基礎上,闡釋大數據時代剝削的多重性與不正義性;最后,闡釋本文研究的一個現實意義。

一、馬克思視域中的剝削與不正義

在馬克思關于資本主義剝削的標準論述中,工人由于沒有生產資料而被迫出賣自己的勞動力,資本家則由于占有生產資料,因而在雇傭勞動發生期間不僅控制工人的勞動力,也無償占有工人生產的剩余產品。在這一論述中,馬克思的剝削理論包含三個邏輯上不同的要件。(i)工人處于生產資料不平等分配的末端。(ii)工人被迫按照別人的要求去工作。(iii)工人被迫把剩余產品轉讓給他人。②在馬克思關于剝削的標準論述中,(ii)和(iii)是由(i)引起的。

這里有兩個問題,一個是上述三個要件中的哪一個使得剝削不是正義的? 另一個是在大數據時代,標準表述的剝削,及其與正義的關系,都經歷了什么樣的變化?回答這兩個問題之前,我們先說明一下馬克思關于正義的理解。關于馬克思的正義思想,國內學者已有不少研究。③這里不再重復展開文本分析工作,而是在扼要評述已有研究的基礎上界定馬克思本人的正義觀念,以便于后續的論述。

馬克思慎用正義概念,并且他對正義概念的使用與當代著名哲學家羅爾斯不同。在羅爾斯那里,正義是社會制度的首要價值,它是社會基本結構的核心部分(以憲法及法律體系為存在形式),而不僅僅是人們思想的觀念性存在; 并且經歷原初狀態的選擇后,作為觀念形式的正義與作為法形式的正義得到了統一。④就理論價值而言,羅爾斯的正義理論在于為民主社會中的人們完善他們生活其中的社會制度提供了一種指導。與此不同,馬克思注意到,作為上層建筑內容的以正義觀念等為要素的意識形態,總是為現存的憲法及法律體系的正當性進行辯護,并且連同它所辯護的對象都受制約于經濟基礎的性質。因為在社會結構中,上層建筑受制約于并能動地反映經濟基礎的性質和狀況,因此包括正義觀念在內的意識形態連同它辯護的憲法及法律體系不僅不是社會結構的核心部分,而且不具有獨立性。⑤

從馬克思的文本來看,他關于正義的規范性內核有一個觀念,其基本義大致是G.A.科恩所言的某種平等觀⑥,或給予每個人以其應得⑦,或不偏不倚⑧等等。盡管某種平等觀,給予每個人以其應得,不偏不倚不能等同,但它們在反對單向性偏愛上具有家族相似性。這里沒有說正義的基本義是固定不變的,而是說正義概念得以與其他概念比如尊嚴、自律等區別開來,是由于它具有如上提及的基本義。據此,上面提及的第一個問題,具體回答如下:

(iii)“工人被迫把他的剩余產品轉讓給資本家”,使得剝削是不正義的。因為在資本主義社會中,工人被迫把他的剩余產品轉讓給資本家是一種單向性轉移,它導致社會財富的兩極分化趨勢。這種趨勢違背了正義這個術語的基本義,即它或導致工人處在不平等的劣勢地位; 或沒有給予工人以其應得;或違背了不偏不倚的觀念。

(i)“工人處于生產資料不平等分配的末端”,使得剝削是不正義的。因為從歷史來看,工人處于生產資料分配的末端是由于在工人這個身份產生的過程中他們遭受了暴力對待,例如他們中的一部分人就是曾經被迫喪失了土地生產資料的農民,這種暴力剝奪導致了不平等的原始生產資料分配。⑨當這種不平等的原始生產資料分配被合法化后,由于生產資料所有權上的差別,資本家便可以無償地占有了工人所生產的部分產品,這種有差別的所有權使得資本家能夠獲取工人生產的部分產品,資本家得到這些產品是不正義的。⑩

(ii)“工人被迫按照別人的要求去工作”,則不一定產生剝削情況。因為,工人被迫從事勞動,但這一勞動既不一定為了產生價值也不一定能產生價值,比如純粹劈石頭,所以也就沒有關于剝削正義與否的問題。

基于以上分析,(i)(iii)這兩個要件使得剝削是不正義的,盡管理由不同。總體而言,資本主義剝削是不正義的,其完整的論證有兩個環節。第一個環節無關于歷史進程因而是邏輯性的論證,即因為從正義的規范性內核來看,社會財富從工人流向資本家的單向性轉移是不正義的,而不正義的強制性單向性轉移是由資本主義剝削所引起的,所以資本主義剝削是不正義的。第二個環節相關于歷史進程因而是歷史性的論證,即資本主義生產條件的不平等分配是建立在個體受迫意義上最初由掠奪、侵占的非法性壓力而后由資本主義法律體系的合法性壓力所導致的,因此是不正義的。因為資本主義剝削是建立在這種生產條件不正義的不平等分配基礎上的,所以是不正義的。?

二、人工智能改變了什么:資本主義剝削的變與不變

現在我們來看第二個問題,即在大數據時代,標準表述的剝削,及其與正義的關系,都經歷了什么樣的變化? 這是當代馬克思主義研究領域的熱點問題。鑒于這個問題的復雜性,引入極限場景的分析方法是必要的,它至少讓筆者的論述更加清晰。

(一)剝削會消失嗎?

由大數據、云計算、算法等數字技術驅動的人工智能正在多個領域不斷取代人類個體。這個取代趨勢持續發展下去,就會觸及這樣的極限場景,即所有人類意義的工人都被取代了。由此引出兩種可預見的終極情況:

情況1:所有人類個體成為了多余的人,人工智能在全領域取代了人類的勞動力。標準表述的剝削不存在了,因為作為實體的工人不存在了,作為其衍生物的剩余產品或剝削也就不存在了,即所謂皮之不存毛將焉附。在這個意義上,人類所有方面的勞動能力都被取代了,在這個時候人類個體從事勞動不再是為了生產生活必需品,而是因為勞動本身成為生活的一種需要。

情況2:人類的體力、可重復的腦力部分被人工智能取代了,而那些沒被取代的腦力部分,如創新能力等,在人工智能的賦能下獲得更加強大的能力。由此,人工智能成了大數據時代或人工智能時代的“工人階級”,人類成為“資產階級”。但是由于人工智能不是人類,所以此時即便存在剝削的結構特征,但并不是真正的剝削。在這個意義上,人類整體上擺脫了來自生存需要所必要的強制勞動,進入自由勞動的歷史階段,在這個時候人類個體的勞動依然對社會發展有其價值。簡言之,這時出現了人機結合的“超人”,每個人都成為不可替代的,于是人人成為自己勞動的真正主宰者。由此,要么不存在剝削,要么就是人類整體對新的智能群體的剝削(如果那時候剝削這一詞還被使用的話)。

在這兩種情況下,剝削都不存在了,或者成為無意義的概念。當然,這兩種情況都是極限場景,而非現實場景。這個極限場景,就剝削最終走向消失而言,它符合馬克思的唯物史觀所指向的共產主義景象。但就剝削消失的具體路徑而言,情況1和情況2 都與馬克思的經典分析不同。在情況1中,剝削的消失是由于人類的勞動能力完全被人工智能取代。在這個意義上人類個體的勞動能力喪失了參與社會財富生產的資格,它的從事生產性活動的勞動價值被否定了,它只是直接作為人生活所必需的一種需要而有價值,因而是一種存在論上的價值。在情況2 中,剝削的消失不是由于人類的勞動能力完全被取代,而是由于生產人類生活必需品的強制勞動完全被人工智能這一新型勞動主體所替代了,人類整體進入自由勞動可以實現的歷史階段。在這個階段,人類的勞動能力在人工智能賦能后可以以個性化方式實現它對于社會發展的價值。相較而言,情況2 比情況1,更符合馬克思關于剝削消失過程中人類個體的處境,即人類個體的勞動能力具有人類生活所必需的存在論上的價值,也具有促進社會發展的勞動價值。

以上的極限場景是參照性的,它構成了筆者展開論述的一個方向性維度。在現實場景沒有達到極限場景之前,它都存在第一節闡述的剝削,以及相應的不正義。但是在現實場景趨近極限場景的不同歷史階段,剝削會有不同的表現形式,直至最終消失(假定極限場景最終也可能變成現實場景)。簡言之,剝削的結構嬗變,就其形式而言,它大體經歷以下三個階段:

第一階段: 資本家和工人處在同一生產場域之中,資本家直接無償占有工人的剩余產品,工人與資本家的矛盾是直接的。馬克思的系列作品,尤其《資本論》是這個階段的經典論述。

第二階段: 資本家和工人不處在同一生產場域之中,即資本家運用一套完善的公司企業管理制度,工人的剩余產品轉移到多個股東手中;工人與資本家的矛盾在相當程度上被遮蔽了,工人與代理人之間的矛盾全面凸顯出來,并且體現在一套公司企業運營的組織管理(技術管理)上來。在股份制普遍化時期,在名義上人人可以是資本家,這一表象合法化了大資本家的剝削,也弱化了社會大眾對遭受剝削的感知能力。

第三階段: 資本家和工人不處在同一生產場域之中,即資本家開發使用了網絡平臺,工人的剩余產品轉移到多個資本家的手中; 工人與資本家的矛盾幾乎完全被遮蔽了,工人與代理人之間的矛盾轉移到工人與消費者之間的矛盾,并且體現在一套先進的技術管理系統上。這是當前這個大數據時代每天都在發生的事情。以美團平臺為例。作為一個網絡平臺,它把消費者、供貨商與騎手聯系起來。在這個關系中,美團對騎手的管理,主要是由消費者來完成的,即消費者的好評或差評對騎手的勞動價值有著決定性的話語權;反過來,美團平臺倒是像一位中立的第三方,調解騎手與消費者之間的糾紛或矛盾關系。在這個過程中,工人(騎手)與資本家(美團平臺)的矛盾不僅被遮蔽了,而且轉移到一部分工人(騎手)與另一部分工人(消費者)之間的矛盾上來。?

人類當前乃至未來一段時間內都處于上面論及的第三階段。由此,我們從極限場景切入到現實場景。當前,由大數據、云計算及各種算法驅動的人工智能,它對人類個體的取代是局部的。一方面人工智能作為一種計算機程序及數字技術的集成體,它目前只能夠取代人類個體的體力勞動、部分可重復的腦力勞動,而那些不確定的、本質上模糊的相關勞動是不能取代的。另一方面人類在人工智能的賦能之下,能夠強化自身那部分不可替代的能力。如此,如何把握大數據時代的資本主義剝削是我們接下來要探析的論題。

(二)資本主義剝削的變與不變

在信息社會中,一個人只要還活著,就會游覽、點擊網頁,書寫郵件,發表評論等,就會產生原始數據。不過,對于人類個體意義上產生的原始數據是否有價值,有兩種不同的分析進路:

進路1: 每個個體意義上的原始數據并不具有價值,但是在數據工程師的處理之下,能夠產生價值。由此,人工智能使得部分人成為無用的人,他們被排除在雇用體系之外,沒有遭受剝削。但是,數據工程師仍然處在雇傭體系之中,遭受著平臺資本家的剝削。這種剝削,在實質上,與標準表述的剝削是一致的,即他/她領取的薪水只是他生產的勞動價值的一部分,另一部分被平臺資本家拿走了。簡言之,原始數據的生產者沒有受到剝削(因為他們個人沒有生產任何有價值的東西),而數據工程師受到剝削,其內涵與標準表述的剝削是一致的。相應地,剝削的不正義性不僅存在,也更為隱蔽與嚴重了。著名歷史學家赫拉利在《未來簡史》中闡述的“無用階級”是這一進路的經典表達,即人工智能引發勞動就業領域的結構性轉變將導致社會中非自愿的非生產性群體不斷擴張,其中許多人希望參加工作,但卻無法找到工作,因為這些工作都不存在了。?然而,赫拉利的無用階級論存在這樣的張力,即一方面它跟進了人工智能/數字技術的前沿發展,另一方面他關于工作的理解卻仍然滯留在大數據時代之前的傳統的工作觀念上。

進路2: 每個個體意義上的原始數據是有價值的,只是它的價值被漠視了。因為沒有原始數據,數據工程師也便無加工、處理的生產資料;自然地,也不能產生出相應的價值。換言之,如果沒有這些原始數據,那么建立其上的數據價值及其剝削就成了無源之水。在線互聯網用戶即網民生產原始數據的方式,一是作為其消費過程的衍生產品,另一是作為有意識生產的數字產品。就此而言,剝削不僅發生在工作領域,還發生在閑暇領域,受剝削的不僅是數據工程師,還是生產原始數據的網民。現在,我們大多數人正在遭受歷史上的另一輪“圈地運動”。如果說發生在18 世紀工業革命的圈地運動是對作為生產資料的土地的掠奪,那么這一輪圈地運動就是對由各種活動產生的原始數據的掠奪。只是與第一輪相比,這一輪圈地運動是隱蔽的,悄無聲息,被剝奪者甚至不感受到痛苦的。

綜上所述,進路1、2 在具體分析上有所不同,但是它們都承認大數據時代仍然存在資本主義剝削,并且就其結構特征而言,以標準表述的剝削為參照,它的變與不變,大體如下:

(i)“工人處于生產資料不平等分配的末端”。這一點沒有改變。因為不論工人是數字工程師,還是日常參與信息交流的普通網民,相對于平臺資本家或數據資本家,他們仍然處在生產資料(數字生產資料)不平等分配的末端。

(ii)“工人被迫按照別人的要求去工作”。這一點有所改變,被迫變得更加隱蔽,即“被迫按照別人的要求去工作” 變成了被迫按照一套程序的要求去工作,或者變成了一種工作時間看似可以自由支配實則嚴格被數字技術控制的行為,一種不知不覺的但必須如此的行為,一種消費數字信息而同時生產數字信息的行為。

(iii)“工人被迫把剩余產品轉讓給他人”。這一點在趨勢上沒有改變,即社會財富從工人向資本家單向性轉移的轉讓過程不變,但是剩余產品發生了內容上的改變,即從物質產品延展到非物質產品(數據產品)。

因為在大數據時代,標準表述的剝削的兩個要件,即(i)(iii)的形式仍然保持不變,因此上文所述的剝削與不正義之間的關系,仍然不變。據此而言,上面由極限場景和現實場景共同界定的理論框架可以被視為馬克思主義的。但是由于(iii)在內容上有所改變,并且工人的內涵也隨之發生了改變,大數據時代的剝削及其不正義變得更加隱蔽。以下,筆者通過考察勞動的新形式,據此闡述剝削的多重性及其不正義。

三、數字勞動、多重剝削與不正義

上面的論述是模式化的,它為我們接下來考察大數據時代的數字勞動、剝削與不正義提供了一個馬克思主義理論框架。具體而言,極限場景提供了理論研究指向的兩種終點,它們分別由情況1 和情況2 界定,現實場景提供了理論研究的兩種起點,它們分別由進路1 和進路2 界定。兩種終點與兩種起點,共有四種組合,即進路1 與情況1組合,進路1 與情況2 組合,進路2 與情況1 組合,進路2 與情況2 組合,由此這個理論框架有四種具體形態。由于筆者不認同現實場景中的進路1,換言之,由于筆者主張每個個體意義上的原始數據是有價值的,因此包含進路1 的前兩種組合不在筆者的考慮范圍之內; 又由于筆者不認同極限場景中的情況1,換言之,由于筆者主張在人類整體進入自由勞動可以實現的階段,人類的勞動能力在人工智能賦能后可以以個性化方式實現它對于社會發展的價值,因此剩下的后兩種組合中,筆者只需考慮進路2 和情況2 組合。這個組合大體上界定了筆者在研究大數據時代剝削與不正義上的理論視野。下面,筆者將依據這個理論視野,具體分析數字勞動、多重剝削與不正義,以及它們之間的關系。

(一)數字技術與工作日概念的重構

人類進入工業革命之后,其生活空間的工作領域與閑暇領域日漸分化出來; 生產活動發生在工作領域,它與閑暇領域的活動既是分離的也是不同的,即前者生產剩余價值,而后者無關于剩余價值生產。但是,由于生產勞動時間可以溢出工作領域、延伸到閑暇領域,因此聚焦工作日、并把它當作一個概念予以考察就是非常必要的。在十九世紀,對工作日的聚焦,在現實性上,表現為西方工人反對超長工作時間、爭取八個小時工作日而進行的艱苦斗爭。這一曠日持久的斗爭,其核心要旨可以歸結為著名英國空想社會主義者羅伯特·歐文于1817年提出的“八小時工作、八小時休閑、八小時睡眠”這一口號。在理論上,馬克思的鴻篇巨著《資本論》不僅將“工作日”單列為一章,而且它對于絕對/相對剩余價值的生產、剝削程度等的研究都相關于工作日的界定。然而,在當今大數據時代,數字技術正在結構性地改變人類生活空間。工作領域與休閑領域的界限是模糊的或相互滲透的,因此工作日是否仍為一個解釋力有效的概念,有待考察。讓我們從馬克思以下的這一段論述開始:

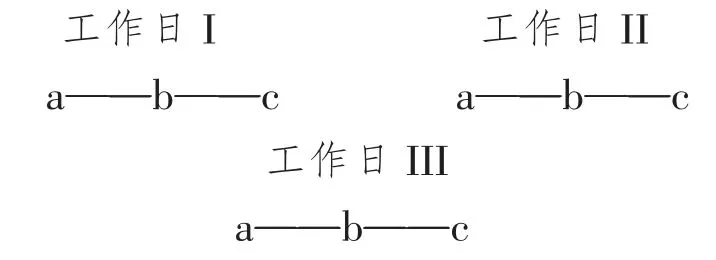

我們用a—b 表示必要勞動時間的持續或長度,假定是6 小時。再假定勞動分別超過ab 線1 小時、3 小時、6 小時不等,我們就得到3 條不同的線:

這3 條線表示三種不同的工作日: 七小時工作日、九小時工作日和十二小時工作日。延長線bc 表示剩余勞動的長度。因為工作日等于ab+bc,即ac,所以它隨著可變量bc 一同變化。?

在上面這段論述中,剩余價值的生產發生在bc 線表示的剩余勞動之中。當把工作日延長時,則是絕對剩余價值的生產方式。不過這種延長,遭遇身體界限(一個人在24 小時自然日內只能支出一定量的生命力)與道德界限(工人必須有時間滿足精神需要和社會需要,這些需要的范圍和數量由一般文化狀況決定)。當引入先進技術、提高勞動效率時,從而在工作日時間不變條件下達到剩余勞動時間bc 的延長,即b 點向a 點移動(表現為必要勞動時間ab 的縮短,與剩余勞動時間bc的延長),則是相對剩余價值的生產方式。從歷史來看,在激烈市場競爭下,資本家對剩余價值的最大化追求,主要是通過引進先進技術、優化經營模式、提高勞動效率來實現的。在這個進程中,工作日ac 雖然表現為歷史性縮短 (比如從14 小時縮短為8 小時),因而工人享受到了一定量的閑暇時間。但是在這個進程中,工人遭受的剝削仍和之前一樣是單一性的,即由于勞動過程受到工作場地等條件限制,工人大體上只能受雇傭于某一個資本。在這個階段上,工人享受了一定量的閑暇時間,他們在這段閑暇時間發生的活動也產生一定量的信息,但是這些信息或難以記錄,或過于離散難以收集,或無法將之聚合成有價值的數據。簡言之,在前大數據時代,閑暇領域是非生產性的,在其中發生的各種各樣活動不會產生剩余價值的,即便產生也是偶然的、個別的。

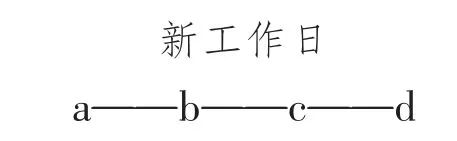

當先進技術迭代升級而跨入由互聯網、大數據、云計算、算法等驅動的數字技術,人類生活空間也隨之發生了結構性轉型。在數字技術驅動下,不僅工作領域數字化,閑暇領域也數字化,交通工具、家電、牙刷、鑰匙等被植入電子芯片,它們以圖、文、聲、像等各種數字信息構成了無處不在的數字信息海洋,由此人類個體不論工作抑或閑暇,都置身其中、參與原始數據的生產,但其價值卻被忽視。這種忽視,或是由于網民在個體意義所產生的原始數據如果沒有聚合成規模效應就不能體現其價值,以至于它被視為無價值;或是由于網民瀏覽、點擊、書寫網頁等的活動可能同時就是獲取相應價值的消費活動,因此看起來網民個體的數字勞動沒有產生任何價值,或者已經被支付相應的等價物。然而,事實是個人意義產生的原始數據由于一系列數字技術的綜合作用而有價值。在這個意義上,我們需要重構馬克思的工作日概念,以便能夠對大數據時代的剝削有更加整全的把握。由于閑暇時間,在大數據時代,也存在數字勞動,因此需要把馬克思的工作日(a—b—c)重新界定,如下:

其中,ab 線、bc 線與馬克思的定義相同,分別表示必要勞動時間、剩余勞動時間,cd 線是新增的,它表示閑暇勞動時間,這段時間的數字勞動在大數據時代是產生價值的,但它的價值或被完全忽視,或它的部分價值被數據公司、平臺公司無償占有了。借此,我們可以發現大數據時代剝削的多重性。具體而言,在新工作日中,bc 線表示的剩余勞動時間中存在一重剝削,如數據工程師的數字勞動生產的剩余價值,它被數據公司或平臺公司無償占有;cd 線表示的閑暇勞動時間中存在另一重剝削,如普通網民在瀏覽、點擊、書寫網頁等的活動即是一種數字勞動,它們生產出了原始數據價值,它被數據公司或平臺公司無償占有。數據公司或平臺公司在占有、利用這些原始數據的過程中并沒有給予網民相應的等價物,或者說網民瀏覽、點擊、書寫網絡等的活動即便是一種獲取價值的消費活動,它購買(比如由廣告引致的)相關產品時已經支付了與之相應的等價物(這個過程的完成涉及第一重剝削),而它的瀏覽、點擊、書寫網頁等活動本身產生的原始數據則沒有被支付相應的等價物。因為沒有給予相應的等價物,因而占有閑暇勞動產生的原始數據的價值是不正義的。

(二)剝削的多重性與不正義

實際上,由于當前人類生活空間正處在數字化轉型過程中,因此剝削的多重性體現為傳統工作領域的剝削,數字化工作領域的剝削,以及數字化閑暇領域的剝削;并且,由于數字勞動自身的屬性(比如它可以同時多維度進行),這些剝削可能是疊加在一起的,因而剝削的多重性具有同時性。在當前關于數字資本主義的相關討論中,剝削的多重性尤其是閑暇領域的這一重剝削被遮蔽了。由于這一遮蔽,當代馬克思主義者遭遇了這一悖論性現象,即先進技術正在縮短工作日的同時也縮短了剩余勞動時間,因此基于剝削的社會財富不平等分配應當有所收斂,但事實卻是社會財富的不平等分配仍然極化發展。依據新工作日,這一悖論性現象能夠得以合理解釋。具體解釋如下:

這一悖論性現象的產生是由于當代馬克思主義者沿用或默認馬克思的工作日(a—b—c),因此當先進技術不斷迭代升級時,他們注意到工作日ac 線縮短了,因此即便b 點可以無限地向a 點靠近(它表示為社會必要勞動時間的縮短),從而剩余勞動時間bc 線得以延長,但這種延長整體而言是有限的,并且從歷史比較來看,如果ab 線的縮短等于或小于bc 線的縮短,那么剩余價值率=bc/ab 降低了,剝削程度也降低了。?據此而言,基于剝削的社會財富不平等分配應當是收斂的。但是,在大數據時代,工作日不再是馬克思在19 世紀所界定的,而是本文所界定的新工作日(a—b—c—d)。由此,作為原先的人們習慣的舊工作日ac 線確實縮短了,但基于數字技術而來的新工作日實際上延長了,即它不是ac 線,而是ad 線。相應地,大眾受到的剝削不僅發生在舊工作日bc 線對應的剩余勞動時間之中,也發生在新出現但卻被忽視的cd 線對應的閑暇勞動時間之中。換言之,大數據時代的剝削是多重的,因此即便bc 線中的剝削程度變弱了,但由于新增了cd 線中的剝削,由此剩余價值率=(bc+cd)/ab?,它相比之前提升了,剝削程度也提高了。據此而言,在當前世界,基于剝削的社會財富不平等依然極化發展,并且占據這個極化發展最前端位置的是數據資本家、平臺資本家,如亞馬遜、臉書、騰訊等,落在其最后端位置的是普通網民。

順帶論及的是,從大數據時代的剩余價值率來看,傳統的剩余勞動時間bc 線正在縮短,傳統工作領域的剝削程度正在降低,但由于數字化閑暇勞動時間cd 線進入了工作日范疇,成為新增的剩余勞動時間,因此大數據時代的剝削程度增強了,但是由于閑暇領域的剝削不同于工作領域的剝削,數字勞動者可能感受不到閑暇領域中的活動被強制,甚至感受不到閑暇領域存在的剝削。以下,有必要稍加比較一下筆者與克里斯蒂安·福克斯的相關研究。我們先概述一下福克斯的主要研究。

福克斯通過重新界定工作與勞動的內涵,來發展馬克思的相關理論。在他的重新界定中,工作是指創造使用價值并在質上決定的具體勞動,而勞動是指創造價值并只能在量上被計算的抽象勞動; 并且指出社交媒體上的數字工作是信息工作的一種具體形式?。福克斯認為數字工作過程中的勞動工具是用戶的大腦和數字媒體,勞動對象為用戶經歷,使用價值為用戶與公眾之間社會關系的創造、廣告產業的目標廣告空間的創造等。數字媒體平臺將用戶數據的商品化作為平臺利潤的主要來源,而用戶并沒有因此獲得相應的報酬。?據此,福克斯基于馬克思利潤率公式[p=s/(c+v),其中s 為剩余價值,c 為不變資本,v 為可變資本],提出了資本平臺的利潤率公式:p=s/(c+v1+v2),其中s為剩余價值,c 為不變資本,v1 是支付給固定員工的工資,v2 是支付給互聯網用戶的工資。這里,資本家的利潤有兩個來源: 一是企業內部有酬勞動者的勞動時間,二是互聯網用戶的所有在線時間。如果資本家將固定員工的工作都外包給無酬的且具有創造性的互聯網用戶,那么,剝削率e=s/v(其中s 為剩余價值,v 為可變資本) 將由于作為分母的v 無窮變小而趨于無窮大。?又由于互聯網用戶是為資本家無償勞動的,因而其會被無限地剝削著,這是剝削的一種極端形式。?

據此而言,筆者與福克斯至少在以下三個方面有所不同: 一是筆者重新界定的是馬克思的工作日概念,福克斯則重新界定的是工作和勞動這兩個概念; 二是筆者引入閑暇時間領域的數字勞動與剝削,因而筆者主張要聚焦大數據時代剝削的多重性與不正義性,福克斯則區分企業內的有償勞動和互聯網上的免費勞動,因而強調剝削的轉移性與嚴重性; 三是筆者引入人工智能對人類勞動領域的結構性影響,由此探討資本主義剝削在大數據時代的變與不變,在這個意義上筆者的分析框架允許將人工智能、機器人技術納入分析,因而主張由于人工智能的替代作用,大數據時代的剝削表現為強制性的軟化,以及泛眾性的強化;福克斯則是在堅持馬克思的階級分析理論基礎上,改造了無產階級的定義,因而他雖然注意到大數據時代無產階級在數量上擴大至大眾,但他面臨著大眾概念與他的階級分析方法之間的張力問題,即大眾概念模糊了無產階級與資產階級的分界,而階級分析方法則強調這個分界。

四、結語

結語部分,筆者想說明一下本文研究的一個現實意義。當人工智能/機器人技術導致人類大多數個體不能獲取傳統意義上的工作機會時,許多學者都主張要推行全民基本收入(UBI)方案,但他們訴諸的理由各不相同。這些理由至少可區分為以下三種,一是福利性的,即喪失工作機會的個體如果沒有來自政府的補貼,他們就不能維持體面生活。這種理由是從傳統的福利制度延伸而來的,它仍然把大數據時代的失業問題當作傳統的失業問題來看待,因此它存在這樣的解釋張力,即如何從支持針對部分人的福利方案轉向支持針對所有人的全民基本收入方案。二是成本性的,即喪失工作機會的個體如果沒有來自政府的補貼,他們就成為擾亂社會秩序的隱患。這種理由從社會治理角度來考慮大數據時代的失業問題,因而它出示理由的過程是在或隱或顯的對抗性框架中展開的,因而也與全民基本收入方案存在道德上的張力。三是公共性的,即喪失工作機會的個體也是人類社會中的成員,他們應當共享人類社會發展成果。這種理由是從當前政治哲學領域分化出來的,它與正義理論關聯在一起,并且處在討論之中。與許多學者一樣,筆者也支持全民基本收入方案。但是不同于救濟失業的福利性理由,也不同于維持社會秩序的成本性理由,筆者在本文中給出的理由是正義性的,它在某種意義上公共性理由的一種擴展,即數據公司、平臺公司不公平地占有了網民生產的原始數據的價值,因而就不正義的糾正而言,它們需要支付與全民基本收入相應的等價物。正義性理由,在道德上如此維護人類的尊嚴,即當人類個體在未來被人工智能/機器人技術替代時,支持施行全民基本收入方案不是由于數據/平臺資本家的慈善,也不是由于政府維持公共秩序的目標,而是由于每個人類個體應當免費享有其參與原始數據生產所對應的價值或等價物,不管這個參與過程是自覺的還不是不自覺的。

注釋:

①他們或認為人工智能時代的剝削問題在本質上與之前時代并無不同,或認為馬克思的剝削理論作為一種方法,可以與時俱進加以發展……

②G.A.柯亨:《自我所有、自由和平等》,李朝暉譯,東方出版社2008年版,第218~219 頁。

③林進平:《馬克思的“正義”解讀》,社會科學文獻出版社2009年版;鄧曉臻:《馬克思的正義思想探究》,中國社會科學出版社2015年年版; 秦子忠:《勞動整體性與分配正義》,中國社會科學出版社2021年版。

④羅爾斯:《正義論》(修訂版),何懷宏等譯,中國社會科學出版社2009年版,第3~42 頁。

⑤《馬克思恩格斯文集》第二卷,人民出版社2009年版,第591~592 頁。

⑥在《自我所有、自由與平等》一書中,科恩如此寫道:“平等、結社和人的自我實現這些價值無疑是馬克思主義信仰結構中不可分割的一部分。盡管很多經典馬克思主義者不承認自己贊同某種平等觀,也許任何人都不可能明確地說出自己所贊同的平等原則是什么,但是所有經典馬克思主義者都是贊同某種平等觀的。”G.A.科恩:《自我所有、自由與平等》,李朝暉譯,東方出版社2008年版,第6 頁。筆者把科恩所說的“經典馬克思主義者”理所當然地理解為包括但又不限于馬克思本人的一個馬克思主義者群體,由此馬克思關于正義的理解包含某種平等觀。

⑦王新生認為馬克思的正義理論實際上是具有雙層結構的理論,其中一層涉及應得正義觀念,他如此寫道:“馬克思立足于‘人類社會’的正義理論……它以超越性理想為內容。然而,超越性正義是相對于應得正義而言的,因此,超越性正義理論必然內含著關于應得正義的理解,否則它便無法說明自己究竟超越了什么……這為我們理解馬克思與其他現代政治哲學的正義概念之間的 ‘公約數’提供了楔入點。這同時意味著,馬克思的正義理論是一個具有雙層結構的理論:超越性正義理論和應得正義理論。”王新生:《馬克思正義理論的四重辯護》,《中國社會科學》2014年第4 期。

⑧王廣在日常社會交往層面將馬克思恩格斯論及的正義闡釋為一種表達不偏不倚之義的“簡單的道德”,在征引與解析相關的文本后,他如此寫道:“從上述引證可以看出,馬克思恩格斯對于表示不偏不倚的道德評價之義的‘正義’,不但贊成,而且經常使用。學界以往對馬克思在這一方面的正義論述極少關注,也許是覺得太‘簡單’、太‘日常’了。” 王廣:《馬克思使用正義范疇的文本清厘與層面劃分》,《江海學刊》2018年第2 期。

⑨在“所謂原始積累”一章中,馬克思對此做了詳細的歷史考察。《資本論》 第一卷,人民出版社2004年版,第820~875 頁。

⑩G.A.科恩:《自我所有、自由與平等》,李朝暉譯,東方出版社2008年版,第224 頁。

?秦子忠:《論伍德命題的誤導性及其根源》,《國外理論動態》2019年第4 期。

?陳龍:《“數字控制” 下的勞動秩序——外賣騎手的勞動控制研究》,《社會學研究》2020年第6 期。

?赫拉利:《未來簡史》,林俊宏譯,中信出版社2017年版,第286~300 頁。

?馬克思:《資本論》第一卷,人民出版社2004年版,第267~268 頁。

?有學者認為在精細意義上剝削率不同于剩余價值率,但這并不否定剝削率正相關于剩余價值率,剩余價值率仍然可被視為在資本主義條件下工人受資本家剝削程度的一種反映。劉福垣:《剩余價值率和剝削率不是一個經濟范疇》,《改革》2010年第11 期,第137~139 頁。

?基于論證的策略性考慮,在正文中,筆者暫且不考慮傳統勞動與數字勞動同時并行的那些工作領域,即只依據當前的數字化發展水平,給出了剩余價值率的計算公式。但需要指出的是,人類當前的部分工作領域已經包含了數字勞動的同步進行,因此在這些領域,剩余勞動時間不僅包括bc 線對應的剩余勞動時間、cd 線對應的閑暇勞動時間,還包括ab 線對應的社會必要勞動。據此而言,剩余剝削率的計算公式應是,剩余價值率等于ad/ab。因為ad大于ab,因此在大數據時代,表示資本家無償占有工人生產的剩余價值的剝削程度相比之前更為嚴重,這很好地解釋了當前世界社會財富不平等的極化發展。在未來一段時間內,剩余價值率的變化,會介于(bc+cd)/ab 與ad/ab 之間。

?Christian Fuchs.Digital Labor and Karl Marx.Rout ledge, 2014.

?孟飛、程榕:《如何理解數字勞動、數字剝削、數字資本? ——當代數字資本主義的馬克思主義政治經濟學批判》,《教學與研究》2021年第1 期。

?Christian Fuchs.“Labor in Informational Capitalism and on the Internet”.The Information Society,26(3),2010.

?謝芳芳、燕連福:《“數字勞動”內涵探析——基于與受眾勞動、非物質勞動、物質勞動的關系》,《教學與研究》2017年第12 期。