生態大數據環境監測網絡建設思路分析

朱佳 李一川 寇曉嬌

摘要:在城市建設生態大數據共享服務平臺體系總體架構下,通過完善監測指標及增加監測站點的手段,加強生態基礎設施建設,對大氣環境、水環境、聲環境等網格化環境質量信息進行全面、連續、有效記錄,構建穩定的生態大數據環境監測網絡,有效應對生態風險預警、防范和應急,為生態環境改善提供數據支撐,為生態文明建設提供理論指導。

關鍵詞:生態大數據 ?環境監測網絡 ?軟硬件平臺 ?數據服務平臺

中圖分類號:X83 ? 文獻標識碼:A ? 文章編號:1672-3791(2021)09(c)-0000-00

Analysis on the Construction of Ecological Big Data Environmental Monitoring Network

ZHU Jia1 ?LI ?Yichuan2 ?KOU Xiaojiao3*

(1.Shenzhen Polytechnic,Shenzhen,Guangdong Province,518055 China; 2.Guilin Teachers College,Guilin,Guangxi ZhuangAutonomousRegion, 541001 China; 3.Shenzhen Chengxinhe Technology Co., Ltd.,Shenzhen,Guangdong Province,518034 China)

Abstract: Under the overall framework of urban construction ecological big data sharing service platform system, strengthen the construction of ecological infrastructure by improving monitoring indicators and increasing monitoring stations, comprehensively, continuously and effectively record grid environmental quality information such as atmospheric environment, water environment and acoustic environment, and build a stable ecological big data environmental monitoring network, Effectively respond to ecological risk early warning, prevention and emergency, provide data support for ecological environment improvement, and provide theoretical guidance for ecological civilization construction.

Key Words: Ecological big data; Environmental monitoring network; Software and hardware platform; Data service platform

1建設背景

十二五期間生態環境趨勢明顯好轉,生態文明城市建設取得重大進展。如何向公眾宣傳城市優良的生態環境,具體、科學的反映出生態質量水平,打造“長壽”“宜居”的城市標簽,尚需通過大數據手段對城市生態環境質量水平做出定量評價和分析,加強生態基礎設施建設,構建穩定的區域生態監測網絡,構建城市生態大數據共享服務平臺,對城市環境進行網格化監管,有效應對生態風險預警、防范和應急,為生態環境改善提供數據支撐,為生態文明建設提供理論指導[1]。

2總體建設目標

2.1建設目標

在城市現有建設生態大數據共享服務平臺總體架構下,通過完善監測指標,增加監測站點的手段,對大氣環境、水環境、聲環境等網格化環境質量信息進行全面、連續、有效記錄,構建生態大數據環境監測網絡,作為生態環境改善的數據支撐[2]。

2.2建設原則

城市生態大數據環境監測網絡建設必須遵守以下原則:

(1)不影響現有或其他相關信息系統的使用和信息安全;

(2)技術成熟、可靠,在節約成本投入的前提下確保平臺建設質量;

(3)建立一個堅實的系統應用平臺,便于系統的管理和維護,技術易于更新,網絡及業務規模可逐步擴展;

(4) 統一規劃,分步實施。

3建設思路

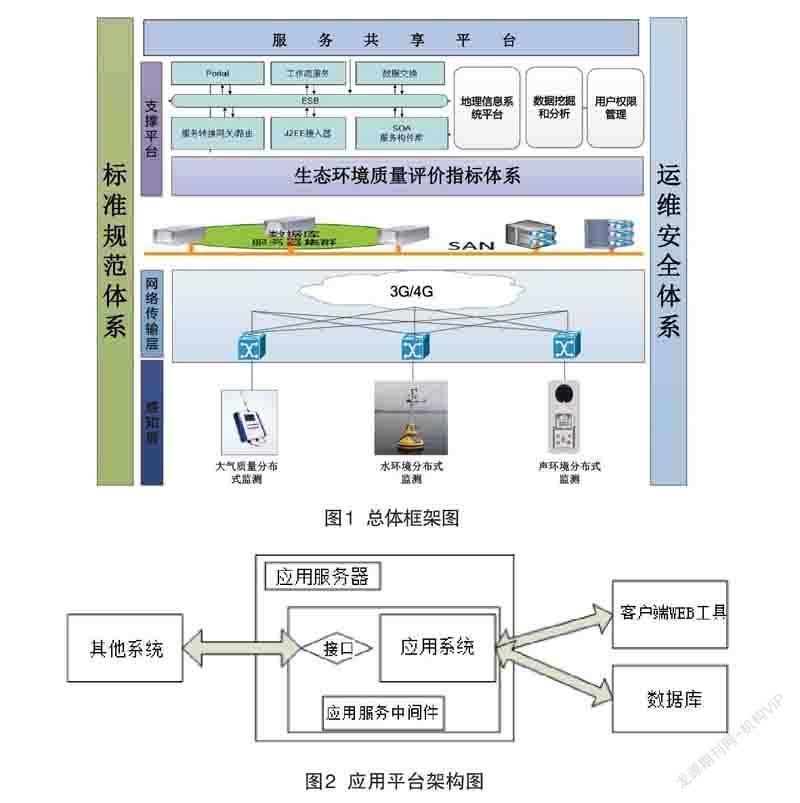

3.1總體框架

城市生態大數據環境監測網絡建設包括多源信息感知層、信息傳輸層、應用支撐平臺以及應用服務共享平臺等層次[3],具體參見圖1。

在遵循生態大數據共享服務平臺總體框架的基礎上,重點建設 “三大監測網絡、一大平臺”的生態監管大數據共享服務信息化平臺。

3.1.1 ?三大監測網絡

即大氣環境綜合監測網絡、水環境綜合監測網絡和聲環境綜合監測網絡,為管理者和決策者提供可靠、及時、全面的生態信息,從而為生態管理科學決策奠定堅實基礎。

3.1.2 ?一大平臺

針對空氣、水、噪聲等要素,基于環境空間信息和底層數據支撐,最終為客戶提供環境質量數據共享、綜合分析和可視化展示。將涵蓋所有環境監測信息進行環境“一張圖”專題展示。

3.2監測網絡系統建設

3.2.1大氣環境綜合監測網絡建設

采用“網格化布點+多元數據融合+時空數據分析”的模式,以各社區或村莊為網格單元,每個網格各布設一個現場監測點,采用分布式的大氣污染物傳感器監測設備,用以獲取實時、全面、高密度的大氣污染物濃度數據,進行監測數據的篩查、校準、統計分析和動態圖繪制,實現大氣污染物濃度的時空動態變化趨勢分析,追溯污染物擴散趨勢,為環境執法和決策提供直接依據[4]。

(1)布點基本原則。①布點高度要求:設備一般部署在距2離地面高度2~25m之間;②布點地區應選擇要盡量空曠,不要在不宜采樣的角落里或者污染物排污口布點;③補點地區要有穩定的電源供應,供電要接地,安裝時需要提供帶有接地的三線制220V電源,防止雷雨天遭雷擊。

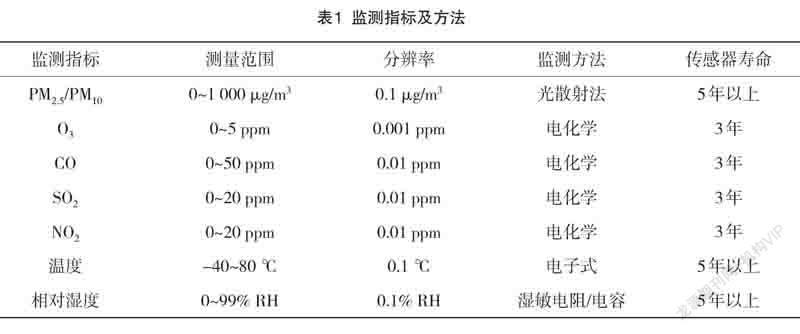

(2)前端監測設備。分布式空氣質量監測儀具有無線傳輸模塊,數據通過無線網絡傳回局大氣環境質量監控系統進行處理分析,數據誤差控制在10%以內。設備成本低,體積小,安裝方便,耗電量小,無需大型機箱,無需復雜的基礎設施配套。后期運維無需昂貴的耗材,不用投入大量人員精力。

監測指標及監測方法詳見表1。

(3)云數據處理系統。針對分布式監測站點數據特點和分析需求,開發云數據處理系統,將采集到的數據,通過無線網絡傳回局系統平臺的云數據處理系統進行處理分析。該系統每1小時形成一張污染物動態分布圖,環保局通過登錄系統,能查看全部監測點位在地圖的顯示、每個點位的實時監測數據,以及設備運轉是否正常;能查看實時數據分析圖表,包括1小時變化曲線,1天的變化曲線等;根據全區大氣污染物的分布,生成動態熱成像圖,體現全區大氣污染物濃度的空間分布狀況及實時動態變化,有效支持環境管理決策,也為環境應急提供快速可靠的數據支撐。

3.3.2水環境綜合監測網絡建設

建設浮標式水質多參數監測系統,配備水質五參數等多種類型傳感器并預留多種參數監測通道、無線傳輸裝置和供電系統;可用于湖泊、河流、水庫的生態環境的長期監測。該系統由浮標體及錨泊系統、水質傳感器、數據采集傳輸系統和供電系統四大部分組成,能夠實時準確地提供各種信息,滿足實時監控的要求。

系統特點:(1)設備集成度高,實現多個環境因子原位實時監測,涉及水文、水質、氣象、生物等重要參數。并且浮標建站成本低,管理成本低,組站靈活、快速。(2)野外工作能力強,采用太陽能電池板為數據記錄儀、GSM調制解調器和水質傳感器供電。系統通過無線的GSM通路,可以數據下載和參數設置。(3)適用于近海、湖泊、水庫等區域水質長期監測、有害藻華監測、污染源監測、水源地監測等。

3.2.3聲環境綜合監測網絡建設

(1)布點原則:設置聲環境自動監測點位用于考核其聲環境質量達標率,按照聲環境功能區劃確定監測點位數量,建議每個村莊的每類功能區均設監測點,站點建設可分步進行,首先實現一類區監測,逐步實現全部監測。

(2)聲環境在線監測系統包括:噪聲監測終端及數據傳輸(無線)、監控中心平臺應用軟件等部分組成,負責噪聲采集、保存,并將噪聲實時上傳到共享服務平臺。可以超標錄音,并自動上傳錄音文件,可以接受專用服務器的控制指令。

(3)噪聲監測終端:負責噪聲采集、保存,并將噪聲實時上傳到共享服務平臺。可以超標錄音,并自動上傳錄音文件。可以接受專用服務器的控制指令。監測終端建議采用獲得計量器具型式批準證書的產品,從而具有測量執法的條件。

(4)噪聲監測終端主要特點:采用數字信號處理技術;系統自動或遠程校準;存儲容量大;具有后備電源,停電時仍然可以保證系統的正常運行。

(5)外傳聲器單元:戶外傳聲器單元的主要作用是將監測點的噪聲信號變成電信號,以便聲級計進行處理。戶外傳聲器單元應具有防風、防雨、防鳥停功能,工作溫度范圍寬。加熱驅潮功能使它可以工作在較潮濕的環境下。使用靜電激發器進行自動校準,可以從容物柜上取下,直接裝在聲級計上以方便送檢、方便修理。用戶還可以用聲級校準器進行校準,以確定系統及靜電激發器的準確性。

(6)集控制單元部分:主要是完成數據采集,傳輸通訊,同時將傳聲器送來的電信號進行靈敏度歸一化。放置在戶外防水箱里面。

3.3公共服務平臺建設

3.3.1基礎軟硬件平臺

基礎軟硬件平臺是為公共數據服務平臺提供基礎支撐服務,為上層平臺的應用提供分布式的、高度可移植的數據交換及應用支撐,為應用系統提供安全、事務、并發、通訊等基礎服務能力,并提供標準的接口與調用機制,供構建在其上的應用程序調用,通過組件化方法實現軟件重用,并為整個系統提供用戶、權限管理的環保業務協同管理平臺;為整個系統提供地理信息服務的應急地理信息系統;為環境應急提供模型分析的環境模型分析系統等。

應用平臺架構見下圖2。

3.3.2數據服務平臺

數據服務平臺基于物聯網技術,采用各種先進的感知手段,對空氣、水、噪音等進行全面、透徹的感知,將感知到的信息高速傳輸到業務數據層進行處理,分析得出的結論和規律提供給各監管系統,以便于科學決策[5]。

(1)網格化+趨勢分析。通過采用監測設備,大量布設網格化監測點位(比如每平方公里、每個小區、設置一個或幾個監測點),進行大范圍高頻率的大氣環境、水環境和聲環境數據采集,監測點部署密度越高,數據分析的準確度也將越高。基于這些點位的實時監測數據,通過篩查、校準、統計分析,從不同時空維度和尺度對全區的大氣環境質量進行全方位時空動態監測和分析對比。運用基于GIS的后臺數據分析系統,生成動態趨勢圖,從而分析全區域的環境質量時空變化狀況。

(2)污染溯源,指導環保監管和環境執法工作。通過部署網格化的監測系統[6],獲取區域高密度(每個鄉鎮/街道/小區一個或多個站點)高頻度(每分鐘采集一次)的監測數據,結合基于GIS的后臺數據分析系統,進行監測數據分析和動態圖繪制,根據數據可得性,還可疊加上鄉鎮和村莊級行政區劃、土地利用圖及道路、企業分布等空間圖,結合環境質量變化的時空動態趨勢,可判斷污染來源,時空上追溯和展示污染物擴散趨勢,對企業排污起到最大程度的監管作用,從而為環境執法和決策提供直接可靠的依據。

(3)環境預警和應急。基于監測數據的突然變化,可識別一些大氣環境事故、火災等突發事件,并第一時間作出預警,提醒相關部門第一時間響應,從而降低災害影響。結合氣象數據,預測并實時監控污染擴散的范圍和方向,為環境應急工作的開展提供技術支撐。

(4)數據挖掘和決策支撐。基于高頻度高密度的監測數據,實現不同區域、不同用地類型、不同時間段的環境質量狀況的統計分析和對比分析,找出變化規律,找到污染最嚴重的區域和時間段,從而為環境治理提供技術支撐。結合氣象、國土等部門的相關數據,可進行更深入的數據挖掘,為環保監管和治理、乃至區域發展規劃等提供決策依據。

數據服務平臺功能應涵蓋環保監測的常用工作業務流程,能夠將自動數據采集、數據有效性分析、監測控制、有效數據入庫、日常維護、數據管理、數據報表、信息發布、數據上報、統計分析、短信報警等功能有機的溶合到一個軟件中。實現實時監測、報警、數據查詢分析及定制報表等功能。

4 結語

在城市建設生態大數據共享服務平臺體系總體架構下,通過大監測網絡、一大平臺的建設,對大氣環境、水環境、聲環境等環境質量信息進行全面、連續、有效的記錄,構建穩定的生態大數據環境監測網絡體系,將有效應對生態風險預警、防范和應急,為生態環境改善提供數據支撐,為生態文明建設提供理論指導。

參考文獻

[1]于貴瑞,何洪林,周玉科.大數據背景下的生態系統觀測與研究[J].中國科學院院刊,2018,33(8):832-837.

[2]孫永鵬.試論大數據技術在生態環境保護領域的應用架構及相關技術[J].中小企業管理與科技(下旬刊),2021(2):162-163.

[3]陳善榮,陳傳忠.科學謀劃“十四五”國家生態環境監測網絡建設[J].中國環境監測,2019,35(6):1-5..

[4]王衛東.生態環境監測網絡建設的總體框架及其取向[J].環境與發展,2019,31(4):210-211.

[5]楊軍.大數據與城市生態學的未來:從概念到結果[J].中國科學:地球科學,2020,50(10):1339-1353.

[6]譚傳興,曹金靜.基于NB-IOT的城市網格化環境監測系統研究[J].住宅與房地產,2021(3):225-226.