復方中藥提取物對仔豬腹瀉病原菌的抑制效果研究

朱買勛

(重慶市畜牧科學院,重慶 402460)

仔豬腹瀉是困擾生豬養殖的重要疫病之一,有效預防仔豬腹瀉是直接決定豬場能否正常發展的關鍵。近30a來,我國在仔豬腹瀉領域取得了明顯的突破,在疫病檢測技術、疫苗研發、防控藥物研發、仔豬養殖場飼養管理等領域都做出了突出成績,但是繁瑣的誘因增加了防控的難度,雖然有了良好的防控技術,臨床上仔豬腹瀉卻仍然不斷暴發。據統計,每年因腹瀉死亡的豬群占死亡總數的50.47%,分析其原因復雜多樣,尤其在仔豬進入保育階段前,面臨著斷奶、疫苗注射、轉群、飼料更換、藥物的使用等各種應激問題[1],容易造成仔豬應激反應,增加病原微生物感染的風險,同時該階段的仔豬腸道黏膜組織發育尚不健全,抵御病原微生物入侵的能力較弱,腸道微生物菌群容易發生紊亂,影響仔豬對營養物質的消化吸收[2],同時感染仔豬的采食量下降,出現腹瀉現象,精神沉郁,嚴重者出現脫水,甚至死亡。臨床中針對細菌引起的腹瀉主要以抗生素治療為主,長期的抗生素使用直接導致耐藥性細菌的產生和抗生素在環境中暴露等問題,不僅危害仔豬的健康養殖,還造成了生態環境的污染[3],尤其是大腸埃希氏血清型較多,致病性差異較大,單一的抗生素還無法實現廣泛的抗菌作用,增加了臨床用藥。因此,本試驗充分利用中藥綠色、生態、作用靶點多的特點,選擇白頭翁、蒼術、黃連、訶子等中藥進行配伍,利用現代制藥技術進行提取制備,控制中藥提取物的質量,通過體外抑制臨床分離的致病性大腸埃希氏和豬霍亂沙門氏菌,明確復方中藥提取物對這2種引起仔豬腹瀉病原菌的抑制效果,為尋求更為高效合理的防控方案提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 試驗動物

昆明種小白鼠若干只,18~22g,SPF級,購于重慶實崠生物技術有限公司。

1.1.2 受試藥物

受試藥主要由白頭翁、蒼術、黃連、訶子等中藥組成,采用50%的乙醇作為溶劑,80℃減壓提取濃縮,添加可溶性淀粉制備成1.0mL提取物含1.0g生藥,4℃保存,備用。

1.1.3 試驗材料

生化鑒定管,均購于青島高科技工業園海博生物技術有限公司;革蘭氏染液,購于南京建成生物工程研究所;陽性血清,購于中國獸藥監察所。

1.2 試驗方法

1.2.1 細菌的分離鑒定

采集豬場臨床腹瀉仔豬肛門拭子45個,參照宋立等[4]的研究方法,分別進行大腸埃希氏菌(E.coli)和豬霍亂沙門氏菌(S.Choleraesuis)分離鑒定。大腸埃希氏菌的鑒定包括革蘭氏染色、生化鑒定(IMViC試驗)、血清學鑒定(玻片凝集試驗)。豬霍亂沙門氏菌鑒定主要包括革蘭氏染色和生化鑒定。

1.2.2 小鼠致病性試驗

試驗選擇健康的昆明種小白鼠,隨機分為5個組,每組5只,第Ⅰ組給小鼠灌胃1×108cfu·mL-1的大腸埃希氏菌(O9血清型),第Ⅱ組給小鼠灌胃1×108cfu·mL-1的大腸埃希氏菌(O138血清型),第Ⅲ~Ⅴ組分別給小鼠灌胃1×108cfu·mL-1的豬霍亂沙門氏菌,灌胃之后,連續觀察72h,考察大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌的致病性。

1.2.3 最低抑菌濃度(MIC)和最低殺菌濃度(MBC)的測定

參照宋立等[4]的研究方法,選擇具有致病性的大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌作為研究對象,將藥物進行稀釋后,分別考察復方中藥提取物對大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌的MIC和MBC。

1.2.4 體外抑菌試驗

試驗采用牛津杯法,取0.1mL濃度為1×105cfu·mL-1菌液均勻涂布于固體培養基上。每個平板中放置3個牛津杯,分別取2.0g·mL-1、1.0g·mL-1、0.5g·mL-1的藥液200μL,37℃分別培養12h和24h,測量抑菌圈,判斷藥物敏感性[5]。

2 試驗結果

2.1 細菌分離鑒定結果

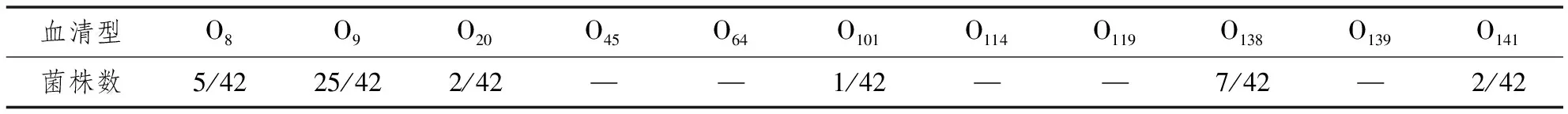

采集的45個樣品中,44個樣本有菌落,其中43個出現紅色菌落,革蘭氏染色共有42株為G-短桿菌,經IMViC試驗測定,結果顯示,42株細菌吲哚試驗和甲基紅為陽性,VP試驗和枸櫞酸鹽利用試驗為陰性,血清型鑒定,主要包括O8、O9、O20、O101、O138、O141共6個血清型,其中O8、O9、O138血清型占比最高;有3個樣本有灰白色菌落,接種到沙門氏菌顯色培養基上,均出現紫色菌落,革蘭氏染色結果為陰性,葡萄糖、麥芽糖、甘露醇、MR試驗、枸櫞酸鹽和硫化氫試驗表現為陽性,乳糖、蔗糖、尿素、靛基質試驗和VP試驗為陰性,確定3株都是豬霍亂沙門氏菌。

表1 大腸埃希氏菌O抗原血清型鑒定

2.2 細菌致病性結果

第Ⅰ組小鼠在灌胃O9血清型大腸埃希氏菌48h后5只全部死亡;第Ⅱ組小鼠在灌胃O138血清型大腸埃希氏菌72h后出現2只死亡,有3只小鼠精神萎靡,但未出現死亡。第Ⅲ~Ⅴ組小鼠分別在灌胃3株豬霍亂沙門氏菌的72h后5只全部死亡。

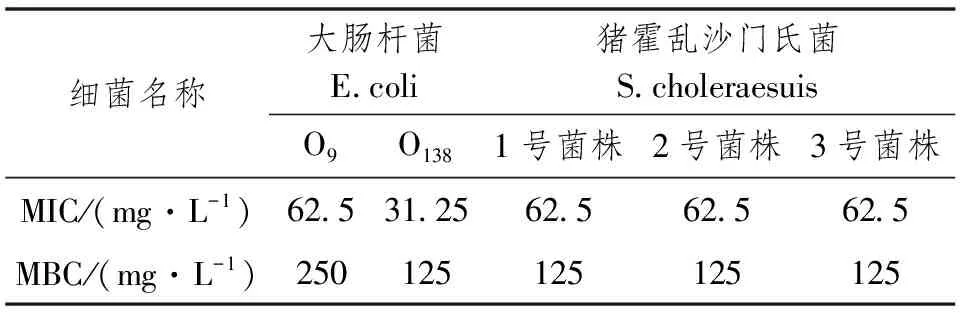

2.3 復方中藥提取物對細菌的MIC和MBC測定

表2 復方中藥提取物對細菌的MIC、MBC測定結果

從表2可知,復方中藥提取物對O9血清型大腸埃希氏菌的MIC和MBC值分別為62.5mg·L-1和250mg·L-1,O138血清型大腸埃希氏菌的MIC和MBC值分別為31.25mg·L-1和125mg·L-1。3株豬霍亂沙門氏菌的抑菌、殺菌作用效果較好,MIC值均為62.5mg·L-1,MBC值均為125mg·L-1。

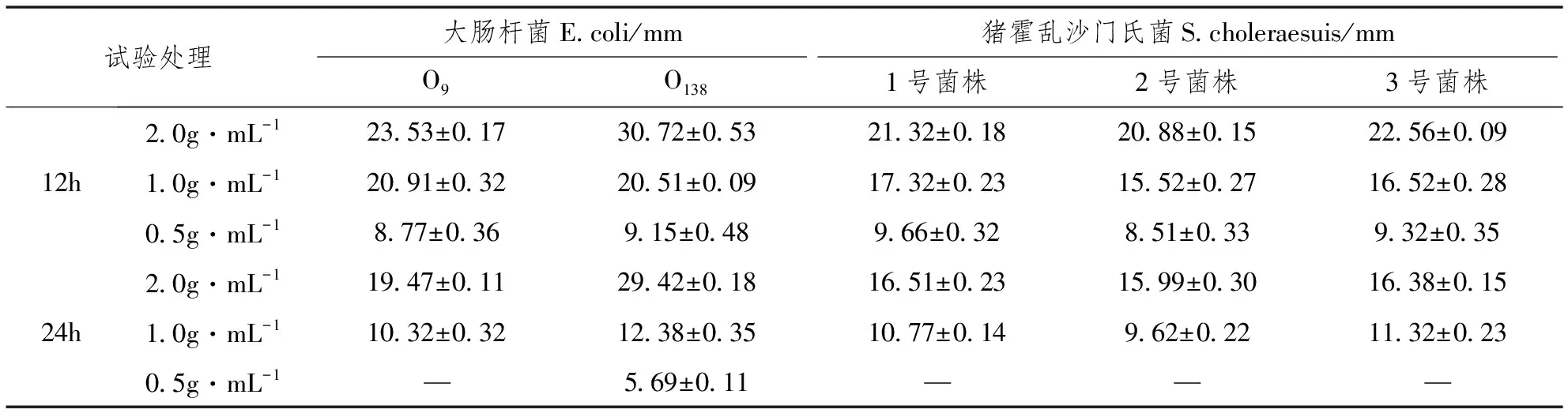

2.4 復方中藥提取物對大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌體外抑菌效果

從表3可知,細菌培養12h后,2.0g·mL-1劑量對2株大腸埃希氏菌和3株豬霍亂沙門氏菌均為極敏;1.0g·mL-1劑量對大腸埃希氏菌極敏,對3株豬霍亂沙門氏菌均為高敏;0.5g·mL-1劑量對2株大腸埃希氏菌和3株豬霍亂沙門氏菌敏感性為低敏。培養24h后,2.0g·mL-1劑量對O138血清型的大腸埃希氏菌極敏,對O138血清型的大腸埃希氏菌和3株豬霍亂沙門氏菌均為高敏;1.0g·mL-1劑量仍然對2株大腸埃希氏菌和3株豬霍亂沙門氏菌有一定的抑菌效果。說明復方中藥提取物能有效抑制2株大腸埃希氏菌和3株豬霍亂沙門氏菌,且2.0g·mL-1和1.0g·mL-1劑量抑菌效果最佳。

表3 復方中藥提取物對大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌體外抑菌效果

3 分析討論

仔豬早期腹瀉的防控是生豬生產的重要需求,針對斷奶前仔豬胃腸道黏膜組織尚未發育完善,缺乏完善的益生菌群,分泌消化酶的能力較弱,難以將營養物質轉化為自生的營養,在受到病原微生物的入侵時,機體不夠及時適應自身并作出抵御作用等問題[5]。臨床中要達到防控仔豬腹瀉比較理想的方法要求藥物既能高效殺死病原菌,又能盡量減少黏膜組織的損傷。本試驗臨床45個樣本中,有3個樣本是同時感染大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌,選擇防控藥物時應該能同時抑制2種致病菌,復方中藥提取物2.0g·mL-1和1.0g·mL-1劑量在12h內大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌均為極敏,24h后仍為極敏或者高敏,顯示出較強的抑菌效果。

從藥理學的角度分析,復方中藥中的白頭翁主要含有白頭翁皂苷,有明顯的抑制大腸桿菌的功效[6];黃連具有明顯的抗炎效果,其成分小檗堿有明顯的抑制革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌的作用[7];訶子富含單寧,能有效抑制大腸桿菌和沙門氏菌[8];蒼術主要含有蒼術醇、蒼術酮、蒼術多糖、維生素A樣物質、維生素B等,可以有效地為機體提供微量元素[9]。從而表明復方中藥具有明顯的抑制大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌的效果,此外,復方中藥還富含大量的營養物質,可以滋養仔豬的腸道,促進仔豬腸道的生長發育,對防治仔豬腹瀉有明顯的療效,與文獻報道一致。

根據中獸醫辯證論治,腹瀉的根本原因是脾和胃的問題,仔豬臟腑嬌嫩,形體未充,脾為后天之本,五臟之母,脾常不足,大腸埃希氏菌和豬霍亂沙門氏菌侵襲,邪氣聚集,困及脾胃,導致仔豬脾胃損傷,水濕運化功能失常,耗損中氣,出現食欲不振、精神困倦、下利不止。在治療過程中,應該以清熱解毒、燥濕健脾、收澀止瀉為主,實時根據病程的轉歸及時調整治療方案[10]。在復方中藥中白頭翁性味苦寒,歸胃、大腸經,有清熱解毒、涼血止痢的功效,以其為君藥,可解機體熱毒;黃連性味苦寒,有清熱燥濕、瀉肝膽火之效,以其為臣藥,可瀉肝膽之火;蒼術性味辛溫,歸脾、胃、肝經,有燥濕健脾,以其為佐藥,可達燥濕健脾之用;訶子苦、酸、澀、平;歸肺、大腸經,能斂肺澀腸,以其為使藥,以收澀腸道,宣通肺氣,使氣機宣暢,氣化則濕化,從而達到扶正驅邪,治療腹瀉的目標。