歷史文化街區景觀保護與更新探析

張愷然楊翠霞

(1.大連工業大學藝術設計學院,遼寧 大連 116034;2.大連市城市交通設計研究院有限公司,遼寧 大連 116034)

引言

黨的十六大以來,國家建設部和國家文物局對文化遺產事業高度重視,為了更好地保護我國優秀歷史文化遺存,形成了較為完備的文物保護法律制度。在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》中,首次將文化產業設置在第一級標題中,可以看出國家對文化產業的高度重視和深化認識[1]。

同時,隨著我國現代化建設的高速發展,許多城市在新經濟需求下進行了盲目拆舊建新,這種行為使城市的規劃以及設計風格都趨于雷同,導致那些有歷史文化的城市被單一的新建筑群所淹沒,丟失了本土的特色[2]。因此,城市更新成為城市高質量發展的必由之路,將更注重城市風貌、品質和文脈的提升。

1 我國歷史文化街區研究動態

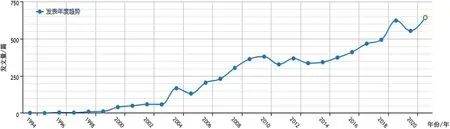

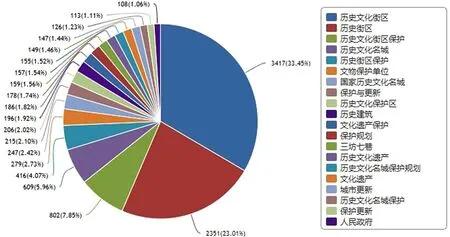

我國對歷史文化街區的研究晚于國外,從CNKI文庫檢索關鍵詞“歷史文化街區”,1994—2021年間相關論文有6649余篇,見圖1。數據中顯示,我國對于歷史文化街區的研究始于20世紀90年代初,從文獻數量來看,1994—2003年為萌芽時期,對歷史文化街區的研究較少。2003—2010年為初步發展時期,在全國經濟發展的背景下,學者們在此時期對歷史文化街區的研究數量明顯增多。2011—2018年為深入發展,隨著歷史文化街區保護的浪潮,學者們開始對歷史文化街區的研究不斷深入,視角不斷拓展,在此時期相關文獻數量緩步上漲。2019—2021年為高質量發展時期,隨著各地區陸續出臺關于城市更新的相關政策,歷史文化街區的改造備受社會關注,在此階段改造質量大過于改造數量。從圖2可知,1994—2021年關于歷史文化街區共涉及20個主題,占最大比重的是歷史文化街區,可以看出關于歷史文化街區的研究離不開保護、更新、傳承、文脈等方向。

圖1 1994—2021年歷史文化街區相關文獻數量

圖2 1994—2021年關于歷史文化街區研究主題

1.1 歷史文化街區的保護政策研究

我國歷史文化街區的保護思潮在不同階段的社會背景下,經歷了4個不同的階段。20世紀初期,國家對遺產的保護停留在文物古跡表層保護階段[3]。20世紀60年代左右,國家對遺產的保護擴大到城市層面[4]。20世紀末期,形成“歷史文化保護區”概念,明確了歷史文化保護區在我國遺產保護領域的重要地位[5]。21世紀初期,形成“歷史文化街區”、“城市更新”等概念,關注歷史文化街區的保護方法、保護機制、保護措施等方面[6]。

1.2 歷史文化街區的保護與發展研究

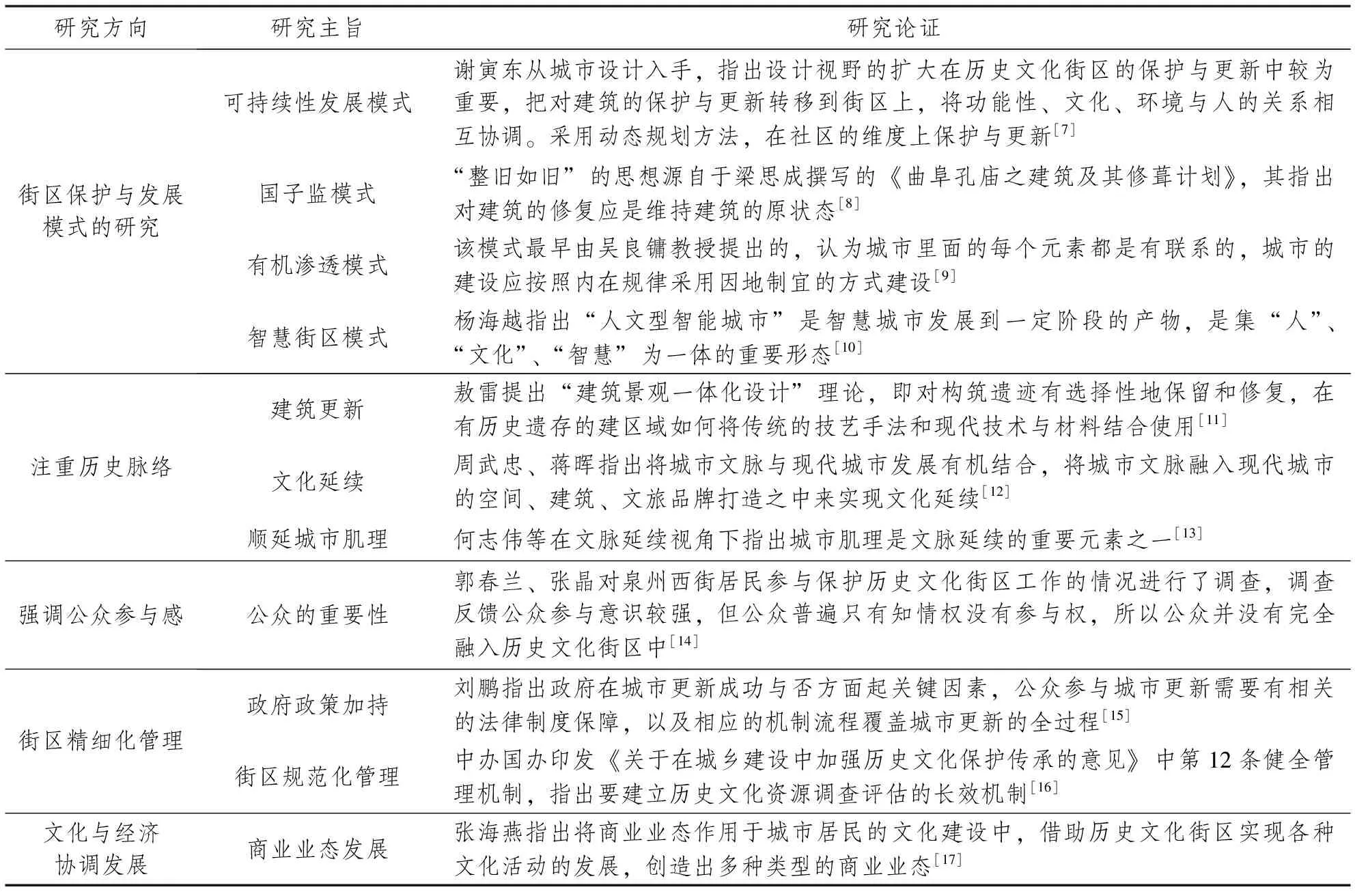

目前,我國對于歷史文化街區的保護與發展已經形成了較為完善的理論和實踐。通過查閱文獻搜集各類資料發現,學者們將一些新發展理念貫穿于歷史文化街區保護與發展中,以此來激發街區的新活力。具體研究內容見表1。

表1 國內歷史文化街區保護與開發研究

2 相關理論研究

2.1 歷史文化街區

歷史文化街區是在國家公布的區域范圍內,具有歷史文物和文化的沉淀。其作為城市記憶的載體,本身包含眾多歷史信息,從傳統建筑到特色美食,都是一代代傳承下來的。

歷史文化街區劃分為商業類歷史文化街區、居住類歷史文化街區、文化類歷史文化街區和商住混合類歷史文化街區[18]。每一種類型的歷史文化街區有巨大的社會、文化、科學、歷史等價值,每一處價值都是無可替代的,所以歷史文化街區的活化與更新是當下人們重點關注的問題。

歷史文化街區的保護大體分為對建筑保護和對歷史街巷的保護。對建筑保護則是利用修繕和改善的方式保留建筑特色,通過建筑的樣式、高度來與周邊環境相協調。對街巷的保護則是通過自然要素、人工要素、社會要素整合來保護街巷的完整性和真實性。

保護是更新的基礎,而更新才是未來發展的方向。如何平衡歷史建筑格局與現代化體驗,文化傳承與時尚活力是城市更新要思考的問題。

2.2 歷史文化街區景觀更新

景觀更新是指通過科學有效的手法,對區域內已不適合的景觀進行選擇性的改變、保存或拆除,對街區內的所有景觀進行可持續性更新。更新中可加入新的內容、新的理念或者新科技等,進而改善街區現有不完善的模式,增加文化脈絡的延續性,增強歷史文化街區的重要地位。而在歷史街區的景觀更新中,應著重重視街區文脈的延續、基礎設施建設、場地的空間性及人的感受性等重點。

2.3 有機更新理論

建筑學與城市規劃專家吳良鏞教授提出了“城市有機更新”的概念,認為有機更新并不是大拆大建全部拆掉重來,而是保留一部分、改造一部分、重建一部分,城市中各個部分都是相互聯系的[19]。所以,城市的建設要在順應其內在規律的基礎上進行更新發展,提高城市的整體質量。城市發展不能只重視經濟而忽視文化,正是這些承載著深厚文化積淀的歷史場景,成就了一座城市的品質。

3 歷史文化街區景觀構成要素

歷史文化街區作為城市歷史的主要承載體,由有形要素和無形要素構成。其將歷史文化街區內部各個要素形成相互聯系的整體,從而對歷史文化街區的更新起到推進作用。

3.1 有形要素

3.1.1 街巷格局

街巷格局是歷史文化街區的重要組成部分之一。街巷格局不僅能延續城市肌理,也像一具骨架貫穿至整個街區,形成復雜的網絡結構。在文脈傳承、挖掘歷史文化、營造場所精神等方面起到積極作用。

3.1.2 自然景觀

歷史文化街區內的有形自然景觀包括山、水體、地貌、植物,是無法復制的,每一個個體的背后都有特殊的歷史文化,其存在使得歷史文化街區有天人合一的景象。不同的地貌可以衍變出不同形態的歷史文化街區,水體可以增添街區內的流動性,而植物是歷史文化街區內的靈魂。歷史文化街區內的植物隨著時間推移可以作為一處景觀節點來供人們觀賞,同時作為四季景觀,也為街區增添了美感和活力。

3.1.3 街道界面

街道界面分為底界面、側界面和頂界面。底界面包含鋪裝、障礙通道、臺階等設施,其中,因鋪裝占據面積較大,因此鋪裝為底界面重點。鋪裝的顏色、樣式、材質不同所呈現出的效果不同。側界面包含圍墻、墻體機理、陽臺、窗臺,這些元素增加街道的豐富性。頂界面取決于傳統建筑和古樹的高度,在街區空間中起到圍合作用,同時也直觀體現街區文脈和傳統特色,通過建筑和植物的高低起伏使得街道具有韻律感。

3.1.4 景觀節點

景觀節點是一個吸引視線的地方,是街區發展的亮點之一,由牌坊、古井、古橋、古樹、小品等元素構成。是歷史的載物,同時也是歷史文化街區吸引游客的亮點。

3.1.5 基礎設施

歷史文化街區中的基礎設施是街區持續發展的重要影響因素,包含燈具、座椅、標示牌、垃圾桶、管線、排水等,這些因素不僅要遵循保護原則,同時也要遵循現代發展的原則。

3.2 無形要素

人文要素是歷史文化街區的“魂”,人們對城市過往的記憶、日常的生活以及基于歷史與現實之上的精神價值理念構成城市發展的人文要素,包括當地的表達方式、民間故事、藝術創作、對城市的記憶等。這些方式是對城市歷史文脈的延續,雖然無形,卻以活態方式展現在歷史文化街區中。

4 歷史文化街區景觀更新原則

4.1 外故內新原則

歷史文化街區中對歷史建筑的保護不單單是過去盲目的推翻重建,而在空間完整度、景觀生態性和發展上進行可持續性發展研究。堅持外故內新的原則,對建筑外立面進行修繕、改善老化線路等,對屋內進行現代化設計。既可以保持原有街道的歷史韻味,又可以提高當地居民的生活環境,帶動歷史文化街區經濟發展。

4.2 因地制宜原則

在歷史文化街區景觀設計改造中,應運用因地制宜原則,選擇合理的綠化、注重情景融合、挖掘歷史文化、注重節能環保等,切勿直接照搬其它歷史文化街區的設計。

4.3 以人為本原則

在景觀設計過程中應當考慮公眾參與者的行為偏好,滿足游客休閑觀光活動需求,也為公民的社會生活提供可利用的公共空間,增加與物質空間的互動實現對歷史文化街區的復興。

4.4 文脈延續原則

文化傳承是歷史文化街區的靈魂。城市建設要保護和弘揚傳統優秀文化,同時也要融入現代化元素,通過文化的傳承和融合來延續城市歷史文脈。

5 小結

通過對歷史文化街區保護政策、我國歷史文化街區保護與發展歷程以及景觀構成要素和更新原則方面的研究,發現當下歷史文化街區景觀保護與更新方面的研究越來越注重其價值化的挖掘與重塑以及景觀功能配置上的改變,由此可見,歷史文化街區更新改造的邏輯和理念在發生質的改變。但是與此同時,歷史文化街區景觀更新也存在許多問題,如文化理念與場地不符、公眾參與性不強、相關政策法規不完善等問題均是接下來需要解決的方向。