技術應用真的能夠有效提升場館學習效果嗎?

許瑋 代陶陶 沈致儀 劉迎春

[摘? ?要] 場館等非正式學習環境中的技術應用有著重要的教育意義,雖然很多研究已經探究了技術對場館學習效果的影響,但是鮮有研究去系統地評估其影響大小。為了評估技術對場館學習效果的影響以及深入探究對該影響起調節作用的各調節變量,研究分析并評價了近十年34項技術應用于場館學習領域的實驗或準實驗研究。結果顯示,技術應用對提升場館學習效果具有中等以上的影響,且技術類別、學習者年齡、場館類型和場館參觀模式等因素會顯著影響技術對場館學習效果的效用。因此,場館應當加強各類技術的應用,通過構建虛實融合的場館環境為學習者提供個性化學習體驗。

[關鍵詞] 技術應用; 場館學習; 學習效果; 元分析

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 許瑋(1988—),女,浙江杭州人。講師,博士,主要從事場館學習理論與實踐研究。E-mail:xuw@zjut.edu.cn。代陶陶為通訊作者,E-mail:1580834174@qq.com。

一、引? ?言

信息社會知識更新迅速,學校正式學習已滿足不了學習者對知識的渴求,場館等非正式學習環境面向全體社會公民開放,成為承擔傳承歷史文化與普及科學知識的主要教育陣地。場館環境包含各種與科學、歷史、藝術等教育有關的公共文化機構,如自然博物館、科技館、天文館等,場館學習是基于真實問題、強調探究過程,能夠產出多元學習結果的一種教育形式[1]。《全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)》提出,將“充分發揮現代信息技術在科技教育和科普活動方面的積極作用,促進學校科技教育和校外科普活動有效銜接”列為“實施青少年科學素質行動”的重點任務之一[2]。2020年,教育部、國家文物局聯合印發的《關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見》中指出,“以先進的現代化信息技術為輔助手段,滿足參觀者智慧化、個性化的參觀需求”[3]。探索新興技術在場館教育中的有效應用成為當前亟待解決的重點課題。

目前,國內場館教育的相關研究集中在家庭群體研究[4]、館校合作研究[5]、學習效果影響因素[6]以及學習項目評價體系構建[7]等理論研究方面,而國際場館教育領域,研究者則將帶有探究式導覽程序和情境游戲等的移動設備應用到場館中,發現輔助參觀設備可以顯著提高場館學習者的學習成績、學習態度、文化認同和情境興趣等[8-10]。也有研究證實,頭戴式增強現實設備和平板增強現實設備對提升大學生場館學習體驗、知識學習與認知負荷等方面都有顯著效果[11-13]。因此,國內急需通過探索技術應用于場館教育的實際效果來指導場館智慧教育的理論發展與實踐應用[14-15]。

本研究通過系統地分析外文文獻中技術使用對場館學習效果影響的現有研究結果,使用元分析方法探究技術應用是否會影響場館學習效果。此外,本研究探索了調節變量,包括場館學習者年齡(K-12學生、大學生、成年人、其他)、技術類別(資源建設、輔助參觀和人與展品互動)、場館類別(科學技術、歷史文化)和場館參觀模式(團體或個人),檢驗技術應用是否會因為調節變量而在場館學習效果的影響上有所不同。

二、研究設計

為了探究新興技術在場館學習效果方面的有效性,本研究采用元分析的方法分析了技術應用于場館學習的實證研究的結果,以探索其對場館學習效果的影響,并考察調節變量的影響。

(一)文獻搜索與篩選

作為一種系統的循證方法,元分析有著明確、透明的檢索策略與標準[16]。2021年2月,出于代表性和可靠性的考慮,研究團隊使用布爾運算符“and”或“or”,以“Museum”“Science Center”“Learning”“Education”為主題詞,對Web of Science核心合集中的SCI-EXPANDED文章和SSCI文章進行了組合檢索,并且圈定時間跨度為2011年至2021年,檢索出778篇文章。剔除會議摘要與新聞綜述等類型文獻后獲得736篇文章。按照表1中的篩選標準閱讀標題與摘要,剔除與主題無關文章586篇,獲得150篇場館技術應用類文章,接著通過概覽全文最終獲得34篇符合標準的文獻。

由于本研究選擇較高質量的文獻數據庫,且文獻納入標準清晰明確,參考Valentine和Cooper評估文獻質量的方法[17],可以認為本研究納入分析的文獻質量符合元分析的要求。

(二)文獻編碼

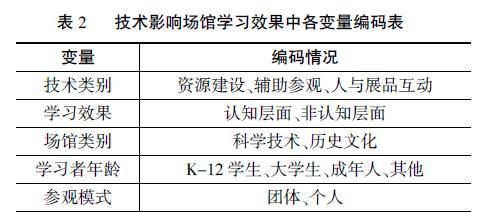

本研究旨在探究技術應用對場館學習效果的影響,并探索會對這個影響起調節作用的其他變量,因此,本研究的研究對象是場館中的技術,因變量為學習效果,此外,本研究將場館類別、學習者年齡和參觀模式作為調節變量,編碼表見表2。

1. 自變量

場館中的技術應用指運用到場館中改進場館教學、學習或支持學習者進行創造性探究的工具和資源。美國新媒體聯盟(New Media Consortium,NMC)自2004年開始,組織各行各業的專家學者(包括教育學者、技術專家等)專注于高等教育和基礎教育領域的技術應用與發展趨勢,每年定期發布上述領域的《地平線報告》(Horizon Report),呈現新興信息技術在相應教育領域的應用趨勢。自2010年開始,NMC新增《地平線報告》的博物館版本(Museum Edition),從全民教育的視角系統分析并預測未來五年內對博物館教育產生重要影響的新興技術,通過分享新興技術及其在博物館的應用案例,預測未來短期(一年內或更短)、中長期(兩到三年內)、長期(四到五年內)已有技術的應用趨勢和新興技術的應用可能性,以此來鼓勵世界范圍內的博物館機構積極探索新興技術發揮其社會教育功能的應用形式,為更多的社會公民(包括殘障人士及老年人群)提供優質的參觀學習體驗。本文參考已有研究對《NMC博物館地平線報告》中的技術分類標準[18],根據文獻篩選及閱讀的結果,將應用在場館中的技術歸為三類:資源建設類技術、輔助參觀類技術、人與展品互動類技術。

三個類別的技術從展品和交互兩個方面為場館學習提供助力。資源建設類技術涉及場館各種數字化展品的設計、開發與保存,包括語義網、電子出版、數字資源保護等技術;輔助參觀類技術指使用信息技術為場館學習參觀者提供智能化導覽或展品資源擴展,包括互聯網、位基服務和物聯網等;人與展品互動類技術促進場館中人與展品的互動,為參觀者提供愉悅的、沉浸式的參觀體驗,包括增強現實技術、自然用戶界面、虛擬現實等。

2. 因變量

作為一種典型的非正式學習方式,場館學習的獨特性不僅體現在學習過程中的情境性、體驗性和自主性特征,更表現在場館學習效果的多元性上,如國家認同感、情感聯系等[19-20]。本研究將從認知層面與非認知層面解釋場館學習的多元學習效果。認知層面主要考察技術應用對學習者知識概念與動作技能方面的影響;在非認知層面,場館學習包含更豐富的學習結果,如情境興趣、學習認同以及自我效能感等。

3. 調節變量

Falk等人于1992年提出場館學習的互動體驗模型,將場館學習的影響因素劃分為個人、社會和物理三大因素,并于2000年和2005年在互動體驗模型的基礎上補充與發展了影響場館學習的12個因素,形成場館情境學習模型(Contextual Model of Learning)[6]。本研究基于場館情境學習模型,綜合分析樣本文獻的研究,選取場館情境學習模型中個人情境中的學習者年齡階段、社會情境中的參觀模式和物理情境中的場館類別作為技術影響場館學習效果的調節變量。

作為一個自由、開放的學習場所,場館中學習人員的構成相對復雜。為了檢驗場館技術對不同學習者學習結果的影響,本研究結合樣本特征將每個樣本中的實驗對象歸為K-12學生、成年人、大學生和其他學習者,其中,其他學習者指到訪的年齡跨度較大的隨機參觀者,如Sommerauer在實驗中隨機選擇了年齡跨度為14~79歲的到訪者[21]。場館學習者的復雜性不僅表現在學習者種類的多樣,也表現在學習者參觀模式上,包括獨自參觀和結伴參觀,故本研究將參觀模式歸為個人參觀和團體參觀兩類。此外,本研究將場館分為科學技術型場館與歷史文化型場館,科學技術型場館包括醫學、天文、自然科學等各類場館,歷史文化型場館包括歷史文化、軍事文化和藝術等主題場館。具體編碼表見表2。

(三)元分析框架

根據文獻編碼結果,參考Jang和顧小清的元分析框架,繪制了本研究的元分析框架,如圖1所示。研究自變量為資源建設、輔助參觀和人與展品互動三類技術;調節變量為場館類別、學習者年齡和參觀模式;學習效果為研究的因變量,包含認知層面和非認知層面的學習效果。

三、數據分析

本研究采用Comprehensive Meta Analysis V3(CMA 3.0)采集和分析數據,納入CMA 3.0的原始數據包括樣本數量、平均值、標準差、t值等。本研究采用平均標準差d(Std diff in means)作為效應量來分析技術對場館學習效果的影響。

(一)發表偏倚分析

發表偏倚是指有統計學顯著意義的結果比統計學意義不顯著或者無效結果更容易發表[16]。本研究采用漏斗圖、失安全系數兩種方法對發表偏倚進行檢驗。如圖2的漏斗圖所示,研究樣本的效應值較為均勻地分布在平均效應值的兩側,我們初步認為發表偏倚低。根據羅森塔爾的觀點,如果失安全數N遠大于5k+10的容許水平(其中k指元分析中報告的效應大小總數),則發表偏倚不會影響元分析的結果[24]。本研究中失安全系數為3878,遠大于395(5×77+10),說明未發表研究的效應值對該研究已納入的效應值影響不大。綜合上述分析,本研究出現發表偏差的可能性較小,元分析結果穩定。

(二)異質性檢驗

本研究采用Q統計量和I2統計量進行異質性檢驗,Q值為884.542(p<0.001),I2值為91.408%,說明有91%的異質性源自效應值的真實差異,只有9%是由誤差造成的。產生這種差異的原因可能是國家差異、研究被試的年齡差異、研究場館類別差異等。結果表明樣本之間存在異質性,因此,本研究采用隨機效應模型(Random Effects)來分析技術對場館學習效果的影響。

(三)數據分析與結果

1. 技術對場館學習效果的影響

本研究采用隨機模型顯示數據結果,共包含34個研究樣本,77個效應量,最后計算得出的合并效應值d=0.785,合并效應值為正數,且具有統計學顯著意義(p<0.001),說明有正向的影響,見表3。根據Cohen的效應值統計理論,當效應值d=0.2時,被認為影響較小;d=0.5時,被認為有中等影響;d=0.8時,被認為影響較大[25]。本研究合并效應值0.785>0.5,表明技術的使用對場館學習效果有中等偏上的正面影響,將技術應用到場館學習中能夠顯著提高學習者的學習效果。

技術對場館學習效果的影響表現在認知層面和非認知層面。Q統計顯示,技術對認知層面和非認知層面的學習效果影響存在顯著差異(Q=9.333,p=0.002< 0.05)。技術對學習者認知層面(d=1.029,p<0.001)和非認知層面(d=0.541,p<0.001)的學習效果均有顯著的促進作用。值得注意的是,在認知層面,效應值d>0.8,說明場館學習中技術的使用能夠在很大程度上影響學習者對知識概念、動作技能的掌握。

2. 不同種類的技術對場館學習效果的影響

根據樣本特征,本研究選擇資源建設、輔助參觀和人與展品互動三個技術類別進行數據整理與分析,元分析結果見表3。Q統計顯示,不同種類技術對場館學習效果的調節作用存在顯著差異(Q=7.030,p=0.030<0.05)。三類技術對場館學習效果的影響都達到了統計學顯著意義,資源建設類技術(d=2.967,p=0.001)對學習效果有非常大的促進作用,其次是輔助參觀類技術(d=0.870,p<0.001)和人與展品互動類技術(d= 0.685,p<0.001)。

3. 不同類別場館中技術對學習效果的影響

本研究將場館分為科學技術型場館與歷史文化型場館,兩類場館在本研究樣本的數量分布相對均衡,表3結果顯示,技術應用于科學技術型場館和歷史文化型場館均對場館學習者的學習效果產生顯著的促進作用,且不同場館對場館學習效果的調節作用存在顯著差異(Q=13.811,p<0.001)。但是,新興技術對科學技術型場館(d=1.098>0.8,p<0.001)的學習效果有非常大的影響,對歷史文化型場館(d=0.536>0.5,p<0.001)的學習效果有著中等偏上的正面影響。

4. 技術對不同學習者場館學習效果的影響

Q統計結果顯示,學習者的年齡階段對場館學習效果的調節作用存在顯著差異(Q=11.669,p=0.009<0.05),見表3。技術對K-12學生(d=1.106>0.8,p<0.001)的場館學習效果有很大的影響,對大學生(d=0.704>0.5,p<0.001)和成年人(d=0.713,p<0.001)的學習效果有著較高的影響。但是場館技術對其他學習者(p=0.272>0.05)的學習效果的促進作用并不顯著,這可能與其他學習者群體的學習特征不明顯有關。

5. 技術對不同參觀模式學習者學習效果的影響

場館技術對個人學習者和團體學習者的學習效果均有顯著的促進作用,且學習者的參觀模式對場館學習效果的調節作用存在顯著差異(Q=6.541,p=0.011<0.05),見表3。個人學習者(d=0.823>0.8,p<0.001)有著比團體學習者(d=522>0.5,p<0.001)更好的學習效果,這可能與個人在學習過程中比團體有著更大的自主性有關,他們可以按照自己的喜好去選擇參觀路線和展品,不用去遷就同行者的喜好或者不用像團體那樣將一部分精力放在團體內與學習無關的交流上。

四、討? ?論

本研究采用元分析方法搜索并系統分析了34篇技術應用對場館學習效果的實證文獻,探索了技術應用對場館學習效果的影響。結果顯示,技術應用對場館學習效果起到了很好的促進作用;技術應用對非認知層面和認知層面的學習效果均有顯著的促進作用;技術類別、場館類別、學習者年齡和參觀模式對場館學習效果的調節作用均呈現顯著性差異。資源建設類、輔助參觀類和人與展品互動類技術均能很好地促進場館學習效果;技術對科學技術型場館學習促進作用高于歷史文化型場館的促進作用;技術對不同年齡階段和不同參觀模式的學習者有著不同的促進作用,對K-12學生、大學生和成年人的學習促進作用比對其他學習者顯著,對個人學習者的學習促進作用高于團體學習者。具體討論如下:

第一,場館學習效果具備多元化特征,技術應用能夠促進場館學習的這種多元化學習效果,具體體現在以知識能力獲得為主的認知層面和以情感態度提升為主的非認知層面。部分研究證明,技術應用在學習成績和認知負荷等認知層面有顯著的促進效果,如Sun等具體探究了場館學習中記憶、理解、分析三個維度的學習成績和內在、外在、相關三個維度的認知負荷,發現場館學習中的技術應用有助于降低學習者的內在認知負荷和外在認知負荷,同時增加他們的相關認知負荷,提高他們的記憶能力[11]。還有部分研究發現,技術應用在場館學習效果的認知層面和非認知層面均有顯著的促進效果,如Chu等發現技術使用能顯著提高學生的學習成績和學習動機,同時也能減輕學生的認知負荷等[26]。

第二,資源建設、輔助參觀、人與展品互動三類技術都能夠有效提升場館學習效果,其中,資源建設類技術對場館學習效果的提升明顯高于輔助參觀類和人與展品互動類技術。例如,Castro探究了虛擬3D模型對學習效果的影響,發現使用3D模型組與使用其他教學資源的小組表現出同等水平的學習動機,但是只有3D模型組能夠顯著提高學習者的學習成績(d=13.865,p<0.001)[13]。PRICE等人則制作了一個關于銀河系形狀的3D立體短視頻,發現無論是2D還是3D短視頻,都能夠提高學習者短期內的學習成績,但是,只有3D短視頻學習者表現出長期的學習收益[27]。除了3D教學模型與視頻之外,數字化虛擬場館資源建設也能有效提升學習效果,如Chen和Lin發現數字圖書館支持的電子學習能夠產生更加優異的學習成績(d=1.794,p<0.001),并指出數字圖書館信息架構中的組織系統對學習績效至關重要[28]。

第三,在科學技術和歷史文化兩類場館中,技術應用對科學技術型場館學習的促進作用比歷史文化型場館高出很多。科學技術型場館包括科技館、科學中心、自然歷史博物館等,技術應用能夠增強學習者與展品的互動、延長停留時間,從而促進學習者的學習體驗與學習效果。如Chen在中國科學技術博物館中進行了實驗研究,發現移動標簽輔助系統可以有效地引導參觀者與展品互動,進行深思熟慮的學習,延長參觀停留時間[29]。Nelson在亞利桑那科學中心和亞利桑那自然歷史博物館開展了關于一款游戲問答程序促進科學學習的研究,發現使用游戲機制程序的用戶平均問的問題是使用普通提問模式用戶的兩倍,學習者的參與度得到了很大的提高[30]。歷史文化型場館包括歷史文化、軍事文化、藝術類博物館,技術應用能夠增強學習者與文物之間的情感聯系,從而促進學習者的學習體驗[20]。

第四,技術應用對K-12學生、大學生和成年人的場館學習效果有顯著的影響,但是對其他學習者的影響效果不顯著。在技術促進場館學習效果的實證研究中,一些研究人員隨機選擇場館學習者(包括兒童、青少年、大學生、成年人等)作為教育實驗的被試,實驗分析中也沒有對年齡進行分類分析,便形成了本研究中的其他學習者,如Schwan、Noreikis、Hui Ng等[31-33]。這類研究中的學習者年齡分布廣、學習特征不明顯,因此,元分析結果顯示,技術對他們學習效果的影響并不顯著。但也有部分研究人員會根據年齡對這些復雜的參觀者進行分類分析,如Cheng將所有參與實驗的學習者按照年齡分為成人(18歲以上)、青少年(13~17歲)和兒童(6~12歲)三組,分別探究三組學習者參觀前后學習成績的變化[34]。

第五,自然參觀條件下,多數參觀者會以團體形式(家庭團體、學校團體等)進入場館參觀,且他們中的60%為家庭團體[35]。本研究的34篇文獻中,有6篇將團體參觀者作為研究對象。如Melero認為,場館學習活動中協作學習起著重要的作用,所以將參觀者分為四人組與五人組,發現四人組會表現出更高的參與度[36];Yoon則將參與實驗的學生分為6~9人組與三人組來探究科學博物館中使用增強現實和知識構建支架是否會改進學生的學習[37];Horn在探究多點觸摸桌面顯示器對學習者學習效果的影響時,安排了成對的年輕人與桌面互動,并使用線性混合模型來分析兩人的口頭參與和與展品的身體互動[38];Hui Ng則將家庭團體參觀者分為2~5人的實驗組與2~10人的對照組進行實驗,發現家庭團體使用移動導覽游戲可以顯著促進他們的學習體驗,提高其學習成績[33]。雖然元分析結果顯示,技術使用對團體參觀者學習效果的影響相比于個人參觀者較小,但也處于一個中等的影響水平,且團體參觀者在場館參觀者中占比很高,因而團體學習者的場館學習研究十分有意義。

除了場館技術類別、場館類別、學習者年齡和參觀模式等調節變量之外,一些研究者也開始探索技術影響場館學習效果的其他調節變量。例如,Gutierrez在探索交互式博物館展覽中動態虛擬人物對用戶感知的影響時關注了不同性別學習者的學習結果,發現女性用戶能夠更好地掌握知識[39];Chen探究了不同學習風格的學習者在技術應用的場館中的學習效果,發現積極活躍型學習者在注意力、信心和滿意度上得分較高,反思型學習者比積極活躍型學習者在相關性得分上更高,并提議場館為學習者提供定制和個性化學習實踐的機會[40]。

五、啟示與建議

本研究使用元分析方法對近十年的34篇場館技術應用英文文獻進行梳理和分析,總結了技術對場館學習的影響效果。元分析的合并效應值為0.785,這說明技術的使用的確能夠有效促進場館學習。但是,場館信息技術建設的方方面面依舊有非常大的發展空間,對此本研究提出以下幾點建議:

(一)加快推進場館技術應用,全面落實立德樹人根本任務

2017年,國務院發布《國家教育事業發展“十三五”規劃》,對全面落實立德樹人根本任務提出了思想道德水平、創新創業精神與能力、動手實踐能力、文化素養和生態文明素養等方面的具體要求[41]。“素質教育進課堂”和“課程思政”背景下,中小學教育和高等學校教育開始重視學生情感態度和價值觀的培養,電子書包與多媒體教學資源等的使用也確實進一步提高了學校素質教育的效果[22],但是,學校教育依舊向知識技能教育傾斜,其所能達到的非認知層面教育有限。根據本研究結果,場館學習作為非正式學習主要陣地,在技術的支持下,能夠兼顧中小學生、高校學生甚至全民的知識能力獲得與情感態度提升,是全面落實立德樹人根本任務的重要教育陣地。場館教育工作人員和場館學習研究人員應當繼續推進場館教育中的技術開發設計,探索場館教育中技術的應用策略,合理設計技術支持的場館學習活動,將引進的技術有效地用于提升場館學習效果中,發揮面向全民開展歷史文化傳承與科學知識普及的重要作用。

(二)聚焦場館數字化資源建設,構建虛實融合的場館學習環境

教育部、國家文物局在2020年發布的《關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見》中明確指出,推動博物館教育資源開發應用,加強教育資源建設,擴大博物館教育資源的覆蓋面[3]。當前場館多應用標本、文字材料等實物作為主要展品,尚未形成面對大眾的多媒體數字展品資源。單一形式的實物展品更新換代慢,能反映的教學信息有限,難以激發參觀者的興趣,無法給學習者帶來沉浸式的學習體驗,而 3D虛擬展品、虛擬場館等數字化資源具有輻射面廣、使用周期長、對學習者自帶設備的要求比較低等優勢。多元化場館資源豐富場館學習情境,打破學習者學習時間與空間的限制,為場館學習注入新的生命力。此外,考慮到技術的使用效果與收益,可以加大推進輻射面積廣、入門門檻低的資源建設類技術,適當降低輔助參觀類技術對學習者自帶設備的要求,如用微信小程序替代移動App、場館提供無線網絡等,增加人與展品互動技術的輻射面,如增加設備、針對較難理解的展品信息,應用人與展品互動技術,提高技術使用的效率。

(三)推動場館技術應用專業化,根據學習需求使用技術,增強場館學習效果

信息技術日益發展,場館技術種類繁多,究竟哪些技術應用于哪些場館會取得學習效果上的“高收益”,這也是困擾場館教育從業人員的一大問題。場館作為一種可以提供科學技術、歷史文化等方面教育資源的公共機構,發生在不同場館里的學習呈現著非常顯著的情境特征,情境不同,其所需要的技術也必將有所區別。因此,解決此問題可以從不同類別的場館著手:科學技術型場館為學習者提供了接觸科學知識的場所,動手操作可以幫助學習者理解消化這些知識。因此,科學類場所使用增強現實、虛擬現實等人與展品互動類技術將會帶來沉浸式的學習體驗,提高學習者學習成績與學習興趣;歷史文化型場館向學習者傳達的是歷史、文化和美學類的知識與感受,多媒體技術與虛擬現實等資源建設類技術可以給學習者帶來豐富的視聽覺盛宴,加強學習者與展品之間的情感聯系。此外,由于“其他”類別的學習者年齡跨度大、學習特征不明顯等原因,導致此類學習者學習效果并不顯著,因此,可根據不同學段和不同參觀模式學習者的學習需求提供個性化場館服務。

六、總結與展望

本研究采用社會科學比較認可的元分析方法,系統分析了近十年34篇高質量外文文獻,客觀評價了技術應用對場館學習的影響效果,對“技術應用真的能夠提升場館學習的效果嗎”這一問題做出了回應,并探究了各調節變量在這一影響中的作用。同時,研究結論也為場館教育工作者提供了“如何能夠鞏固和加強這種促進作用”這一問題的解決思路。本研究依舊存在以下不足之處:納入元分析的樣本量不夠大、分析的調節變量不夠豐富等,需要參考未來更多的場館技術應用實證研究,不斷改進與完善。

[參考文獻]

[1] 伍新春,曾箏,謝娟,等.場館科學學習:本質特征與影響因素[J].北京師范大學學報(社會科學版),2009(5):13-19.

[2] 國務院.國務院辦公廳印發《全民科學素質行動計劃綱要實施方案(2016—2020年)》[EB/OL].(2016-03-14)[2021-03-28].http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/14/content_5053268.htm.

[3] 教育部,國家文物局.教育部 國家文物局關于利用博物館資源開展中小學教育教學的意見[EB/OL].(2020-09-30)[2021-03-28].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-10/20/content_5552654.htm.

[4] 王婷,鄭旭東,李秀菊.家庭群體的場館學習研究:進展、挑戰與出路[J].電化教育研究,2018,39(7):57-63.

[5] 徐晶晶,黃榮懷,楊瀾,等.智慧學習環境下學校、家庭、場館協同教育聯動機制研究[J].電化教育研究,2018,39(8):27-33.

[6] 許瑋,張劍平.場館中的情境學習模型及其發展[J].現代教育技術,2015(9):5-11.

[7] 茍江鳳,王楠.場館學習項目評價指標體系研究——基于場館中教學項目的探索[J].電化教育研究,2021,42(2):99-105.

[8] BILGIN C U, TOKEL S T. Facilitating contextual vocabulary learning in a mobile-supported situated learning environment[J]. Journal of educational computing research, 2019, 57(4): 930-953.

[9] ATWOOD-BLAINE D, RULE A C, WALKER J. Creative self-efficacy of children aged 9-14 in a science center using a situated mobile game[J]. Thinking skills and creativity, 2019, 33:1-12.

[10] SUGIURA A, KITAMA T, TOYOURA M, et al. The use of Augmented Reality technology in medical specimen museum tours[J]. Anatomical sciences education, 2019, 12(5):561-571.

[11] SUN J C, YU S. Personalized wearable guides or audio guides: an evaluation of personalized museum guides for improving learning achievement and cognitive load[J]. International journal of human-computer interaction, 2019, 35(4-5):404-414.

[12] CHANG K E, CHANG C T, HOU H T, et al. Development and behavioral pattern analysis of a mobile guide system with augmented reality for painting appreciation instruction in an art museum[J]. Computers & education, 2014, 71(1):185-197.

[13]? CASTRO K M D S A, AMADO T F, BIDAU C J, et al. Studying natural history far from the museum: the impact of 3D models on teaching, learning, and motivation[J]. Journal of biological education, 2021, 55(1):1-11.

[14] 季嬌,翟俊卿,王秀江.矛盾、邊界和文化工具:西方國家館校合作共同體的建構與發展[J].比較教育學報,2021(1):112-126.

[15] 朱家華,陳怡,孟凡龍,等.基于Citespace軟件的國際museum learning研究現狀與趨勢分析[J].中國博物館,2020(1):47-53.

[16] 夏凌翔.元分析方法的幾個基本問題[J].山西師大學報(社會科學版),2005(3):34-38.

[17] CONN V S,? VALENTINE J C,? COOPER H M, et al. Grey literature in meta-analyses[J]. Nursing research, 2003, 52(4):256-261.

[18] 辛兵.我國科普場館教育的“地平線”——《新媒體聯盟地平線報告》(博物館版)的啟發[J].現代教育技術,2015,25(3):5-10.

[19] PACKER J, BALLANTYNE R, UZZELL D. Interpreting war heritage: impacts of Anzac Museum and battlefield visits on Australians' understanding of national identity[J]. Annals of tourism research, 2019, 76(5):105-116.

[20] KHAN M A, SABAHAT I, ALMOGREN A S, et al. Using augmented reality and deep learning to enhance Taxila Museum experience[J]. Journal of real-time image processing, 2020(1):1-13.

[21] SOMMERAUER P, M?譈LLER O. Augmented reality in informal learning environments: a field experiment in a mathematics exhibition[J]. Computers & education, 2014, 79(10):59-68.

[22] 顧小清,胡夢華.電子書包的學習作用發生了嗎?——基于國內外39篇論文的元分析[J].電化教育研究,2018,39(5):19-25.

[23] JANG D H, YI P, SHIN I S. Examining the effectiveness of digital textbook use on students' learning outcomes in south korea: a meta-analysis[J]. The Asia-Pacific education researcher, 2016, 25(1):57-68.

[24] ROSENTHAL R. Meta-analysis: a review[J]. Psychosomatic medicine, 1991, 53(3): 247-271.

[25] COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum Associates, 1988:19-74.

[26] CHU H C, CHEN J M, HWANG G J, et al. Effects of formative assessment in an augmented reality approach to conducting ubiquitous learning activities for architecture courses[J]. Universal access in the information society, 2019, 18(2):221-230.

[27] PRICE C A, LEE H, SUBBARAO M, et al. Comparing short-and long-term learning effects between stereoscopic and two-dimensional film at a planetarium[J]. Science education, 2015, 99(6):1118-1142.

[28] CHEN C M, LIN S T . Assessing effects of information architecture of digital libraries on supporting E-learning: a case study on the digital library of nature & culture[J]. Computers & education, 2014, 75:92-102.

[29] CHEN G, XIN Y, CHEN N S, et al. Informal learning in science museum: development and evaluation of a mobile exhibit label system with iBeacon technology[J]. Educational technology research and development, 2017, 65(3):719-741.

[30] NELSON B C, BOWMAN C, BOWMAN J D, et al. Ask Dr. Discovery: the impact of a casual mobile game on visitor engagement with science museum content[J]. Educational technology research and development, 2019, 68(1):345-362.

[31] SCHWAN S, DUTZ S, DREGER F. Multimedia in the wild: testing the validity of multimedia learning principles in an art exhibition[J]. Learning and instruction, 2017, 55:148-157.

[32] NOREIKIS M, SAVELA N, KAAKINEN M, et al. Effects of gamified augmented reality in public spaces[J]. Ieee access, 2019, 7:148108-148118.

[33] NG K H, HUANG H, O'MALLEY C. Treasure codes: augmenting learning from physical museum exhibits through treasure hunting[J]. Personal and ubiquitous computing,2018, 22(4):739-750.

[34] CHENG M, ANNETTA L, FOLTA E, et al. Drugs and the brain: learning the impact of methamphetamine abuse on the brain through a virtual brain exhibit in the museum[J]. International journal of science education, 2011, 33(2):299-319.

[35] SANDIFER C. Time-based behaviors at an interactive science museum: exploring the differences between weekday/weekend and family/nonfamily visitors[J]. Science education, 1997, 81(6):689-701.

[36] MELERO J,? HEMANDEZ-LEO D, MANATUNGA K. Group-based mobile learning: do group size and sharing mobile devices matter?[J]. Computers in human behavior, 2015, 4(3):377-385.

[37] YOON S A, ELINICH K, WANG J, et al. Using augmented reality and knowledge-building scaffolds to improve learning in a science museum[J]. International journal of computer-supported collaborative learning, 2012, 7(4):519-541.

[38] HORN M S, PHILLIPS B C, EVANS E M, et al. Visualizing biological data in museums: visitor learning with an interactive tree of life exhibit[J]. Journal of research in science teaching, 2016, 53(6):895-981.

[39] GUTIERREZ D, FERDIG R, JIAN L, et al. Getting the point across: exploring the effects of dynamic virtual humans in an interactive museum exhibit on user perceptions[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2014,20(4):636-643.

[40] CHEN C C, CHEN C Y . Exploring the effect of learning styles on learning achievement in a u-Museum[J]. Interactive learning environments, 2018, 26(5-8):664-681.

[41] 國務院.國務院關于印發國家教育事業發展“十三五”規劃的通知[DB/OL].(2017-01-19)[2021-03-28].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.htm.