論《寒夜》中汪文宣悲劇感的藝術手法

何可兒

(華南農業大學人文與法學學院,廣東廣州 510642)

《寒夜》中的主人公汪文宣是一個窮困潦倒、疾病纏身、妻子出走,最終在抗戰勝利的前夜死去的悲劇人物,學界也有一些專門針對汪文宣身上的悲劇作出原因分析的文章。那么,為何汪文宣身上的“悲”能得到共鳴呢?筆者發現,作者并非單純地將矛盾、不幸加在主人公身上,而是通過多方面“對照法”、意象的運用以及人物的隱喻三種藝術手法來深化主人公汪文宣的悲劇感,從而加重小說“悲劇氣氛”的意味,達到控訴黑暗社會的小說主旨。本文著意解析小說中的三種藝術方法,并探討這些藝術方法對營造悲劇氣氛所發揮的作用。

一、多方面“對照法”

在《寒夜》中,作者采用了“對照”的手法。這種“對照法”是以汪文宣為中心的經濟、身體與精神、自我此時與彼時的多方面對照。這些對照意在更突出汪文宣這一小知識分子從物質到精神理想方面滑落的悲劇感。

小說中最明顯的一組“對照”就是汪文宣與妻子曾樹生的對照,二人經濟狀況、身體與精神情況乃至于生命狀態都形成了對照的關系。

經濟情況的對照。做校對的汪文宣的收入沒有妻子做銀行職員的收入豐厚。當汪文宣無法解決兒子小宣需要補繳的“三千兩百塊錢”學費時,妻子曾樹生卻用輕快的聲音答應下來,她認為自己即使暫時支付不起,但她也可以借,總比汪更“有辦法”。在后期汪文宣患病,曾樹生甚至以一人的收入承擔起他們一家的生活費時,這種對照顯得更為強烈。汪文宣的窮苦潦倒反映了在抗戰時期知識分子第一次遭遇了為一日三餐所煩憂的生存困境,連傳統男性養家糊口的責任亦難以承擔起來,所以汪文宣一直陷入對自己的能力的懷疑里。這種經濟上的困境也會影響到身體和精神狀態。

身體狀況的對照。汪文宣本身身子孱弱,染上了肺病之后更是掠奪了他最后一絲生氣,他的雙手黃瘦,沒有一點肉,“臉色灰白,像一張涂滿塵垢的糊窗的皮紙”,整個人半死不活。而曾樹生則展現出“豐腴并且顯得年輕而富有生命力”的蓬勃朝氣,連汪文宣自己都察覺出來了,雖然她和他同歲,可是他看看自己的身子和走路姿勢,還有他疲乏的精神,他覺得他們不像是一個時代的人。除此之外,一心仰慕曾樹生的陳主任同樣與汪文宣構成了對照。陳主任“身材魁梧,意態軒昂”,可以輕而易舉地幫樹生提箱子,連聲音也是“年輕而有力”的。于是,這種男性力量的對比,更進一步鈍化了汪文宣身上傳統的男性自尊。

精神狀態的對照。汪與曾的身體情況可以解讀為一種精神狀態的外現,也就是說他們的精神狀態是與身體情況是一致的。汪文宣總體呈現一種“向下”“被動”的精神與生命狀態,他的精神需求最終從“辦一所理想的中學”滑落至“我要活”。面對抗戰時代環境的驟變,汪文宣不能適應,而且一直沉湎于往昔那個和平的時候,將所有的希望托付在“等待抗戰勝利”之中。面對婆媳矛盾和上司同事的鄙夷,汪文宣只能以一種“老好人”的態度默默忍受,過度壓抑自我產生了病態畸形心理,也消耗了他的精力。無論是家庭瑣事還是社會變遷的大事,汪文宣總是無能為力。曾樹生的生命狀態則恰恰相反,她充滿生命活力,“愛動,愛熱鬧,需要過熱情的生活”,她始終以自我為中心,主動追求自由和幸福。一旦發現生活變得寂寞、冷清,曾樹生自己便會要求自己“自救”逃離,她的出走是她“向上”“向外”生命狀態的一種合情合理的選擇。兩人精神和生命狀態的對照是很不和諧的映襯,這更能深層地反映出汪文宣苦苦掙扎無果后的精神萎縮與自我意志的覆滅。

汪文宣自己彼時與此時的生活也形成了對照。彼時,八九年前的汪文宣心中懷揣著與妻子創辦一所鄉村化、教育化學堂的理想,這份理想不僅能發揮他自己的價值,踐行他作為知識分子的使命,同時自在許多,不用看別人臉色做事;他在那時也擁有獨立的愛情婚姻觀,與曾樹生由自由戀愛到步入新式婚姻,勇于反抗傳統禮教。但此時他為了生活,不得不放棄理想,埋頭于永遠校對不完的長篇譯稿中,說一些阿諛奉承的話,而這份令他疲倦不滿的工作卻仍需要“靠一位同鄉大力得來”。正如汪文宣自己所說,他為了一點錢,“竟墮落到這個地步”。對于知識分子而言,他們“有著自覺的身份認定和自我價值實現的需要”,而如今這些都無法實現。這種自我的此時與彼時的對照對于汪文宣來說才最讓他難以接受。

造成這樣結局自然有汪文宣性格缺陷的原因,但作者顯然并非要一味貶低汪文宣,或者是在汪文宣和曾樹生的生命狀態之間做一個高低抉擇,而是通過對照關系去凸顯,從前精力充沛、生活美滿的汪文宣在如今的生活中處處“不如”曾樹生、陳主任和過去的那個自己,自己所擁有的丈夫的、男子的、自己的尊嚴一一被摔碎的這種巨大的錯落感,從汪文宣自身的錯落感中引人深思,為何好人不得好報,進一步傳遞出悲劇的意味。

二、意象的深層意蘊

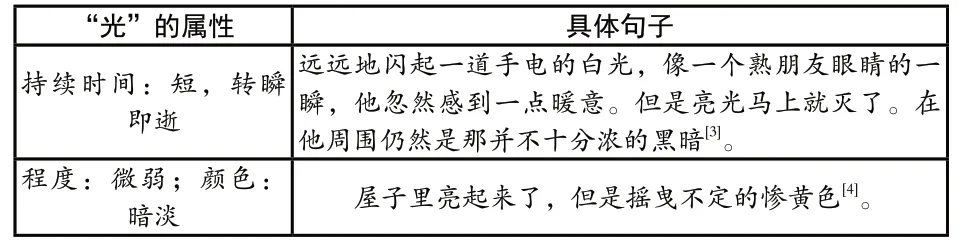

在《寒夜》中出現的“光”往往具有深層的意蘊,內含作者的主觀情思。這里所說的“光”不僅指的是照明意義的“光”,而是帶有象征意義性質的。在這里,象征意義的“光”具有持續時間短、顏色暗淡、微弱的特點。舉例說明如下表:

“光”指向的就是汪文宣的希望。在小說中,這種指向義已有明示。抗戰時期,由于空襲頻繁等原因汪文宣一家總是停電,家里的電燈光時亮時滅,且多數時候是一片昏暗,一次停電中汪文宣敗興地說“他們總不給你看見光明。”這一句話很自然地能讓讀者從真實具象的“光”聯想到現實環境中的光明與希望。而汪文宣本身又是一個“追光者”,小說中的他不知道應該走到哪里去,但對面那條街燈光輝煌,他便朝著燈光走去。暗示著汪文宣盡管迷茫,但內心仍選擇了“光”的那方。但小說又指出,汪文宣所向往的這些微弱的、暗淡的轉瞬即逝的“光”很容易就會被一股更大、更冷的黑夜所吞噬,這股黑暗自然就是作者一直提到的國統區的黑暗統治,“光”從亮至滅的過程與汪文宣的理想滿滿至理想覆滅的生存環境相對應,這個意象的運用營造了一種無形的悲劇氛圍,帶有暗示性地展現出汪文宣的悲劇人生。

三、人物命運的隱喻

對汪文宣的結局,小說不止一次地采用其他人物進行暗示隱喻。首先是唐柏青。在小說的前段,汪文宣就遇到了中學同學唐柏青。消極頹廢的唐柏青所遭遇的是事業和家庭幻夢的雙重破滅。自己無法照料生產的妻子,間接使得妻子死去,而自己作為一個文學碩士也顧不上實現自己的寫作夢。實際上,唐柏青的現實處境與汪文宣出奇相似,既不能圓夢,也不能與妻子長相廝守,所以當汪文宣親眼看到唐柏青因一輛卡車駛過這般無常地結束生命時,那個“完了、完了”的聲音才會不斷涌進汪文宣的腦海中,那是因為他也從中窺見自己的前景。

此外,當說道人物的隱喻時,讀者往往只注意到了唐柏青一人,而沒有留意到那個時隱時現的“炒米糖開水”的人。作者不吝筆墨地以汪文宣的視角對他進行描寫,從這個老人的叫賣聲,汪文宣覺得老人是衰弱的、空虛的、寂寞的。汪文宣透過這個老人似乎看到了他的將來,孤身一人、凄涼無助。后來小說又再次給了“炒米糖開水”的鏡頭,但此時售賣者已經換成了年輕人,那么之前的老人現在是死是生呢?汪文宣想到這里,更是陷入了新舊生命交替的擔憂中。

悲劇感形成的根本原因在于人物命運的透視折射出的不僅僅是汪文宣身上的“悲觀主義”因子,而上升到了一種更為抽象超現實的含義,人在命運面前盡管怎么掙扎也無法擺脫命運怪圈的無力之感,這無疑是悲愴的。唐柏青、“炒米糖開水”的人的悲涼結局放入到汪文宣的眼中,會產生與自己的命運相聯系的一層悲哀之感,而小說外的讀者透過汪文宣的一聲哀嘆又會產生憐憫之心,所以讀者所接受的其實是疊加的悲劇感。

除了人物隱喻之外,《寒夜》中的“夢”也是汪文宣命運的隱喻。小說出現的幾乎所有的“夢”都是由主人公汪文宣完成的。他所做的夢有明確內容的是第二章、第十四章、第二十一章、第二十二章。第十四章的“夢”的內容較為特殊,汪文宣夢見的是“唐柏青的黑瘦臉和紅眼睛,同樣的有無數個,它們包圍著他,每張嘴都在說:‘完了,完了’。”這個夢折射出來的不僅僅是唐柏青之死給汪文宣的震撼,而更是汪文宣透過唐的死在冥冥之中也預感到了自己即將下來的處境,只剩孤獨的自我。而剩下的第二、二十一、二十二章的具體夢境內容都是圍繞妻子曾樹生的出走和婆媳矛盾,這是汪文宣夢境的主要組成內容。這些夢有一個共同的特點,即都是可怕、可怖或是詭異的。汪文宣害怕這些夢會變成現實,所以做夢過后總會有“嚇出冷汗”的驚懼反應。而從這些夢的內容便可知,它們恰恰都是汪文宣所選擇逃避的現實問題的反映,他所壓抑的“自我”會在夢中不期然地出現,提醒他妻子會離自己遠去,家庭的裂痕很難縫合,他與樹生共同的愛和理想也會隨之破滅。

“夢”是命運的隱喻,在命運的無形力量下,汪文宣注定要面對夢變為現實的絕望處境。從汪文宣的角度看,如果說人物的隱喻是淺層次的隱喻,那么相比之下“夢”是一種更為深層次的隱喻,因為在“夢”中,自己不是站在別人命運的邊緣地帶,而是站在了等待命運主宰的中心。而后者無疑制造出了更現實也更無力的凄涼之感。

四、結語

《寒夜》中汪文宣悲劇感的成功營造得益于小說中內含的三種藝術方法的助力。三種藝術方法各自承擔了營造悲劇感的任務,多方面“對照法”通過幾組對照關系,在對比下顯出汪文宣的強烈的錯落感,進一步流露出悲劇感;“光”的深層意蘊在于作者借助光漸弱的特點,來暗示黑暗社會對汪文宣希望理想的腐蝕;在人物命運隱喻中,一層是唐柏青和“賣炒米糖水的人”作為汪文宣悲劇命運的隱喻,另一層是汪文宣“夢”的隱喻,兩種隱喻都注定了汪文宣所預感的不幸之事會變為現實的不幸與悲劇。