基層醫療糾紛第三方調解機制的調查分析與思考*

張 宵,王 祥,鄧 熙,謝 英

(川北醫學院,四川 南充 637000)

醫療糾紛頻發及相關社會事件是人們廣泛關注的焦點及亟待解決的社會公眾問題。隨著2010年《關于加強醫療糾紛人民調解工作的意見》的出臺,全國各地逐漸建立了以人民調解為主要形式的醫療糾紛第三方調解機制(下文簡稱第三方調解機制)。本研究旨在了解川東北地區部分基層地區醫、患雙方對醫療糾紛第三方調解機制的認知情況,為基層醫療機構醫療糾紛的防控、處理及第三方調解機制優化提供建議。

1 資料與方法

1.1調查對象 隨機選擇川東北地區縣級以下基層醫療機構,對2019年1-8月127名基層醫療機構醫務人員、患者或家屬等進行調查。受訪者不配合問卷或走訪、問卷不完整等不納入統計。

1.2調查方法 采用問卷填寫、走訪訪談等形式進行調查。

1.3調查內容 采用自行設計的問卷調查表對以下情況進行調查。

1.3.1一般情況 醫療機構人員包括性別、年齡、崗位、科室、醫院層次等,患者及其家屬包括性別、年齡、職業、文化程度等。

1.3.2對醫療糾紛及其處理機制現狀的認知情況 包括發生醫療糾紛的原因、對醫療糾紛處理模式了解、通過什么途徑了解醫療糾紛處理模式、是否有醫療糾紛或維權經歷等。

1.3.3對第三方調解機制的認知情況 主要包括對第三方調解機制的組織架構、人員構成、獨立性或中立性、調解經費等認知情況。

1.3.4對第三方調解機制的評價 第三方調解機制存在必要性、中立性,選擇第三方調解機制處理醫療糾紛最看重的問題、目前第三方調解機制存在的問題、對實施第三方調解機制的建議等。

1.4統計學處理 有效問卷采用問卷星進行數據錄入,采用SPSS20.0軟件進行數據統計學分析。數據以率或構成比表示。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

本次調查共發放150份問卷,回收143份,其中有效問卷127份:醫務人員56份,患者或家屬71份,回收率為95.33%,有效回收率為88.81%。

2.1一般情況

2.1.1性別和年齡 醫務人員共回收56份有效問卷,其中男27人,女29人; 年齡集中在20~40歲,占58.93%(39/56);患者或家屬有效問卷回收71份,其中男30人,女41人。醫、患雙方性別及年齡構成比比較,差異均無統計學意義(P=0.502、0.454),具體情況見表1。

表1 醫、患雙方年齡及性別情況(n)

2.1.2職業及文化程度 醫務人員中,醫生20人(35.71%),護士21人(37.50%),衛生技術人員8人(14.29%),醫院管理人員3人(5.36%),其他4人(7.14%);所在科室比例內科9人(16.07%),外科10人(17.86%),婦產科8人(14.29%),骨科6人(10.71%),兒科4人(7.14%),腫瘤科2人(3.57%),全科6人(10.71%),其他11人(19.64%)。

患者或家屬中,農民11人(15.49%),工人10人(14.08%),公務員1人(1.41%),學生29人(40.85%),自由職業者19人(26.76%),其他1人(1.41%);文化程度小學10人(14.08%),初中10人(14.08%),高中23人(32.39%),大專7人(9.86%),本科及以上18人(25.35%),無上學史3人(4.23%)。

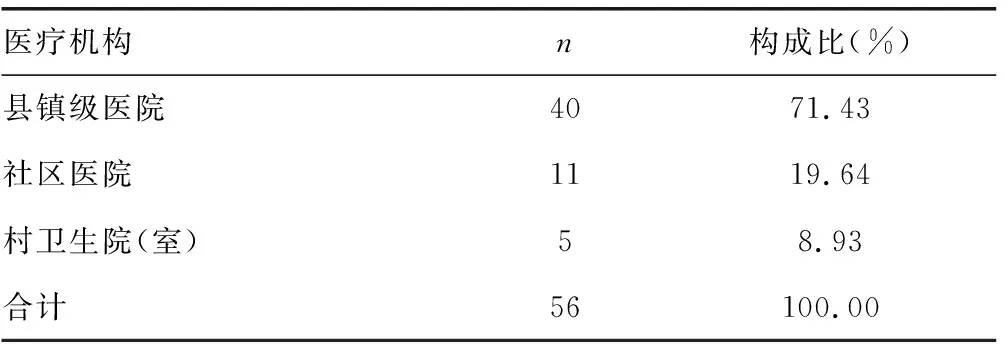

2.1.3醫療機構一般情況 參與調查的醫務人員主要來自縣鎮級醫院、社區醫院,以及村衛生院或衛生室,具體分布特點見表2。

表2 醫務人員所屬醫療機構一覽表

2.2醫、患雙方對醫療糾紛及其處理機制的認知情況

2.2.1對醫療糾紛了解程度及途徑 醫務人員中,54人(96.43%)認為自己了解目前醫療糾紛現狀,2人( 3.57%)不清楚醫療糾紛現狀,其中11人(19.64%)親歷過醫療糾紛。患者或家屬中,認為我國現在醫患關系總體和諧者50人(70.42%),不和諧者14人(19.72%),其中6人(8.45%)親歷過醫療糾紛,3人(4.23%)認為醫患關系非常不和諧。

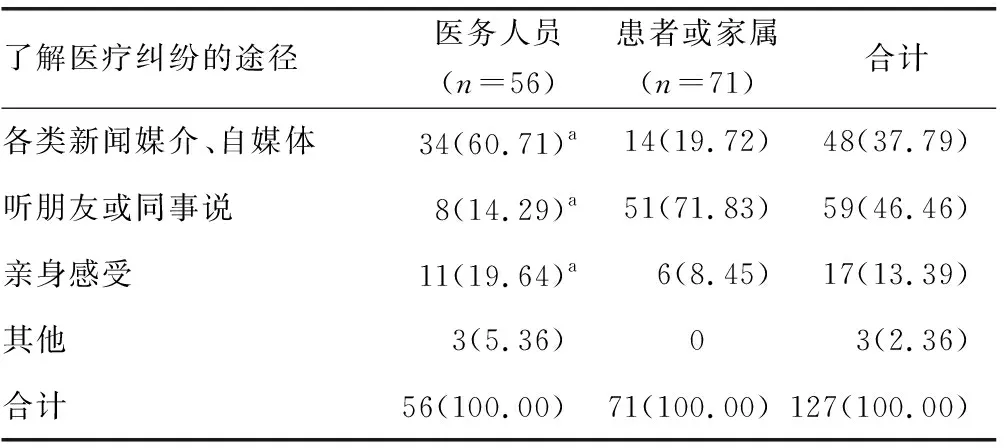

醫、患雙方對醫療糾紛現狀的了解途徑存在明顯差異,醫務人員多來自各類媒體及親身感受,而患者及家屬則以聽朋友或同事口說相傳的最為多見,醫、患雙方各了解途徑占比比較,差異均有統計學意義(P<0.001)。醫、患雙方了解醫療糾紛的途徑見表3。

表3 醫、患雙方對醫療糾紛了解途徑[ n(%)]

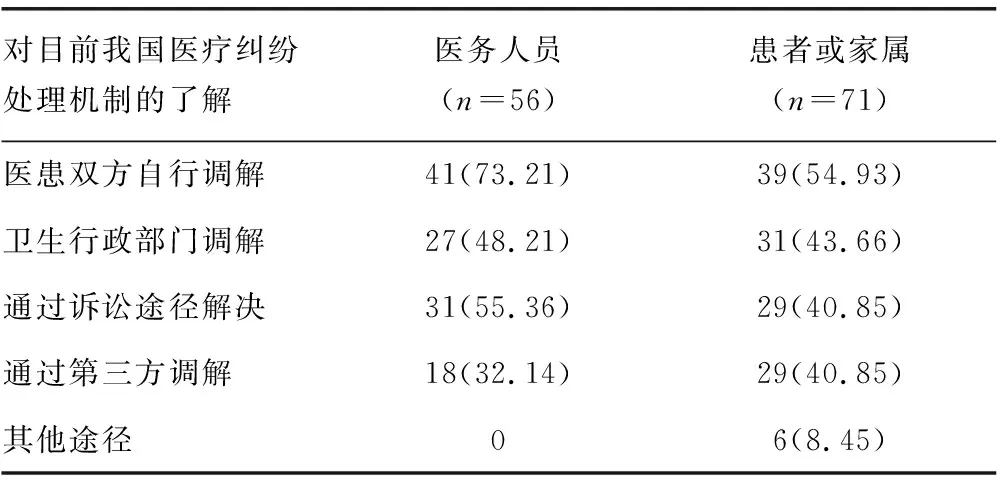

2.2.2對醫療糾紛處理途徑的認知及選擇 大部分參與調查者知道2種或2種以上的醫療糾紛處理方式,自行調解是醫、患雙方最愿意采取的方式,其次分別是通過訴訟途徑解決和由衛生行政部門調解。相比之下,醫務人員更愿意嘗試多種機制處理醫療糾紛,而患者及家屬更愿意接受單機制即可圓滿處理醫療糾紛。具體調查結果見表4。

表4 醫、患雙方對醫療糾紛處理途徑的認知及可選擇方式[ n(%)]

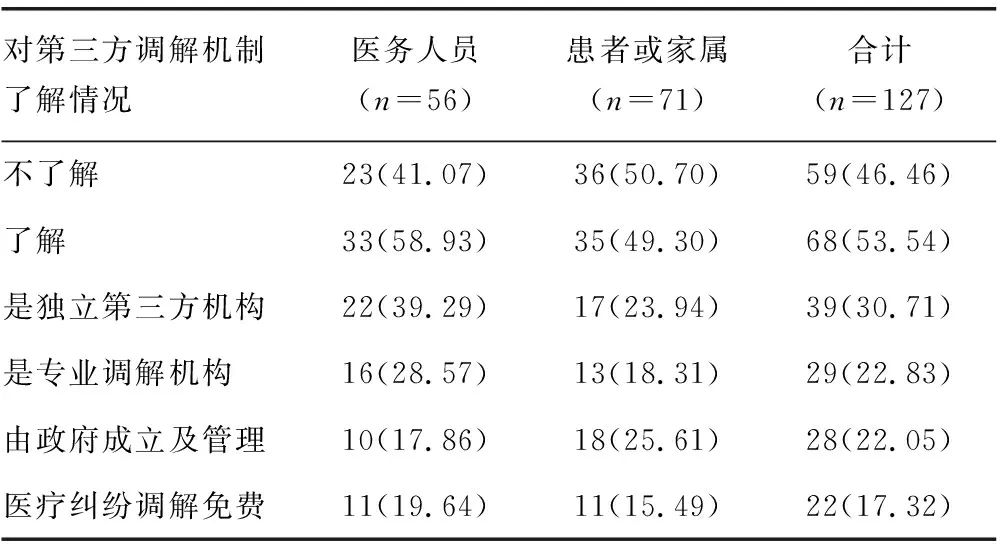

2.3對第三方調解機制認知情況 醫、患雙方對第三方調解機制表示了解的分別為33人(66.67%)、35人(49.30%),共有59人(45.46%)表示對該機制不了解,醫、患雙方對第三方調解機制了解占比比較,差異無統計學意義(P=0.280)。醫、患雙方對第三方調解機制的具體認知采用多選表格形式調查,具體情況見表5。

表5 醫、患雙方對第三調解機制認知情況[ n(%)]

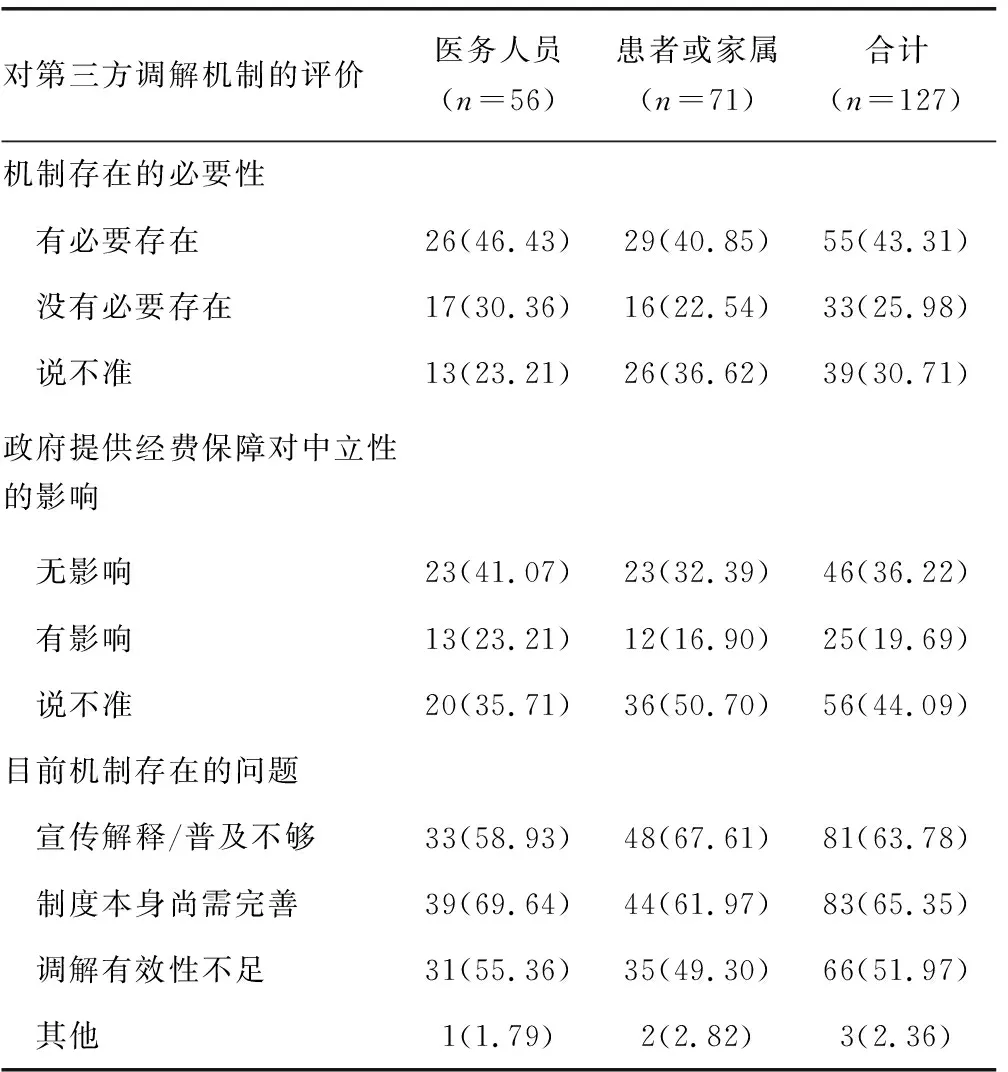

2.4對第三方調解機制的評價 醫、患雙方對醫療糾紛第三方調解機制是否有存在的必要、政府提供經費保障是否會對第三方調解中立性產生影響、目前第三方調解機制存在的問題等方面的評價情況見表6。

表6 醫、患雙方對第三調解機制的評價[ n(%)]

2.5影響選擇第三方調解機制的因素 本研究對醫、患雙方在發生醫療糾紛時,是否選擇第三方調解機構的影響因素進行排序調查。對醫方而言,是否選擇第三方調解機構最看重的是第三方調解機制的調解結果是否具有法定約束力,其次是解決醫療糾紛的效率、第三方調解機制是否公正公平、第三方調解的中立性是否能夠保證。患方最看重的也是第三方調解機制的調解結果是否具有法定約束力,其次為第三方調解的中立性是否能夠保證、解決醫療糾紛的效率、第三方調解機制是否公正公平。相比之下,醫務人員中多數愿意嘗試多種機制處理醫療糾紛,而患者或家屬更愿意接受單機制即可圓滿解決醫療糾紛。

3 討 論

3.1醫療糾紛第三方調解機制 醫療糾紛第三方調解模式主指醫療糾紛人民調解模式,是近年來在我國快速發展起來的一類非訴訟醫療糾紛處理機制,是在近年我國醫療糾紛案件逐年增多、醫鬧案件愈演愈烈、原有醫療糾紛處理模式(協商調解、行政調解和司法訴訟)無法有效應對的社會背景下,應運而生的新型醫療糾紛處理途徑。自2010年司法部、衛生部、中國保險監督管理委員會三部門聯合出臺《關于加強醫療糾紛人民調解工作的意見》后,各省市積極探索醫療糾紛人民調解的第三方調解工作機制,快速建立起省、市、縣(區)各層級醫療糾紛人民調解組織,據衛健委統計,至2018年,我國醫療糾紛人民調解組織達到6 400余個[1],基本實現縣級區域全覆蓋,形成了多途徑、多元化醫療糾紛解決機制共存的格局。

該調解模式核心是由醫、患雙方共同自愿向當地醫療糾紛人民調解委員會(下文簡稱醫調委)提出申請,由具有醫學、法學專業知識、調解能力的機構人員以協商形式進行調解,調解過程不收取任何費用,調解協議由雙方自愿達成、履行,并可向人民法院申請確認。第三方調解具有周期短(30個工作日)、公信力高、專業性強、成本低等優點,一定程度上克服了原有醫療糾紛處理模式中立性不足、成本高、周期長等問題[2],調解成功率達85%以上,每年超過60%的醫療糾紛通過人民調解方式化解[1],成為目前處理醫療糾紛、解決醫患矛盾的重要措施。

3.2基層醫療機構醫療糾紛概況 廣義基層醫療衛生機構指縣、鄉、村三級醫療機構。隨著我國經濟快速發展、醫療衛生改革的推進及分級診療制度的實施,基層醫療衛生機構限定為社區衛生服務中心和站點、鄉鎮衛生院和村衛生室,主要提供轄區內基本公共衛生服務和基本醫療服務[3]。基層醫療機構承擔的診療人次遠高于二級以上醫院[4],但受醫療服務水平、醫院管理水平、醫療設備硬件設施等條件的限制,基層醫療機構比較容易發生醫療糾紛,縣級醫療機構醫療糾紛發生率為38.3%,鄉鎮以下醫療機構醫療糾紛發生率約為18.17%[5]。盡管本研究顯示自行調解是基層醫、患雙方認知度及可選擇度最高的一種處理方式,但這種方式由于醫、患雙方的直接交流和對立,未必是基層醫療糾紛處理的首選方式,尤其是縣級醫療糾紛,其法醫學鑒定率與發生率基本接近(達33.03%)[6]。相比之下,鄉鎮級醫療糾紛法醫學鑒定比例僅為6.88%、醫療損害司法訴訟的比例為7.2%[6-7],說明鄉鎮以下醫療糾紛更容易通過其他途徑得到解決。

3.3基層醫療機構醫療糾紛第三方調解 區縣級醫調委是我國基層第三方調解機構,主要承擔著基層單位醫療糾紛處理重擔,其實施程度、實施效果取決于基層醫患群體對該機制的認知及評價。本研究以川東北地區部分縣級及以下醫療機構為調查對象,調查結果顯示在基層醫患雙方群體中,對第三方調解機制認知存在以下特點:(1)認知率偏低。醫、患雙方近半參與調查者對第三方調解機制不了解(醫、患雙方比例分別為41.07%、50.70%);(2)中立性存疑。近三成醫、患雙方參與調查者表示由政府提供經費保障對糾紛處理的中立性有影響,甚至認為沒有存在的必要;(3)低選擇率。基層醫務人員僅有32.14%表示,如果發生醫療糾紛可選擇第三方調解模式進行處理,相比之下,患者或家屬采取第三方調解模式進行處理意愿相對更強(40.85%);(4)第三方調解協議的效力是醫、患雙方選擇處理方式時最看重的影響因素。

本研究調查結果表明,第三方調解機制若想在基層順暢、有效實施,還需要不斷探索和改進。分析其原因可能與以下因素有關:(1)地方經濟發展狀況不同,政府經濟投入及經費保障差異,導致各地對基層醫療糾紛調解組織的建設、宣傳力度不一,該機制在基層醫、患雙方推廣普及率不高。(2)參與調查者文化層次多數不高,部分存在慣性思維,對新出現的第三方調解機制理解力或接受力有限。(3)雖然大部分參與調查者從各種渠道對我國醫療糾紛現狀有一定程度了解,但多未親歷體驗,沒有對醫療糾紛處理途徑予以足夠的關注。(4)城鄉文化或民風民俗的影響,尤其是“熟人社會”現象在廣大農村基層普遍存在[8],使醫、患雙方更愿意選擇自行調解或其他方式處理醫療糾紛。(5)患方質疑醫學同行專家在處理醫療糾紛中立性長期存在,專家組成單一可能導致基層群眾對醫調委公信力認知出現偏差,以及其他因素也影響了醫方對政府主導的醫調委中立性的判斷。

3.4政策建議

3.4.1加強第三方調解機制的宣傳和普及 政府部門應加大對基層醫療糾紛第三方調解委員會的建設,積極提供經費保障,通過各種渠道在基層醫療機構、街道社區、偏遠山村進行該機制的宣傳和普及。基層醫院設立專門機構或人員應對醫療糾紛,或設置宣傳通道、展板或手冊,主動向醫、患雙方傳遞第三方調解的優勢;社區、街道、鄉村黨支部等基層組織主動走入基層,定期開展主題宣講活動;充分利用各類媒體,采取網絡學習、網絡調查等形式,尤其利用一些已被基層人民群眾廣泛接受的新興自媒體平臺(如微信、抖音、頭條等)的便捷及普及,讓公眾充分了解該機制的制度、啟動方式、調解效力,以及便捷、中立、零成本、高效等特點,使其成為人們處理醫療糾紛的自愿優選方式;對于偏遠山區,還可通過家校共育形式讓學生將政策措施向家人傳遞。

3.4.2建立健全基層第三方調解組織網絡 按照2018年最新頒布的《醫療糾紛預防和處理條例》規定,各級醫調委應設立專兼職調解人員。但大多數基層醫調委中專職調解員人員數量有限,難以應對頻發的醫療糾紛案件。雷紅力等[9]報道重慶某區醫調委工作模式值得借鑒和推廣,他們充分利用人民調解委員會龐大的基層組織架構,雖然區醫調委專職調解員僅有5名,但將34名轄屬內各鄉鎮人民調解委員會中的調解員作為兼職醫療糾紛人民調解員,建立起完備、有效的基層醫療糾紛第三方調解組織網絡,成立5年來受理醫療糾紛 283 件,調解成功率高達90.5%。基層人民調解員多由村民或居民推選產生,大多在當地具有公道、正派的好口碑,在群眾中有一定的公信力,也很容易迎合基層群眾“熟人社會”心理,在基層醫療糾紛調解中可以發揮很大的作用。

3.4.3優化基層第三方調解專家構成 目前各級醫調委醫療糾紛咨詢專家庫僅包括醫學專家和法學專家,但患方對醫學同行之間鑒定公正性有一定程度的擔憂和戒備,這樣的思想顧慮在本次研究訪談中并不鮮見,長久以來形成的負面固有思維很難在短期內轉變,影響了基層群眾對第三方調解做出選擇,因此有必要優化第三方調解的專家構成。作者建議將法醫工作者納入醫調委專家咨詢庫。2018年10月施行的《醫療糾紛預防和處理條例》明確了法醫在醫療損害責任鑒定中的作用,法醫在基層醫療機構醫療糾紛防控中發揮著積極作用[10],還有學者認為,鑒定專家參與調解可以提高調解的權威性[11]。作者認為,法醫納入醫調委專家庫還具有以下優點:縣級及以下基層醫院的醫療糾紛司法鑒定中占比高(51%~59%)[6,12],說明法醫作為既懂法又懂醫,獨立于醫、患雙方的第三方群體,在基層群眾中信任度較高,法醫專家的加入有助于提高醫調委作為第三方調解組織的中立性、公信力及協調能力;另一方面,在醫療糾紛處理過程中可能會涉及醫療過錯鑒定、醫療損害及傷殘等級的認定,對非疑難、爭議性不大的案件,法醫可在調解過程中提供專業鑒定咨詢,明確醫療責任,簡化糾紛處理流程,簡化司法鑒定程序,縮短調解時間,更有利于快速便捷地促成醫、患雙方達成調解。

3.4.4強化第三方調解協議法律效應 本研究中醫、患雙方均對第三方調解結果是否具有法定約束力最為看重,說明基層群眾在選擇醫療糾紛處理方式時,第三方調解協議能否有效履行是最重要的影響因素。《醫療糾紛預防和處理條例》明確規定,醫、患雙方經人民調解達成一致的,醫調委應當制作調解協議書,經醫、患雙方簽字或者蓋章,人民調解員簽字并加蓋醫調委印章后生效,說明調解協議書具有民事合同的性質[13],醫、患雙方應該具有履行的義務。多數當事人會本著自愿、誠信的原則自覺履行調解協議,但不排除在基層會出現極少數不主動履行或反悔現象。基層各部門應加大對第三方調解協議的法律性質宣傳,鼓勵、引導醫、患雙方對達成的調解協議主動向人民法院申請司法確認,強化協議達成的自愿原則及協議的法律性質,有法可依,并在后續可能發生的司法訴訟中予以司法支持。

綜上所述,盡管醫療糾紛第三方調解機制已經成為目前處理醫療糾紛、解決醫患矛盾的重要措施,但部分地區基層醫療糾紛解決機制實施中,自行調解仍是基層尤其是鄉鎮地區醫、患雙方認知度及可選擇度最高的一種處理方式,基層醫、患雙方對第三方調解機制尚存在認知普及率不夠、中立性存疑、主動選擇度有待提高等現象。第三方調解機制在基層的有效實施還需不斷探索和改進,建議基層政府部門加大醫療糾紛第三方調解的多渠道宣傳力度,建立健全基層第三方調解組織網絡,優化或吸納法醫工作者改進基層第三方調解專家構成,提高調解公信力,強化調解協議達成的自愿原則及協議的法律效應。