企業規模、研發投入與創新績效

——以創業板上市公司為例

趙維良,張宏杰

(遼寧師范大學 政府管理學院,遼寧 大連 116029)

一、引言

知識經濟時代,科技創新成為國內外研究的核心議題,也逐漸成為不同國家實現可持續發展的動力源泉,對促進國民經濟發展具有重要意義。2016年5 月19 日,《國家創新驅動發展戰略綱要》指出,要想提高社會生產力,進一步提升綜合國力,科技創新已成為時代必然,將其擺在國家發展核心地位刻不容緩,眾多國家也不斷突破將創新驅動作為形成更多競爭優勢的戰略支撐。黨的十九大報告強調,關于創新驅動發展戰略的實施我們要做到毫不動搖。習近平總書記多次強調,我們應為全社會源源不斷地釋放創新潛力提供條件,充分發揮創新創造優勢,提升綜合競爭力。

著名經濟學家熊彼特提出,企業規模越大,伴隨著的創新創造活動越豐富[1],部分研究者也支持這一觀點[2-4]。但也存在很多學者持相反觀點,認為小企業比大企業更具創新熱情,在創新經濟時代熊彼特假設受到了質疑[5-6]。由此看來,企業規模與企業發展二者關系密不可分。近年來,我國愈來愈重視研發創新,不斷加大研發經費的投入力度。國家統計局指出,從2014—2018 年,我國研發經費支出總額已由13 015.63 億元增至19 657.00 億元,增長率達到51.03%;然而研發經費支出強度由2.03%增至2.18%,與此同時發達國家同一指標達到平均3.0%,凸顯出我國在研發投入這一點上仍存在很大的提升空間;在此期間我國企業研發支出占研發總支出的比值均約為0.75,創業板企業作為最為根本的創新主體,對于實現創新驅動發展尤為重要,研發投入的不斷上漲深刻關系著企業的蓬勃發展。

本文分組分析企業規模和研發投入對創新績效的影響,并探究對創新績效的影響程度及其差異性,以期為我國創業板上市公司的創新活動提供可行性的建議。

二、文獻梳理與研究假設

(一)企業規模與創新績效

企業規模對創新績效的影響探究在國內外結論并不統一。一些學者認為,企業在不斷發展壯大進程中,一方面,實驗室科學家和技術人才的科研精力可能會由于過度的行政控制而分散,從而削弱企業的研發效率;另一方面,創新人才的激勵手段過時,或努力程度與獲利能力嚴重失衡,或企業層級結構的保守使其創新動機被破壞,創新思維被遏制,進而減少了企業的創新活動。然而,大多數學者依舊贊同“熊彼特假說”,支持企業規模的增加會正向影響創新產出這一觀點。小型初創型企業和專設研發平臺的大型成熟型企業在創新活動的質量水平上存在顯著差異[1],企業規模對創新質量產生積極作用,大型企業更具有創新優勢,即創新活動的增長和創新績效的提升會隨著企業規模的擴大而以更大比例上升。周黎安和羅凱(2005)[7]實證研究發現,企業規模越大,創新成果越多。Hall 和Nathan(2010)[8]研究發現,創新活動與企業內部其他活動形成有效互補,并能提高優化生產效率,提升創新績效,且這種互補優勢在大規模企業中尤為明顯[9-10]。胡德勤(2018)[11]研究發現,以我國制造業為例,企業規模與創新績效之間的關系與以往結論不同,主要呈現為一種非線性遞增關系而非簡單的線性關系。因為規模大的企業擁有更充足的資金、先進的技術、高素質人才及更高的抵御風險能力,以此來保證創新投入水平并承擔不同程度的風險,相比小規模企業來說有更優的研發創新優勢[12]。一般來說,企業實力隨著企業規模擴大而相應增強,其擁有的創新資源也越多,創新能力越強[13]。故相對于中小企業,大型企業擁有更多優質資本及研發基礎進行創新[14]。據此提出以下假設:

假設1:企業規模與創新績效顯著正相關。

(二)研發投入與創新績效

目前國內外研究者關于研發投入對創新績效的影響有很多種看法,有學者發現研發資金投入作為一種生產成本,增加反而會降低創新績效,即呈負相關[15-18];還有學者認為并非一味地增加研發投入就能促進績效,適當加大研發投入能激勵創新績效,而投入過度會降低產出,即研發投入在某一點上會使創新績效達到最優,即呈倒U 型;然而,不少學者堅持研發投入與創新績效顯著正相關。曹勇和蘇鳳嬌(2012)[19]實證發現研發投入顯著正向影響研發績效產出。馬文聰等(2013)[20]將行業劃分為新興行業和傳統行業,從這一角度分析發現研發投入強度的增強對兩類行業研發績效均具積極促進作用。Hall 等(2013)[21]選取意大利制造業企業為研究樣本,通過構建CDM 模型實證發現研發經費投入正向影響創新產出。Vancauteren(2016)[22]研究發現,研發投入強度增強,食品加工行業企業的專利產出也越來越多。王素蓮(2018)[23]通過研究深滬兩市中小板上市公司,發現企業經營發展過程中增加R&D 投資,會正向激勵和提升創新水平及成果轉化,使其更具競爭優勢。張鳳兵和王會宗(2019)[24]通過對山東省高新技術企業研究分析,發現專利產出隨著研發經費投入的提升而增加。

依據內生增長理論,科技創新是企業的內生增長過程,企業要想與未來的發展態勢相適應,應重視其“內生動力”,加大內部科研投入的比重。企業不斷提高研發投入力度,有助于企業持續不斷開發新技術和新產品等異質性資源,進行技術積累、整合,形成核心競爭能力,從而促進創新產出。據此提出以下假設:

假設2:研發投入與創新績效顯著正相關。

三、研究設計

(一)樣本選取與數據來源

選取2014—2018 年我國創業板上市企業作為初選樣本,主要由于創業板企業較為重視企業科技研發創造活動,會投入更多的人力、物力和財力,對研發投入相關信息的披露也相對全面及時,更容易收集。

將獲得的所有信息按照設計要求對研究樣本進行如下篩選,使數據更加合理有效。(1)剔除ST和數據不完整或者存在異常的企業;(2)剔除研發投入和研發占比為0 的樣本。經過篩選和歸納整理,總計獲得294 家樣本企業的1 470 個樣本觀測值,來源于Wind、國泰安數據庫等。

(二)變量定義

1.創新績效的度量。學者們對此研究選取的衡量指標不同,有些選用新產品銷售產值與銷售產值的比率作為衡量創新產出的指標,以此代表各行業的創新水平和研發能力[11],也有文獻采用專利數量的自然對數來測度[13]。由于本文主要探討研發成果產出,而非新產品的市場化,并且近年來國家出臺政策鼓勵企業授權專利,故本文采用專利授權量對創新績效進行衡量,并且取其自然對數,使數據更加平穩,提高擬合精度。

2.研發投入的度量。朱晉偉和梅靜嫻(2015)[25]采用RD經費比率即RD經費內部支出占總產值的百分比來表示研發投入。路天浩(2016)[26]在企業創新研究中發現創新活動中資金投入金額相對容易量化,收集數據較為方便。本文將研發投入強度作為研發投入指標,具體定義如表1 所示。

表1 變量定義表

3.企業規模的度量。企業的規模一般分為大型、中型和小型,劃分方法有很多,物力人力財力均是企業規模的象征。相比中小企業,大企業擁有相對更多的資產,積累了雄厚資金,可以說公司資產某種程度上可以決定規模大小。文章衡量企業規模主要模仿劉婧等(2019)[27]、張凱麗(2020)[13]的做法,采用樣本公司期末總資產的自然對數作為測量指標。

(三)模型構建

本文構建面板模型,由于選取的時間跨度遠小于樣本量,故屬于短面板,又通過豪斯曼檢驗進行驗證,最終選擇時點個體固定效應模型進行分組回歸。

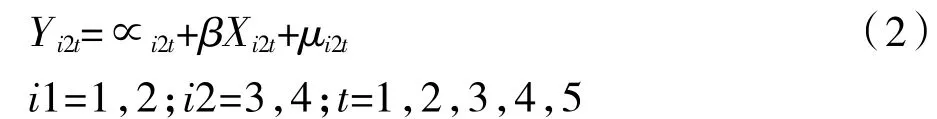

將企業規模按照高、低兩個標準進行分類,構建相應面板模型:

將研發強度按照高、低兩個標準進行分類,構建相應面板模型:

式中:i1=1,2 分別表示創業板上市企業中的高規模企業和低規模企業兩種數據樣本;i2=3,4 分別表示其中的高研發強度企業和低研發強度企業兩種數據樣本;t=1,2,3,4,5 分別對應2014—2018 年這5 年;Yit為第i個樣本變量第t年的創新績效;Xit為第i個樣本變量第t年的影響指標;μit為誤差。

四、實證分析

(一)描述性分析

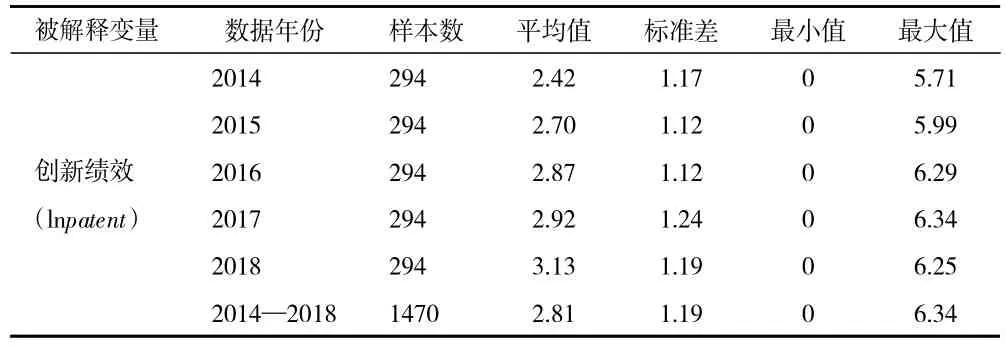

1.被解釋變量

根據表2,選取的樣本整體專利授權數自然對數均值為2.81,大致處于0~6.34 之間,這凸顯出其創新產出水平整體差異明顯,多數企業創新水平亟待提升。從不同年份的數據可以看出,在這期間整體的創新績效有所波動,但總體處于持續上升態勢;2018 年的標準差為1.19,相比2017 年略有下降,但與2014—2016 年相比是增加的,這說明創新績效分化的情況還比較大,并且沒有明顯收斂。

表2 創新績效描述性統計

2.解釋變量

(1)企業規模。根據表3,從不同年份的樣本數據來看,2014—2018 年創業板上市公司企業規模的平均值逐年上升,這顯示出創業板市場整體資產總額有增長趨勢。從樣本總體來看,我國創業板上市公司整體規模處于19.01~24.76 之間,差異并不明顯,標準差為0.79,這體現出我國創業板上市公司整體規模差異處在較為穩定的水平。

表3 企業規模描述性統計

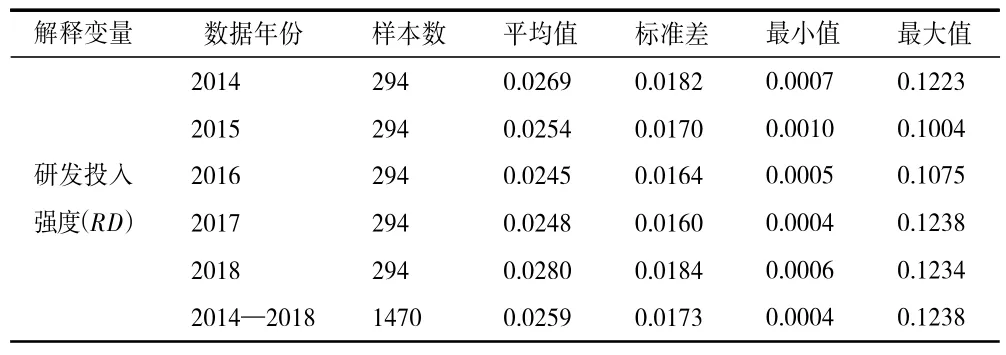

(2)研發投入強度。全國科技經費投入統計公報顯示,2018 年全國這一指標為2.19%。根據表4,相對于全國平均水平,我國創業板上市公司2014—2018年每年的研發投入強度均處于略高地位,這表明企業較為重視研發資金的投入和自身研發能力的提升。

表4 研發投入強度描述性統計

分年份來看,2014—2016 年RD 均值不斷走低,表明創業板整體研發投入力度下滑,2017—2018 年各企業研發投入強度緩緩上升,在國家的創新導向下,企業也提高了對科技創新的投入水平。

從總體來看,整體研發投入強度處于0.04%~12.38%之間,這表明研發投入強度在我國不同的創業板上市企業中差異懸殊。或是因為不同的行業對于研發創新的依賴程度不同,也或是由于不同企業創新意識不同,有些企業創新意識強烈,而有些創新意識淡薄,這都可能導致并非所有企業都重視科技創新活動這一結果,具體原因還需要進一步研究。研發投入強度均值為2.59%,與最大值12.38%相比差距較為明顯,充分說明目前我國創業板上市公司整體用于研發創新的投資水平亟待進一步提高。標準差為1.73%,表明較為穩定。

(二)相關性分析

由表5 可以看出,創業板上市公司資產總額與專利授權數呈正相關關系,且在1%的水平上顯著,表明企業創新產出會隨著企業規模擴大而增加,初步解釋了第一個假設;研發投入強度與專利授權數呈正相關關系,且在1%的水平上顯著,說明創新產出會隨著研發投入的上漲而增加,初步解釋了第二個假設。企業規模與研發投入強度在1%水平上顯著相關,相關系數為負值,說明研發投入強度隨著企業規模的擴大而降低,進一步驗證了郭研和劉一博(2011)[28]的實證結論。在研發市場上,相比大規模企業,小規模企業呈現出更高的研發積極性,故對于國家的創新發展來說,保護和促進小企業的研發積極性意義重大。lnsize、RD與lnpatent三者之間的相關性顯著,綜合來看解釋較為充分。

表5 相關性分析

(三)回歸分析

本文將研發投入強度看作創新投入,創新績效看作創新產出,這種“創新投入-產出”關系研究甚廣。不乏有學者引入企業規模這一變量探究這一“創新投入-產出”關系。徐建蓉(2016)[29]選取科技型企業面板數據,利用分組回歸方法發現規模不同,創新投入產出效率也并不一致,提升研發創新要素的投入確實能有效促進創新產出,并且這種促進作用會受到企業規模的影響,規模越大,促進作用越明顯。

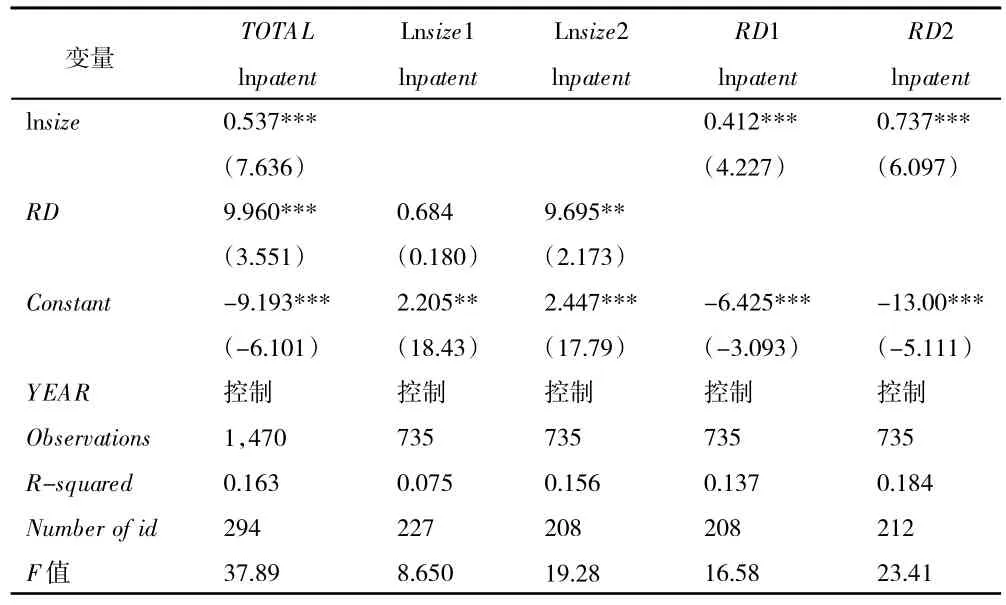

為了進一步驗證三個變量之間的關聯,采用固定效應按中位數分組的分析方法討論不同規模和不同研發投入的企業,二者對創新績效影響程度的差異性。從選取的294 家企業及1 470 個樣本觀測值中將企業規模和研發強度按照高、低兩個等級進行分組,分別分為Lnsize1(企業規模低組)、Lnsize2(企業規模高組)、RD1(研發強度低組)、RD2(研發強度高組)。

從表6 可以看出,從總體來看,我國創業板上市公司的企業規模的擴大和研發投入強度的增強都能提高研發產出,通過了1%水平的顯著性檢驗。從分組結果來看,在我國創業板上市公司中,不同規模的企業研發投入的強弱對創新績效的影響程度存在差異,雖然均為正向作用,但相比小資產規模,大規模企業中提高研發投入更能有效促進創新績效,且在5%的水平下顯著;不同研發投入的企業,規模的大小對創新績效的影響也不一樣,企業規模對創新產出的促進作用會隨著研發投入強度的增強而更加明顯。充分發揮大企業的創新優勢和小企業的創新活力將有效促進整個國家創新水平發展。這說明要想提高企業創新績效,并不是一味地提高企業規模或者RD,而是兩者相互配合,協同促進。

表6 回歸分析

五、結論與建議

本文運用2014—2018 年294 家創業板上市公司的相關數據,簡單探討了企業規模和研發投入強度與創新績效的關系。根據技術創新理論,創新已經大步走上技術進步和經濟發展的軌道上來,成為了企業不可或缺的一部分。目前我國正處于經濟轉型升級階段,大力提升企業的創新能力和創新水平,促進創新融合和對接已經成為核心使命。

研究結果表明:兩個假設均成立。我國創業板上市公司的創新產出會隨著企業規模的增大而顯著促進,企業規模越大,擁有的人才和資金更加充足,大大增加了創新優勢,從而提升企業競爭力。企業加大研發投入,從而獲得優良設備和技術,優化工藝流程,降低生產成本,從而提高創新投入產出效率;此外,充足的研發經費可以給科研人員帶來豐厚的薪酬和優質的創新平臺,高素質人才的引進也為企業創新提供不竭動力。同時,值得注意的是,相比小規模企業,大規模企業提高研發投入更能促進研發產出;研發強度越大的企業,擴大企業規模對創新績效的正向促進效應更明顯。

全球經濟日趨一體化,企業要想獲得長足發展,必須具備自身的核心競爭力,獲得高水平創新績效。創業板上市公司應把加大企業的研發活動和對新技術新設備的再創新擺到重要位置上來,以保證正常生產運營為前提,適當加大研發投入力度,通過積極爭取機構投資、私人投資等方式拓寬創新資金籌集渠道,擴大創新生產。此外,企業可以積極促進產學研合作,做到科研、教育、生產積聚融合,促進創新有效對接,達到互利共贏。企業的創新活動應統籌資金,嚴禁盲目增加投資,盡可能地使企業研發費用發揮最大效用。同時,不同規模的企業應制定適合本企業自身創新發展的方案,以大企業的創新效果為標桿,中小企業積極研發,勇于開拓,為企業經營過程中注入新鮮的創新活力,使創新思維融入企業內部并持續發揮作用。這樣企業才能在優勝劣汰的市場環境中經久不衰,實現可持續發展。