它們渴望得到呵護

吳燦

孔子曾感慨說,因為“文獻不足”的緣故,只能談夏商兩代的禮,杞跟宋則“不足征也”。在《論語》中,孔子只是陳述了這一事實,而沒有提出解決方法。但是《漢書·藝文志》則記載說:“仲尼有言曰,‘禮失而求諸野。”盛行于貴族階層的“禮”缺失之后,需要向民間尋找借鑒,這是早期中國知識分子進行田野考察的一個出發點,也是古老的知識倫理的文化自覺。當然,它還有更早的傳統。按照《禮記·王制》的記載, “天子五年一巡守”,“命太師陳詩以觀民風”。《詩經》中的十五國風,都是如此來的。上層對于下層的田野考察,其目的當然不在于創作文學作品,而在于“觀風俗,知得失,自考正”。

司馬遷繼承了先秦知識分子中田野考察的傳統。他在《太史公自序》中稱:

二十而南游江、淮,上會稽,探禹穴,窺九疑,浮于沅、湘;北涉汶、泗,講業齊、魯之都,觀孔子之遺風,鄉射鄒、嶧;戹困鄱、薛、彭城,過梁、楚以歸。

后又兩次出使四川、云南等地。司馬遷的行程橫跨了長江黃河流域,以西漢的交通條件而言十分不易,也更為可貴。這些實地游歷讓他掌握了很多第一手材料,為撰寫《史記》打下了基礎。一方面,他發現了文獻記載中的很多不實之處,例如,之前學者皆認為周王“居洛邑”發生在伐紂之后,實則是犬戎打敗周幽王之后的事情。另一方面,則以事實進一步印證了文獻的記載,例如關于孟嘗君好客的事跡在當地有著直接證據。

從這個意義上來說,司馬遷又為后來的學者開啟了一個重要的研究方法。直到明末董其昌的“讀萬卷書,行萬里路”,仍舊是這一傳統的延續。到20世紀初,中西學術的交流碰撞,讓中國知識分子的田野考察之風更為通行,也更加科學和系統,并具備了方法論意義。王國維提出的以地下材料印證傳世文獻的“二重證據法”成為史學研究的圭臬,就當時的現狀而言,地下材料實際上必須來自田野考察。西南聯大時期,眾多知識分子在南遷的過程中不忘采集歌謠或訪察民俗,獲得了大量有關中國基層的數據資料,甚至連曾昭掄這樣的化學家都寫出了《大涼山夷區考察記》等著作。20世紀末,饒宗頤等史學學者又在“二重證據法”的基礎上提出應加上民俗與民族調查資料,是為“三重證據法”。講究文獻的史學領域尚且如此,其他民族學、人類學、民俗學等學科領域更不用說了,田野考察甚至成了某些學術流派的不二法門——盡管弗雷澤的《金枝》就是在圖書館中完成的,或者本尼迪克特寫《菊與刀》時并未到過日本。

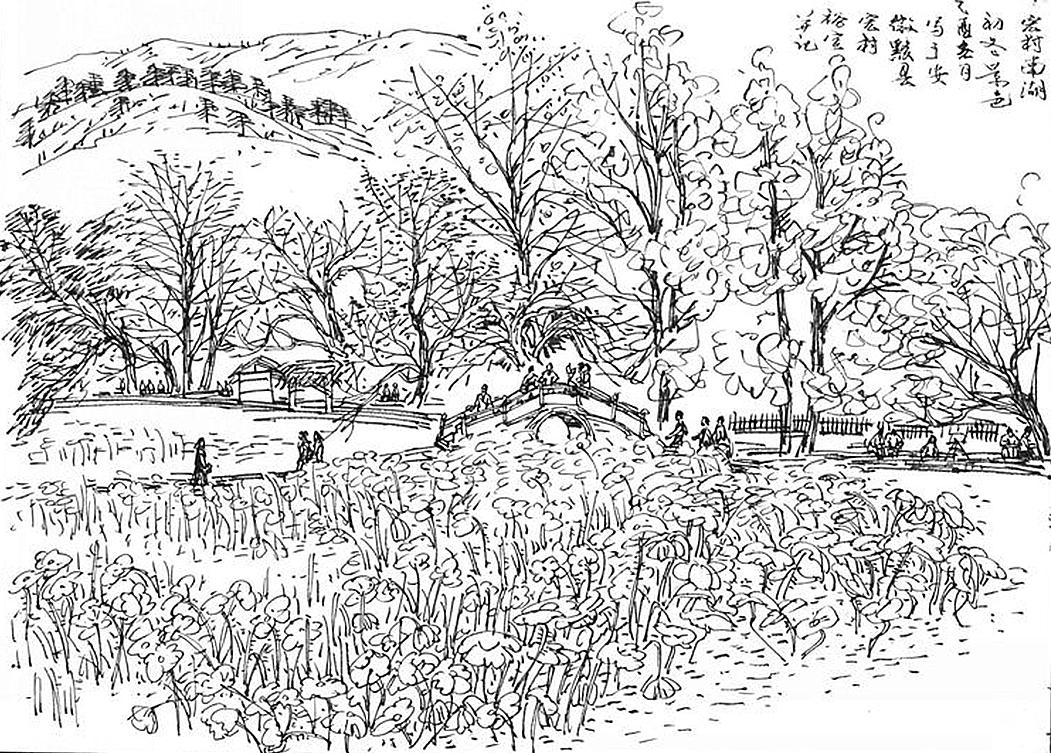

多年來,中南大學中國村落文化研究中心堅持將視野投向基層,以傳統村落為研究對象。因為主流歷史文獻記載的基本上都是國家制度、王朝變遷等宏大敘事,極少涉及百姓日常的微觀層面,——而后者才是村落社會的主要存在形態。偶爾出現的歲時記,以及地方志中有關民俗的吉光片羽,也遠不能涵蓋村落這一龐大而復雜群體的眾多方面。因此,傳統村落的研究范疇決定了它必然要將田野考察納入主要研究方法當中。毋庸置疑,就研究中國傳統村落而言,通過田野考察中所獲取的材料比典籍文獻中能找到的史料更加豐富多彩,更加活潑生動。

正是因為如此,中國村落文化研究中心也將田野考察這一方法貫穿于整個教學活動當中。無論學生所研究的是村落的建筑營造與生產器物,還是村落的生活習俗與精神信仰,都需要不斷通過田野考察來加深學術訓練。此外,從這三大本札記中,我們還可以看到田野考察在培養他們對于自身研究對象深厚情感方面所起到的作用。

王夫之說:“知者非真知也,力行而后知之真。”對于田野考察而言,當然需要提前懂得一些相關的知識,既關乎研究方法也關于研究對象。但如果止步于此,終究有所欠缺。對于一個久坐書齋中的知識人而言,長期的書本閱讀會加深其與真實生活之間的隔閡。研究村落就必須直面村落的柴米油鹽本身,去發現它的立體多元與紛繁冗雜。它們散布于中華大地,歷經無數兵燹水火,自歷史塵埃中走來,面對著今天的現代世界,有不適,有迷茫,有擔憂,但仍舊在頑強生長,并渴望得到我們的呵護。這也是這套考察札記帶給我們的直觀感受。

(作者系中南大學中國村落文化研究中心副教授、博士生導師。)