中國鄉村的“我者”與“他者”

梁昭莉

從宏觀的全人類共同文化而言,人類的一切行動活動都致力于自身的生存發展,因此充分認識自身以及所處的環境并使兩者相適應就尤為重要。當體質迥異、文化懸殊的人群以前所未有的方式相遇,我者對于他者的獵奇和追尋促使了人類學的興起,審視他者背后的精神源頭仍然是對“自我”的探求。自馬林諾夫斯基確立了“參與觀察”的研究方法,田野調查成為了人類學、民族學、社會學等相關學科認識文化事項最為核心的方式之一。與此同時,儒家經典《大學》中“致知在格物,物格而后知至”的古代哲學認識論命題也與田野調查理念不謀而合,兩者都強調認識事物獲取知識的前提在于實地觀察和深入參與。時間的線性流動和變化的確定性使事物總是處于恒新的狀態,因此對于“自我”及周圍環境的認識活動便不止不停。

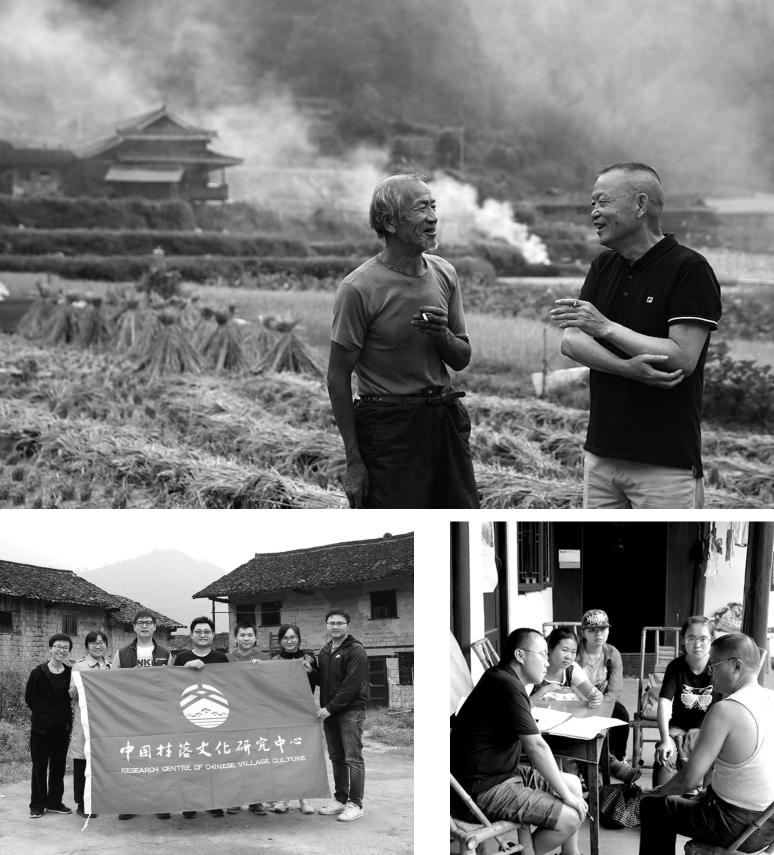

中國傳統社會是具有悠久歷史的鄉土社會,村落不僅作為地方人群共同體生產生活的基本單位,同時也是傳統文化存續的基本單位。直至今日,對于村落尤其是傳統村落的調查、研究和保護仍然具有歷久彌新的意義。如何認識我們腳下的土地?如何認識孕育了優秀傳統文化的鄉土社會?——《村落中國:中國大學生田野考察札記》從當代青年人的角度給出了一種答案。毋庸置疑,這次全面、系統、深入的主題調查為我們認識中國鄉村,明晰村落保護現狀提供了詳實的材料,為解決村落保護發展面臨的問題提供了堅實的基礎。全書在對構成村落物質要素和非物質要素做客觀記述的基礎之上,聚焦中國傳統村落背景下的遺產保護、旅游開發、鄉村治理、脫貧攻堅等理論與實踐問題,體現了傳統與現代、國家與地方、官方與民間等不同權益主體之間的較量與博弈,具有強烈的反思性和時代性。其中不僅收錄了客觀嚴謹調查報告,還記錄了調查者在調查過程中的感悟。字里行間不僅有對現實問題的嚴肅思考,還流露著動人的真情實感。對忠、孝、仁、禮等傳統民族精神的敬畏、對鄉村知識分子責任與堅守的贊頌、對家園和故鄉長存的堅信等情感流淌于作者優美的筆觸之間。

作為一本田野調查札記,除了材料本身蘊含一定的學術研究價值,獲取材料的方式更是全書的一大亮點。調查組通過親自深入當地開展田野調查,用實地走訪、親身參與、面對面訪談的方式獲取一手的原始材料,為我們呈現了當代中國鄉村的真實概貌。田野調查方法自人類學緣起到至今成為眾多人文學科的主要研究方法,其核心價值在于調查者的“在場”使所獲信息具有相對真實性和客觀性。科學的田野調查要求調查者暫時離開自己日常生活的環境去到被調查對象所在的生活環境,通過親身參與被調查對象的日常生活實踐,脫離“我者”融入“他者”,進而在“他者”的身份中實現對于調查對象的全面認識和整體感知。在調查結束回到原本的生活環境后,調查者又要能夠從“他者”的身份中回歸,拉開距離客觀審視調查對象。在場域和身份的轉換之中,實現“主位”視角與“客位”視角的并重,既能從被調查對象的角度體會理解當地文化,又能從調查者自身的角度凝視反思當地文化,這是一位合格的田野調查者所應具備的能力,這種能力是必經艱苦訓練才能獲得的。因此,此次調查的開展和札記的編寫也是師生共同參與的一次調查與寫作訓練。書中的用“不覺辛苦只覺甜”表達了對于艱苦調查的甘之如飴,其背后蘊含了當代青年學生深厚的人文情懷與擔當意識,這對于青年大學生的成長也是極具意義的。

(作者為中南大學中國村落文化研究中心博士生。)